周知のように,デカルトは「我思うゆえに我あり」(注:私は今考えている,従って考えている私は今存在しているはずだ)といい,あたかも新しいことは何も言わなかったかのように(注:当たり前のことを言ったかのごとく),ただちにさらに進んで,「私(我)は思考するひとつの物(注:物質/物体)である」と断言する。非常に多い誤り(誤謬)をわずかな言葉でひとまとめにすることは困難であろう(注:つまり,それほど間違いを多く含んでいるということ)。「我思う(I think 私は考える)」から始めると,「我(I 私)」という語は,文法に従うために(注:英文法においては主語を省略できないことになっているために)無理やり挿入されており,文法(というもの)は我々(英国人の)最初の祖先であるインド・ヨーロッパ語族の祖先が,野営の火を囲みながら呟いた形而上学を具体化している。それゆえ,「我(I 私)」という語を切り捨てなくてはならない。我々は,主語を捨てて,「think 考える」という語を残すだろう。なぜなら,主語(というの)は,思想(思考)から締め出さなければならない実体への信仰(信念)を具現化しているからである。「ゆえに,我あり(“therefore I am” )」という言葉は,「我(I 私)」という語に含まれている形而上学的罪を繰返しているだけでなく,引用符内の語を引用符をつけない語と混同するという,カルナップの諸著作を通じてさんざん笑いものにされた,さらなる別の罪を犯している(注:デカルトは最初の文で ”I think” と言って,その存在を証明しなければならない”I”(吾) を前提としてしまった上で,”therefore, I am (それゆえに我あり)” と断定していることになり,証明になっていない。)。私が「我あり(私は存在する)」あるいは「ソクラテスは存在した」あるいはそれに似た陳述をする場合には,私は,実際に,「我(I 私)」という語あるいは「ソクラテス」という語についてのあることをのべているのである。大まかに言えば,この語が名前である場合において,そうである。なぜなら,世界に存在する全てのものについて考えるならば,それらが二つの集合,即ち,存在するものと存在しないものとに分けることはできない,ということは明らかだからである。事実,非存在(存在しないこと)は,極めて稀な属性である。

周知のように,デカルトは「我思うゆえに我あり」(注:私は今考えている,従って考えている私は今存在しているはずだ)といい,あたかも新しいことは何も言わなかったかのように(注:当たり前のことを言ったかのごとく),ただちにさらに進んで,「私(我)は思考するひとつの物(注:物質/物体)である」と断言する。非常に多い誤り(誤謬)をわずかな言葉でひとまとめにすることは困難であろう(注:つまり,それほど間違いを多く含んでいるということ)。「我思う(I think 私は考える)」から始めると,「我(I 私)」という語は,文法に従うために(注:英文法においては主語を省略できないことになっているために)無理やり挿入されており,文法(というもの)は我々(英国人の)最初の祖先であるインド・ヨーロッパ語族の祖先が,野営の火を囲みながら呟いた形而上学を具体化している。それゆえ,「我(I 私)」という語を切り捨てなくてはならない。我々は,主語を捨てて,「think 考える」という語を残すだろう。なぜなら,主語(というの)は,思想(思考)から締め出さなければならない実体への信仰(信念)を具現化しているからである。「ゆえに,我あり(“therefore I am” )」という言葉は,「我(I 私)」という語に含まれている形而上学的罪を繰返しているだけでなく,引用符内の語を引用符をつけない語と混同するという,カルナップの諸著作を通じてさんざん笑いものにされた,さらなる別の罪を犯している(注:デカルトは最初の文で ”I think” と言って,その存在を証明しなければならない”I”(吾) を前提としてしまった上で,”therefore, I am (それゆえに我あり)” と断定していることになり,証明になっていない。)。私が「我あり(私は存在する)」あるいは「ソクラテスは存在した」あるいはそれに似た陳述をする場合には,私は,実際に,「我(I 私)」という語あるいは「ソクラテス」という語についてのあることをのべているのである。大まかに言えば,この語が名前である場合において,そうである。なぜなら,世界に存在する全てのものについて考えるならば,それらが二つの集合,即ち,存在するものと存在しないものとに分けることはできない,ということは明らかだからである。事実,非存在(存在しないこと)は,極めて稀な属性である。

二人のドイツの悲観主義的な哲学者の(次の)話を皆知っている(だろう)。その内の一人が,「生れなかったならばどれ程(より)幸福だったことだろう」と叫び,これに対しもう一人の哲学者は,ため息をつきながら,次のように応えた。「その通り,だがこの幸福な運命を達成した(幸運なくじを引いた)人間はなんとわずかなことか!

実際,存在するいかなるものについても有意味なことは言うことはできない。あなたが有意味に言えることは,存在(それ)を指し示す語はあるものを指示するということであり,「ハムレット」のような語についてはそれ(存在/実在)は言えないのである。劇中のハムレットに関する全ての陳述は「〝ハムレット″は(実在する物の)名前である Hamlet is a name」という誤った陳述を暗黙裡に含んでおり,これがその劇をデンマークの(実際)歴史の一部とみなすことのできない理由である。

それ故デカルトが「私は存在する」という時に彼の意味すべきことは「〝私″は名前である」である。これは疑いもなく非常に興味深い陳述であるが,デカルトがそれから導き出そうとした形而上学的結論はまったく含まれていない。けれども,これらのことは,私がデカルトの哲学で強調したい誤りではない。私が強調したいことは,「私は考えるもの(物/物体)である」ということに含まれている誤りである。ここでは,実体の哲学が仮定されている。世界は変化しつつある状態を有している多少とも永続的な対象(物体)から成り立っている,と仮定されている。この見解は,言語を発明した,また,最初は恐れ,その後食べてしまった同一人物だということを確信していたけれども,戦闘中の敵と殺害した後の敵との相違によって驚かされた,初期の形而上学者たちによって,展開されたものである。常識がその教義を導き出すのはこのような起源からである。そうして多くの哲学の教授たちが皆,常識におべっかを使い,そうしておそらく意図せずして,カニバル(cannibals 人食い人種)の野蛮な迷信の前に敬意を表してひざまづくことを自らの義務(責務)と考えていることは,悲しむべきことである。

Descartes, as everybody knows, says “I think, therefore I am,” and he goes on at once, as if he had said nothing new, to assert “I am a thing that thinks.” It would be difficult to pack so large a number of errors into so few words. To begin with “I think,” the word “I” is thrust in to conform with grammar, and grammar embodies the metaphysic of our original Indo-European ancestors as they stammered round their campfires. We must, therefore, cut out the word “I.” We will leave the word “think,” but without a subject, since the subject embodies a belief in substance which we must shut out of our thoughts. The words “therefore I am” not only repeat the metaphysical sin embodied in the word “I,” but commit the further sin, vigorously pilloried throughout the works of Carnap, of confounding a word in inverted commas with a word without inverted commas. When I say “I am,” or “Socrates existed,” or any similar statement, I am really saying something about the word “I” or the word “Socrates”–roughly speaking, in each case that this word is a name. For it is obvious that, if you think of all the things that there are in the world, they cannot be divided into two classes namely, those that exist, and those that do not. Non-existence, in fact, is a very rare property. Everybody knows the story of the two German pessimistic philosophers, of whom one exclaimed: “How much happier were it never to have been born.” To which the other replied with a sigh: “True! But how few are those who achieve this happy lot.” You cannot, in fact, say significantly of anything that it exists. What you can say significantly is that the word denoting it denotes something, which is not true of such a word as “Hamlet.” Every statement about Hamlet in the play has implicit the false statement ” ‘Hamlet’ is a name,” and that is why you cannot take the play as part of Danish history. So when Descartes says “I am,” what he ought to mean is “‘I’ is a name”– doubtless a very interesting statement, but not having all the metaphysical consequences which Descartes wishes to draw from it. These, however, are not the mistakes I wish to emphasize in Descartes’ philosophy. What I wish to emphasize is the error involved in saying “I am a thing that thinks.” Here the substance philosophy is assumed. It is assumed that the world consists of more or less permanent objects with changing states. This view was evolved by the original metaphysicians who invented language, and who were much struck by the difference between their enemy in battle and their enemy after he had been slain, although they were persuaded that it was the same person whom they first feared, and then ate. It is from such origins that common sense derives its tenets. And I regret to say that all too many professors of philosophy consider it their duty to be sycophants of common sense, and thus, doubtless unintentionally, to bow down in homage before the savage superstitions of cannibals.

出典:Bertrand Russell : Mind and Matter (1950?)

詳細情報:https://russell-j.com/beginner/19501110_Mind-Matter030.HTM

<寸言>

自分は存在しているかどうか問題にして根源的な問をする時に、自分(我)の存在を前提にして証明しようとすることはおかしい。人間が何か考えている時に、「思考(考えている)」という現象が起こっているのは確かであろうが、その時に「我【自分)」の存在を仮定するようなことがあれば矛盾してしまう。

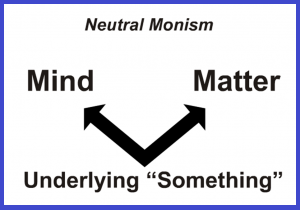

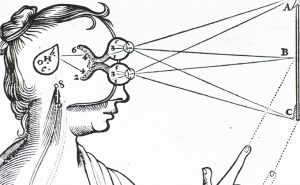

我々が,デカルトは思考の系列だ(であった/で構成されていた)(注:瞬間瞬間の思考という現象の集合がデカルトを形成/なお,デカルトは既に亡くなっているので,以後,過去形になっていることに注意))という時に「思考」によって何を言おうとしているのか(どういう意味を付与しているか)について尋ねる時が来た。彼(デカルト)の身体は,一般に(精神とは)何か違ったものである(あった)と想定されていたのであるから,(「デカルトは思考の系列だ(だった)」と言うよりも)デカルトの精神は思考の系列だ(だった),という方が,慣習的には,より正しい(言い方)であろう,デカルトの精神は,彼自身(自分自身)に対してなんであるか(あったか)であり,他の者に対して何であるか(あったか)ではない,と言ってよいであろう。一方彼(デカルト)の身体は公けの(公共的な)ものであったのであり(注:デカルトの物質的な身体は,外部の人間が容易に客観的に観察可能),自分自身(デカルト自身)に対してと同様に他人に対しても(過去に)現れた(のである)。デカルトは「思考(thoughts)」という語を現在使われているよりもいくらか広い意味で使っており,「心的現象(mental phenomena)」という語句(フレーズ)を代りに使った方が,恐らく混乱を避けられるだろう。我々が通常「思考すること(thinking)」と呼ぶものに到達する前に,「感覚(sensation)」及び「知覚(perception)」という見出し(項目)に入れられる,もっと基本的な出来事がある。我々の常識は,知覚には常に対象があり,また一般に知覚の対象は心的ではない,と言うだろう。感覚と知覚は,俗な言い方では,「思考」としては取り扱われないであろう。思考は,記憶や信念や欲求のような出来事から成り立っているだろう。このような狭い意味で思考について考える前に,感覚や知覚について少し述べておきたい。

我々が,デカルトは思考の系列だ(であった/で構成されていた)(注:瞬間瞬間の思考という現象の集合がデカルトを形成/なお,デカルトは既に亡くなっているので,以後,過去形になっていることに注意))という時に「思考」によって何を言おうとしているのか(どういう意味を付与しているか)について尋ねる時が来た。彼(デカルト)の身体は,一般に(精神とは)何か違ったものである(あった)と想定されていたのであるから,(「デカルトは思考の系列だ(だった)」と言うよりも)デカルトの精神は思考の系列だ(だった),という方が,慣習的には,より正しい(言い方)であろう,デカルトの精神は,彼自身(自分自身)に対してなんであるか(あったか)であり,他の者に対して何であるか(あったか)ではない,と言ってよいであろう。一方彼(デカルト)の身体は公けの(公共的な)ものであったのであり(注:デカルトの物質的な身体は,外部の人間が容易に客観的に観察可能),自分自身(デカルト自身)に対してと同様に他人に対しても(過去に)現れた(のである)。デカルトは「思考(thoughts)」という語を現在使われているよりもいくらか広い意味で使っており,「心的現象(mental phenomena)」という語句(フレーズ)を代りに使った方が,恐らく混乱を避けられるだろう。我々が通常「思考すること(thinking)」と呼ぶものに到達する前に,「感覚(sensation)」及び「知覚(perception)」という見出し(項目)に入れられる,もっと基本的な出来事がある。我々の常識は,知覚には常に対象があり,また一般に知覚の対象は心的ではない,と言うだろう。感覚と知覚は,俗な言い方では,「思考」としては取り扱われないであろう。思考は,記憶や信念や欲求のような出来事から成り立っているだろう。このような狭い意味で思考について考える前に,感覚や知覚について少し述べておきたい。