第五章 キリスト教倫理 n.9:告解(懺悔)すれば罪を赦免するという戦略

このような極端に厳格な理論とともに,カトリック教義は,常に,教会が罪と考えるものに対して,ある程度の寛容さを有していた。カトリック教会は,普通の人間性では教会の戒律に基づいて行動をすることは期待できない,ということを認めてきた。そこで,たとえ姦通(私通)の罪を犯しても,当人がおのれの過ちを認め,告解(懺悔)をするなら,その罪を赦免する用意があった。この実際的な(実際上の)寛容さは,聖職者の権力を増大させる方法の一つとなった。なぜなら,聖職者のみが赦免を申しわたすことができたし,赦免がなければ,姦通(私通)には(来世において)必然的に永遠の地獄の責め苦を伴うから(課されることになるから)である。

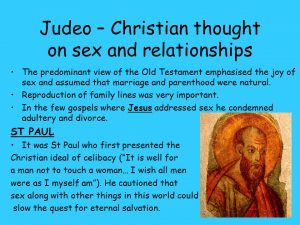

新教(プロテスタント)の見方は,多少異なっていて,理論上はカトリックよりも厳しさが少ないけれども,実際上はある面ではカトリックよりもより厳しいものであった。ルターは,「情欲で身を焦がすよりも,結婚したほうがよりよい(ましである)」という聖書の句にいたく感銘しており,また,ある修道女と恋愛関係にも陥っていた。彼は,推論の結果,次のような結論を出した。即ち,独身の誓いを立てはしたが,自分と修道女とは結婚する権利がある,なぜなら,自分の情熱の強さにかんがみ,もしも結婚しなければ,自分は大罪(注:mortal sin = fatal sin)を犯すことになりかねないからである。

新教(プロテスタント/清教徒主義)は,そこで,カトリック教会の特色であった独身礼賛を放棄した。そして,新教運動の活発なところではどこでも,結婚は秘蹟であるという教義も放棄し,ある状況のもとでの離婚を容認した。しかし,新教徒(プロテスタント)は,姦通(私通)からはカトリック教徒以上に衝撃を受け,概して,もっと厳しい道徳的非難の対象とした。カトリック教会は,一定程度の罪は予想し,それに対処する方法も用意していた。これに反して,新教徒は,告解(懺悔)や赦免というカトリックの慣行を捨て,罪ある人を,カトリック教会の場合よりもはるかに絶望的な立場に追いやった。こうした態度は,その両面ともに,現代のアメリカに見ることができる。この国では,離婚はきわめて容易であるが,姦通は,大部分のカトリック教諸国よりもはるかに厳しく非難されるのである。

Chapter V Christian Ethics、n.9

Along with this extremely rigid theory, Catholicism has always had a certain degree of toleration for what it held to be sin. The Church has recognized that ordinary human nature could not be expected to live up to its precepts, and has been prepared to give absolution for fornication provided the sinner acknowledged his fault and did penance. This practical toleration was a method of increasing the power of the clergy, since they alone could pronounce absolution, and but for absolution fornication would entail eternal damnation.

The outlook of Protestantism has been somewhat different, in theory less severe, but in practice in some ways more so. Luther was much impressed by the text “It is better to marry than to burn”, and was also in love with a nun. He inferred that, in spite of vows of celibacy, he and the nun had a right to marry, since otherwise, given the strength of his passions, he would have been led into mortal sin. Protestantism accordingly abandoned the praise of celibacy, which had been characteristic of the Catholic Church, and wherever it was vigorous it also abandoned the doctrine that marriage is a sacrament, and tolerated divorce in certain circumstances. But Protestants were more shocked than Catholics by fornication, and altogether more rigid in their moral condemnations. The Catholic Church expected a certain amount of sin, and arranged methods for dealing with it; the Protestants, on the contrary, abandoned the Catholic practices of confessions and absolution, and left the sinner in a much more hopeless position than he occupies in the Catholic Church. One sees this attitude in both its aspects in modern America, where divorce is exceedingly easy, but adultery is condemned with far more severity than in most Catholic countries.

出典: Marriage and Morals, 1929.

詳細情報:https://russell-j.com/beginner/MM05-090.HTM

<寸言>

アメリカのプロテスタントにおいては、離婚は比較的自由であるが、結婚中の不倫に対してどうしてあれほど厳しいかは、新教徒(プロテスタント)と旧教徒(カトリック)の違いを考えるとよく理解できる。