ライル教授(Gilbert Ryle, 1900-1976)の著書『心の概念』(The Concept of Mind, 1949年)は非常に独創的であり、また、もし真ならば非常に重要な説(テーゼ)を持っている(述べている)。私自身は彼の説(主張)を受け入れることはできない。以下、その理由をあげてみよう。

けれども、ライル教授は気づいていないように思われるけれども、まず、私が彼の意見に似た意見を既に表明しているあるいくつかの点について述べてみよう。

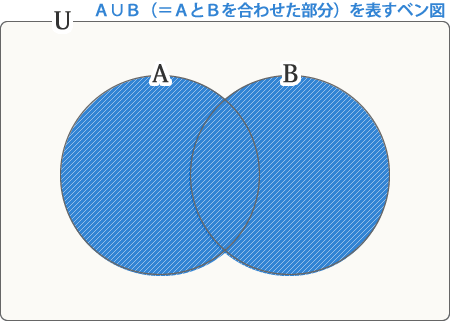

私が彼に同意する第一の点は、最初の章に述べられている、デカルトの二元論 -それはこの本の最初に述べられている- に対する拒絶である。私は、彼がこの点を強調しているのにはいくらか驚いた。デカルトの二元論は、マールブランシェ、ライプニッツ、パークリ、ヘーゲル、ウィリアム・ジェームズによって拒否された。 厳格な信条によって古風であることを強いられているマルクス主義者やカトリック神学者を除いて、今日名のある哲学者でデカルトの二元論を受けいれている人を私は思いつくことができない。 けれども、ライル教授は、多くの人々が言葉ではデカルト説を退けているにもかかわらず,そのデカルト説と論理的に結びついている多くの信念を保持しているという理由で、自分がその点を強調することを擁護するだろうと、私は想像している。私は、ひとつの重要な点に関して、ライル教授自身もこのこと(訳注:否定しながらも多くの古い信念を保持)はあてはまると考える。この点はまもなく論ずるであろう。

私が彼に同意する第二の点は、「感覚所与」 (sense-data)をしりぞけるということである。 私は 一時感覚所与(センス・データ)の存在を信じていたが、1921年にそれを断固として捨てた。(ラッセル『精神の分析』p.141)

第三の点は、かなり重要な点であるが、感覚を知識の一形態とは認めないということである。 感覚が事実に関する事柄についての我々(人間)の知識の原因の不可欠の部分であることは、彼も私も否定しない。否定されるのは感覚自体(そのもの)が知識であるということである。感覚が知識になるためには、ライル教授の「観察」 (observation) と呼ぶところのもの、そして私が「注意」 (noticing) と呼ぶところのものが追加されなければならない。(ラッセル『意味と真理の探究』p.51)

我々(ラッセルとライル)はこれらの点においては同意見であるので、それらの点についてはもうこれ以上述べないことにしよう。

Chapter 18,n.4: What is mind?, n.1

Professor Ryle’s book The Concept of Mind has a thesis which is very original and, if true, very important. I find myself unable to accept his thesis, and I propose to give my reasons in what follows. I will begin, however, with certain points as to which I had already expressed opinions similar to his, although he does not seem to be aware of this fact. The first point as to which I agree with him is the rejection of Cartesian dualism, which he sets forth in his opening chapter. I was somewhat surprised by his emphasis upon this point. Cartesian dualism was rejected by Malebranche, Leibniz, Berkeley, Hegel and William James. I cannot think of any philosophers of repute who accept it in the present day, except Marxists and Catholic theologians, who are compelled to be old-fashioned by the rigidities of their respective creeds. I imagine, however, that Professor Ryle would defend his emphasis on the ground that many who reject Descartes’s doctrine in words nevertheless retain a number of beliefs which are logically connected with it. I think this is true of Professor Ryle himself on one important point, as I shall argue presently. A second point upon which I am in agreement with him is the rejection of sense-data. I believed in these at one time, but emphatically abandoned them in 1921 .(Analysis of Mind, page 141.) A third matter, which is one of considerable importance, is the rejection of sensation as a form of knowledge. It is not denied, either by him or by me, that sensation is an indispensable part of the causes of our knowledge as to matters of fact; what is denied is that it is itself knowledge. There must be added what Professor Ryle calls ‘observation’ and I call ‘noticing’.^ Since we agree on these points, I shall say no more about them.

Source: My Philosophical Development, 1959, by Bertrand Russell, chapter XVIII

More info.: https://russell-j.com/BR_MPD_18-340.HTM