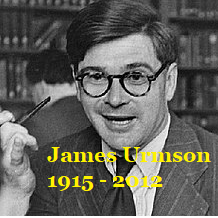

経験科学に関しては、純粋数学に関して(は)生じない、様々な問題(疑問)が生ずる。(もちろん)理論物理学のような最も進歩した経験科学においては(も)、未定義の術語(terms 特別な用語)や未証明の前提の最小限のものにで到達することはいまでもなお可能である。しかし、そういう最小限のものに到達しても、それがその体系を真だと信ずる理由を与えない(与えてくれない)。純粋数学における真理は、一部の論理実証主義者があらゆる真理はそうであると信じているように、構文論的なもの(統語論的なもの)であるけれども、経験的問題における真理には異なる根拠がある。経験的命題が、それが当然もつべき真理要求(訳注:どの程度正しいか間違っているか)を、一つまたはそれ以上の事実への何らかの関係に帰さねばならないということを否認するような哲学者がいようとは信じられないことだと私は想っていた。 経験的命題の事実への関係の本性は定義困難なものであるかも知れないが、事実への何らかの関係が含まれていることを否定するようなことは、哲学で霧に包まれてしまい(曇らされてしまい)、全く明白なことすらも忘れ去った人にして初めて可能なことである。 何かまったく日常的な例、即ち、「Z教授は雨が降らなければ毎日午後散歩に出掛ける」という全くありふれた例をとってみよう。こういう陳述が真であることをどのようにして人は知るのだろうか? 哲学をやっていることを忘れ、日常的なやり方で、この問題を考えてみよう。 Z教授またはZ夫人がそう語ったのでその陳述は真であると知ったのかも知れない。というのは、両人の道徳的性質に対し、私達が最高の敬意を持っている(嘘などつかないと想っている)からである。あるいは、我々がZ教授の隣に住み、天気が悪くなければZ教授が我々の家の前を通るのを見ているのかも知れない。ここまでのところ、この件(事柄)には論争の余地がないと私は想う。しかし、我々が(哲学的)分析に対するアームソン氏の反対を考慮に入れるやいなや、論争的なものになる(のである)。私自身はアームソン氏の分析に反対する説(理論)の説得力(force 力)を認めることが全くできない。仮に、Z教授がその文(「雨が降らなければ毎日午後散歩に出掛けます」)を口にしたので我々はそれを信ずるのだとしてみよう。教授がしゃべっている間、我々はいくつかの音を次々に聞いたことを合理的に(reasonably)否定できるだろうか? (一般論ではなく)もし自分自身の観察によってその文に到達した(出くわした)とするなら、事柄はもっと明白である。 天気のよい日々には、「Z教授が自分の家の前を通り過ぎるのを見ること」と呼ばれる経験をあなたは持つ。天気の悪い日々には、 あなたはその経験をもってこなかった。(そうして)そのあなたの陳述に導いた経験が複合的であることを否定する至当な理由は見当らない(見つけることはできない)。恐らく(I dare say)、アームソン氏も彼に同意する人々も、 私が今まで述べたことに異論を出さないであろう。しかし、私が分析をもう一段進めると、彼らはは不安になるであろう。 彼らはこう言うだろう。「教授があなたの家の前を通るのを見たとあなたが言われる時、我々は皆その意味を理解する。しかし、その陳述をそれ以上あなたが分析しようとすれば、あなたは形而上学(空理空論)に陥る」と。哲学において、形而上学だという批難(accusation)は、公共事業における安全を害するもの(リスク)に対する批難に似たものになってしまっている。私自身は(for may part 他の人はいざしらず私は)、彼らが使うこの 「形而上学」という語で何を意味しようとしているのかわからない。全ての場合(事例)にあてはまるものとして私が 見出した唯一の定義は、「この著者によって抱かれていない哲学的意見」ということである。それはともかくとして、「教授が私の家の前を散歩して通る」と呼ばれる経験をさらに分析しようと望むとき、私は哲学を語っているのではなく、科学(的事実)を語っているのである。科学にとっても、常識にとっても、このときの視覚印象の系列(一連の視覚的心象群)があること、また、その印象の各々が教授の頭と胴と脚とに対応する諸部分を持っていることは全く明白である。また、映画のフィルムのような、別々の絵(画像)の一系列が教授が歩くのを見るときの経験によく似た経験を再生できうるということもまだ全く明白なことである。

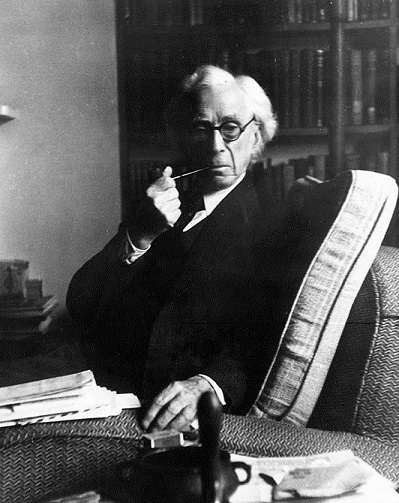

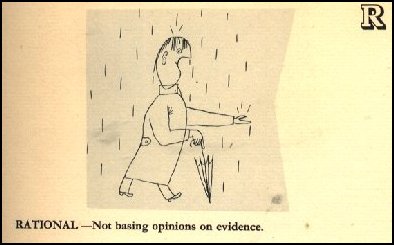

Chapter 18: Some Replies to Criticism, n.1_5 In regard to the empirical sciences, various questions arise which do not arise in relation to pure mathematics. It is still possible in the most advanced empirical sciences such as theoretical physics to arrive at a minimum of undefined terms and unproved premisses. But such a minimum, when arrived at, does not give the reasons for which we believe the system to be true. Truth in pure mathematics is syntactical as some Logical Positivists believe all truth to be, but truth in empirical matters has a different basis. I should have supposed it incredible that there could be philosophers who would deny that an empirical proposition must owe whatever claim to truth it deserves to some relation to one or more facts. The nature of the relation may be difficult to define, but that some relation is involved can only be denied by those who have got themselves so befogged in philosophy that they have forgotten even what is completely evident. Let us take some quite everyday illustration, say: ‘Professor Z goes for a walk every afternoon unless it is raining.’ How does one come to know the truth of such a statement? Let us try to forget that we are doing philosophy and think of the matter in a common-sense way. You may know the sentence to be true because you have been told it by Professor Z or by Mrs Z, for the moral character of both of whom you have the highest respect. Or you may live next door to Professor Z and observe him passing your window except in bad weather. So far, I suppose, the matter is uncontroversial ; but it becomes controversial as soon as we take account of Mr Urmson’s objections to analysis. I myself fail completely to see the force of Mr Urmson’s anti-analytic theories. Suppose you believe the sentence because you have heard Professor Z pronounce it. Can it reasonably be denied that you have heard a number of sounds one after another while he was speaking? The matter is even clearer if you have arrived at the sentence by your own observations. On fine days, you have had the experience which you call ‘seeing Professor Z walk past my house’. On wet days you have not had this experience. I cannot see the justification for denying complexity in the experiences which led to your statement. I dare say Mr Urmson and those who agree with him would not dispute what I have said so far, but would grow uneasy if I carried the analysis a stage further. They would say, ‘we all know what you mean by saying that you saw Professor Z pass your window. If you pretend to analyse this statement any further, you are falling into metaphysics.’ The accusation of metaphysics has become in philosophy something like the accusation of being a security risk in the public service. I do not for my part know what is meant by the word ‘metaphysics’. The only definition I have found that fits all cases is: ‘a philosophical opinion not held by the present author’. However that may be, when I wish to analyse further the experience which is called ‘seeing Professor Z walk past my window’, I am not talking philosophy but science. It is quite obvious, both to science and to common sense, that a series of visual impressions is involved, and that each of the visual impressions concerned has parts corresponding to Professor Z’s head and body and legs. It is quite clear also that a series of separate pictures such as is involved in making a film for the cinema can reproduce an experience closely resembling that which you have when you see Professor Z walking.

Source: My Philosophical Development, 1959, by Bertrand Russell

More info.: https://russell-j.com/beginner//BR_MPD_18-070.HTM