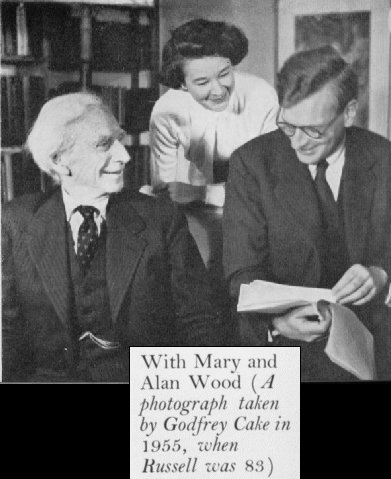

(筆者のアラン・ウッドが執筆中に死亡し、この段落を書いて絶筆となりました。)

ラッセルが言葉の使い分け(Russell’s different uses of different words 様々な言葉の様々な使用)で誤解を生じるかも知れない様々な(various 多様な)箇所を指摘する必要があるかも知れない。しかし、一般的に言えば、もしある特定の文脈の中で特定の語をラッセルがどういう意味で使っているかを知りたいのなら、最良のやり方(procedure 手続き)はその文脈そのものをよく見ることである。一例として、ラッセルが最終的に定義することを諦めた,「哲学」という言葉自体について考えてもよいだろう。 これはラッセルが結局、 定義を断念した語である。(即ち、)「私(ラッセル)は哲学者という者が何であるかを知らない。」 大雑把に言って、彼は哲学について二つの異なった見方を持っていた。

(a) 特殊科学(special sciences)においては・・・・・運動は単純なものから複雑なものへ向う*1 (訳注:special sciences: Special sciences are those sciences other than fundamental physics. と言う説明がネットにあります。基礎物理学以外は、応用物理学も含め、特殊科学になるようです)。 しかし、哲学で・・・我々は、分析によって単純かつ抽象的なものへと進み、その過程において、当初(最初の)主題の個別性(特殊性)を取り除き、我々の注意を当の事実の論理的形式にのみ(entirely)注意を向けようとするのである。」

(訳注) *1 『外界についての我々の知識』pp.189-190

「新実在論(new realism)は・・・ただ科学の基礎概念を明晰にし、様々な科学をただ一つの包括的な見解に統合することをのみ目指している。*2 」

*2 『懐疑論』p.79及び『哲学の諸問題』p.232を参照

(b) 「哲学は神学と科学の中間にある何ものかであり・・・どちらのものとも決まらない無人地帯(a No Man’s Land.)・・・である。*3」 *3 『西洋哲学史』p.10

「科学は我々知るものであり、哲学は我々の知らないものである。*4」

*4 『論理と知識』p.281

ラッセルが哲学を第一(上記の a)の仕方で考えていた時には、彼は論理学は「哲学の精髄」(the essence of philosophy)であると書いた。 しかし、もう一つの仕方(上記の b)で考えていた時には、次のような驚くべき矛盾を示す主張をした。「論理学は哲学の一部ではない」「哲学と見なされているものの10分の9は全くの戯言(たわごと)である。明確だといえる唯一の部分は論理学であるが、それは論理学であるから哲学ではない」と私は主張する」

この例は、ラッセルにおける言葉の上の矛盾によって誤導されないようにする技術の優れた(かっこうの予行練習(preliminary exercise)を我々に与えるであろう。これらの,論理学と哲学についての一見(apparently 外見上)矛盾した主張において、かれは「哲学」 という語を異なる意味に用いていた(のである)。また、彼が「論理学」という語を用いる意味にもいくらか違いがあったし、また文脈も異なっていた。

ラッセルの後期の哲学においては、論理学はある意味で、1914年における(訳注:ラッセルが1914年に出版した Our Knowledge of the External World)ほどに強調されていないことは事実である(注:does not feature 主役にしていない;呼び物にする)。しかし、初めて読んだ時(一読した時)にそう思われるほどに、見解の全面的な逆転(reversal )は存在していなかった。誰かがある文脈において「我々はABCを知らずに読むことはできない」と書き、他の文脈において「ABCの知識は文学の鑑賞に何の関係もない」と書くような場合のあることは想像可能である。

ラッセルが或るとき言ったように「論理学と数学は・・・自然という書物のアルファベットであり(であるのであって)、その書物自身ではない」。

この論文はここで未完に終った。(死亡したため絶筆)

Cautionary notes, n.06

It may be necessary to indicate various places where Russell’s different uses of different words may lead to misunderstandings. But, in general, if we wish to know what Russell means by a particular word in a particular context, the best procedure is to look at the context. For an illustration, we may consider the word ‘philosophy’ itself, which Russell finally gave up the attempt to define: ‘I don’t know what a philosopher is.’ Broadly speaking he had two different ways of looking at philosophy: (a) ‘In the special sciences … the movement is… from the simple to the more complex.*1 But in philosophy… we proceed toward the simple and abstract by means of analysis, seeking, in the process, to eliminate the particularity of the original subject-matter, and to confine our attention entirely to the logical form of the facts concerned.” *1 Our Knowledge of the External World, pp.189-90. “The new realism … aims only at clarifying the fundamental ideas of the sciences, and synthesizing the different sciences in a single comprehensive view.”*2 *2 Sceptical Essays, p.79; cf. Problems of Philosophy, p.233. (b) Philosophy … is something intermediate between theology and science … a No Man’s Land.’*3 *3 History of Western Philosophy, p.1 ” ‘Science is what you know, philosophy is what you don’t know. *4 *4 cf. Logic and Knowledge, p.281. When he was thinking of philosophy in the first way, (a), he wrote that logic was ‘the essence of philosophy’. In the other way, (b), he made such startlingly contradictory statements as that ‘Logic, I maintain, is no part of philosophy’, and that “Nine-tenths of what is regarded as philosophy is humbug. The only part that is at all definite is logic, and since it is logic, it is not philosophy.” This example will give us an excellent preliminary exercise in the art of not being misled by verbal contradictions in Russell. In these apparently conflicting statements about logic and philosophy, he was using ‘philosophy’ in a different sense; there may also have been some difference in the sense in which he was using ‘logic’; and there was a different context. It is true that logic – in one sense – does not feature in Russell’s later philosophy to the extent that it did in 1914. But there was no such complete reversal of his views as might appear at first reading. One can imagine someone writing in one context that ‘You cannot read without knowing your ABC”, and in another context that ‘A knowledge of the ABC has nothing to do with appreciating literature’. As Russell himself once put it: ‘Logic and mathematics… are the alphabet of the book of nature, not the book itself.’ (The essay remained unfinished at this point.)

Source: My Philosophical Development, 1959, by Bertrand Russell. More info.: https://russell-j.com/beginner/wood_br_cautionary-notes_06.html