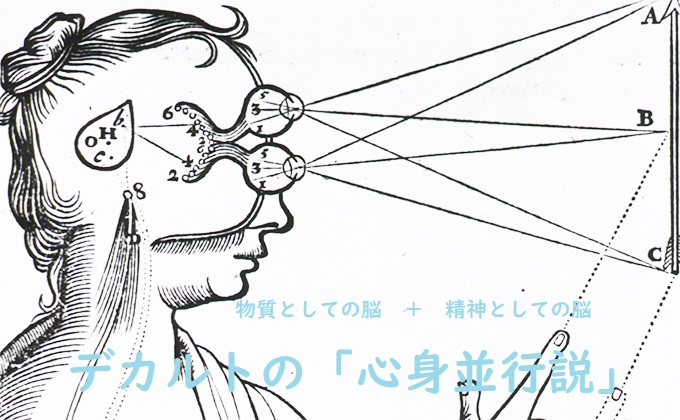

「意識」の問題は,ことによると,もっと難しい問題かも知れない。我々(人間)は「意識を持っている」が棒切れや石は意識を持っていない,と言う。我々は目が覚めている時には「意識を持っている」が,眠っている時には意識を持っていないと言う。我々がこのように言う時,何かを意味していることは確かであり,また,何か真実であることを意味している。しかし,真実であることは何かについて,いくらかでも正確にその内容を述べることは困難であり,また,そのためには説明の仕方を変える必要がある。 我々が「意識を持っている」という時には,二つのことを意味している。即ち,一方ではある一定のやり方で(我々は我々の)環境に反応するということを意味し,他方では内省によって(on looking within)我々の思考や感情の中に,無生物の中には見出されないある種の質(性質)を発見するように思われるということを意味している。 (我々をとりまく)環境に対する我々の反応について言えば,それは何か「について(関して)」(現在)意識していることにある(で成り立っている)。もしあなたが「へい(おい)」と叫ぶなら,人間は周囲を見回すが,石はそうしない。そのような場合に,あなたが周囲を見回す時,それはあなたが音が聞こえたからだということをあなたは知っている(理解している)。人が外界にある事物を「知覚する」ことを想定できた限り(において),人は知覚においてそれらを「意識した」という事ができる。現在,我々が(確実に)言うことができるのは,我々(人間)は刺激に反応するし -石が反応する刺戟はより少ないが- 石もまた反応する,ということだけである(注:ここでは,刺激にもいろいろな種類があり,石に話しかけるという刺激をしても石は反応しない,ということを言っている。つまり「fewer」というのは量的な問題というよりもどちらかというと「質的」な問題である,ということなので訳し方に要注意)。従って,外的「知覚」に関する限り,我々(人間)と石との相違は程度の差にすぎない。(注:人間からみれば「質的な」問題に見えるが,人間よりずっと高度な生命体から見れば(人間とは異なる)「質的な問題」かもしれない、と言えそう)。

Chapter 5: Soul and body, n.16

The question of “consciousness” is perhaps rather more difficult. We say that we are “conscious,” but that sticks and stones are not ; we say that we are “conscious” when awake but not when asleep. We certainly mean something when we say this, and we mean something that is true. But to express with any accuracy what it is that is true is a difficult matter, and requires a change of language. When we say we are “conscious,” we mean two things ; on the one hand, that we react in a certain way to our environment ; on the other, that we seem to find, on looking within, some quality in our thoughts and feelings which we do not find in inanimate objects. As regards our reaction to the environment, this consists in being conscious “of” something. If you shout “Hi,” people look round, but stones do not. You know that when you yourself look round in such a case, it is because you have heard a noise. So long as it could be supposed that one “perceives” things in the outer world, one could say that, in perception, one was “conscious” of them. Now we can only say that we react to stimuli, and so do stones, though the stimuli to which they react are fewer. So far, therefore, as external “perception” is concerned, the difference between us and a stone is only one of degree.

出典:Religion and Science, 1935, chapt. 5:

情報源:https://russell-j.com/beginner/RS1935_05-160.HTM