【「(日刊)ラッセルの言葉366_本日の言葉」v.2 (second series】の投稿

も、本日で400回目になりました!】

私は、1958年の夏に執筆し1959年初めに出版した『常識と核戦争』(Common Sense and Nuclear Warfare, 1959)の序文の中で、明確に自分の見解を述べた。私はカリンガ賞(注:科学の普及に顕著な業績のあった人に与えられるユネスコの賞。インドのカリンガ財団創設者 Bijoyanand Patnaik氏からの寄附により1952年に創設されたもの/ラッセルが受賞したのは1957年度)を受賞することによって、1958年の間、大きな励ましを受けていた。インドまでは(体力その他の関係で)旅行ができなかったので、カリンガ賞はパリのユネスコ本部でいただいた。(ラッセル原注:これは確かな話であるが、その受賞の行事に際し、私に付き添うよう委任されていたフランスの物理学者は、私の見解を詳しく紹介した後、自分の妻に向かって彼女を慰めるようにこう言った。「いや、まったく気にすることはないよ。来年中には、フランスは国産(自国)の原爆を爆発させることができるだろうからね」)

私は、1958年の夏に執筆し1959年初めに出版した『常識と核戦争』(Common Sense and Nuclear Warfare, 1959)の序文の中で、明確に自分の見解を述べた。私はカリンガ賞(注:科学の普及に顕著な業績のあった人に与えられるユネスコの賞。インドのカリンガ財団創設者 Bijoyanand Patnaik氏からの寄附により1952年に創設されたもの/ラッセルが受賞したのは1957年度)を受賞することによって、1958年の間、大きな励ましを受けていた。インドまでは(体力その他の関係で)旅行ができなかったので、カリンガ賞はパリのユネスコ本部でいただいた。(ラッセル原注:これは確かな話であるが、その受賞の行事に際し、私に付き添うよう委任されていたフランスの物理学者は、私の見解を詳しく紹介した後、自分の妻に向かって彼女を慰めるようにこう言った。「いや、まったく気にすることはないよ。来年中には、フランスは国産(自国)の原爆を爆発させることができるだろうからね」)

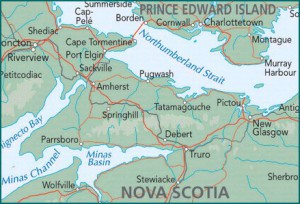

それから、フルシチョフやアイゼンハウアー(注:ただし、米国側は、ダレス長官が返事を執筆)との間の公開書簡において示された(一般の)関心と同様に、パグウォッシュ運動の継続的なまたしだいに大きくなっていく成功は、私を大いに勇気づけてくれた。私は、それ以後今日までやってきたように、政府の見解とともに、一般民衆の見解を左右するための何か新鮮な方法を発見しようと探求を続けた。

I had put my point of view clearly in the introduction to my book Common Sense and Nuclear Warfare which I wrote during the summer of 1958, and published early in 1959. I had been encouraged during 1958 by receiving the Kalinga Prize, at Unesco in Paris as I could not travel to India. (To be sure the French physicist who was deputed to bear-lead me on that occasion remarked comfortingly to his wife after I had been expounding my views : ‘Never mind, my dear, by next year France will be able to explode her own bomb.’) And the continued and growing success of the Pugwash movement, as well as the interest shown in the open correspondence with Khrushchev and Eisenhower (Dulles) were encouraging. I continued my search, as I have done since, to find fresh approaches through which to try to sway public opinion, including governmental opinion.

I had put my point of view clearly in the introduction to my book Common Sense and Nuclear Warfare which I wrote during the summer of 1958, and published early in 1959. I had been encouraged during 1958 by receiving the Kalinga Prize, at Unesco in Paris as I could not travel to India. (To be sure the French physicist who was deputed to bear-lead me on that occasion remarked comfortingly to his wife after I had been expounding my views : ‘Never mind, my dear, by next year France will be able to explode her own bomb.’) And the continued and growing success of the Pugwash movement, as well as the interest shown in the open correspondence with Khrushchev and Eisenhower (Dulles) were encouraging. I continued my search, as I have done since, to find fresh approaches through which to try to sway public opinion, including governmental opinion.

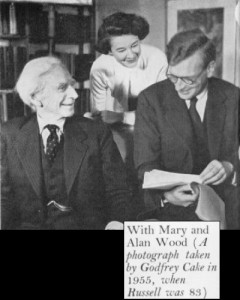

出典: The Autobiography of Bertrand Russell, v.3:1944-1969 (1969)

詳細情報:http://russell-j.com/beginner/AB33-060.HTM

[寸言]

(ユネスコの)カンリガ賞授与式の時にラッセルの世話をしたフランスの物理学者は研究者というよりも科学行政を担当する官僚(御用学者)。

(ユネスコの)カンリガ賞授与式の時にラッセルの世話をしたフランスの物理学者は研究者というよりも科学行政を担当する官僚(御用学者)。

科学研究がビッグサイエンス化し、研究開発費用が高額になればなるほど、どの国でも、こういった科学行政担当の御用学者が増えていく。お金の配分額を決める実質的な権力をもっているので、ますます増長していく。たとえ、ノーベル賞をもらっていても・・・。