私がドイツに行ったその同じ年に(注:1948年10月),英国政府は,ノールウェーを説得し反ソ同盟に参加させることを期待して,私をノールウェーに派遺した。私が派遣された場所は,トロンハイム(Trondheim)という都市であった。天候は,嵐でしかも寒かった。私たちは,オスロからトロンハイムまで,水上飛行艇(海上飛行艇)でいかなければならなかった。飛行艇が着水した時,何かまずいことが起こったことが明らかとなった。しかし,機内の私たちには,何が起こったのか誰にもわからなかった。飛行艇がゆっくりと沈んでいく間,私たちは機内にじっと坐っていた。小さなボート群が,飛行艇のまわりに集まって来た。そしてすぐに,海に飛び込んで,ボートに向かって泳ぐように言われた。私と同じ場所にいた全員が,言われた通りにした。後で知ったことであるが,禁煙になっている客室にいた19人の乗客は全員死亡した。飛行艇が海面にぶつかった時,穴があき,そこから海水が急に流れ込んできたのである。それより先にオスロで,私のために席をとってくれようとしていた友人に,席をとってくれるなら喫煙できるところにしてくれなければ困ると伝え,さらにおどけて「もし私が煙草を吸えないようなら,死んでしまう!」と伝えた。それは,思いがけなく事実となった。喫煙室にいた船客の全員が,私の席のそばにある非常口の窓から外に出た。私たちは全員ボートに泳ぎ着いたが,それらボート群は,飛行艇が沈む時に吸い込まれてしまうのを恐れて,飛行艇には近づこうとしなかった。私たちは,トロンハイムから数マイル離れたところの岸までボードで運ばれ,そこから私は自動車でホテルまで送られた。(上の写真:ホテルに収容されたラッセル)

私がドイツに行ったその同じ年に(注:1948年10月),英国政府は,ノールウェーを説得し反ソ同盟に参加させることを期待して,私をノールウェーに派遺した。私が派遣された場所は,トロンハイム(Trondheim)という都市であった。天候は,嵐でしかも寒かった。私たちは,オスロからトロンハイムまで,水上飛行艇(海上飛行艇)でいかなければならなかった。飛行艇が着水した時,何かまずいことが起こったことが明らかとなった。しかし,機内の私たちには,何が起こったのか誰にもわからなかった。飛行艇がゆっくりと沈んでいく間,私たちは機内にじっと坐っていた。小さなボート群が,飛行艇のまわりに集まって来た。そしてすぐに,海に飛び込んで,ボートに向かって泳ぐように言われた。私と同じ場所にいた全員が,言われた通りにした。後で知ったことであるが,禁煙になっている客室にいた19人の乗客は全員死亡した。飛行艇が海面にぶつかった時,穴があき,そこから海水が急に流れ込んできたのである。それより先にオスロで,私のために席をとってくれようとしていた友人に,席をとってくれるなら喫煙できるところにしてくれなければ困ると伝え,さらにおどけて「もし私が煙草を吸えないようなら,死んでしまう!」と伝えた。それは,思いがけなく事実となった。喫煙室にいた船客の全員が,私の席のそばにある非常口の窓から外に出た。私たちは全員ボートに泳ぎ着いたが,それらボート群は,飛行艇が沈む時に吸い込まれてしまうのを恐れて,飛行艇には近づこうとしなかった。私たちは,トロンハイムから数マイル離れたところの岸までボードで運ばれ,そこから私は自動車でホテルまで送られた。(上の写真:ホテルに収容されたラッセル)

In the same year that I went to Germany, the Government sent me to Norway in the hope of inducing Norwegians to join an alliance against Russia. The place they sent me to was Trondheim. The weather was stormy and cold. We had to go by sea-plane from Oslo to Trondheim. When our plane touched down on the water it became obvious that something was amiss, but none of us in the plane knew what it was. We sat in the plane while it slowly sank. Small boats assembled round it and presently we were told to jump into the sea and swim to a boat – which all the people in my part of the plane did. We later learned that all the nineteen passengers in the non-smoking compartment had been killed. When the plane had bit the water a hole had been made in the plane and the water had rushed in. I had told a friend at Oslo who was finding me a place that he must find me a place where I could smoke, remarking jocularly, ‘If I cannot smoke, I shall die’. Unexpectedly, this turned out to be true. All those in the smoking compartment got out by the emergency exit window beside which I was sitting. We all swam to the boats which dared not approach too near for fear of being sucked under as the plane sank. We were rowed to shore to a place some miles from Trondheim and thence I was taken in a car to my hotel.

In the same year that I went to Germany, the Government sent me to Norway in the hope of inducing Norwegians to join an alliance against Russia. The place they sent me to was Trondheim. The weather was stormy and cold. We had to go by sea-plane from Oslo to Trondheim. When our plane touched down on the water it became obvious that something was amiss, but none of us in the plane knew what it was. We sat in the plane while it slowly sank. Small boats assembled round it and presently we were told to jump into the sea and swim to a boat – which all the people in my part of the plane did. We later learned that all the nineteen passengers in the non-smoking compartment had been killed. When the plane had bit the water a hole had been made in the plane and the water had rushed in. I had told a friend at Oslo who was finding me a place that he must find me a place where I could smoke, remarking jocularly, ‘If I cannot smoke, I shall die’. Unexpectedly, this turned out to be true. All those in the smoking compartment got out by the emergency exit window beside which I was sitting. We all swam to the boats which dared not approach too near for fear of being sucked under as the plane sank. We were rowed to shore to a place some miles from Trondheim and thence I was taken in a car to my hotel.

出典: The Autobiography of Bertrand Russell, v.3 chap. 1: Return to England, 1969]

詳細情報:http://russell-j.com/beginner/AB31-090.HTM

[寸言]

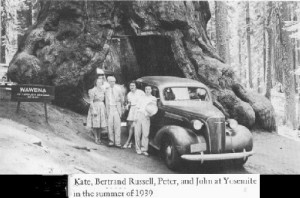

ラッセルは、1921年初春に、北京でインフルエンザにかかって危篤に陥ったが、九死に一生を得ることができた。1948年にも、ノルウェーのトロンハイムに向かう水上飛行艇に乗っていて墜落し、ラッセルを含め、喫煙室にいた乗客だけが生き残った。添付画像は、76歳のラッセルが冷たい北海の海を泳いで助かったという、やや誇張した新聞記事。

ラッセルは、喫煙の害をいわれると、それはわかるが、でも、私は喫煙をしていたために命が助かったのだから・・・と、おどけて「煙に巻いて」いた。