(私の)気持のこの変化において,失われたものがあったが,(新たに)得られたものもあった。失われたものは,完全性と確定性(最終的な結論)と確実性とを見つけ出す希望であった。得られたものは,私の嫌いなあるいくつかの真理への新たな服従であった。けれども,以前のいくつかの信念の放棄は決して完全なものではなかった。(それらのなかの)いくつかのものは私のもとに残り,いまでも残り続けている。(即ち,)私は今でも,真理は事実への関係に依存しており,しかも,一般的に言って,事実は非人間的なものである,と考えている。(また)私は今でも,人間は宇宙的にはとるに足りないものであり,ここと今(今という時間とこの場所)によって歪められずに宇宙を公平に見渡すことのできる「存在者」(注:神あるいは絶対者) -そういうものがあるとして- ならば,恐らく,書物の終り近くにつける脚注以外では,人間についてほとんど言及しないであろう,と考える。しかし,私はもはや,人間的要素の存在する場所からそれら(の人間的要素)を追い払おうとは望まない。私はもはや,知性が感覚よりすぐれており,プラトンのイデヤの世界のみが「真実の」世界に近づくことができる,という感じ(感覚的意見)はもっていない。私は,以前は,感覚や,感覚の上にきずかれた思想を,ひとつの牢獄と考え,そこから我々人間は,感覚から解放された(感覚に束縛されない)思考によって自由になることができる(自由にされうる),と考えていた。現在ではまったくそのような感じ(感覚的意見)は持っていない。(現在では)感覚と,感覚の上に築かれた思想を,牢獄の格子としてでなく,窓として考えている。我々人間は,不完全であるけれども,ライプニッツの単子のように,世界を映し出すことができる,と私は考える。そうして,自分を物を歪めない鏡となることに出来る限り努めることが,哲学者の義務である,と考える。しかし,我々人間の本性から,そういった歪曲は不可避であるとはっきり認めることもまた,哲学者の義務である。そういう歪曲のうちで最も根本的なものは,我々人間は世界をここと今(今という時間とこの場所)の見地から見るのであり,有神論者が神に帰するような広い公平さで見るのではない,ということである。そのような公平な見方に達することは我々人間には不可能であるが,それに向ってある確実なかつ一定の距離を歩むことはできる。そうして,この目標への道案内をすることこそ哲学者の最高の義務なのである。

(私の)気持のこの変化において,失われたものがあったが,(新たに)得られたものもあった。失われたものは,完全性と確定性(最終的な結論)と確実性とを見つけ出す希望であった。得られたものは,私の嫌いなあるいくつかの真理への新たな服従であった。けれども,以前のいくつかの信念の放棄は決して完全なものではなかった。(それらのなかの)いくつかのものは私のもとに残り,いまでも残り続けている。(即ち,)私は今でも,真理は事実への関係に依存しており,しかも,一般的に言って,事実は非人間的なものである,と考えている。(また)私は今でも,人間は宇宙的にはとるに足りないものであり,ここと今(今という時間とこの場所)によって歪められずに宇宙を公平に見渡すことのできる「存在者」(注:神あるいは絶対者) -そういうものがあるとして- ならば,恐らく,書物の終り近くにつける脚注以外では,人間についてほとんど言及しないであろう,と考える。しかし,私はもはや,人間的要素の存在する場所からそれら(の人間的要素)を追い払おうとは望まない。私はもはや,知性が感覚よりすぐれており,プラトンのイデヤの世界のみが「真実の」世界に近づくことができる,という感じ(感覚的意見)はもっていない。私は,以前は,感覚や,感覚の上にきずかれた思想を,ひとつの牢獄と考え,そこから我々人間は,感覚から解放された(感覚に束縛されない)思考によって自由になることができる(自由にされうる),と考えていた。現在ではまったくそのような感じ(感覚的意見)は持っていない。(現在では)感覚と,感覚の上に築かれた思想を,牢獄の格子としてでなく,窓として考えている。我々人間は,不完全であるけれども,ライプニッツの単子のように,世界を映し出すことができる,と私は考える。そうして,自分を物を歪めない鏡となることに出来る限り努めることが,哲学者の義務である,と考える。しかし,我々人間の本性から,そういった歪曲は不可避であるとはっきり認めることもまた,哲学者の義務である。そういう歪曲のうちで最も根本的なものは,我々人間は世界をここと今(今という時間とこの場所)の見地から見るのであり,有神論者が神に帰するような広い公平さで見るのではない,ということである。そのような公平な見方に達することは我々人間には不可能であるが,それに向ってある確実なかつ一定の距離を歩むことはできる。そうして,この目標への道案内をすることこそ哲学者の最高の義務なのである。

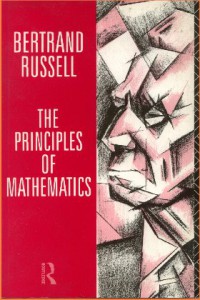

In this change of mood, something was lost, though some thing also was gained. What was lost was the hope of finding perfection and finality and certainty. What was gained was a new submission to some truths which were to me repugnant. My abandonment of former beliefs was, however, never complete. Some things remained with me, and still remain: I still think that truth depends upon a relation to fact, and that facts in general are non-human; I still think that man is cosmically unimportant, and that a Being, if there were one, who could view the universe impartially, without the bias of here and now, would hardly mention man, except perhaps in a footnote near the end of the volume ; but I no longer have the wish to thrust out human elements from regions where they belong; I have no longer the feeling that intellect is superior to sense, and that only Plato’s world of ideas gives access to the ‘real’ world. I used to think of sense, and of thought which is built on sense, as a prison from which we can be freed by thought which is emancipated from sense. I now have no such feelings. I think of sense, and of thoughts built on sense, as windows, not as prison bars. I think that we can, however imperfectly, mirror the world, like Leibniz’s monads; and I think it is the duty of the philosopher to make himself as undistorting a mirror as he can. But it is also his duty to recognize such distortions as are inevitable from our very nature. Of these, the most fundamental is that we view the world from the point of view of the here and now, not with that large impartiality wrhich theists attribute to the Deity. To achieve such impartiality is impossible for us, but we can travel a certain distance towards it. To show the road to this end is the supreme duty of the philosopher.

In this change of mood, something was lost, though some thing also was gained. What was lost was the hope of finding perfection and finality and certainty. What was gained was a new submission to some truths which were to me repugnant. My abandonment of former beliefs was, however, never complete. Some things remained with me, and still remain: I still think that truth depends upon a relation to fact, and that facts in general are non-human; I still think that man is cosmically unimportant, and that a Being, if there were one, who could view the universe impartially, without the bias of here and now, would hardly mention man, except perhaps in a footnote near the end of the volume ; but I no longer have the wish to thrust out human elements from regions where they belong; I have no longer the feeling that intellect is superior to sense, and that only Plato’s world of ideas gives access to the ‘real’ world. I used to think of sense, and of thought which is built on sense, as a prison from which we can be freed by thought which is emancipated from sense. I now have no such feelings. I think of sense, and of thoughts built on sense, as windows, not as prison bars. I think that we can, however imperfectly, mirror the world, like Leibniz’s monads; and I think it is the duty of the philosopher to make himself as undistorting a mirror as he can. But it is also his duty to recognize such distortions as are inevitable from our very nature. Of these, the most fundamental is that we view the world from the point of view of the here and now, not with that large impartiality wrhich theists attribute to the Deity. To achieve such impartiality is impossible for us, but we can travel a certain distance towards it. To show the road to this end is the supreme duty of the philosopher.

出典: My Philosophical Development, 1959,chap..17: Language.

詳細情報:http://russell-j.com/cool/54T-1301.HTM

[寸言]

ラッセルが自らの哲学の発展を顧みて、総括した言葉。

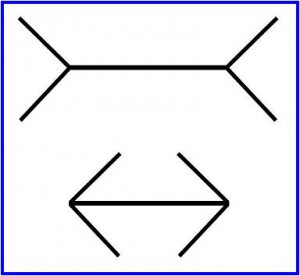

軽信せず、神や権威に訴えず、人間としての限界のなかで少しずつ真理に近づいていくことの重要性。人間の感覚器官の間違い易さを酷評する哲学者も少なくないが、たとえ人間の知覚が誤りやすいものであったとしても、それはちっぽけな人間が罰を受ける「牢獄」ではなく、世界を理解するための「窓」だ考えるべきだとするラッセル。

哲学は倫理学や宗教学ではないのであり、単なる人生哲学でもない。人間の感覚器官が不十分だとしても認識論をおろそかにしてはいけない。しかし、日本人が愛読する独・仏の哲学や思想(やそういったものを知的背景にもつ評論家など)には論理的に甘いものが少なくなく・・・。