<しばらく小難しい議論が続きます。わかりにくいとことは飛ばしてください。>

(続き) (そこで)内面的関係の公理(内面的関係説)に反対する(否定する)何らかの根拠(理由)があるかどうかを尋ねること(仕事/作業)が残っている。この公理に反対する者の頭に(脳裏に)自然に思い浮ぶ第一の議論(論証)は、内面的関係の公理を現実に遂行することの困難さである。我々は(既に)異他性(diversity 多様性)についてその一例を示した。それ以外の多くの他の例では、困難はさらにあきらかである。たとえば、ある量(体積)が別の量(体積)よりも大(きい)としてみよう。これら二つの量(体積)の間の「より大きい」という関係を、-- 一方を”これこれの大きさの”(ものであり)、もう一方を”これこれの大きさの”(ものである)と言うことによって-- それぞれの量(体積)についての形容詞的規定に還元しようするかもしれない。。しかしその場合には(そう言ってもなおその上に)一方の大きさは他方の大きさよりも大である(より大きい)と言わなければならない。そこでさらに、この新たな関係〔二つの大きさの間の関係〕をも、二つの大きさがそれぞれにもつ形容詞的規定に還元しようと試みるならば、それら形容詞的規定がまたやはり、「より大」に対応する関係をもたなければならないことになり、以下同様である。従って無限後退を避けようとすれば、結局は関係項がそれぞれ持つ形容詞的規定に還元できないひとつの関係に至らざるをえないことを認めなければならない。この議論(論証)は特に、非対称的な関係、即ち、AとB(A→B)との間に成り立つならばBとAとの間(B→A)には成り立たないような関係、にあてはまる。〔上にただ示すのみにとどめた議論は、私の著書『数学の諸原理』(1903年刊)の第212節から216にわたって詳細に述べられている。〕

Chapter 5: Revolt into Pluralism, n.9

It remains to ask whether there are any grounds against the axiom of internal relations. The first argument that naturally occurs to an opponent of this axiom is the difficulty of actually carrying it out. We have had one instance of this as regards diversity; in many other instances, the difficulty is even more obvious. Suppose, for example, that one volume is greater than another. One may reduce the relation ‘greater than’ between the volumes to adjectives of the volumes, by saying that one is of such and such a size and the other of such and such another size. But then the one size must be greater than the other size. If we try to reduce this new relation to adjectives of the two sizes, the adjectives must still have a relation corresponding to ‘greater than’, and so on. Hence we cannot, without an endless regress, refuse to admit that sooner or later we come to a relation not reducible to adjectives of the related terms. This argument applies especially to all asymmetrical relations, i.e. to such as, when they hold between A and B, do not hold between B and A. [The argument which is merely indicated above, is set forth fully in my Principles of Mathematics, §§ 212-216 .]

Source: My Philosophical Development, chap. 5:1959.

More info.:https://russell-j.com/beginner/BR_MPD_05-090.HTM

月別アーカイブ: 2021年7月

ラッセル『私の哲学の発展』第5章 「一元論にそむいて多元論へ」 n.,8

<しばらく小難しい議論が続きます。わかりにくいとことは飛ばしてください。>

(続き) (2) この議論(論証の強さ(力)は主に誤まった陳述形式に依存している,と私は考える。(即ち=その誤った陳述形式とは)「もしAとBがある一定の関係にあるならば、次のように言ってよいであろう。即ち、もしそれらがそのように関係づけられていないとすると、それら(A及びBの2つの項)は、現にあるものとは違ったもの(other than they are)になるであろうと認めなければならず、またその結果、それらが現にあるように関係づけられている存在にとって本質的な何らかのものがそれら(A及びB)自身の中になければならない」。 ところで(Now)、二つの項が現にある一定の関係を持つ場合、それがそのように関係づけられていないとしたら、あらゆる結果が後に続くことになるであろう(ensue 続く)。なぜなら、それらが”現に”(実際に)そのように関係づけられているとすると、そのように関係づけられていないという仮定は偽であり、しかも偽なる仮定からは、いかなる命題でも演繹しうるからである(注:一つでも偽の命題を認めると、あらゆる命題も演繹できるというのは論理学の常識です)。従って(thus こうして)上記の陳述形式は変更されなければならない(ということになる)。そこで次のように言ってよいだろう。「AとBとがある一定の関係を持つならば、そのような関係を持たないいかなるものも、A及びB以外のもの(AとBとは違ったもの)でなければならない、云々。」 しかしこれは、AとBとの関係のように関係づけられていないものは,AあるいはBとは数的に異なっていなければならないということを証明するのみである(注:質の違いについては何も言うことができない)。それは、内面的関係の公理(内面的関係説)を仮定しないかぎり、形容詞的規定の相違を証明しない(のである)。前述の議論は、レトリックな議論であるのみであり、悪しき循環論に陥ることなくその結論を証明することはできないのである。(循環論法に陥ってしまって証明不可能,ということ)

Chapter 5: Revolt into Pluralism, n.8 (2)

The force of this argument depends in the main, I think, upon a fallacious form of statement. ‘If A and B are related in a certain way’, it may be said, ‘you must admit that if they were not so related they would be other than they are, and that consequently there must be something in them which is essential to their being related as they are.’ Now if two terms are related in a certain way, it follows that, if they were not so related, every imaginable consequence would ensue. For, if they are so related, the hypothesis that they are not so related is false, and from a false hypothesis anything can be deduced. Thus the above form of statement must be altered. We may say: ‘If A and B are related in a certain way, then anything not so related must be other than A and B, hence, etc.’ But this only proves that what is not related as A and B are must be numerically diverse from A or B; it will not prove difference of adjectives, unless we assume the axiom of internal relations. Hence the argument has only a rhetorical force, and cannot prove its conclusion without a vicious circle.

Source: My Philosophical Development, chap. 5:1959.

More info.:https://russell-j.com/beginner/BR_MPD_05-080.HTM

ラッセル『私の哲学の発展』第5章 「一元論にそむいて多元論へ」 n.7

<しばらく小難しい議論が続きます。わかりにくいとことは飛ばしてください。>

(続き) (1) 充足理由律を正確に述べることは難しい。それは,あらゆる真なる命題が他の何らかの真なる命題から論理的に演繹可能であるということ‘だけ’を意味するとは言えない。なぜなら、それは明らかな真理ではあるが、充足理由律に要求する結果を生まないからである。たとえば、2 + 2 = 4 は 4 + 4 = 8 から演繹可能であるが、だからといって、4 + 4 = 8 を 2 + 2 = 4 の理由(が正しい理由)とみなすことは馬鹿げているであろう。ある(一つの)命題が正しい理由は、その命題よりももっと単純な、一つまたは2つ以上の命題であると常に予想(期待)される。従って(Thus こうして)充足理由律はあらゆる命題は(その命題よりも)より単純な命題から演繹可能であるということを意味すべきであろう。これは明らかに偽である(間違っている)と思われるが、いずれにせよ、観念論を考える時、適切ではありえない。(なぜなら)観念論は、命題が単純であればあるほどそれだけ真でないと主張するものであり、従って、単純な命題を出発点とすべきだというのは(観念論の立場から言えば)不合理であろうからである。それゆえ、私は次のように結論を下す。もし充足理由律の任意の(何らかの)形態が適切であるとしたら、それは内面的関係の公理を肯定する(賛成する前述の)第二番目のもの(理由)、即ち、関係づけられた諸項は現にあるがごとくに関係づけられてあるよりほかはない(cannot but)、ということの吟味(点検)の中にむしろ見出されるべきである,と。

Chapter 5: Revolt into Pluralism, n.7 (1) The law of sufficient reason is hard to formulate precisely. It cannot merely mean that every true proposition is logically deducible from some other true proposition, for this is an obvious truth which does not yield the consequences demanded of the law. For example, 2 + 2 = 4 can be deduced from 4 + 4 = 8, but it would be absurd to regard 4 + 4 = 8 as a reason for 2 + 2 = 4. The reason for a proposition is always expected to be one or more simpler propositions. Thus the law of sufficient reason should mean that every proposition can be deduced from simpler propositions. This seems obviously false, but in any case it cannot be relevant in considering idealism, which holds propositions to be less and less true the simpler they are, so that it would be absurd to insist on starting from simple propositions. I conclude, therefore, that, if any form of the law of sufficient reason is relevant, it is rather to be discovered by examining the second of the grounds in favour of the axiom of relations, namely, that related terms cannot but be related as they are.

Source: My Philosophical Development, chap. 5:1959.

More info.:https://russell-j.com/beginner/BR_MPD_05-070.HTM

ラッセル『私の哲学の発展』第5章 「一元論にそむいて多元論へ」 n.6

(煩瑣な議論がこのあと5,6回続きますが、飛ばしていただいてけっこうです。内面的関係の理論は間違いであり、外面的関係の理論の方が正しいというラッセルの考えがわかればOKです。)

内面的関係の公理(内面的関係説)に賛成する理由(根拠)が何であるかを自問する時、我々はその公理(の正しさ)を信ずる人々(の言うところ)によって、疑いを抱かされる(are left in question)。たとえばヨアキム氏(Harold Joachim, 1868-1938,ヨアヒムと表記している人もいる)は、終始この公理を前提としていて、しかも、それに賛成する議論(argument 論拠)をまったく提示しない。しかし, 我々が発見できる限りにおいて言えば、その理由(根拠)は二つあると思われる。ただし,これら二つの理由(根拠)は、恐らく、実際には(really)、区別できないものであろう。(即ち)第一に、充足理由律(the law of sufficient reason)があり、それによれば、いかなるものも単なる生の事実(注:just a brute fact:哲学の分野で使われる言葉で、それ以上基礎的な何かによっては説明されないような事実のこと)であるということはなく、そうであってそうでないことはないという(と言える)何らかの理由を有していなければならない。〔ブラッドリー『現象と実在』第二版 p.575に言う、「もし諸項(関係項)が、それ自身の内的本性(性質)からその関係に入っていくのでなければ、その場合は、それらの諸項(関係項)に関する限り、全く理由なしに関係づけられていると思われ、それらの諸項(関係項)に関する限り、関係は恣意的に作られていると思われる。」p.577も参照のこと〕 第二は、もし二つの項がある一定の関係を持つならば、それらの諸項(関係項)はその関係を持たざるをえないのであって、もしそれらがその関係を持たないとすれば、それら二つの項は、異なったものであるであろう、ということである。このことは、諸項(関係項)そのものの中に何かがあって、それが諸項(関係項)をして現在そうであるように関係づけられるように導くということを示しているように見える。

Chapter 5: Revolt into Pluralism, n.6 If we ask ourselves what are the grounds in favour of the axiom of internal relations, we are left in doubt by those who believe in it. Mr Joachim, for example, assumes it throughout, and advances no argument in its favour. So far as one can discover the grounds, they seem to be two, though these are perhaps really indistinguishable. There is first the law of sufficient reason, according to which nothing can be just a brute fact, but must have some reason for being thus and not otherwise. [Cf. Appearance and Reality, 2nd ed., p. 575: ‘If the terms from their own inner nature do not enter into the relation, then, so far as they are concerned, they seem related for no reason at all, and, so far as they are concerned, the relation seems arbitrarily made,’ cf. also p. 577.] Secondly, there is the fact that, if two terms have a certain relation, they cannot but have it, and if they did not have it they would be different; which seems to show that there is something in the terms themselves which leads to their being related as they are.

Source: My Philosophical Development, chap. 5:1959.

More info.:https://russell-j.com/beginner/BR_MPD_05-060.HTM

ラッセル『私の哲学の発展』第5章 「一元論にそむいて多元論へ」 n.5

従って(thus こうして),内面的関係の公理(内面的関係説)は、あらゆる命題は一つの主語と一つの述語とを持つという仮定に等しい(equivalent to 相当する)。なぜなら、一つの関係を主張する命題は、その関係の項に対して構成される全体(the whole composed to)に関する主語-述語命題に還元されるからである。このようにして、より大きな全体へと進んでゆくことにより、我々は徐々に当初のおおざっぱな(crude 粗野な)抽象的な判断を訂正し、全体についての一つの真理へと近づいてゆく。最終的かつ完全な一つの真理は、一つの主語,即ち,全体と一つの述語とで構成されていなければならない。しかし,これ(一つの主語述語命題)は(これも)、主語と述語との区別を伴っており(含んでおり)、両者が異なったものでありうるかのごとくであるゆえに、これさえも完全に真であるとは言えない。それについて言える最上のことは,それ(一つの主語述語命題)は「知性によって修正する」ことはできない( not ‘intellectually corrigible’),即ち、それは最高度に真である(it is as true as any truth can be)ということである。しかし,そのような絶対的真理でさえ、完全な真ではないままである(persist in being not quite true)。〔参照:ブラッドリー『現象と実在』第一版p.544 にあるように「こうして,(知的には)絶対的真理であってさえも、最終的には誤まっていることが明らかになるように思われる。そして.最終的には、いかなる真理も完全に真であることはないということを認めなければならない。それ(真理)は、それが丸ごと(bodily)示そうとするものの、部分的かつ不十分な翻訳(translation 移転)なのである。このような内面的分裂が、真理というものの本来の性質に属していて、除去できないのである。しかし,絶対的な真理と有限な真理との間の区別は、それにもかかわらず、維持されなければならない。なぜなら絶対的真理(のほう)は、要するに、知的見地から見て誤謬の余地がないものであるからである。」〕

Chapter 5: Revolt into Pluralism, n.5

The axiom of internal relations is thus equivalent to the assumption that every proposition has one subject and one predicate. For a proposition which asserts a relation must always be reduced to a subject-predicate proposition concerning the whole composed to the terms of the relation. Proceeding in this way to larger and larger wholes, we gradually correct our first crude abstract judgments, and approximate more and more to the one truth about the whole. The one final and complete truth must consist of a proposition with one subject, namely, the whole, and one predicate. But since this involves distinguishing subject from predicate, as though they could be diverse, even this is not quite true. The best we can say of it is, that it is not ‘intellectually corrigible’, i.e. it is as true as any truth can be; but even absolute truth persists in being not quite true. [Cf. Appearance and Reality, 1st ed., p. 544: ‘Even absolute truth seems thus to turn out in the end to be erroneous. And it must be admitted that, in the end, no possible truth is quite true. It is a partial and inadequate translation of that which it professes to give bodily. And this internal discrepancy belongs irremovably to truth’s proper character. Still, the difference, drawn between absolute and finite truth, must none the less be upheld. For the former, in a word, is not intellectually corrigible.’]

Source: My Philosophical Development, chap. 5:1959.

More info.:https://russell-j.com/beginner/BR_MPD_05-050.HTM

ラッセル『私の哲学の発展』第5章 「一元論にそむいて多元論へ」 n.4

(続き)内面的関係の公理(内面的関係説)は、(この/前述の)どちらの形態においても、 ブラッドリ氏が正しく(も)主張したように 〔参照:『現象と実在』第二版、p.519の,「実在(しているもの)は一(の全体)である。実在は単一でなければならない。なぜなら複数性(複数存在すること)は、それを実在的である(注:現実に存在する)と考えると(taken as real)、自己矛盾に陥るからである。複数性は、必然的に関係を含み(注:複数のものが存在すれば両者の間になんらかの関係が生じる/たとえばAはBの上に置かれている)、その関係によって、自らの意に反して(unwillingly)、より高い統一を常に主張する。」〕、 関係というものは(まったく)存在せずまた、複数のもの(多様なもの)は存在せず、ただ一つのもののみが存在する、という帰結を伴う。(観念論者たちは、「究極において(そう帰結する)」と(いう言葉を)常につけ加える。しかしそれ(究極においてという言い方)は、その帰結を忘れることがしばしば好都合であると言っているだけである。)この帰結は、多様性(diversity 異他性)という関係を考えてみることによって達せられる。なぜなら、もし本当に二つの異なるもの(別物)としてAとBとが存在するならば、この多様性(異他性)を、AとBとの(共通の一つの)形容詞的規定/表現に還元することはまったく不可能だからである(注: it is impossible wholly to reduce this diversity to adjectives:みすず書房の野田訳では「全てを還元することは不可能」と訳されているが、impossible wholly to reduce となっていることから誤訳)。この場合、AとBとがお互いに異なる形容詞的規定/表現を持つことが必要であるであろうが、これらの形容詞的規定/表現そのものの多様性/異他性は、 --無限後退の刑に処せられて(訳注:on pain of ~の刑に処すとい条件で/an endless regress 無限後退)-- 再びそれら形容詞的規定がまた,異なる形容詞的規定/表現をもつことを意味する、と解釈することはできない。即ち、AとBとが異なるのは、Aが「Bと異なる」という形容詞をもち、Bは「Aと異なる」という形容詞を持つ場合である、というならば、我々は、もちろんこの二つの形容詞的表現/規定そのものが相異なると想定しているのでなければならない。そうなると「Aと異なる」は「『Bと異なる』とは異なる」という形容詞的規定/表現を持たなければならず、また「Bと異なる」は、「『Aと異なる』とは異なる」のでなければならず,このようにして無限に(ad infinitum)進むことになる。(そうしてまた)我々は、「Bと異なる」をもはやそれ以上の還元を必要としない形容詞的規定/表現とみなすこともできない。なぜならば、「Bと異なる」という句において「異なる」とは何を意味するかを問わなければならず、しかもこの句は、そのままでは(as it stands)、関係(があること)から生まれた形容詞であって、形容詞から生まれた関係ではないからである。こうして,何らかの異他性/多様性があるべきであるならば、必然的に、形容詞的規定/表現の相違に還元できない異他性/多様性、すなわち相違している二つの項の「本性」(性質)に根拠づけられていないところの異他性、多様性がなければならないからである。従って、もし内面的関係の公理(内面的関係説)が真であるならば、異他性/多様性は存在しないということになり、存在するのはただ一つのものだけである、ということになる。こうして内面的関係の公理(内面的関係説)は、存在論的一元論の仮定、及び関係の存在の否定、に等しいのである。関係があるように見える場合,常に,それは,実はその関係の項より成る全体のもつ一つの形容詞的規定/表現にほかならないのである。(注:こうして,この後にラッセルは関係は存在するとしたら,外面的関係でなければならないと主張することになる。)

Chapter 5: Revolt into Pluralism, n.4 The axiom of internal relations in either form involves, as Mr Bradley has justly urged [“cf. Appearance and Reality, 2nd ed., p. 519: ‘Reality is one. It must be single because plurality, taken as real, contradicts itself. Plurality implies relations, and, through its relations it unwillingly asserts always a superior unity”], the conclusion that there are no relations and that there are not many things, but only one thing. (Idealists would add: in the end. But that only means that the consequence is one which it is often convenient to forget.) This conclusion is reached by considering the relation of diversity. For if there really are two things, A and B, which are diverse, it is impossible wholly to reduce this diversity to adjectives of A and B. It will be necessary that A and B should have different adjectives, and the diversity of these adjectives cannot, on pain of an endless regress, be interpreted as meaning that they in turn have different adjectives. For if we say that A and B differ when A has the adjective ‘different from B’ and B has the adjective ‘different from A’, we must suppose that these two adjectives differ. Then ‘different from A’ must have the adjective ‘different from “different from B”,’ which must differ from ‘different from “different from A”,’ and so on ad infinitum. We cannot take ‘different from B’ as an adjective requiring no further reduction, since we must ask what is meant by ‘different’ in this phrase, which, as it stands, derives an adjective from a relation, not a relation from an adjective. Thus, if there is to be any diversity, there must be a diversity not reducible to difference of adjectives, i.e. not grounded in the ‘natures’ of the diverse terms. Consequently, if the axiom of internal relations is true, it follows that there is no diversity, and that there is only one thing. Thus the axiom of internal relations is equivalent to the assumption of ontological monism and to the denial that there are any relations. Wherever we seem to have a relation, this is really an adjective of the whole composed of the terms of the supposed relation.

Source: My Philosophical Development, chap. 5:1959.

More info.:https://russell-j.com/beginner/BR_MPD_05-040.HTM

ラッセル『私の哲学の発展』第5章 「一元論にそむいて多元論へ」 n,3

<皆様:重要な部分ではなくわかりにくいところは、読み飛ばしてください。>

(続き)さて内面的関係の公理の意味とそれに対する賛否の理由(根拠)についてもっと入念に(closely)考察してみよう。まず、全ての関係がその諸項の本性(性質)によってまたは諸項が構成する全体の本性(性質)によって実際に(本当に)構成されると考えるか、あるいは、全ての関係は単にそれらの諸項の本性(性質)の中に(ひとつの)基礎を持っているだけであると考えるか、のいずれで考えるかに従って、(内面的関係説には)二つの意味がありうる(が可能である)。(しかし)観念論者たちがこれらの二つの意味を区別しているとは私には認められない(I do not observed that idealists distinguish ~:区別しているのを見た(観察した/気づいた)ことがない)。実際、一般的にいって(大雑把に言って)、彼ら(内面的関係説の立場の哲学者たち)は,(一つの)命題とその命題の帰結とを同一視する傾向があり、そうしてプラグマティズム(実用主義)の顕著な信条の一つを具現化している。けれども、内(面的関係説における)二つの意味を区別することは、--それは、この後で見るように、関係というものは(そもそも)全く存在しないという見解に導くので-- 2つの意味を区別しない場合に比べて、重要性がより少ない。(注:とまり、2つの意味を区別しないことは大きな問題を起こすので、より重大でありよく検討する必要がある、ということ。)

Chapter 5: Revolt into Pluralism, n.3

Let us now consider more closely the meaning of the axiom of internal relations and the grounds for and against it. We have, to begin with, two possible meanings, according as it is held that every relation is really constituted by the natures of the terms or of the whole which they compose, or merely that every relation has a ground in these natures. I do not observe that idealists distinguish these two meanings ; indeed, speaking generally, they tend to identify a proposition with its consequences, thus embodying one of the distinctive tenets of pragmatism. The distinction of the two meanings is, however, less important than it would otherwise be, owing to the fact that both meanings lead, as we shall see, to the view that there are no relations at all.

Source: My Philosophical Development, chap. 5:1959.

More info.:https://russell-j.com/beginner/BR_MPD_05-030.HTM

ラッセル『私の哲学の発展』第5章 一元論にそむいて多元論へ」 n.2

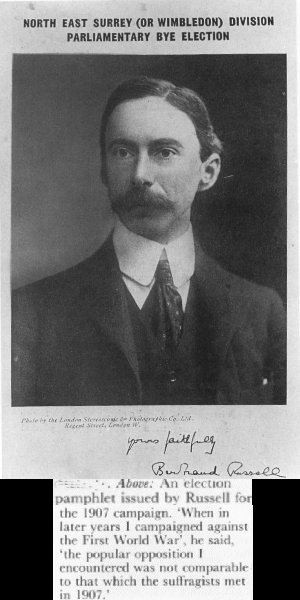

私は1907年(注:添付写真は1907年の、35歳のラッセル=髭を

はやしていた時)に英国哲学会(注:the Aristotelian Society アリストテレスについて研究する学会ではない。因みに、みすず書房版の訳書で野田又夫氏は「アリストテレス学会」と訳出)で私が読み上げた論文 -それはハロルド・ヨアキムの著書『真理の本性』(The Nature of Truth)を扱ったものであった(注:ヨアヒムとの表記あり)ー の一部をここに引用することによって、この問題の重要性をおそらく最もよく例示することができると思う。 我々が今まで考察してきた学説は全て一つの論理説(論理学上の学説)から演繹可能であり、その中心的な学説は次のように言いあらわしてよいだろう。(訳注:以下は最後まで、ラッセルの考えではなく、ラッセルが攻撃しようとする一元論的観点の説明であることに注意): (即ち)「あらゆる関係は、関係づけられた諸項の本性によって基礎づけられている。」 これを内面的関係の公理と呼ぶことにしよう。この公理からただちに、実在あるいは真理の全体はヨアキム氏の言う意味で「有意義な全体( a significant whole)」でなければならない、ということが帰結する(It follows ~ that)。というのは、個々の部分(各部分)は、他の部分の全て及び全体に対して、それのもつ関係を明示する(exhibits 開陳する)ところの性質持っているからである。従って、どれか一つの部分の本性(性質)が完全に知られているならば、全体及び他のすべての部分との本性(性質)もまたそれに完全に知られるであろう(ということになる)。逆に,全体の本性(性質)が完全に知られているならば、全体の各部分に対する関係、従ってまた、各部分が他の個々の部分に対してもつ関係、従ってまた、各部分の本性(性質)も、それに含まれていなければならない(知られていなければならない)。実在または真理がヨアキム氏のいう意味での有意義な全体であるならば、内面的関係の公理が真でなければならないということも、明白である。こうして上記の公理は、真理についての一元論的理論と等値である。 さらにまた、我々が一つの「もの」(a thing)とその「本性」(性質)とを区別すべきでないと仮定するならば、上記の公理から、いかなるものも全体への関係なしには十分に真実なやり方で考察することはできない、ということになる(という結論が出てくる)。なぜなら、「AはBに関係している」ということを我々が考える場合、そのAとBはまた、他の全てのものに関係しているのであり、従ってAとBが何であるかを言うためには、宇宙における他の全てのものに言及する必要があるからである。もし我々Aの本性のうち、それによってAがBに関係づけられる部分のみを考察するならば、我々はBに関係するものとしてのA(A qua related to B)を考察している.と言える。けれどもこれ、Aを考察する、抽象的なかつ部分的にのみ真な方法である。なぜなら、AそのものであるところのAの本性(性質)は、Bに対すると共に他の全てのものに対する関係の基礎を含んでいるからである。こうして,全宇宙を考慮に入れなければ、十分な意味で真な何ごともAについて言うことができない。そしてそうなると、Aについて言われることは、他のいかなるものについて言われることと同じものになるであろう。それは、相異なるものの本性(性質)は、ライプニッツの単子の本性(性質)と同様に、すべて同一の「関係の体系」を表現せざるをえないからである。 (訳注:以上はこれから批判しようとしている「内的関係説」の立場の説明です!。)

Chapter 5: Revolt into Pluralism, n.2

I think perhaps I can best illustrate the importance of this question by quoting part of a paper that I read to the Aristotelian Society in 1907 , which deals with Harold Joachim’s book on The Nature of Truth. The doctrines we have been considering may all be deduced from one central logical doctrine, which may be expressed thus: ‘Every relation is grounded in the natures of the related terms.’ Let us call this the axiom of internal relations. It follows at once from this axiom that the whole of reality or of truth must be a significant whole in Mr Joachim’s sense. For each part will have a nature which exhibits its relations to every other part and to the whole; hence, if the nature of any one part were completely known, the nature of the whole and of every other part would also be completely known; while conversely, if the nature of the whole were completely known, that would involve knowledge of its relations to each part, and therefore of the relations of each part to each other part, and therefore of the nature of each part. It is also evident that, if reality or truth is a significant whole in Mr Joachim’s sense, the axiom of internal relations must be true. Hence the axiom is equivalent to the monistic theory of truth. Further, assuming that we are not to distinguish between a thing and its ‘nature’, it follows from the axiom that nothing can be considered quite truly except in relation to the whole. For if we consider ‘A is related to B’, the A and the B are also related to everything else, and to say what the A and the B are would involve referring to everything else in the universe. When we consider merely that part of A’s nature in virtue of which A is related to B, we are said to be considering A qua related to B; but this is an abstract and only partially true way of considering A, for A’s nature, which is the same thing as A, contains the grounds of its relations to everything else as well as to B. Thus nothing quite true can be said about A short of taking account of the whole universe; and then what is said about A will be the same as what would be said about anything else, since the natures of different things must, like those of Leibniz’s monads, all express the same system of relations.

Source: My Philosophical Development, chap. 5:1959.

More info.:https://russell-j.com/beginner/BR_MPD_05-020.HTM

ラッセル『私の哲学の発展』第5章 「一元論にそむいて多元論へ」 n.1

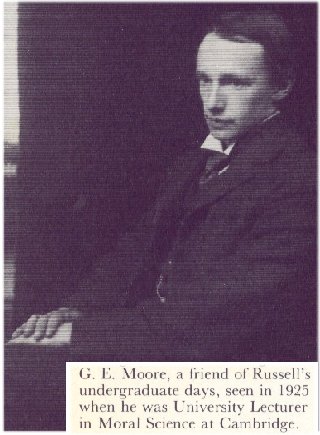

G. E. ムーアと私がカント及びヘーゲルに反抗したのは(反対するようになったのは),1898年の終り頃(注:ラッセル26歳の時)であった。先陣を切ったのはムーアであるが、私も彼の歩みに密接して追従した。新しい哲学の最初に発表したレポート(報告)は、雑誌「マインド」に掲載されたムーアの論文「判断の本性」であったと思う。ムーアも私も今ではこの論文の所説の全てに固守しようとは思わないが、私は -そしてムーアもそうだと思うが- 今でもその論文の否定的な部分には同意したい。即ち、一般的に言って,事実は経験からは独立したものであるという主張である。我々二人は意見が一致してはいたが、新しい哲学のどの点に最も強い関心を抱いているかという点では異なっていた,と思う。ムーアは観念論をしりぞけることに最も関心をもっていたと思うが、私は何よりも一元論をしりぞけることに最も関心を持っていた。けれども,この二つのことは密接に関連しており,それらは、F. H. ブラッドリ(1846-1924、イギリスの観念論哲学者で,主著は『現象と実在(1893年))がヘーゲルの哲学から(精製して)とり出した(ところの),関係についての学説によって繋がっていた(結び付けられていた)。私はそれを「内面的関係説」と呼び、私自身の説を「外面的関係説」と呼んだ。「内面的関係説」というのは.2つの項(terms)の間のあらゆる関係は,第一義的には2つの項がそれぞれに持つ本質的な(固有の)特性であり、そうして(しかも/かつ)究極においてはその2つの項が構成する全体の持つ特性である、という主張(説)である。ある種の関係については、この見方はもっともらしく見える(plausible)。たとえば,愛あるいは憎しみをとってみよう。もしAがBを愛する(愛している)ならば、この関係は、その関係自体を例示しており、Aのある精神状態で成り立っていると言ってもよいだろう。無神論者でさえ、人は神を愛することが可能であることを認めなければならない(認めないわけにはいかない)。そうして、神を愛することは、愛を感ずる者の精神状態(心的状態)であり、厳密に言えば、一つの関係的事実ではない、ということになる(注:対象がどうであれ、おかしな精神状態になり、おかしな対象に愛を感ずることもありうる)。しかし,私が興味をもった関係はもっと抽象的な種類の関係であった。(即ち)たとえば,AとBは事象(出来事)であり、事象Aが事象Bより先に起ったと仮定してみよう。このことが、Aの中に、Bとは独立に、Aをしてある特性 ー-我々はBに言及することによってその特性を不正確に言い表わす-- を持たせなければならない(必然的に持たせる)何らかのものがあるということを意味する,とは私は考えない。ライプニッツは(これについて)極端な例をあげている。(即ち)彼曰く:ヨーロッパに住んでいるある男がインドに一人の妻を持っていて、その妻が夫の知らないうちに死ぬとしたならば、その男は妻の死の瞬間に(妻が死ぬやいなや)本質的な変化(intrinsic change)を蒙むることになる、と。これが 私が(当時)戦っていた説(学説)である。私はこういう内面的関係説が、特に「非対称的関係」(asymmetrical)--もしたとえAがBに対しては成り立つとしても、BはAに対しては成り立たない,ような関係(if = even if)-- の場合にはあてはまらないということを発見した。(その非対称的関係の例として)「先立つ(earlier)」という関係をとりあげてみよう。AがBに先立つならば、BはAに先立つことはない。この時、AのBに対する関係を、(内面的関係説に従って)AとBについての(修飾する)形容詞によって言い表わそうとするならば、我々は日付によってそれを試みなければならない(試みるよりほかない)であろう。即ち、Aの日付はAの特性であり、Bの日付はBの特性である、と我々は言ってよいかも知れない。しかしそれではあなたの助けにならない(何にもならない)。なぜなら、我々はさらに続けて、Aの日付がBの日付「より先」であると言わならず、そうして「より先」という関係から依然として脱出することができないからである。もしこの関係をAとBとから成る全体の特性(注:一元論的観点)と見ようと企てるならば、我々はもっとひどい困難に落ちこむことになる。なぜなら、そういう全体の中では、AとBとは順序をもたず、従って「AがBに先立つ」と「BがAに先立つ」とを区別することができないからである。非対称的関係は、数学の大部分の部門において欠くべからざるものであるので、この説(内面的関係説)は重大であった(のである)。(注:内面的関係説は捨てなければならない,ということ)

Chapter 5: Revolt into Pluralism, n.1

It was towards the end of 1898 that Moore and I rebelled against both Kant and Hegel. Moore led the way, but I followed closely in his footsteps. I think that the first published account of the new philosophy was Moore’s article in Mind on ‘The Nature of Judgement’. Although neither he nor I would now adhere to all the doctrines in this article, I, and I think he, would still agree with its negative part — i.e. with the doctrine that fact is in general independent of experience. Although we were in agreement, I think that we differed as to what most interested us in our new philosophy. I think that Moore was most concerned with the rejection of idealism, while I was most interested in the rejection of monism. The two were, however, closely connected. They were connected through the doctrine as to relations, which Bradley had distilled out of the philosophy of Hegel. I called this ‘the doctrine of internal relations’, and I called my view ‘the doctrine of external relations’. The doctrine of internal relations held that every relation between two terms expresses, primarily, intrinsic properties of the two terms and, in ultimate analysis, a property of the whole which the two compose. With some relations this view is plausible. Take, for example, love or hate. If A loves B, this relation exemplifies itself and may be said to consist in certain states of mind of A. Even an atheist must admit that a man can love God. It follows that love of God is a state of the man who feels it, and not properly a relational fact. But the relations that interested me were of a more abstract sort. Suppose that A and B are events, and A is earlier than B. I do not think that this implies anything in A in virtue of which, independently of B, it must have a character which we inaccurately express by mentioning B. Leibniz gives an extreme example. He says that, if a man living in Europe has a wife in India and the wife dies without his knowing it, the man undergoes an intrinsic change at the moment of her death. This is the kind of doctrine that I was combating. I found the doctrine of internal relations particularly inapplicable in the case of ‘asymmetrical’ relations — i.e. relations which, if they hold between A and B, do not hold between B and A. Let us take again the relation earlier. If A is earlier than B, then B is not earlier than A. If you try to express the relation of A to B by means of adjectives of A and B, you will have to make the attempt by means of dates. You may say that the date of A is a property of A and the date of B is a property of B, but that will not help you because you will have to go on to say that the date of A is earlier than the date of B, so that you will have found no escape from the relation. If you adopt the plan of regarding the relation as a property of the whole composed of A and B, you are in a still worse predicament, for in that whole A and B have no order and therefore you cannot distinguish between ‘A is earlier than B’ and ‘B is earlier than A’. As asymmetrical relations are essential in most parts of mathematics, this doctrine was important.

Source: My Philosophical Development, chap. 5:1959.

More info.:https://russell-j.com/beginner/BR_MPD_05-010.HTM

ラッセル『私の哲学の発展』第4章 観念論への脇道 n,9

1896年(注:ラッセル24歳)から1898年にわたって物理学の哲学について私が書いたものを今読みかえしてみると、(これらの論文は)全く無意味なものであると私には思われる。また,どうしてこれらの論文が無意味でないと(当時の)自分が考えることができたのか、想像することが困難であると思う。(しかし)幸いなことに、この研究のどれかがもう発表(公表)してもよいと思う段階に達しないうちに、私は自分の哲学全体を変え、この2年間にやった全てのことを忘れ始めていた。けれども、私が当時書きつけたノート(覚書)には歴史的興味があるかも知れず、また、それらは(現在の)私には見当違いのものであると思われるけれども、ヘーゲルの著作以上に見当違いのものだとは私は考えない。それでこの2年間に書いたノートの中からよくその特徴を表している数節をあげると以下のとおりである。(訳注:本書にはこの後8つのエッセイが収録されていますが、他の7つにエッセイは省略します。)

「科学の弁証法の構想(1898年1月1日)」

空間と時間とを最初から含めておくことによって、純粋論理の弁証法よりももっと密接な関係を「現象」(Appearance 大文字であることに注意)に対して持つところの弁証法を、また、単なるカテゴリー(範疇)の図式化/体系化以上のものによって,そこから多分異なった(別の)弁証法を,獲得できると思われる(訳注:論理学は通常、時間や空間は関係ない,またそういったものを捨象しないといけない、と考えられている)。というのは,カテゴリー(範噂)と感覚との間には化学的結合ともいってよいようなものがあって、純粋なカテゴリー(範噂)を後から図式化/体系化するだけでは得られないような新たな観念を生むかも知れないからである。この弁証法において(は)、量(というもの)は直接的な所与(データ)そのものにのみ適用可能な概念であるという(前に得られた)結果から、しかもその適用によって直接的な所与(データ)を媒介されたものにする概念であるという結果から、私は始めるべきであろう。従って、量から弁証法的に派生する全てのものは、論理的な範噂(カテゴリー) -それらの論理的範疇はいずれも接着力としての(as stick)直接的所与(データ)そのものにはまったく適用されない- とは根本的に(materially)異なるものであろう。この見解は,数学の成功を支持するとともに、数学の成功を説明するものである。この見解に従えば、連続体とか充実体(pulenum プレナム:物質が充満した空間 )とかいうような観念において、論理学によっては求めても得られない直接性が、保持されるということが可能(=保持されうる)と思われる。このようにして、我々は、まず「実在」を構成し,次に「実在」と「現象」とのどうにもならない二元性に直面させられるというやり方ではなく、まず「現象」から出発してそれを「実在」に変える方法を見つけ出すことが可能となるであろう。 しかし、そのような弁証法においては、最後の段階を除いた全ての段階において、無矛盾性(self-consistency 首尾一貫性)をあまりも厳しく要求することは避けなければならない,ということは守られるべきである(to be observed that 順守されるべき)。感覚的要素が常に存在するはずであるから(is to be present 現前する運命にある)、我々の概念が矛盾をふくむ場合でも、その全ての矛盾を我々の概念を非難するものと見なすことはできない。(即ち)矛盾のあるものは、感覚的要素から不可避的に生ずるものと見なさなければならない。それゆえ,そのような弁証法を構成するに先立って、避けうる矛盾と不可避的矛盾とを区別するための原理が発見されなければならない。私の考えでは、唯一の不可避の矛盾(と)は,量に属する矛盾である。即ち、「二つの物は、概念的にはあらゆる点において同一でありながら、異なったものでありうる」ということと、それにもかかわらず「そういう相違(注:量における相違)はやはりひとつの概念でありうる」ということとの間の矛盾である(量に関する矛盾)。この矛盾の必然性は、相違が感覚において与えられうるという事実に由来していると思われる。

Chapter 4: Excursion into Idealism, n.9

On re-reading what I wrote about the philosophy of physics in the years 1896 to 1898, it seems to me complete nonsense, and I find it hard to imagine how I can ever have thought otherwise. Fortunately, before any of this work had reached a stage where I thought it fit for publication, I changed my whole philosophy and proceeded to forget all that I had done during those two years. The notes I made at that time have, however, a possible historical interest, and, although they now seem to me to be misguided, I do not think that they are any more so than the writings of Hegel. Some of the more salient passages from the notes that I made in those years follow. On the Idea of a Dialectic of the Sciences (January 1, 1898) It seems possible, by including space and time from the beginning, to obtain a dialectic having a closer relation to Appearance than that of pure Logic, and perhaps differing therefrom by more than the mere schematization of categories. For there may be what we might call a chemical union between categories and sense, leading to new ideas not obtainable by mere subsequent schematization of pure categories. In this dialectic, I should start from the result that quantity is a conception applicable only to immediate data as such, and yet rendering them mediate by its application. Everything, therefore, to be derived dialectically from quantity would differ materially from the logical categories, none of which applies to immediate data as stick. The success of mathematics both sustains and is explained by the present view. It seems possible that, in such ideas as the continuum and the plenum, the immediacy vainly sought by logic is retained. We might thus find a method of turning Appearance into Reality, instead of first constructing Reality and then being confronted by a hopeless dualism. But it is to be observed that, in such a dialectic, one must avoid, at all stages short of the last, too rigid a demand for self-consistency. Since a sensuous element is to be always present, we cannot regard every contradiction as condemning our conceptions ; some must be regarded as inevitably resulting from the sensuous element. Before such a dialectic can be constructed, therefore, a principle must be discovered by which to distinguish avoidable from unavoidable contradictions. I believe the only unavoidable contradiction will be that belonging to quantity, namely that two things may differ though in all points conceptually identical, and that the difference may be a conception. This contradiction appears to derive its necessity from the fact that differences may be given in sense.

Source: My Philosophical Development, chap. 4,1959.

More info.:https://russell-j.com/beginner/BR_MPD_04-090.HTM