(日常言語学派の哲学の不真面目さを)寓話によって例証してみよう。精神哲学(注:心理学の基礎づけを行う哲学)の教授を,ある朝,寝室係小使い(注:bedmaker : ケンブリッジ大学及びオックスフォード大学の教員宿舎のベッドメイキングをする担当者のこと)が部屋に立ち寄ると,彼(教授)は危険な狂乱状態になり,警察によって救急車で病院に運ばれなければならなかった。「日常の用法(日常用法)」の信奉者である同僚(教授)が,その可哀想な哲学者担当の医者にその教授(患者)に起こったことについて尋ねているのを,私は聞いた(私に聞こえた)。教授は一時的な精神不安定の発作を起こしたが,一時間後におさまった,とその医者は応えた。「日常の用法」の信奉者は,医者の言葉に異議を唱えるどころか,他の質問者に対し,医者が言ったことをそのまま繰り返した。

(日常言語学派の哲学の不真面目さを)寓話によって例証してみよう。精神哲学(注:心理学の基礎づけを行う哲学)の教授を,ある朝,寝室係小使い(注:bedmaker : ケンブリッジ大学及びオックスフォード大学の教員宿舎のベッドメイキングをする担当者のこと)が部屋に立ち寄ると,彼(教授)は危険な狂乱状態になり,警察によって救急車で病院に運ばれなければならなかった。「日常の用法(日常用法)」の信奉者である同僚(教授)が,その可哀想な哲学者担当の医者にその教授(患者)に起こったことについて尋ねているのを,私は聞いた(私に聞こえた)。教授は一時的な精神不安定の発作を起こしたが,一時間後におさまった,とその医者は応えた。「日常の用法」の信奉者は,医者の言葉に異議を唱えるどころか,他の質問者に対し,医者が言ったことをそのまま繰り返した。

だが,その教授の階段室(注:オックスフォードとケンブリッジ大学で使われる言葉で,階段とそれを使う部屋の総称/右の写真の階段の上の部屋)に住んでいる私は,寝室係小使いと警官との間の次のような会話(対話)をふと耳にした(がもれ聞こえた)。

だが,その教授の階段室(注:オックスフォードとケンブリッジ大学で使われる言葉で,階段とそれを使う部屋の総称/右の写真の階段の上の部屋)に住んでいる私は,寝室係小使いと警官との間の次のような会話(対話)をふと耳にした(がもれ聞こえた)。

警官 「ちょっと,あなたに一言お聞きしたい」(yer = you)

寝室係小使い 「”一言”って,どういう意味ですか?(どういう意味で使われていますか?) 私は何もしていません(よ)。」(ain’t = have not)

警官 「ええ,その通りです。あなたは何かすべきでした。あなたはあの気の毒な紳士が精神病だとわかりましたか?」(pore = poor?)

寝室係小使い 「それはわかりました。一時間の間,絶え間ないひどい状態が続きました。しかし,それらが精神的なものであるときには,それらについて理解することはできません。」(understood ではなく undersand となっていることに注意)

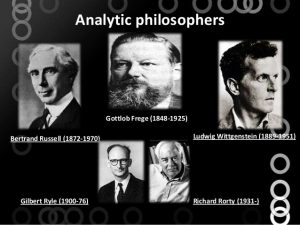

この短い会話で,「word(語)」,「mean(意味する)」,「mental(精神的な/精神病の)」及び「chronic(絶え間ない/持続的な)」は,すべて日常用法に従って使われているが,それらの言葉は,雑誌「マインド」(英国の著名な哲学雑誌 Mind のこと)」の各頁においては,日常用法は自分たちの信ずるものだというふりをする人たちによって,その使用法(日常用法)に合わせて使われていない。事実,彼らが信じているものは,大量観察,統計学,中位数,標準偏差や,その他の装置(用具)によって決められる日常用法ではない。彼らが信じているものは,彼らと同程度の教養を持つ,それ以上でも以下でもない教養を持つ,人々の用法である。それ以下は無学(無教育)であり,それ以上は街学的(ペダンティック/学者ぶった行為)であると,そのように我々は理解するようにさせられるのである。

この短い会話で,「word(語)」,「mean(意味する)」,「mental(精神的な/精神病の)」及び「chronic(絶え間ない/持続的な)」は,すべて日常用法に従って使われているが,それらの言葉は,雑誌「マインド」(英国の著名な哲学雑誌 Mind のこと)」の各頁においては,日常用法は自分たちの信ずるものだというふりをする人たちによって,その使用法(日常用法)に合わせて使われていない。事実,彼らが信じているものは,大量観察,統計学,中位数,標準偏差や,その他の装置(用具)によって決められる日常用法ではない。彼らが信じているものは,彼らと同程度の教養を持つ,それ以上でも以下でもない教養を持つ,人々の用法である。それ以下は無学(無教育)であり,それ以上は街学的(ペダンティック/学者ぶった行為)であると,そのように我々は理解するようにさせられるのである。

(1) Insincerity

I will illustrate this by a fable. The Professor of Mental Philosophy, when called by his bedmaker one morning, developed a dangerous frenzy, and had to be taken away by the police in an ambulance. I heard a colleague, a believer in “common usage,” asking the poor philosopher’s doctor about the occurrence. The doctor replied that the professor had had an attack of temporary psychotic instability, which had subsided after an hour. The believer in “common usage,” so far from objecting to the doctor’s language, repeated it to other inquirers. But it happened that I, who live on the professor’s staircase, overheard the following dialogue between the bedmaker and the policeman:

Policeman. ‘Ere, I want a word with yer.

Bedmaker. What do you mean “A word”? I ain’t done nothing.

Policeman. Ah, that’s just it. Yer ought to ‘ave done something. Couldn’t yer see the pore gentleman was mental?

Bedmaker. That I could. For an ‘ole hour ‘e went on something chronic. But when they’re mental you can’t make them understand.

In this little dialogue, “word,” “mean,” “mental,” and “chronic” are all used in accordance with common usage. They are not so used in the pages of “Mind” by those who pretend that common usage is what they believe in. What in fact they believe in is not common usage, as determined by mass observation, statistics, medians, standard deviations, and the rest of the apparatus. What they believe in is the usage of persons who have their amount of education, neither more nor less. Less is illiteracy, more is pedantry so we are given to understand.

出典: The cult of “common usage” (1953).

詳細情報:http://russell-j.com/beginner/1002_CoCU-020.HTM

<寸言>

ラッセルが揶揄する「彼ら(日常言語学派の人たち)が信じているものは,彼らと同程度の教養を持つ,それ以上でも以下でもない教養を持つ,人々の用法である。それ以下は無学(無教育)であり,それ以上は街学的(ペダンティック/学者ぶった行為)である」という言葉は、皮肉がきいている。彼らにとって、自分がよく知らないこと(たとえば自然科学の最新の知識や論理学など)は「ペダンティック」であり、自分たちがよく知っていることを知らない一般人は「無教養」と映るのである。