ヴィクトリア朝的な虚偽と偽善に対するショーの攻撃は愉快であると同時に慈愛深いものであり,これに対して,疑いもなく,英国人は彼に感謝の念をいだかなければならない。虚栄心を隠そうとする努力はヴィクトリア朝的虚偽の一部である。私が若かった頃,我々は自分自身を隣人よりも善い人間だとは考えていないふりをした(へりくだった)。ショーは,こういった努力は骨が折れるものだと気づき,彼が初めて突然世間から脚光を浴びた時(突然世に姿を現した時)には既にそのような努力は諦めていた。ショーは異常にうぬぼれが強いのではなく,ただ率直さが異常なだけだと言うのが,賢い人たちの間で慣例であった。私は後になってこれ(率直さが異常なだけという発言)は間違いであると考えるようになった。私の居合せた二つの出来事がこのことを確信させた。

ヴィクトリア朝的な虚偽と偽善に対するショーの攻撃は愉快であると同時に慈愛深いものであり,これに対して,疑いもなく,英国人は彼に感謝の念をいだかなければならない。虚栄心を隠そうとする努力はヴィクトリア朝的虚偽の一部である。私が若かった頃,我々は自分自身を隣人よりも善い人間だとは考えていないふりをした(へりくだった)。ショーは,こういった努力は骨が折れるものだと気づき,彼が初めて突然世間から脚光を浴びた時(突然世に姿を現した時)には既にそのような努力は諦めていた。ショーは異常にうぬぼれが強いのではなく,ただ率直さが異常なだけだと言うのが,賢い人たちの間で慣例であった。私は後になってこれ(率直さが異常なだけという発言)は間違いであると考えるようになった。私の居合せた二つの出来事がこのことを確信させた。

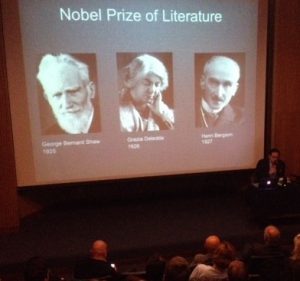

第一(の出来事)は,ロンドンで開かれたベルグソンのための昼食会であり,そこへ,ショーよりもベルグソンに対してもっと批判的な多くの専門哲学者とともに,ショーはベルグソン賛美者(崇拝者)として招待されていた。ショーは『メトシェラ』(注 Methuselah メトセラ:旧約聖書の『創世記』に登場する,969歳で亡くなったとされる伝説的な人物)への序文のスタイルでベルグソン哲学を展開し始めた。このショー版(の説明)ではベルグソン哲学はほとんど専門家に勧めるべきものではなかったので,ベルグソンは,「いやあ,違います。まったく違います(Ah, no-o! it is not qvite zat!)」とおだやかに口をはさんだ。しかし,ショーはまったく動ぜず,「いや,君,私はあなたの哲学をあなた(自身)よりもよく理解しているんだよ」と答えた。ベルグソンはこぶしを握りしめ,ほとんど怒りを爆発するところであった。しかし,ベルグソンは非常な努力をして自分を抑えたので,ショーの解説的モノローグ(長談義/独白)はそのまま続いた(のである)。

Shaw’s attack on Victorian humbug and hypocrisy was as beneficent as it was delightful, and for this the English undoubtedly owe him a debt of gratitude. It was a part of Victorian humbug to endeavor to conceal vanity. When I was young, we all made a show of thinking no better of ourselves than of our neighbors. Shaw found this effort wearisome, and had already given it up when he first burst upon the world. It used to be the custom among clever people to say that Shaw was not unusually vain, but only unusually candid. I came to think later on that this was a mistake. Two incidents at which I was present convinced me of this. The first was a luncheon in London in honor of Bergson, to which Shaw had been invited as an admirer, along with a number of professional philosophers whose attitude to Bergson was more critical. Shaw set to work to expound Bergson’s philosophy in the style of the preface to Methuselah. In this version, the philosophy was hardly one to recommend itself to professionals, and Bergson mildly interjected, “Ah, no-o! it is not qvite zat!” But Shaw was quite unabashed, and replied, “Oh, my dear fellow, I understand your philosophy much better than you do.” Bergson clenched his fists and nearly exploded with rage; but, with a great effort, he controlled himself, and Shaw’s expository monologue continued.

出典: Bernard Shaw, 1953.

詳細情報:https://russell-j.com/beginner/1036_GBS-040.HTM

<寸言>

ベルグソンが怒るのも無理はない。

攻撃する時は強いが攻撃をされると弱い人間(政治家など)はいっぱいいるが,ショーは攻撃されても気にならなかったようである。「確信犯」であるが、へたをすれば「狂信」にもなりかねない。