本書(ラッセル『ベトナムの戦争犯罪』)は,1966年秋に印刷に回された。ちょうど,本書の中で述べている国際戦争犯罪法廷(注:ラッセル法廷)を準備していた時である。かつてニュールンベルグ戦争犯罪裁判において,その首席検事をつとめていた米国最高裁判所のジャクソン判事は,以下のように,宣告した。

本書(ラッセル『ベトナムの戦争犯罪』)は,1966年秋に印刷に回された。ちょうど,本書の中で述べている国際戦争犯罪法廷(注:ラッセル法廷)を準備していた時である。かつてニュールンベルグ戦争犯罪裁判において,その首席検事をつとめていた米国最高裁判所のジャクソン判事は,以下のように,宣告した。

「ある特定の行為や条約違反が犯罪であるとするならば,それをアメリカ合衆国が行おうと,ドイツが行おうと,等しく犯罪です。我々に対して起こされたくない,他者に対する犯罪行為(だけ)について規則を定めるつもりはありません。」

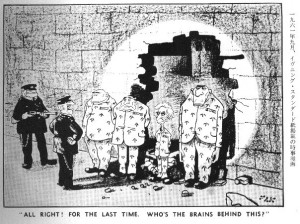

けれども,ニュールンベルグ裁判の性質と,ジャクソン判事の役割には,倫理上矛盾する要素(相反する価値)が深く根をおろしていた。ニュールンベルグ裁判は,勝者が敗者を裁くという裁判であった。ニュールンベルグ裁判は,(理想からではなく)現実政策の立場から連合した列強国が行ったものであり,しかも,不可抗力についての法律尊重主義を通して(注:あくまでも法律を尊重すべきであり,権力に抵抗できなかったという言い訳は成り立たないという主張?),人間性を求める声,即ち,ナチスの恐怖という,非良心的な犯罪行為に抗議する叫び声が,徐々に増していった。

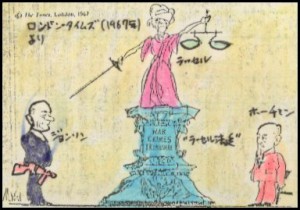

私は,国際戦争犯罪法廷を1967年に開廷するよう要請した。それは,またもや,重大な犯罪が行なわれたからである。これは特に銘記されなければならないが,この法廷は,いかなる国家権力も率いていない。戦勝軍に支えられてもいない。倫理的権威以外の者は主張しない。

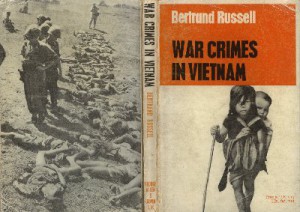

1つの巨大な工業国が,長年に渡って,1つの小さな(国民の大部分が小作人である)農業国を攻撃してきたのである。ヴェトナムの革命も,ヴェトナムの歴史的な発展の一部であり,その発展を通して,搾取され,飢えた民衆が,人間としての生活のために最低限必要なものの要求を確立しようとしているのである。アメリカ合衆国は,ヴェトナム国民のこの生きるための闘いを,残忍な力で圧倒してしまおうと決意していることを自ら示してきた。アメリカ当局の発表によると,週平均650回の出撃が行われ,300万ポンドの爆弾が毎日北ヴェトナムに投下されており,第2次世界大戦と朝鮮戦争の間に使われた総トン数をはるかに上まわる爆弾が投入された,という事実を我々は知っている。さらにそれに加えて,米軍は,化学兵器,毒ガス兵器,ナパーム弾,燐爆弾,レイジー・ドッグという破砕兵器,生物兵器(注:細菌兵器など)といったような実験兵器を使ってきたのである。

このような事実は,西欧において,映画,テレビ,それからほとんど毎日のように新聞紙上にあらわれているのに,それでも気がつかなかったという人間がいるだろうか。我々の間で,それらの写真を見なかったり,それらの統計を読まなかったりしたものがいるであろうか。民族自決と社会改造のための,この信じがたいヴェトナム人の闘いの性格が,羊飼いダビテがペリシテの巨人ゴリアテを殺したあの闘いの性格と同じであることを,誰が否定することができようか。

このような事実は,西欧において,映画,テレビ,それからほとんど毎日のように新聞紙上にあらわれているのに,それでも気がつかなかったという人間がいるだろうか。我々の間で,それらの写真を見なかったり,それらの統計を読まなかったりしたものがいるであろうか。民族自決と社会改造のための,この信じがたいヴェトナム人の闘いの性格が,羊飼いダビテがペリシテの巨人ゴリアテを殺したあの闘いの性格と同じであることを,誰が否定することができようか。

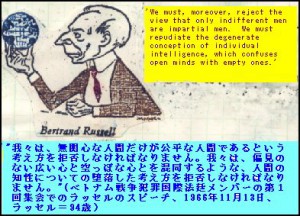

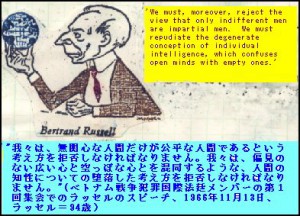

このような自覚こそが,私が戦争犯罪法廷を招請した正しい背景となっているのである。私は,この法廷の構成メンバーとして招聘されている人々が,この戦争について,何の意見も持っていないなどとは思わない。それどころか逆に,これらの人々は,まさに,恐ろしい犯罪行為が行なわれてきたことを確信しているために,ヴェトナムにおけるアメリカの行動を徹底的にまた決定的に評価するために,良心の「法廷」の一員になることを自分の道義的責務であると感じているのである。私は,偏見がないということと無知であるということとを取り違えた(混同した)ことはない。また,正しくあるためには,信念をもってはならないなどというふうに信じたこともない。この「戦争犯罪法廷」の権威と,公正であるとの評価は,まさに,法廷を構成している構成員の性格と,その審理手続きの正しさから出ているのである。

This book went to press in the autumn of 1966, as I was preparing the International War Crimes Tribunal mentioned in it. At the Nuremberg War Crimes Trials, Chief Prosecutor Justice Jackson of the United States Supreme Court declared:

‘If certain acts and violations of treaties are crimes, they are crimes whether the United States does them or whether Germany does them. We are not prepared to lay down a rule of criminal conduct against others which we would not be willing to have invoked against us.’

There was, however, a moral ambivalence rooted in the nature of the Nuremberg trials and in the role of Justice Jackson. Nuremberg was a trial conducted by the victorious party over the defeated. Nuremberg was carried by a real-politik alliance of powers and yet, through the legalisms of force majeure, crept the voice of humanity, a voice crying out against the unconscionable criminality of the Nazi terror.

I have called for an International War Crimes Tribunal to be held in 1967 because, once again, crimes of great magnitude have been taking place. Our tribunal, it must be noted, commands no State power. It rests on no victorious army. It claims no other than a moral authority.

Over a period of years, an industrial colossus has attacked a small peasant nation. The Vietnamese revolution is part of an historical development through which exploited and hungry peoples are establishing their claim to the basic necessities of human life. The United States has shown itself determined to overwhelm with brute force this struggle for life. We have, on American authority, the fact that three million pounds of bombs have been falling daily on North Vietnam, involving an average of 650 sorties per week and tonnages in excess of those used during World War II and the Korean war. Beyond this, the armies of the United States have been using experimental weapons such as chemicals, gas, napalm, phosphorous, ‘lazy dog’ fragmentation weapons and bacteriological devices.

Who, in the West, is unaware of these facts, as they have been presented on film, on television and almost daily in our newspapers? Who among us has not seen the photographs, or read the statistics? Who among us can deny the David-and-Goliath character of this incredible Vietnamese struggle for national autonomy and social transformation?

It is this awareness which provides the proper background to my call for a War Crimes Tribunal. I do not maintain that those who have been invited to serve as members of the Tribunal are without opinions about the war. On the contrary, it is precisely because of their passionate conviction that terrible crimes have been occurring that they feel the moral obligation to form themselves into a Tribunal of conscience, for the purpose of assessing exhaustively and definitively the actions of the United States in Vietnam. I have not confused an open mind with an empty one. I have not believed that to be just one must be without conviction. The authority of the Tribunal and its reputation for fairness follows from the character of its membership and the correctness of its procedures.

出典: War Crimes in Vietnam, 1967,Postscript.

詳細情報:http://russell-j.com/cool/61T-POST01.HTM

[寸言]

勝者が敗者を裁くことの限界。

「偏見がない」ということと「無知である」ということとの取り違え。

戦争がもたらす惨禍の予想で,私は,恐怖でいっぱいになった。しかし,私をより恐怖で満たしたのは,戦争による大虐殺の予想は,英国民のほぼ90パーセントにとって,快いものであるという事実であった。(*注参照)

戦争がもたらす惨禍の予想で,私は,恐怖でいっぱいになった。しかし,私をより恐怖で満たしたのは,戦争による大虐殺の予想は,英国民のほぼ90パーセントにとって,快いものであるという事実であった。(*注参照)