彼(ウィトゲンシュタイン)はオーストリア人であり,また彼の父親は大富豪であった。彼は,技術者になろうと考えていて,その目的ために,マンチェスター(大学)に行っていた(で勉強していた)。数学(の本)の読書を通して,彼は数学の原理に興味を持つようになった。そこでマンチェスター大学で,数学の原理について研究している者はいないか尋ねた。誰かが私の名前に言及した。それで彼はトリニティ・コレッジに住居を定めた。

彼(ウィトゲンシュタイン)はオーストリア人であり,また彼の父親は大富豪であった。彼は,技術者になろうと考えていて,その目的ために,マンチェスター(大学)に行っていた(で勉強していた)。数学(の本)の読書を通して,彼は数学の原理に興味を持つようになった。そこでマンチェスター大学で,数学の原理について研究している者はいないか尋ねた。誰かが私の名前に言及した。それで彼はトリニティ・コレッジに住居を定めた。

彼は,情熱的で,深遠であり,強烈で,抜きん出ており,おそらく,私が今まで知りえた人間のなかで,伝統的に思い描かれてきた天才の最も完璧な実例であったであろう。彼には一種の’純粋さ‘があり,それと匹敵するものは,G.E.ムーア以外に知らない。私は,一度彼をアリストテレス協会(注:アリストテレスの研究団体ではなく、アリストテレルの名前を冠した「哲学の体系的研究のためのアリストテレス協会」のこと)の会合に連れていった時のことを記憶している。その会合には,多くの愚劣な連中が出席していたが,私は彼らに対し丁重な応待をした。私たちがその場を離れた後,彼は激怒し,彼らがいかに愚かであるか,彼らに言ってやらなかったのは道徳的堕落だと,私に怒鳴り散らした。

彼の人生は波乱にとんでおり,困難なものであった。また彼の精神力(personal force)は,並はずれていた。彼はミルクと野菜だけで生活していた。ミセス・バトリック・キャンプベル(注:Mrs. Patrick Campbell, 1865-1940:英国の著名な舞台女優)がバーナード・ショーについて「彼がビーフステーキを食べてくれたらどれだけ救われることか!」と感じたように,私はウィトゲンシュタインに対し,同様の感情を抱いた。(注:肉を主食とする人から見れば,ベジタリアン(菜食主義者)は食べたい肉を無理やりたべないようにしているため,欲求不満がたまって残酷になる,といった思いか。)

彼は,毎晩のように深夜午前零時(at midnight)に,私に会いにやってきて,興奮しているが何も言わず,野獣のように,3時間,部屋の中を行ったり来たりした。ある時私は彼にこう尋ねた。「あなたは,論理学について考えているのか,それとも自分自身の罪について考えているのか?」「両方です」と彼は応え,彼はなおも行ったり来たりし続けた。私は彼にもう就寝する時間だと言いたくなかった。というのは,私のそばを離れると,彼は自殺するかもしれないと,多分私にも彼にも,思われたからである。トリニティ・コレッジに来てからの最初の学期の終わりに,彼は私のところにやって来てこう言った。「あなたは,私のことをまったくの’馬鹿’だと思いますか?」 私は言った。「どうしてあなたはそのようなことを知りたがるのですか?」 彼は答えた。「もしそうだとしたら私は飛行士になります。もしそうでなかったら哲学者になります。」 そこで私は彼にこう言った。「いや,あなたがまったくの馬鹿かどうか私にはわかりません。しかし,もしあなたが休暇中に,何でもいいですから,あなたが興味を持つ哲学上の問題について論文を書いてくれたら,それを読み,あなたが馬鹿かどうかをあなたに言いましょう。」 彼はその通りにした。そしてその論文を次の学期の初めに私のところにもって来た。私はその最初の一文を読むや否や彼が’天才’であることを確信するにいたった。そして,彼はどんなことがあっても飛行士になるべきではないと納得させた。

彼は,毎晩のように深夜午前零時(at midnight)に,私に会いにやってきて,興奮しているが何も言わず,野獣のように,3時間,部屋の中を行ったり来たりした。ある時私は彼にこう尋ねた。「あなたは,論理学について考えているのか,それとも自分自身の罪について考えているのか?」「両方です」と彼は応え,彼はなおも行ったり来たりし続けた。私は彼にもう就寝する時間だと言いたくなかった。というのは,私のそばを離れると,彼は自殺するかもしれないと,多分私にも彼にも,思われたからである。トリニティ・コレッジに来てからの最初の学期の終わりに,彼は私のところにやって来てこう言った。「あなたは,私のことをまったくの’馬鹿’だと思いますか?」 私は言った。「どうしてあなたはそのようなことを知りたがるのですか?」 彼は答えた。「もしそうだとしたら私は飛行士になります。もしそうでなかったら哲学者になります。」 そこで私は彼にこう言った。「いや,あなたがまったくの馬鹿かどうか私にはわかりません。しかし,もしあなたが休暇中に,何でもいいですから,あなたが興味を持つ哲学上の問題について論文を書いてくれたら,それを読み,あなたが馬鹿かどうかをあなたに言いましょう。」 彼はその通りにした。そしてその論文を次の学期の初めに私のところにもって来た。私はその最初の一文を読むや否や彼が’天才’であることを確信するにいたった。そして,彼はどんなことがあっても飛行士になるべきではないと納得させた。

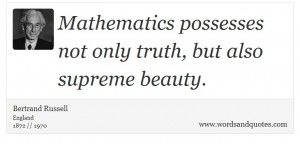

He was an Austrian, and his father was enormously rich. Wittgenstein had intended to become an engineer, and for that purpose had gone to Manchester. Through reading mathematics he became interested in the principles of mathematics, and asked at Manchester who there was who worked at this subject. Somebody mentioned my name, and he took up his residence at Trinity. He was perhaps the most perfect example I have ever known of genius as traditionally conceived, passionate, profound, intense, and dominating. He had a kind of purity which I have never known equalled except by G. E. Moore. I remember taking him once to a meeting of the Aristotelian Society, at which there were various fools whom I treated politely. When we came away he raged and stormed against my moral degradation in not telling these men what fools they were. His life was turbulent and troubled, and his personal force was extraordinary. He lived on milk and vegetables, and I used to feel as Mrs Patrick Campbell did about Shaw: ‘God help us if he should ever eat a beefsteak.’ He used to come to see me every evening at midnight, and pace up and down my room like a wild beast for three hours in agitated silence. Once I said to him: ‘Are you thinking about logic or about your sins? ‘Both’, he replied, and continued his pacing. I did not like to suggest that it was time for bed, as it seemed probable both to him and me that on leaving me he would commit suicide. At the end of his first term at Trinity, he came to me and said: ‘Do you think I am an absolute idiot?’ I said : ‘Why do you want to know?’ He replied : ‘Because if I am I shall become an aeronaut, but if I am not I shall become a philosopher.’ I said to him: ‘My dear fellow, I don’t know whether you are an absolute idiot or not, but if you will write me an essay during the vacation upon any philosophical topic that interests you. I will read it and tell you.’ He did so, and brought it to me at the beginning of the next term. As soon as I read the first sentence, I became persuaded that he was a man of genius, and assured him that he should on no account become an aeronaut.

He was an Austrian, and his father was enormously rich. Wittgenstein had intended to become an engineer, and for that purpose had gone to Manchester. Through reading mathematics he became interested in the principles of mathematics, and asked at Manchester who there was who worked at this subject. Somebody mentioned my name, and he took up his residence at Trinity. He was perhaps the most perfect example I have ever known of genius as traditionally conceived, passionate, profound, intense, and dominating. He had a kind of purity which I have never known equalled except by G. E. Moore. I remember taking him once to a meeting of the Aristotelian Society, at which there were various fools whom I treated politely. When we came away he raged and stormed against my moral degradation in not telling these men what fools they were. His life was turbulent and troubled, and his personal force was extraordinary. He lived on milk and vegetables, and I used to feel as Mrs Patrick Campbell did about Shaw: ‘God help us if he should ever eat a beefsteak.’ He used to come to see me every evening at midnight, and pace up and down my room like a wild beast for three hours in agitated silence. Once I said to him: ‘Are you thinking about logic or about your sins? ‘Both’, he replied, and continued his pacing. I did not like to suggest that it was time for bed, as it seemed probable both to him and me that on leaving me he would commit suicide. At the end of his first term at Trinity, he came to me and said: ‘Do you think I am an absolute idiot?’ I said : ‘Why do you want to know?’ He replied : ‘Because if I am I shall become an aeronaut, but if I am not I shall become a philosopher.’ I said to him: ‘My dear fellow, I don’t know whether you are an absolute idiot or not, but if you will write me an essay during the vacation upon any philosophical topic that interests you. I will read it and tell you.’ He did so, and brought it to me at the beginning of the next term. As soon as I read the first sentence, I became persuaded that he was a man of genius, and assured him that he should on no account become an aeronaut.

出典: The Autobiography of Bertrand Russell, v.2 1968, chap. 2: Russia]

詳細情報:https://russell-j.com/beginner/AB22-070.HTM

[寸言]

ラッセルは,他人におべっかを使わない、独創的な哲学者であるウィトゲンシュタイン(Ludwig Josef Johann Wittgenstein,1889-1951)が好きであり、当初、高く評価していた。

ウィトゲンシュタインは、周知のように彼の前期と後期とでは、哲学のスタイル及び内容が大変異なっている。ラッセルが評価したのは前期のウィトゲンシュタインであり、後期のウィトゲンシュタインは「哲学すること」を放棄してしまっていると思うようになり、しだいに疎遠になっていった。

しかし、哲学的立場が異なるとしても、ラッセルはウィトゲンシュタインを暖かく見守り続けた。これに対し、ウィトゲンシュタインは、ケンブリッジ大学教授となった後は、ラッセルを初め、自分と考え方の違う研究者を周囲から排斥しがちであった。

ラッセルは、1944年に、6年におよぶ米国滞在を経て、英国に帰国したが、ケンブリッジ大学から招聘があり、ケンブリッジ大学に一時的に復帰するが、その反対運動の先頭にたったのは、ウィトゲンシュタインであった。彼は、1951年に62歳で癌のためになくなっている。

父と母は亡くなっていたので,私はよく両親はどんな人たちだったろうかと思いめぐらしたものである。孤独の中私は,一人でしばしば庭を歩きまわり,交互に,鳥の卵を集めたり,どんどん過ぎ去ってゆく時間について瞑想したりした。もし自分自身の思い出(記憶)をもとに判断してよければ,幼少時代の重要で人格を形成する印象(感銘)は,子供らしく何かに夢中になっている最中のほんの一瞬だけ意識にのぼってくるにすぎないし,またそれは決して大人には話さないものである。どんなことでも外部から強いられてするということはない(漫然といろいろなものを観察する)幼少時代は,若い時代のうちでも重要な時期であると私は思う。なぜなら,その時期は,こうした見た目には一瞬であるが,しかし実は(生涯消えることのない)必要不可欠な印象を形成する時間を与えるからである.(写真は9歳の時のラッセル)

父と母は亡くなっていたので,私はよく両親はどんな人たちだったろうかと思いめぐらしたものである。孤独の中私は,一人でしばしば庭を歩きまわり,交互に,鳥の卵を集めたり,どんどん過ぎ去ってゆく時間について瞑想したりした。もし自分自身の思い出(記憶)をもとに判断してよければ,幼少時代の重要で人格を形成する印象(感銘)は,子供らしく何かに夢中になっている最中のほんの一瞬だけ意識にのぼってくるにすぎないし,またそれは決して大人には話さないものである。どんなことでも外部から強いられてするということはない(漫然といろいろなものを観察する)幼少時代は,若い時代のうちでも重要な時期であると私は思う。なぜなら,その時期は,こうした見た目には一瞬であるが,しかし実は(生涯消えることのない)必要不可欠な印象を形成する時間を与えるからである.(写真は9歳の時のラッセル) 幼い子供が,誰からも強制されることなく,何かに夢中になっている時間の貴重さ。

幼い子供が,誰からも強制されることなく,何かに夢中になっている時間の貴重さ。