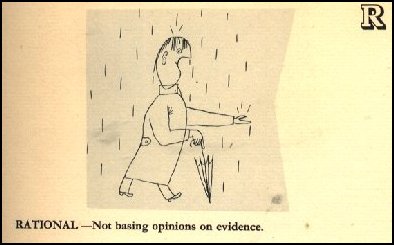

(しかし)ここでひとつの区別をしなければならない。私が一台のテーブルを見る時、私は自分自身に対して(次のように)言うということを意味してはいない。(即ち、)「私は一定の視覚(情報)を持ち、この感覚には外的な原因、-つまり、私がテーブルと呼ぶところもの- がある」と私は信じる(と言おうとしているのではない)。もちろん、こんなことは(実際)起っていない。(実際は)私はその感覚をもったその瞬間に外的対象としてのテーブルの存在を信ずる。感覚は私の信念の原因の不可欠の部分ではあるが、(その感覚は)私が信じていることの部分である必要はないのである(but need be no part of what I am believing.)。けれども、感覚の錯誤(錯覚)の経験により 私は、現在の感覚の影響(効果)として自分が信じていることが時には(時折)誤まっていることを知る(気づく)ことになるかも知れない。感覚の錯誤が時々起こるという理由で、対象自身以外に、事物についての知識の源泉として、感覚を全くしりぞけなければならないと考えるところの全面的かつ見境いのない懐疑論に反対するという点では、私は自分が批評している哲学者達に同意できるだろうと想う。私が新しい哲学(注:オックスフォード学派の哲学)と意見を異にするところは、感覚が何時(いつ)またいかなる点で、我々を誤り導いているということを、科学的理由で、判明する傾向があるか、さらにまた、我々自身の感覚から得られるべき外界の知識に関する全面的な懐疑論を、我々両者(注:オックスフォード学派も含む)が拒否するということの中に、どのような一般的原理が含まれているかを見出す価値があると私は考えているということである(そこがオックスフォード学派と意見を異にする点である)。

このことは、私が先程述べた第二の要点に私をいざなう。物理学や生理学は、我々が外界の何らかの事物について知るとき、それはただその事物から我々自身の神経と脳にいたる因果線によって知られるのだ、ということを明らかにする。つまり、我々は外界の事物を経験された影響の経験されない原因として知るのである。この説(理論)に対しては、未経験でなければならないような種類の原因(の存在)は決して正当に(validly)推論することはできない、という反論がある。 しかしそう主張する者は、 私の意見では、二つの種類の誤謬(誤り)を招いている。一つは、すでに示した誤謬、即ち、「全てのAはBである」という形式の命題を個々のAの経験によってしか知りえないと考える誤謬である。もう一つは、経験されえないものへの推論の可能性を否定することから生ずる,全く破壊的な帰結に気づけないという誤謬「誤り)である。新しい哲学の中に,このようにして生ずる諸問題についての意識を,私は、全く発見することができない。 新しい哲学は、この問題について新たな答を見出しうる可能性はあるが、これまでのところ、全く試みられれていない。実際、何か困難に出あうと、新しい哲学は、三月兎のやったように、「これには飽きた。話題を変えよう!」といって片づけているように見える。(訳注:三月ウサギは、ルイス・キャロル『不思議の国のアリス』に登場する、擬人化された野ウサギのキャラクター。 帽子屋(時々、ラッセルに例えられる)、眠りネズミとともに自宅の前で「狂ったお茶会 Mad Tea Party」を開いており、お茶会に加わったアリスをおかしな言動で翻弄する。) 論理的原子論に関するアームソン氏の議論が、論理的原子論のその後の発展(訳注:アームソン氏が論理的原子論を批判する本を出す前に発表されていたアームソン氏未見の新しい文献のこと)を知らずに行われていることは -今までのところそう見えるが- 残念である、と多分言ってよいであろう。彼の本には、たとえば、固有名についての議論があって、それにはこう結論してある(p.85) 「固有名の理論は、論理的子論に最悪の事態をもたらした主要な原因である(新しい哲学の)言語観の重要な部分であり、大して重要ではないなどと考えられてはならない。」 私の『人間の知識』には、固有名について相当長く、多くの節に渡って論議してある。この本で私が言っていることが、アームソン氏の批評(批判)のいずれかに当てはまるとは私は思わないし、 哲学的分析の理論の放棄であるとは考えない。アームソン氏が好む観点から私があの本で述べていることを批評してもらえれば幸いである。

Chapter 18: Some Replies to Criticism, n.1_12

We must here make a distinction. I do not mean to say that when I see a table I say to myself: I have a certain visual sensation and I believe this sensation to have an external cause, namely what I call a table.’ This, of course, is not what happens. I believe in the table as an external object at the moment when I have the sensation. The sensation is an indispensable part of the cause of my belief, but need be no part of what I am believing. Owing, however, to experience of the illusions of sense I may come to know that what I am believing as an effect of my present sensation is sometimes mistaken. I think I could agree with the philosophers whom I am criticizing in rejecting that sort of wholesale and indiscriminating scepticism which, because of occasional illusions of sense, rejects sensation wholly as a source of knowledge about things other than itself. Where I disagree with the new philosophy is that I think it worth while to find out when and in what respects sensation is likely for scientific reasons to prove misleading, and, further, what general principles are implied in our common rejection of wholesale scepticism as to the knowledge of the external world to be derived from our own sensations. This brings me to the second of the points that I mentioned a moment ago. Physics and physiology make it plain that if we know anything of the external world we know of it only because of causal chains proceeding from it to our own nerves and brain. We know of it, that is to say, as the unexperienced cause of experienced effects. To this theory it is objected that a kind of cause which must be unexperienced can never be validly inferred. Those who say this incur, in my opinion, two kinds of error; on the one hand, the error already noted of supposing that we cannot know a proposition of the form ‘all A is B’ except through experience of As; the other, of failing to note the absolutely devastating consequences of denying the possibility of inference to what cannot be experienced. I do not find in the new philosophy any awareness of the problems which thus arise. It is possible that the new philosophy might be able to find an answer, but so far it has made no attempt to do so. Indeed, whenever it comes up against a difficulty, it seems to deal with it as the March Hare did by saying, ‘I’m tired of this. Suppose we change the subject.’ It is perhaps regrettable that Mr Urmson’s discussion of logical atomism is conducted (so far as one can discover) in ignorance of its later developments. There is, for example, in his book a discussion of proper names which concludes (page 85): ‘The doctrine of proper names was an important part of the view of language which was the major cause of disaster to logical atomism, and it must not be thought to be of minor importance.’ In my Human Knowledge I have discussed proper names at considerable length and in a number of passages. I do not think that what I say in that book is open to any of Mr Urmson’s criticisms or is an abandonment of the doctrine of philosophical analysis. I should be glad to see a criticism of what is said in that book from the point of view that Mr Urmson favours.

Source: My Philosophical Development, 1959, by Bertrand Russell

More info.: https://russell-j.com/beginner/BR_MPD_18-140.HTM