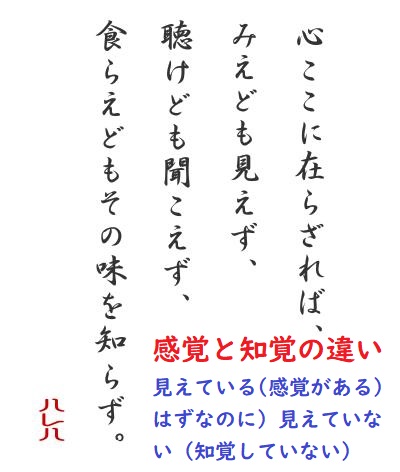

感覚が本質的に関係的なものか否かという問いによって影響を受ける最も重要な争点(論点)の一つは、「中性的一元論(中立的一元論)」 (Neutral Monism)といわれる理論(学説)に関するものである。 「主観(主体なるもの)」を保持している限り、物質的世界の何ものにも類似していない(類似物がまったくない)ところの「心的」存在があった。しかし、感覚がその本質においては関係的でないところの出来事であるとするならば、心的出来事と物的出来事とを根本的に異なったものと見なす必要性はなくなる。一つの精神(心)と一片の物質とをいずれも、ひどく異なるものではなく、時には実際上同じものであるところの素材(materials)から形作られた論理的構成物であると見なすことが可能になる。生理学者が脳の中にある物質として見なしているものは、実際上、思考(thoughts)や感情(feelings)から成っており、また精神と物質との相違は単に配列の仕方の相違(整理の仕方)にすぎない、と考えることが可能になる。このことを、私は郵便局の住所録に例えた。住所録はアルファベット順と地域別 の2つのやり方で分類している。 第一の配列においては、ある人の隣人とは、アルファベット順においてその人に近い人々のことである。第二の配列においては、その人の隣りに住んでいる人々ということになる。同様に、一つの感覚は記憶の連鎖によって他の多くの出来事とグループ化することができる(一纏めにすることができる)。そしてその場合は、感覚は精神の一部となる。 しかし、(一つの)感覚はまた、その感覚のいくつか因果的な先行者とグループ化することが可能であり、その場合は、感覚は物的世界の一部として現われる。こういう見解は非常な単純化をもたらす。「主観」(主体)の放棄により、こういう単純化を受けいれることができ、精神と物質の関係という伝統的な問題が決定的に解決されたと考えることができるのを知ったとき、私は大変喜んだ。 けれども、この新たな見解の結果がそれほど好都合でない点も(いくつか)あった。単なる身体的行動において示されるような知識を除くと、他のいかなる知識の形態においても欠くことのできない二元性(duality)が存在している。我々は何ものかについて意識するのであり、また、何ものかについての記憶をもつのであり、一般的に言って、知ることとと知られることとは別のことである。この二元性は、感覚からは追い払われたが、 再び何らかの仕方で(somehow)導入されなければならない。この問題が現われる最初の形態は、「知覚(perception)」に関する問題である(注:感覚と知覚の区別!)。この点について、感覚(の種類)が異なると問題の現われ方も異なる。嗅覚や味覚や、身体感覚 – 頭痛や腹痛は- 視覚や触覚や聴覚ほどには、この二元性を強く示さない。 さて 我々が反省する前には、我々が見たり聞いたり触れたりするものを我々の外部にあると見なすのであり、「見られるもの」と対立するところの「見ること」に注意を向けることは、特別な努力によってのみ可能である。 犬が兎を見るとき、犬が「多分外的原因をもつところのひとつの視覚を私はいま持ちつつある」と自ら考えるとは思えない。しかし、W.ジェイムズやマッハの説が正しいとすると、犬が「兎を見る」時に犬において起こること[感覚]は、兎に対してただ間接的かつ因果的な関係を持つにすぎないのである。こういう見方はいかにも奇妙に思われ、この奇妙さのゆえに私もなかなかこの見方を探るにはいたらなかったのであった。しかし、やはり、感動の原因-そのある部分は物的であり、ある部分は生理学的である- についての理論の全体は、我々が「知覚」を一見そう思われるよりもはるかに直接性の少ない事柄であると認めることを避けがたいものにする、と私は考える。

Chapter 12: Consciousness and Experience , n.6

One of the most important issues affected by the question (whether sensation is essentially relational is as to the theory which is called ‘Neutral Monism’. So long as the ‘subject’ was retained there was a ‘mental’ entity to which there was nothing analogous in the material world, but, if sensations are occurrences which are not essentially relational, there is not the same need to regard mental and physical occurrences as fundamentally different. It becomes possible to regard both a mind and a piece of matter as logical constructions formed out of materials not differing vitally and sometimes actually identical. It became possible to think that what the physiologist regards as matter in the brain is actually composed of thoughts and feelings, and that the difference between mind and matter is merely one of arrangement. I illustrated this by the analogy of the Post Office Directory, which classifies people in two ways, alphabetical and geographical. In the first arrangement, a man’s neighbours are those who come near him in the alphabet; in the other, they are those who live next door. In like manner, a sensation may be grouped with a number of other occurrences by a memory-chain, in which case it becomes part of a mind ; or it may be grouped with its causal antecedents, in which case it appears as part of the physical world. This view affords an immense simplification. I was glad when I realized that abandonment of the ‘subject’ made it possible to accept this simplification and to regard the traditional problem of the relation of mind and matter as definitively solved. There were, however, other respects in which the consequences of the new view were less convenient. There is a duality which is essential in any form of knowledge except that which is shown in mere bodily behaviour. We are aware of something, we have a recollection of something, and, generally, knowing is distinct from that which is known. This duality, after it has been banished from sensation, has to be somehow re-introduced. The first form in which the problem arises is as to ‘perception’. In this respect there is a difference between different sensations. Smells and tastes and bodily feelings such as headache or stomach-ache do not suggest this duality as forcibly as sight and touch and hearing. Before we begin to reflect, we think of the things that we see and hear and touch as external to ourselves, and it is only by an effort that we can turn our attention to seeing as opposed to what is seen. When a dog sees a rabbit, we can hardly suppose that it says to itself, ‘I am having a visual sensation which probably has an external cause*. But if the view of James and Mach is right, what occurs in the dog when it ‘sees a rabbit’ has only an indirect and causal relation to the rabbit. This view strikes one as odd, and it is on account of the oddity that I was so slow in adopting it. I think, however, that the whole theory as to the causes of sensation, which are partly physical and partly physiological, makes it unavoidable that we should regard ‘perception’ as something much less direct than it seems to be.

Source: My Philosophical Development, 1959, chapter 12

More info.: https://russell-j.com/beginner/BR_MPD_12-060.HTM