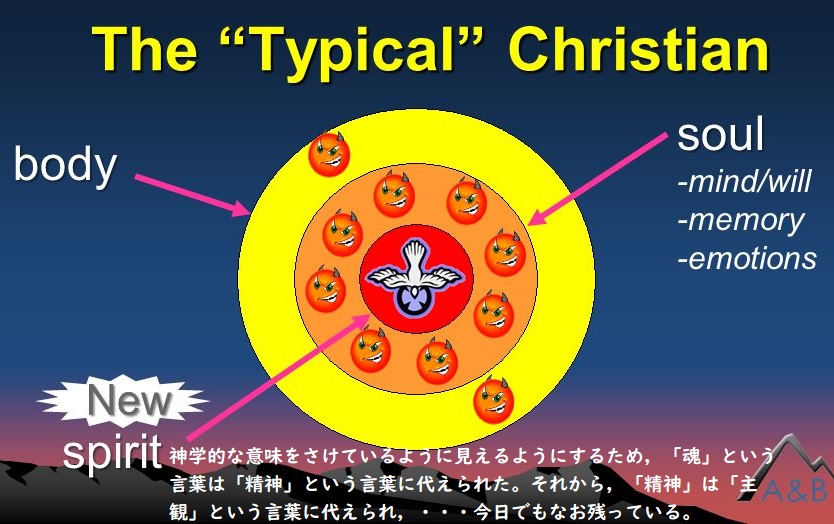

まず肉体を取り上げよう。実体の概念が保持されている限り,肉体の復活は地上に生きていた時に肉体を構成していた実際の物質の再構成(組み立て直し)を意味していた。(その人の肉体の)実体は多くの変様を受けた可能性があるが,(その実体は)同一性を保持していた(と実体を信じる人は考える)。けれども,もしひとまとまりの物質が諸属性の集成にすぎないのなら,それらの属性が変化する時,その同一性は失われ,肉体の復活の後,天上の肉体がかつて地上の肉体であった「もの」と同一であると言うことには何の意味もない。とても奇妙な話であるが,このような困難は現代物理学において起っている困難とまさに同等である(exactly paralleled )。一つの原子はそれに随伴する電子とともに,突然の変換(注:sudden transformations エネルギーを失ってより外側の軌道に移るなど)を受けやすいが,変換後に現れる電子を以前現われていた電子と同一視することはできない。(変換前及び変換後の)各々の原子は観察可能な現象をグルーピングする(まとめる)一つの方法にすぎず,変化を通して同一性を保持するのに必要な「実在性」というようなものは有していない。 「実体」を捨てた結果生ずる影響は肉体に関してよりも魂に関して(の影響の方が)より深刻であった。けれども,その結果は非常にゆっくりと現れた。なぜなら,多数の(多様な)古い理論(説)を欠点を減らした(attenuated 弱毒化した)形態のものが,しばらくの間,なおも擁護できるものだと考えられていたからであった。(欠点を修正したものとして)まず,神学的な意味をさけているように見えるようにするため,「魂」という言葉は「精神」という言葉に代えられた。それから,「精神」(=その言葉)は「主観」という言葉に代えられ(代替され),この(主観という)言葉は,特に「主観的」「客観的」と(想定される)対照のなかで(in the supposed contrast of),今日でもなお残っている。従って,「主観」(という言葉)について少しふれておかなくてはならない。

Chapter V Soul and Body, n.6 Take first the body. So long as the conception of substance was retained, the resurrection of the body meant the reassembling of the actual substance which had composed it when alive on earth. The substance might have passed through many transformations, but had retained its identity. If, however, a piece of matter is nothing but the assemblage of its attributes, its identity is lost when the attributes change, and there will be no sense in saying that the heavenly body, after the resurrection, is the same “thing” that was once an earthly body. This difficulty, oddly enough, is exactly paralleled in modern physics. An atom, with its attendant electrons, is liable to sudden transformations, and the electrons which appear after a transformation cannot be identified with those that had appeared before. Each is only a way of grouping observable phenomena, and has not the sort of “reality” required for the preservation of identity through change. The results of the abandonment of “substance” were even more serious as regards the soul than as regards the body. They showed themselves, however, very gradually, because various attenuated forms of the old doctrine were, for a time, thought to be still defensible. First the word “ mind ” was substituted for the word “soul,” in order to seem to avoid theological implications. Then the word “subject” was substituted, and this word still survives, particularly in the supposed contrast of “subjective” and “objective.” A few words must, therefore, be said about the “subject.”

出典:Religion and Science, 1935, chapt. 5:

情報源:https://russell-j.com/beginner/RS1935_05-060.HTM