もしこの(私の)当初の先入観が受けいれられるならば、宇宙の歴史における主要な過程(process 経過,過程)の理解のために先ず目を向けるべきは理論物理学であることは明らかである。あいにくなことに、理論物理学は、17世紀に享受したあの素晴らしい断言的な明瞭さを持って語ることは最早しない。ニュートン(1642-1727:17世紀の偉大な物理学者)は、4つの基本概念,即ち,空間,時間,物質,カを扱って研究(仕事を)している(work with)。しかし、これら四つのものは全て、現代物理学者によって辺獄(limbo 洗礼を受けずに(原罪のままで)死んだが、地獄には行かない人がとどまると考えられた,地獄と天国の中間にある場所/リンボーダンスの起源は、奴隷貿易の時代に船上に人間がぎっしりと詰め込まれた過酷な状況から生まれたという説があるそうだが,「辺獄」に関係しているかも知れない)へと追いやられてしまっている。ニュートンにとって,空間と時間は堅固な独立したものであった。(だが)それらは「時=空(space-time 空間-時間)」によって置きかえられており、それは実体的なものではなく、関係の体系にすぎない。「物質」は一連の事象(注:series of events 一連の出来事の集合)で置きかえられなければならなかった。力(の概念) -ニュートンの概念の中で最初に廃棄されなければならなかったもの- は、エネルギーの概念に置きかえられた。そしてエネルギーは、以前の物質の残骸の寄せ集め(all that remains of matter)である青白い亡霊と区別できないものであることがわかっている(turn out to be ~と判明する/アインシュタインのエネルギーの法則:E = mc2)。原因 -物理学者がカと呼んだものの哲学的形態であったもの- もまた老衰してしまった(decrepit ガタガタになってしまった)。原因(という概念)は死んだとまでは私は言いはしないが、以前のような生気を全く失ってしまっている。 以上のような理由から(For all these reasons)、現代物理学の主張することはいくらか混乱している。にもかかわらず,我々はそれ(現代物理学の主張)を信じなければならず、信じないなら死罪となる(on pain of death たとえば、原子爆弾の原理や威力を信じなければ,大変なことになるという「冗談」)。もし,現代物理学の学説(理論)を拒否する社会(community 共同体)があれば、その社会に敵対する政府に雇われている物理学者たちは、そういう社会をまったく容易に全滅させてしまうであろう。それゆえ,現代物理学者は,(中世の)異端審問所が全盛時代に持っていた権力をはるかにしのぐような大きな権力を持っており、我々は物理学者の宣告を,当然受けるべき畏敬の念を持って扱う義務があるのは確かである。私としては -物理学において漸進的な変化が期待されるけれども- 現在の物理学説は、現在,世界の前(面前に/前方に)に存在する他のいかなる学説よりも,より真理に近そうであると、信じている。科学はいついかなる時もまったく正しいということはないが、完全に誤まっているということもめったにない。そうして,一般的にいって、科学以外の領域の諸理論よりも科学の方が正しくある見込みが多い。それゆえ,科学を仮説として受けいれることは合理的である。

もしこの(私の)当初の先入観が受けいれられるならば、宇宙の歴史における主要な過程(process 経過,過程)の理解のために先ず目を向けるべきは理論物理学であることは明らかである。あいにくなことに、理論物理学は、17世紀に享受したあの素晴らしい断言的な明瞭さを持って語ることは最早しない。ニュートン(1642-1727:17世紀の偉大な物理学者)は、4つの基本概念,即ち,空間,時間,物質,カを扱って研究(仕事を)している(work with)。しかし、これら四つのものは全て、現代物理学者によって辺獄(limbo 洗礼を受けずに(原罪のままで)死んだが、地獄には行かない人がとどまると考えられた,地獄と天国の中間にある場所/リンボーダンスの起源は、奴隷貿易の時代に船上に人間がぎっしりと詰め込まれた過酷な状況から生まれたという説があるそうだが,「辺獄」に関係しているかも知れない)へと追いやられてしまっている。ニュートンにとって,空間と時間は堅固な独立したものであった。(だが)それらは「時=空(space-time 空間-時間)」によって置きかえられており、それは実体的なものではなく、関係の体系にすぎない。「物質」は一連の事象(注:series of events 一連の出来事の集合)で置きかえられなければならなかった。力(の概念) -ニュートンの概念の中で最初に廃棄されなければならなかったもの- は、エネルギーの概念に置きかえられた。そしてエネルギーは、以前の物質の残骸の寄せ集め(all that remains of matter)である青白い亡霊と区別できないものであることがわかっている(turn out to be ~と判明する/アインシュタインのエネルギーの法則:E = mc2)。原因 -物理学者がカと呼んだものの哲学的形態であったもの- もまた老衰してしまった(decrepit ガタガタになってしまった)。原因(という概念)は死んだとまでは私は言いはしないが、以前のような生気を全く失ってしまっている。 以上のような理由から(For all these reasons)、現代物理学の主張することはいくらか混乱している。にもかかわらず,我々はそれ(現代物理学の主張)を信じなければならず、信じないなら死罪となる(on pain of death たとえば、原子爆弾の原理や威力を信じなければ,大変なことになるという「冗談」)。もし,現代物理学の学説(理論)を拒否する社会(community 共同体)があれば、その社会に敵対する政府に雇われている物理学者たちは、そういう社会をまったく容易に全滅させてしまうであろう。それゆえ,現代物理学者は,(中世の)異端審問所が全盛時代に持っていた権力をはるかにしのぐような大きな権力を持っており、我々は物理学者の宣告を,当然受けるべき畏敬の念を持って扱う義務があるのは確かである。私としては -物理学において漸進的な変化が期待されるけれども- 現在の物理学説は、現在,世界の前(面前に/前方に)に存在する他のいかなる学説よりも,より真理に近そうであると、信じている。科学はいついかなる時もまったく正しいということはないが、完全に誤まっているということもめったにない。そうして,一般的にいって、科学以外の領域の諸理論よりも科学の方が正しくある見込みが多い。それゆえ,科学を仮説として受けいれることは合理的である。

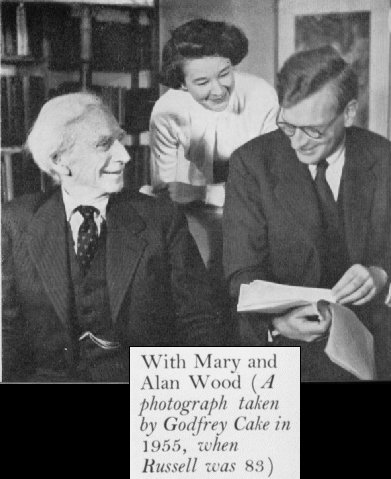

Chapter 2: My present view of the world, n.2

If this initial bias is accepted, it is obviously to theoretical physics that we must first look for an understanding of the major processes in the history of the universe. Unfortunately, theoretical physics no longer speaks with that splendid dogmatic clarity that it enjoyed in the seventeenth century. Newton works with four fundamental concepts: space, time, matter and force. All four have been swept into limbo by modern physicists. Space and time, for Newton, were solid, independent things. They have been replaced by space-time, which is not substantial but only a system of relations. Matter has had to be replaced by series of events. Force, which was the first of the Newtonian concepts to be abandoned, has been replaced by energy; and energy turns out to be indistinguishable from the pale ghost which is all that remains of matter. Cause, which was the philosophical form of what physicists called force, has also become decrepit. I will not admit that it is dead, but it has nothing like the vigour of its earlier days. For all these reasons, what modern physics has to say is somewhat confused. Nevertheless, we are bound to believe it on pain of death. If there were any community which rejected the doctrines of modern physics, physicists employed by a hostile government would have no difficulty in exterminating it. The modern physicist, therefore, enjoys powers far exceeding those of the Inquisition in its palmiest days, and it certainly behoves us to treat his pronouncements with due awe. For my part, I have no doubt that, although progressive changes are to be expected in physics, the present doctrines are likely to be nearer to the truth than any rival doctrines now before the world. Science is at no moment quite right, but it is seldom quite wrong, and has, as a rule, a better chance of being right than the theories of the unscientific. It is, therefore, rational to accept it hypothetically.

Source: My Philosophical Development, chap. 2,1959.

More info.:https://russell-j.com/beginner/BR_MPD_02-020.HTM