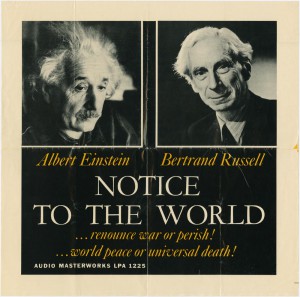

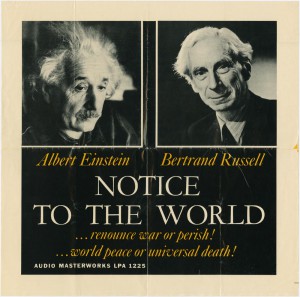

その間,私は,自分の放送がなしえた反響を評価し,次に何をなすべきかを考えた時,私が力を傾注すべき要点は,国家間の協力が必要であるということをはっきり理解した。数多くの非常に有名かつ尊敬されている科学者が,資本主義のイデオロギーをもつ者も共産主義のイデオロギーをもつ者も,両者とも進んでさらなる共同行動への呼びかけに署名してくれそうな声明(文)を作成することが可能であるかもしれないという考えが,私の頭に浮かんだ。けれども私は,そのための何らかの方法を講ずる前に,アインシュタイン博士はそのような計画をどう思うか知りたくて,手紙を書いた。彼は,熱意を込めた返事をくれたが,返事の手紙には,自分は健康があまりすぐれず,当面ほとんど関与することができず,共鳴してくれると自分が思う多様な科学者の名前をあげる以上のことは何も役に立つことはできそうもない,と書かれていた。それにもかかわらず,彼は,私の考えを実行にうつすこと,また私自身で声明(文)を作成してほしい,と懇願してきた。(そこで)私は,私のクリスマス放送「人類の危機(Man’s Peril)」をもとにしてその声明(文)(ラッセル=アインシュタイン宣言)を作成した。

その間,私は,自分の放送がなしえた反響を評価し,次に何をなすべきかを考えた時,私が力を傾注すべき要点は,国家間の協力が必要であるということをはっきり理解した。数多くの非常に有名かつ尊敬されている科学者が,資本主義のイデオロギーをもつ者も共産主義のイデオロギーをもつ者も,両者とも進んでさらなる共同行動への呼びかけに署名してくれそうな声明(文)を作成することが可能であるかもしれないという考えが,私の頭に浮かんだ。けれども私は,そのための何らかの方法を講ずる前に,アインシュタイン博士はそのような計画をどう思うか知りたくて,手紙を書いた。彼は,熱意を込めた返事をくれたが,返事の手紙には,自分は健康があまりすぐれず,当面ほとんど関与することができず,共鳴してくれると自分が思う多様な科学者の名前をあげる以上のことは何も役に立つことはできそうもない,と書かれていた。それにもかかわらず,彼は,私の考えを実行にうつすこと,また私自身で声明(文)を作成してほしい,と懇願してきた。(そこで)私は,私のクリスマス放送「人類の危機(Man’s Peril)」をもとにしてその声明(文)(ラッセル=アインシュタイン宣言)を作成した。

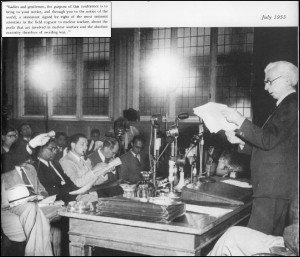

私は,(アインシュタイン推薦のリストをもとに)東西両陣営の科学者のリストを作成した。そして,世界政府推進の(英国の)国会議員たちとローマに行く直前に,それらの科学者たちにその声明(文)(注:ラッセル・アインシュタイン宣言)を同封し手紙を送った。もちろん,アインシュタインにも同意を得るために同じ声明(文)を送った。しかし,彼がそれについてどう考えるかまだ返事がなく,また,快く(進んで)署名してくれるかどうかも聞いていなかった。私たち一行が,ローマから世界政府協会の次の集会が開かれることになっていたパリに飛行機で向かっていた時,その機内でアインシュタイン逝去のニュースが,機長によってアナウンスされた。私は,身も心も打ち砕かれたように感じた。それは,彼を失った悲しみという明白な理由からだけではなく,また,彼の支持なくしては計画が失敗(頓挫)することを理解していたからであった。 しかし,私がパリのホテルに到着すると,署名に同意するというアインシュタインからの手紙が届いているのを発見した。これは,彼の公的な生涯での最後の仕事の一つとなった。

Meantime, as I assessed the response that my broadcast had achieved and considered what should be done next, I had realised that the point that I must concentrate upon was the need of co-operation among nations. It had occurred to me that it might be possible to formulate a statement that a number of very well-known and respected scientists of both capitalist and communist ideologies would be willing to sign calling for further joint action. Before taking any measures, however, I had written to Einstein to learn what he thought of such a plan. He had replied with enthusiasm, but had said that, because he was not well and could hardly keep up with present commitments, he himself could do nothing to help beyond sending me the names of various scientists who, he thought, would be sympathetic. He had begged me, nevertheless, to carry out my idea and to formulate the statement myself. This I had done, basing the statement upon my Christmas broadcast, ‘Man’s Peril’. I had drawn up a list of scientists of both East and West and had written to them, enclosing the statement, shortly before I went to Rome with the Parliamentarians. I had, of course, sent the statement to Einstein for his approval, but had not yet heard what he thought of it and whether he would be willing to sign it. As we flew from Rome to Paris, where the World Government Association were to hold further meetings, the pilot announced the news of Einstein’s death. I felt shattered, not only for the obvious reasons, but because I saw my plan falling through without his support. But, on my arrival at my Paris hotel, I found a letter from him agreeing to sign. This was one of the last acts of his public life.

出典: The Autobiography of Bertrand Russell, v.3 chap. 2: At home and abroad, 1969]

詳細情報:http://russell-j.com/beginner/AB32-190.HTM

[寸言]

ラッセルとアインシュタインはお互い敬愛(尊敬)しあった。

アインシュタインは温和な性格から多くの人に愛された。ラッセルも同様であるが、率直な物言いが影響して、権力者からは忌み嫌われ、デマも多くだされ、毀誉褒貶が激しかった。

アインシュタインは、ラッセルの『西洋哲学史』に推薦の言葉を寄せ、次のように、ラッセルを讃えている。

945

「バートランド・ラッセルの『西洋哲学史』(A History of Western Philosophy, 1945)は貴重な書物である。この偉大な思想家ラッセルにおけるすばらしい新鮮さと独創性、換言すれば、過去の遠い時代や異質的な精神にたいする感情移入の鋭さについて、私はいかにそれを頌えるきか、言葉を知らないくらいである。現代――この、かくもドライで野蛮な時代においてすら、かくも英知にみち、信頼に値し、徹底的であり、しかもヒューマーにみちあふれた人間が存在することを示し得るのは、幸福である。この本は党派や見解のもろもろの闘争をはるかに超越し、もっとも深い意味で教育的である。A.アインシュタイン(1946)」

マクタガート((John McTaggart, 1866 –1925:英国の観念論哲学者)は,へーゲリアンであり,その当時はまだ若くて熱狂的な性格であった。彼は当時の我々の世代に大きな知的影響力をもっていたが,ふり返ってみると,その影響力は,非常によいものであったとは思わない。2,3年の間,彼の影響のもと,私はへーゲリアンであった。大学4年生の時,私も’へーゲリアン’の一人になったまさにその瞬間をおぼえている。私はタバコ(の葉)を一罐買いに外出していたが,それを持ってトリニティ小路を通って戻りつつあったその時,突如として私はそれを空中に放り投げてこう叫んだ--「そのとおりだ! その存在論的議論は正しい!」(松下注:’Great God in boots! はどのようなニュアンスでしょうか? )

マクタガート((John McTaggart, 1866 –1925:英国の観念論哲学者)は,へーゲリアンであり,その当時はまだ若くて熱狂的な性格であった。彼は当時の我々の世代に大きな知的影響力をもっていたが,ふり返ってみると,その影響力は,非常によいものであったとは思わない。2,3年の間,彼の影響のもと,私はへーゲリアンであった。大学4年生の時,私も’へーゲリアン’の一人になったまさにその瞬間をおぼえている。私はタバコ(の葉)を一罐買いに外出していたが,それを持ってトリニティ小路を通って戻りつつあったその時,突如として私はそれを空中に放り投げてこう叫んだ--「そのとおりだ! その存在論的議論は正しい!」(松下注:’Great God in boots! はどのようなニュアンスでしょうか? )