注:一段落が長いので2つに分けましたが,次の文章は前の段落の最後の部分です。)

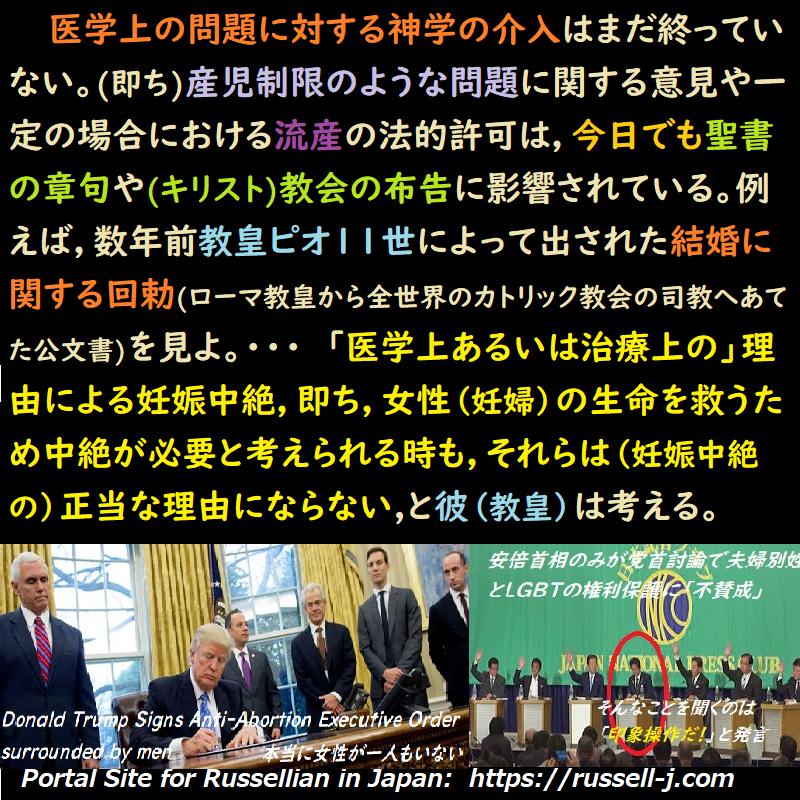

このようにして,聖書のテキスト(本文/章句)に由来するカトリック教会の教義だけでなく,聖書のテキスト(本文/章句)そのものも,成長(発達)の最も初期にある人間の胎児にも適用できるとと考えられた。また,この後者の意見(= 人間の胎児にも適用可能という意見)の根拠(理由)は,明らかに,胎児が神学上「魂」と呼ばれるものを持っているという信念に由来している。(原注:かつて神学者たちは,男の胎児は14日目に魂を得,女の胎児は18日目に得るという考えを抱いた。今日では,男女とも14日目に(魂を)得ると言うのが最上の見解である。(J.ニーダム(著)『発生学(胎生学)の歴史』p.参照) (訳注:どういうわけか,荒地出版社の津田訳では,次の2行分が訳出されていない。) そのような前提から引き出される結論は,正しいかも知れないし,間違っているかも知れない。しかし,(正誤)いずれの場合においても,その論拠は科学が受容できるものではない。教皇(=ピオ11世)が論じている事例において,医者によって予測された,母親の死(妊婦が亡くなること)は,殺人ではない(殺人にはならない)。なぜなら,医者は(予測はしても)必ずその母親が死亡するとは確信を持つことは決してできないからである。即ち,その母親は奇蹟によって救われる可能性がある(のである)。 しかし,今見てきたように(今さっき考察したように),今日でも神学は,道徳的な問題が特に含まれていると思われる場合には医学に干渉しようとしているけれども,ほとんどすべての領域において,医学の科学的独立のための戦いは勝利してきた。今日では,衛生施設や衛生学(sanitation and hygiene)により悪疫や伝染病を避けることを不敬(不信心)だと考える者はいない。また,依然として病は神によって与えられると主張する者もいるが,だからといって,それを避けようとするのは不信心だと論じたりする者はいない。健康の改善と長寿(longevity)の増進は,現代の最も注目すべきかつ驚嘆に値する特質である。科学が人類の幸福のためそれ以外何もしなかったとしても,それら(健康と長寿の増進)の理由だけで,我々の感謝に値するであろう。神学的教義の効用を信ずる者も,それらの神学的教義が人類に与えてきたもので(医学や衛生学に)比肩できる何らかの利益を指摘することに困難を感ずるであろう。

Chapter 4: Demonology and Medicine, n.21

Thus not only is the doctrine of the Catholic Church derived from a text, but the text is considered applicable to a human embryo at even the earliest stage of development, and the reason for this latter opinion is obviously derived from belief that the embryo possesses what theology calls a “soul.”(note: It was formerly held by theologians that the male embryo acquired a soul at the fortieth day, and the female at the eightieth. Now the best opinion is that it is the fortieth day for both sexes. See Needham, History of Embryology, p. 58.) The conclusions drawn from such premisses may be right or wrong, but in either case the argument is not one which science can accept. The death of the mother, foreseen by the doctor in the cases which the Pope is discussing, is not murder, because the doctor can never be certain that it will occur ; she might be saved by a miracle. But although, as we have just seen, theology still tries to interfere in medicine where moral issues are supposed to be specially involved, yet over most of the field the battle for the scientific independence of medicine has been won. No one now thinks it impious to avoid pestilences and epidemics by sanitation and hygiene ; and though some still maintain that diseases are sent by God, they do not argue that it is therefore impious to try to avoid them. The consequent improvement in health and increase of longevity is one of the most remarkable and admirable characteristics of our age. Even if science had done nothing else for human happiness, it would deserve our gratitude on this account. Those who believe in the utility of theological creeds would have difficulty in pointing to any comparable advantage that they have conferred upon the human race. (掲載日:2018.10.

出典:Religion and Science, 1935, chapt. 4:

情報源:https://russell-j.com/beginner/RS1935_04-210.HTM