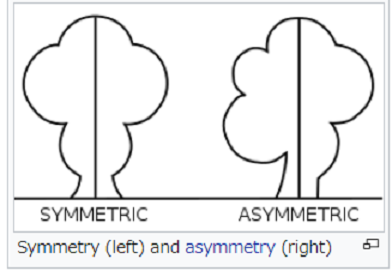

私自身のことを言えば (For my part)、(この問題については)2つの方向に導かれた。一つの方向へはライプニッツの研究によってであり、もうひとつの方向へは次の事実によってである。その事実というのは、数学の基礎概念(基本概念)の多くが非対称的関係(asymmetrical relations)を必要とし、非対称的関はその関係項のもつ述語や,関係項が構成する全体の持つ述語に還元できないという事実である。このように関係の「実在性」を信ずるようになった私は、主語-述語論理を受けいれることはできなかったし、また個物(個別者)のみが存在するという経験論の見解を受けいれることができなかった。 一元論を捨てて以来の私の哲学の発展の全体を通して、見解がいろいろな変化したけれども、私はある一定の根本的な信念を保持し続けた。その信念は、私にはどのようにして実証すればよいかわからないけれども、どうしても疑えないものである。それらの信念の第一は、私には非常に明らかに思われることであるが、それに正反対の意見が主張され続けているという状況がなければ(but for)、わざわざ言及するのは恥かしい(blush 赤面する)ほどのものである。それは、「真理」は「事実」へのある種の関係に依存するという信念である。第二は、世界は相互に関係する(しあう)多くのものからなっているという信念である。第三は、構文(構文論、統語論) 、即ち、文の構造は、事実の構造に何らかの関係を持たなければならず、、少なくとも、どのような文にも不可欠であってあれこれの言語に特有ではないところの構文の側面に関してはそういった関係を持たなければならないという信念である。最後の信念として(第四に)、上の3つほどには確かではないと感じるが、何か非常に強力な考慮事項(considerationsが私を強いるのでなければどこまでも維持し続けたい一つの原理・原則がある。それは、ひとつの複合物について言うことができること(は全て)、その複合物に言及することなく、その諸部分と部分相互の関係とを説明する(明記する)ことによって、言い表すことができるという原理である。 これらの前提(仮定)は『数学原理』の記号法において暗黙の了解であった(含意であった)。『数学原理』の記号法は、「もの」(things) があり、それらのものはいろいろな特性 (properties) をもち、かつ他の「もの」に対する関係(relations) をもっているということを想定していた。私は、当初、2つの基本的な種類の構文論的記号法を用いた。 第一は、ひとつの「もの」がひとつの集合のひとつの要素(メンバー)であることを述べるものであり、第二は、ある「もの」が他の「もの」と一定の関係をもつことを述べるものである。私は「もの」を示すにラテン語の小文字を用い、集合を示すのにギリシャ字の小文字を用い、関係を示すのにラテン語の大文字を用いた。しかしながら、「集合」は次第に「特性」によっておきかえられ、ついには、記号法上の一便宜手段として以外には姿を消した。

Chapter 14: , n.3

For my part, I was led in two directions: on the one hand, by the study of Leibniz; and, on the other hand, by the fact that many of the fundamental concepts of mathematics demand asymmetrical relations, which cannot be reduced to predicates of the related terms or of the whole which the terms compose. Having become firmly convinced of the ‘reality’ of relations, I could not accept either the subject-predicate logic or the empiricist view that there are only particulars. Throughout my philosophical development since abandoning monism, I have retained, in spite of changes, certain fundamental beliefs, which I do not know how to demonstrate, but which I cannot bring myself to doubt. The first of these, which seems so obvious that I should blush to mention it but for the circumstance that the contrary opinion has been maintained, is that ‘truth’ depends upon some kind of relation to ‘fact’. The second is that the world consists of many interrelated things. The third is that syntax — i.e. the structure of sentences — must have some relation to the structure of facts, at any rate in those aspects of syntax which are unavoidable and not peculiar to this or that language. Lastly, there is a principle of which I feel less certain, but which I wish to adhere to except where very powerful considerations compel me to depart from it. This is the principle that what can be said about a complex can be said without mentioning it by setting forth its parts and their mutual relations. These assumptions were implicit in the symbolism of Principia Mathematica. This symbolism assumed that there are ‘things’ which have properties and have, also, relations to other ‘things’. I employed, at first, two fundamental kinds of syntactical symbolism, the first stating that a ‘thing’ is a member of a class, the second stating that one ‘thing’ has such and such a relation to another ‘thing’. I employed small Latin letters for ‘things’, small Greek letters for classes, and capital Latin letters for relations. Classes, however, were gradually more and more replaced by properties, and in the end disappeared except as a symbolic convenience. Source: My Philosophical Development, 1959, by Bertrand Russell More info.https://russell-j.com/beginner/BR_MPD_14-030.HTM