バートランド・ラッセル 落穂拾い 2012

2009年 2010年 2011年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年★R落穂拾い-中級篇

索引(-出版年順 著者名順 書名の五十音順)

(ラッセル関係文献「以外」の図書などでラッセルに言及しているものを拾ったもの)

* 加藤周一(かとう・しゅういち,1919-2008.12.5):日本を代表する知識人の一人。

(pp.273~274:当世文士心得)

・・・。

第四条 『不思議の国のアリス』をよむべし。

『不思議の国のアリス』を書いた人の読んだ本を読めば,なおよろし。すなわち,数学。これこそ経験に係らぬ唯一の学也。詳しくは英国文豪ラッセル卿の所論においてみるべし。

第五条 劇画を学び習うべし。

もしそれ,ロクな経験なく,空想力なく,文体なく,数学的論理学さえもなく,しかも今日の文士を如何せん,と問う人あらば,答えて曰く,他なし,「劇画」。キャーと叫び,ギューッと抱きつく「映像」文化に文壇の未来はあるべし。詳しくはマクルーハン先生の説に拠って悟るべき事也。

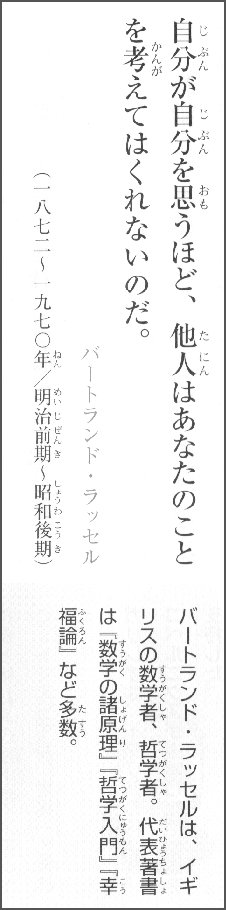

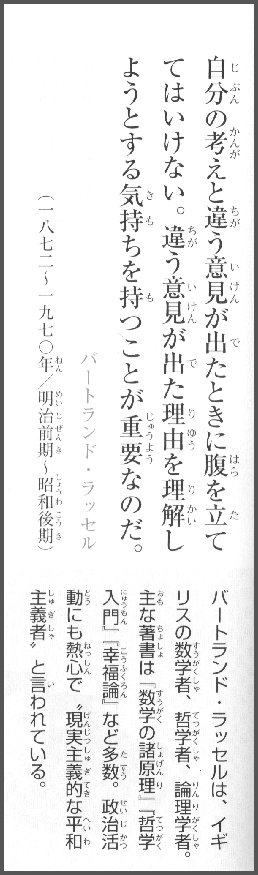

本書の「はじめに-早い時期から座右の銘にふれる-」(=「まえがき」にあたるもので,1ページのみ/また「あとがき」もない)に次のように書かれています。

enlarge(拡大する!)

enlarge(拡大する!)

「早い時期から名言にふれる環境がある生活は,そのこどもの成長にとても有意義なものです。偉人が残した名言は,こどもの考える力になり同時に豊かな心も育みます。この本では,偉人の名言を目的や内容でわけて,小学校の高学年以上のみなさんに使いやすいように構成しました。」

個々の引用には出典が明示されておらず,奥付には主な参考文献として,名言・格言集の類が8冊リストアップしてあります。つまり,すべて孫引用(あるいは曾孫引用)というわけです。こういった名言集の欠点の一つは,出典の詳細(出版社・版・掲載ページなどの書誌事項)が明示されていない場合が多いため,意味がよくわからなくても確かめようがないということです。日本の古いことわざの意味を誤解している若者も少なくない(例:情けはひとのためならず)と時々テレビや新聞などで紹介されますが,「偉人の言葉」も同様に誤解されている場合が多いことと想像されます。本書では,ラッセルの言葉も2つ(p.71とp.77に)あげられていますが,2つ目などは,こどもは誤解して意味をとりそうです。

(1) 自分の考えと違う意見が出たときに腹を立ててはいけない。違う意見が出た理由を理解しようとする気持ちを持つことが重要なのだ。このような名言・格言集の意義には疑問な点が少なくないですが,いくら精確かつ含蓄のある言葉を集めても多くの子供が理解できそうもないものであったら,より意義がないと思われますから,上手に利用すればそれなりの効用がある,と言うのが穏当でしょうか?

(2) 自分が自分を思うほど,他人はあなたのことを考えてはくれないものだ。

* 伊藤俊太郎(いとう・しゅんたろう, 1929~2023年9月20日):科学史家で東京大学名誉教授,国際日本文化研究センター名誉教授。

* 村上陽一郎(むらかみ・よういちろう, 1936~ ):科学史家・科学哲学者で,東京大学名誉教授,東洋英和女学院大学学長。村上陽一郎氏のホームページ

(pp.301~303:アインシュタイン・ブームの背景)

アインシュタインは,日本の一出版社(注:改造社)の招待申入れに応え,同時に遥かなる東洋への憧憶とラテナウ外相殺し以降反ユダヤ主義の高まる重苦しいドイツの状況から脱出するために,訪日を決意した。1922年(大正11年)10月8日,マルセーユ出帆の日本郵船「北野丸」で訪日の旅に出,11月17日神戸に上陸,43日間極東の地に滞在して,大正期の日本にいわゆる「アインシュタイン・ブーム」を巻き起こした。・・・。

この時期,第一次大戦を経た日本では工業化が進み,大量の技術者・技能者・教師・学生が生まれ,それらが都市に集中して知識層を厚くし,大正デモクラシーを支えていた。相次ぐ週刊誌の発行,映画,カフェ,バー,ダンス,写真,洋装の流行,高名な音楽舞踊家の来日,学者の招聘と,わが国の外国文化の摂取速度がこれまた急ピッチになっていった時期である。・・・。

相対性理論については,当時わかっている人は世界でも七人しかいない,などといわれた。にもかかわらず,それを聴こうと多数の人々が集まったのは,それが孤立した物理理論ではなく,新しい地平を拓く思想として,広範な大正デモクラシー運動を支える一般知識層から期待されたからである。

1919年の創業の翌年,大ベストセラー(賀川豊彦著『死線を越えて』)で資金をつくった初期改造社の最大の事業は,バートランド・ラッセル(1921年7月16日門司着,同30日横浜発),サンガー夫人(1922年3月10日横浜着,4月5日下関発),アインシュタインという世界のかくれもない名士3人をたてつづけに極東の地に招いたことであった。

バートランド・ラッセルは国際政治における愛国主義の至上性を辛辣に突き崩し,サンガーは神の摂理のままにまかされた性の地上的統御(注:産児制限)を唱え,アインシュタインはそれまで不動とみられた認識の時空枠の絶対性を破った点で,3人はいずれもこの時代を代表する革命的な思想家であった。しかもラッセルの訪日はアインシュタイン招聘の引き金になり,一方,ラッセル,サンガーは滞在中ともに日本官憲の強い監視下に置かれて,大正デモクラシーの暗い挫折を予示していたのである。

・・・。このあと(改造社の)横関は,北京大学の招きで病身をおして一年間中国に滞在中のラッセル(松下注:ラッセルは「病気をおして」中国にきたわけではなく,中国に来てから重いインフルエンザにかかったわけであるので,この部分の記述は誤解を与える。)に交渉に行き,帰国の途次,日本に立寄ることを約束させる。大正10年7月,愛人兼秘書そして後に2番目の妻になるドーラ・ブラック女史とともに神戸についたラッセルは,赤旗の林立する盛大な歓迎を受けるが,この狷介(けんかい)な哲学者に山本が得意の質問を放つ。「現存する世界の偉人を三人あげてくれ」というものである。答は「一にアインシュタイン,二にレーニン,あとはいない」ということだった。ここに改造社側はアインシュタイン招聘の意志を固めた,といわれる。・・・。

* 土屋賢二(つちや・けんじ, 1944~ ):お水女子大学名誉教授,西洋哲学専攻。

以下は哲学の論文ではなく,あくまでもユーモア・エッセイ集のなかの一文からの抜き書き(引用)ですので,あまり真剣に読まないでください。(M)

[pp.201-203:(ユーモア・エッセイ)現在のフランス国王はハゲである」

(p.201) 哲学でどんな例文を使うかは著者の自由である。・・・。しかし実際には,よく使われる例文がある。・・・。「明けの明星は宵の明星である」・・・などがそうだ。中でもよく知られているのはラッセルが作った「現在のフランス国王はハゲである」という例文である。他にも「バッハはハゲである」という例文や「何本ぐらい毛髪が抜けたら「ハゲ」と呼べるか」という問題が使われたりする。・・・。ハゲを表す表現が多数あるという事実を考えると,直接表現することがはばかられるから腕曲表現が発達したのか(「毛根の不自由な人」「毛髪の位置より背が高い人」など),ハゲをからかうために表現が作られるのか(「滅び行く草原」「無毛地帯」など)だろうが,どちらにしてもハゲは自慢にならないと思われていることはたしかだ。

ではなぜ哲学の論文にハゲの例が使われるのだろうか。わたしの考えはこうだ。ハゲの例を出すのは無味乾燥な論文にユーモラスな面を付け加えるためだ。一般に,長所は笑えない。深刻な欠点も笑えない。ハゲぐらいの欠点が一番笑いやすい。・・・。

* デイヴィッド・レヴィット

* ゴッドフレイ・ハロルド・ハーディ(Godfrey Harold Hardy , 1877-1947):イギリスの著名な数学者。著書『ある数学者の生涯と弁明』は有名。

* サブタイトル: 上巻は「ラマヌジャンの渡英」,下巻は「ラマヌジャンの挫折」。原著のタイトル:The Indian Clerk; a novel, by David Leavitt, 2007。

この本は数学者ラマヌジャンの物語というより,数学者 G. H. ハーディの物語といったほうがよいかもしれない。本書は小説のスタイルをとっており,架空の話も混じっているが,綿密な調査に基づく事実をもとにしている。ラッセルについても多くの記述がなされている。以下,3ケ所だけ引用しておきたい。なお,いずれ通読したいと思っているが,私もまだ一部しか読んでいない。

(1)上巻:

(p.20) ・・・。彼(ラッセル)は女性にもてた(妻のほかに,大勢の愛人がいた)が,これはハーディには意外だった。ラッセルといえば,口臭も強烈だったからだ。(松下注:ラッセルは長い間自分の口臭には気づいていなかった。米国滞在時に治療を行い,この問題は解消した。『ラッセル自伝』には,なぜ愛人であるオットリンが時々「顔をそむけていた」のかようやく理解したと書いている。)彼の知性は際限を知らず,精力的だった(彼は当代随一の論理学者になることばかりか,人間の本質を見極め,哲学の著述をし,政治にも手を染めることまで決意している)ので,ハーディは感心すると同時に苛立ちもした。そうした知性の貧欲さは,ときとして気まぐれにも見えかねないのだ。たとえば,ここ二年で,彼は大著『プリンキピア・マセマティカ』(数学原理)(松下注:ラテン語なので「プリンキピア・マテマティカ)の第三巻ばかりか,『哲学入門』と題する研究書(松下注:原著タイトルは The Problems of Philosophy, 1912 であり,「入門」という言葉は入っていないが,数理哲学を学びたい人に対する入門書であることには間違いない。従って「研究書」という訳語はいかがか?)も刊行している。それなのに,きょう彼が話題にしているのは数学の原理でも哲学の問題でもない。ラッセルは,妻を亡くした男が亡妻の姉妹と結婚するのを合法化する法律を彼なりに論理記号化したものを,メモ帳にいくつも図まで描いて説明し,悦に入っている(ハーディにはぜんぜんおもしろくない)。ハーディはその間ずっと顔を背け,ラッセルのきつい口臭を吸い込まないようにする。・・・。

(p.42~) ハーディは1899年に(ケンブリッジ大学の)「使徒」に選ばれた。会員番号は233だった。「代父」つまり保証人は哲学者のG・E・ムーア(会員番号229)。その時点での現役の「使徒」には,ムーアに加えて,・・・がいた。「天使」(注:「使徒」が天国に'飛翔'したもの)のうちでよく会合に出てくるのが,・・・,アルフレッド・ノース・ホワイトヘッド(208),バートランド・ラッセル(224)だった。ラッセルは前の年に「飛翔」したばかりだった。彼らのほとんどがキングズ・カレッジ(→ キングズ・コレッジ)かトリニティ・カレッジ(→ トリニティ・コレッジ)に所属していたが,数学のトライポスを受験したのはわずかふたり。ホワイトヘッドとラッセルだけだった。

では,数学のトライポスとは何なのか。ごく荒っぽく言えば,一八世紀後半以来,ケンブリッジの数学専攻の学生全員が受験を義務づけられている試験だ。もともと「トライポス」という語は,「三本脚の腰掛け」を意味する。昔は学生が三本脚の腰掛けに座り,論理的な問題をめぐって試験官たちと議論した。それから一世紀以上過ぎた今も,トライポスでは一七八二年当時に最新だった応用数学が相変わらず試験されていた。優等合格者は依然として「ラングラー」と呼ばれ,得点に基づき,最優等合格者には「シニア・ラングラー」(上位合格者)の称号が与えられた。・・・。ケンブリッジで数学の分野で将来を考えるなら,ラングラーの上位10位以内に入る必要があった。シニア・ラングラーになれば,フェローの座が保証され,学究的な職に就かなければ,官庁や法曹界で高収入の地位が待っていた。・・・。

(2)下巻:

(p.98) ・・・。私(ハーディ)は個人的には,ラッセルは投獄されるためにあの記事を 書き,それによって,前戦(→前線)にいる兵士たちとまったく同じではないにせよ,少なくともそれに近い苦しみに進んで耐えるだけの気概があることを,きっぱりと示そうとしたのだと信じている。というのも,彼の立場では「兵役逃れ」呼ばわりされるのは避けられなかったので,収監されることで雄々しく戦争反対の意思を示したのだろう。

だが,これはまだ先の話だ。1916年の時点で監獄が彼の頭にあったとは思えない。彼がやったのは,《タイムズ》紙に送った書簡の中で,徴兵忌避同盟が発行したビラは自分が書いたと認めることだった。政府にしてみれば,ビラには扇動的で,ことによると不法だとも受け取れる言葉が使われていたので,ラッセルが執筆者だと名乗りを上げたとき,起訴するしかなかった。起訴理由は正確には,ラッセルがビラで述べたことは「国王陛下の軍隊の徴兵と規律を害する恐れがある」というものだった。これこそまさに彼が望んでいた展開だった。というのは,今や彼は裁判を,自分の反戦論を訴える演台として利用することができるからだった。彼は自分を告発させ,できれば有罪にさせることによって,良心的兵役拒否者が被っている不当な処置の数々に注意を向けさせると同時に,彼の長々とした演説をより多くの人に聞かせようとした。

問題は,彼の熱弁が聴衆となるはずだった人々の耳には理解できない可能性を孕んでいる点にあった。裁判では彼は見事な論理学者ぶりを披露し,訴追側の論拠を,まるでそれがまことしやかな数学的推論であるかのように論破した。たとえば,彼に向けられたおもな告発--ビラが徴兵に害を与える--に対して,彼はビラが発行されたときには,独身男性はすでに徴兵の対象となっており,既婚男性(注:ラッセルはアリスと結婚していた)はまだだったことを指摘した。それゆえ,ビラが有害な影響を与えうるのは既婚男性だけであるが,既婚男性は兵役に志願するかどうかまだ考慮中であり,すなわちこの仮説により(ラッセルは実際にこのラテン語の用語を使った),良心的兵役拒否者ではない。このビラは,単にそういう男性に,もし彼らが良心的兵役拒否者の「ふりをすれば」,二年の重労働を科せられることを知らせたにすぎないと,ラッセルは締めくくった。「そうした男性がこの事実を知ったからといって,じつは兵役拒否者ではないのに兵役拒否者のふりをする恐れがあるとは私は考えない」と彼は言った。この論法は,トリニティの学部生なら煙に巻けたかもしれないが,市長の反感を買うのがおちであるように思われた。

そして実際,市長の反感を買った。はっきり言ってこの戦略は完全に裏目に出て,その結果ラッセルは有罪宣告を受け,100ポンドの罰金を科せられた。ところが彼は支払いを拒否した。皮肉なことに,彼はたやすくこれを免れることもできたのだ。彼を訴えた国側の論拠はきわめて脆弱なものだった。今思うに,じつは彼の狙いは,私たちが考えていたよりずっと巧妙なものだったのではなかろうか。訴追側の論拠の弱さを知っていたので,彼はわざと市長を苛立たせるようなことをし,自分の有罪を確かなものにしたというわけだ。・・・。

* 中井大介

[pp.3-19: 第1章第1節 シジウィックとヴィクトリア時代]

(p.3)

1938年5月31日,ロンドンから北へ220マイルのスキプトンという町で,ヘンリー・シジウィック(Henry Sidgwick,1838-1900:イギリスの 哲学者,倫理学者)は誕生した。その翌月には新女王の戴冠式を控えており,ヴィクトリア時代の幕開けと共に,シジウィツクの人生はスタートすることになる。

シジウィック家は,スキプトンに居を構える中産階級であった。父ウィリアムはグラマー・スクールの校長を務めており,祖父は紡績業者として成功した人物であった。父ウィリアムが他界したのは,ヘンリーがまだ3歳の時であった。その後,一家は各地を転々とすることになり,ようやくブリストル郊外のレッドランドに落ち着いたとき,ヘンリーは六歳になっていた。この頃からヘンリーの本格的な教育は開始され,家庭教師や母親から手ほどきを受けた後,ブリストルの学校に2年間通学する。母メアリーは,医者から止められるほどチェスに熱中する息子の健康を特に心配した。ヘンリーが病弱であったことに加え,2人の子どもを病気で亡くしていたからである。また,ヘンリーは吃音であり,色々な治療も試されたがその様子は変わらなかった。ずっと後の話になるが,1890年代にケンブリッジの学生として,晩年のシジウィックの講義を受講したバートランド・ラッセルは次のように語っている。彼は吃音であったが,それを非常に効果的に使った。あるドイツ人学者が次のように尋ねたことがある。「あなた達の英語には,学者に相当する言葉がありませんね」。シジウィックは答えた。「いいえありますよ。私たちは彼らを,う,う,う,う,うぬぼれ屋と呼びます」(ラッセル『自伝的回想』(1956年))

* 荒俣宏(あらまた・ひろし,1947~ ):博物学・幻想学・神秘学研究家。

* 金子務(かねこ・つとむ,1933~ ):科学史家,大阪府立大学名誉教授。金子務氏のホームページ。

[p.13-87: 第1章 はじめに落下ありき]

(p.14~)

(荒俣) ・・・。なぜ「落ちる」という現象が気になったかというと,アインシュタインが20世紀にきずいた位置を,どうやって理解するのが,いちばんわかりやすくてしかもスリリングか,ということをいろいろ考えてるうちに,アインシュタインをいっしょけんめい理解しようとして,結局どうもしそこなったバートランド・ラッセルの『哲学の諸問題』を思いだしたんです。

(注:これは荒俣宏氏の誤解であり,決めつけ。ラッセルが『哲学の諸問題』(The Problems of Philosophy, 1912/邦訳書名は『哲学入門』)を出版したのは1912年であり,アインシュタインの一般相対性理論の発表は1915年~1916年(ただし特殊相対性理論は1905年)。また,金子氏があとで言っているように,ラッセルは1925年に名著の誉れの高い『相対性理論入門』(ABC of Relativity, 1925)を出版している。この本は Felix Pirani などにより部分的な修正がなされ,今でも販売され,愛読されている。)

『哲学の諸問題』には,あとの版に奇妙な「付説」がついていますね。ラッセルはその付説で,「これを書いた当初はまだアインシュタインの相対性理論が一般化していなかった。でもわたしが相対性理論を知っていたら,この本はもっとちがったものになったろう」って,後悔してるんですね。その後悔のあらわれとして,ラッセルは1966年にオックスフォード大学出版局の編集者に,「この本の新しいカバーはどうします?」と訊かれて,こう手紙で答えてるんです。「いちばんぴったりくるのは,絶壁から落下しているモンキーの絵だね。モンキーは『なんてこった,アインシユタインなんぞ読まにゃよかった!』と叫んでいるのだよ」って。ラッセルは追伸で,「いいか,ぜったいにモンキーを私に似せさせてはいけないぞ」とも書いてる。

で,「これだなっ!」と思ったわけです。「落ちる猿」,これが20世紀におけるアインシユタインのイメージなんだって。「落下」という観点から,この問題をぜんぶ見切ってしまおう。

(金子) それは面白い話ですね。アインシュタインの理論が登場した当時,それがわかるのは世界に一ダースもいないなどと言われてました。もちろんこれはオーバーですが,ヨーロッパの新聞や雑誌のマンガなどに,理解できないフロックコート姿の大学教授たちがピストルで自分の頭を撃とうとしているものなどがありましたからね。ラッセルの話は,読んでもわからないから落ちる猿になったのか,読んで深間にはまって研究が挫折してしまった世界中の若い頭脳たちへのオマージュなのか,どっちとも言えますね。

ただラッセルの名誉のために言っておきますと,ラッセルは1920年代には相対性理論の秀れた解説書を書いています。また1921年に来日した当時,「世界で尊敬する人を三人あげて欲しい」と改造社(社長)の山本実彦氏に訊かれた時,「一にアインシュタイン,二にレーニン,三はいない」と語っていたぐらいですから,アインシュタインのよき理解者であったことは間違いない。「その猿には似せんでくれ」,と言ったラッセルの気持ちはわかりますね。・・・。

* サマセット・モーム(William Somerset Maugham,1874年-1965年):英国の著名な作家。一時期(かなり長い間),日本の大学の英語の入試問題では,ラッセルと並んで最も多く出題される著作家(作家)であった。

[以下は,1941年に執筆されたものです。]

(p.257) 私は今ラッセルの『客観世界の知識』(注:Our Knowledge of the External World, 1914. = 『外界の知識』のこと)を再読している。彼(ラッセル)が言うように,哲学とは人間の宿命の諸問題に解決を与えるものでも,与えようと試みるものでもないかもしれない。哲学からは人生の実際問題の解決を得ようと望むべきではないかも知れない。哲学者がなすべき事はもっと他にあるのだから。しかしそれなら,生きることに何かの意味があるかどうかを一体誰が教えてくれるのだろうか,人間の存在とは悲劇以外の何んでもないかどうかを -- いや,悲劇とは上品な言葉すぎる -- 人間の存在はグロテスクな災禍以外の何でもないかどうかを?

* チャールズ・ペゾルド(Charles Petzold,1953年2月2日 - ):プログラマー及びプログラミング分野のライター。片腕にはウィンドウズのロゴの入れ墨をしているそうで,大阪市では雇ってもらえないでしょう。

[ラッセル(及びプリンキピア・マテマティカ)については,pp.68-73,77,80-81,94,310-312,411,447,483,528 でふれられています。ここでは,そのなかから2ケ所引用しておきます。]

(p.94) チューリングが数理論理学という高尚な学問の世界に関心を抱き始めたのは,1933年にバートランド・ラッセルの著作『数理哲学序説』(An Introduction to Mathematical Philosophy, 1919)を読んでからなのかもしれない。この作品(→著作)は,次の言葉で締め括られている。数理論理学の本格的な研究へと学生を一人でも導ければ,この小著を記した主目的が達成されることとなる。(p.528~ ) 数学と計算の分野以外におけるチューリング機械の名残は,1936年のチューリングの論文の刊行から数年後,ウォーレン・マカロックとウォルター・ピッツの思いがけない出会いから始まった。

デトロイトの若者で秀才のウォルター・ピッツ(Walter J. Pitts, 1923-1969:1969年にケンブリッジにおいてアルコール中毒で死亡)はラテン語とギリシア語,哲学,数学を独学で習得し,家族からは変人扱いされていた。彼は15歳のときにシカゴヘ家出した。ピッツはホームレスとしてほとんどの時間を公園で過ごし,そこでバートという名の年老いた男と知り合った。彼らには哲学と数学という共通の関心事があり,バートはシカゴ大学のルドルフ・カルナップ(1891~1970)教授の本をピッツに勧めた。おそらく1939年に刊行された『言語の論理的構文論』だろう。ウォルター・ピッツはその本を読み,彼が気づいたいくつかの問題点について議論しようとカルナップのところに向かった。バートという年老いた男はバートランド・ラッセルだということがわかった。(松下注:ラッセルは,家族とともに,1938~1944年までアメリカに滞在していた。)

この話が信じられなくても,これならもっと信じられるのではないだろうか。バートランド・ラッセルがシカゴ大学で教鞭を執っていた時期,ジャクソン公園を散歩していて,カルナップの本を読んでいる青年を見かけた。二人は話し始め,ラッセルはウォルター・ピッツをカルナップの部屋へ連れて行った。

そして(→また),こういうのがある。ピッツが17歳でまだデトロイトに住んでいた頃,いじめっ子に追いかけられて図書館に逃げ込んだ。図書館が閉館の時間になり,彼は中に閉じ込められた。彼はホワイトヘッドとラッセルの『プリンキピア・マテマティカ』を読むことにして,図書館に3日間居座り続けた後,ラッセルのいくつかの誤りを指摘する手紙を書いた。ラッセルが返事を書きケンブリッジに彼を招いたとき,ピッツは数学者になることを決心した。

確かなのは,ウォルター・ピッツは1938年にシカゴでバートランド・ラッセルの講義を受けていて,その同じ年にルドルフ・カルナップの部屋を訪ねているということだ。カルナップはこの青年に感心し助手の仕事を与えることで彼を援助したいと考えたが,ピッツの名前を知らず,彼を見つける手立てがなかった。

* エドワード・W・サイード(Edward Said, 1935-2003):思想家。長い間,コロンビア大学の英文学教授を務めた。2003年に癌で死亡。対談者のタリク・アリは,作家・批評家・政治活動家で,サイードのよき理解者。

(p.62) なるほどソクラテスは悪法をまもって死んだ。それによって一見民主主義の原理は貰徹され,アテナイ(アテネ)という民主主義社会の秩序は維持されたように見える。しかし,見方を変えてみると,そのこと(悪法を守ったこと)によって,いかなる言論の自由をも許され得るという民主主義の原理,秩序も破壊されたこともまた事実だろう。古代アテナイもまた現在のベトナム戦争に比すべきメロス島の理不尽な侵略,大虐殺を歴史にもつが,ソクラテスがそのときメロス島遠征軍の一兵士であったとしたら,どのような行為に出ただろうか。ソクラテスもまた,国家の決定に生命を賭けて抗したことは二度あったのだが。また,戦場の勇者であったことを彼はつねに誇りに思っていたのだが。

私がこれまでにあげたのは「国家権力による裁判」のなかで自分の原理,秩序をまもりぬこうとしている人たちのことだが,ここでさらに一歩を進めて,「国家権力によらない裁判」によってそうしようとした,また,している人たちのことを考えてみよう。

・・・。

(p.64)永介陽之助 氏によれば,マクナマラ戦略は「世界が有効な法の支配を発展させるまでは,外交政策の基礎は「力」である」という考え方に基礎をおいているらしいが(永井陽之助(著)『平和の代償』),ラッセル氏もサルトル氏も,「世界が有効な法の支配を発展させるまでは」と,あたかも自分(=米国マクナマラ長官)がその世界の一員ではないかのように無責任に放言して「力」に結びつく代りに(その行為自体が「有効な法の支配」を破壊する行為だろう),(ラッセルらは)世界の一員である責任を自分でとり,それを法の支配を少しでも発展させて行くことで果たそうとする・・・。

* 矢野暢(やの・とおる,1936年-1999年12月14日):政治学者,1971年法学博士(京都大学)。1986年『冷戦と東南アジア』で吉野作造賞受賞。1972年京都大学東南アジア研究センター助教授,1978年同教授,1990年同所長。1993年に女性秘書に対するセクハラ事件で京大を辞職に追い込まれた。

[pp.39-43:ネコとネズミの倫理学](参考:「'猫と鼠の倫理学'から学ぶこと」)

(p.41) ・・・。民主主義をなりたたせる肝心の事柄は,たんに議会や選挙制度がそこにあるということだけではなくて,実は,為政者と被治者大衆とが価値観やゲームの規則を共有するということなのである。そういうエトスなり,ゲームの規則なりが共有されない状況は,ある日なにげなく政治の世界では発生しうるのであって,その危険を鋭く突いたのはバートランド・ラッセルであった。ラッセルは,「ネコとネズミの倫理学」というさえた表現で,そのような価値分断状況をとらえている。

「ネコはネズミに同情を持たない。ローマ人は象以外の動物にはぜんぜん同情を感じなかった。ナチスはユダヤ人には同情をもたなかったし,スターリンは富農に対してなんの同情も感じなかった。同情の限界があるところには,かならずこれに対応した限界が,善の概念にもあるものである」(『権力--その歴史と心理」第十五章参照)つまり,ラッセルは,同情というもので国民が結ばれ合わない状況,いわばネコの役割とネズミの役割とに分断される状況を,政治悪の一つとして措定してみせたのである。リクルート議員(注:リクルー ト・コスモスから収賄した自民党を中心とした国会議員/参考:リクルート事件)と国民との関係はそれほど単純には図式化できないけれども,両者の間柄が,「倫理学における価値普遍化的な力」とラッセルがとらえる同情で結合された関係でなくなっていたことは事実である。したがって,一般庶民の「虫」(注:虫が好かないの「虫」=庶民の直感)にいわせるならば,かれらは,まごうことなく「ネコとネズミの倫理学」の教義を侵犯し,日本国内に「ネコとネズミの役割関係」を発生させてしまったのである。ラッセルは,「完全に成功するものは自分の倫理を確立する」と,成功者がとかく「ネコ」になって,このネコとネズミの状況を作り出すことを示唆しているが,リクルート議員たちは,その意味で,政治の世界のエトスに無頓着なネコたちであった。 ・・・。

* アルフィ・コーン(Alfie Kohn, 1957~ ):著作家,教育評論家。本書で,米国心理学会賞を受賞。

* 著者のホームページ。

(p.12) ほとんどの人びとが競争にとってかわるものをこれまでのところ考えついていないのは,(競争の)社会化が有効に作用しているという遺産があるからである。われわれは,競争するように訓練されてきただけでなく,競争がよいものであると信じこまされてきた。競争についてたずねられても,まえからいわれつづけてきたことを何気なくくりかえしているだけなのである。・・・。★参考:ラッセル「競争原理の公害性」,「教育における競争性」,「成功と失敗(自由競争社会)」,「アメリカにおける競争」,『ラッセル幸福論』第3章「競争」

もうずいぶんまえのことだが,バートランド・ラッセルは,「生存のための闘争は,じつは成功をもとめる(競争にもとづいた)闘争である。この闘争にくわわるとき,人びとが恐れるのは,翌朝の糧をえることができないのではないかということではなく,隣人たちに自分がりっぱであることを示すことができないということなのだ」と指摘している(Bertrand Russell, The Conquest of Happiness, 1930, p.45)。・・・。

(p.148) 競争が塩とおなじような風味をそえるものだという主張についてであるが,このメタファーは,これを唱えている本人が意図する以上に適切なものかもしれない。塩は高血圧の原因となるし,また,食物そのものの自然な味を変えてしまうからである。塩にたよるようになっているからこそ,塩がなければ食物は刺激がないと感じてしまうのである。おなじように,競争的なゲームは,まさに常用癖がついてしまうので,気晴らしも,勝利する可能性がなければつまらないものになってしまうのである。「競争の哲学に毒されているのは仕事だけではない。余暇も,まったくおなじように毒されている。静かで,神経をやすめてくれるような余暇は,退屈なものに思えてくるのだ」と,バートランド・ラッセルは述べている(Bertrand Russell, The Conquest of Happiness, 1930, p.55)。・・・。

(p.238-239) 他人のことをうらやましいと思うのは,その人がもっているものを欲しがり,それをもっているというだけで腹をたてるということである。これは,よくみられるような(さらに,不安をかもしだすような)性格の人の場合にはめずらしいことではないが,その「人間性」の一部だと思われてしまいかねないのである。しかし,願望は,たいていは社会によって生みだされるのであリ,また,価値があるとされるものがどのように配分されるのかということも,おなじように社会によってもたらされるのである。競争は,これまでだれも手にいれたことのないような名誉ある地位をもたらし,それによって,われわれが望んでいるものをあたえてくれるのである。こうして,競争は,地位というのはみんなが手にいれることができるものではないということを保証してくれるのである。最後に,競争は,報償を手にいれる人がほかのすべての人たちをうちやぶってはじめて手にいれることができるようなものでなければならないのである。こうして,羨望が生まれる客観的な条件と主観的な条件がともにそろうわけである。いいかえれば,望まれているものを手に入れる方法がかぎられているということと,だれかべつの他人を犠牲にしてそれを手にいれるのだという(まったくただしい)信念がそれである。どんな社会的な制度も,他人がもっているものを欲しいと思う気持ちを根絶することはできないわけだが,競争が憤りという不快な臭いをかもしだすこともたしかであり,人間関係を台なしにしてしまうのは,この臭いなのである。事実,バートランド・ラッセルは,かつて,「わたしが知っているかぎりでは,羨望の気持ちに対処するには,うらやましがり屋の人びとの生活をもっとしあわせなものにし,もっと充実させ,若いうちに競争よりもむしろ集団的な活動という考えをたたきこむ以外にないのだ」(Bertrand Russell, Why I am not a Christian, 1927, p.82/上下2枚のイラストの出典: Bertrand Russell, The Good Citizen's Alphabet, 1953)と述べている。・・・。

(p.279) ・・・。そして,その意味では,競合する世界観にいろどられた文化のいたるところにみいだされるのである。バートランド・ラッセルが,このことをうまく表現している。(p.332) だが,競争社会にとどまっているかぎり,生存競争をしていかなければならないのだと主張することもできるだろう。こうした議論は,ほとんどの場合,じつは競争をやめようという気がない人びとの口から聞かされるものなのであり,バートランド・ラッセルが指摘しているように,ほんとうは他人をうちまかしたいという願望を正当化するために「生存」というよびかけのことばがもちだされることが多いのである。・・・。困難は,ひとりひとりの人間だけにつきまとうのではない。ひとりの人間は,自分だけでは,その困難をふせぎとめることができないのである。困難は,一般的にうけいれられている人生哲学から生まれてくるのである。この哲学によれば,人生は競い合いであり,競争であり,その過程において,勝利者が尊敬されるのである。この考え方においては,感覚や知性を犠牲にして,意志があまりにも重んじられてしまうのだBertrand Russell, The Conquest of Happiness, 1930, p.53-54)。

enlarge(拡大する!)

* 再録:『桑原武夫集10』(岩波書店,1981年2月刊)

* 桑原武夫(くわばら・たけお,1904-1988):仏文学者,1987年に文化勲章受章。

(pp.442-443:《小田実全仕事》の意味」

小田実は,"人間ちょぼちょぼ"主義というものを唱えている。現代社会のふとおだやかに見えて深く危機的な状況の中で,人間の自立と連帯がいかに不可欠であるかを,絶叫せず,わざと大阪風に軽みをもたせて表現したものである。しかし,近代人間平等説の開祖ルソーがきわめて異常な人間であったように,小田は私たちと'ちょぼちょぼな人物'ではない。司馬遼太郎の洞察したとおり,小田実は現代の坂本竜馬である。竜馬において『船中八策』と薩長連帯を求めての東奔西走と,いずれが貴いかが疑問であるように,小田において『現代史』と'べ平連運動'との択一を問うのは愚であろう。バートランド・ラッセルと対等に四十分間討議しえた日本人がかつてあっただろうか(松下注:なぜ「四十分間」か不明)。小説家・評論家・実践家の概念は彼の出現によって変化を余儀なくされた。あえて全集といわず「小田実全仕事」と呼ぶ意図をこのように解し,全仕事の一そうの拡大深化を期待する。

* 再録:『桑原武夫集10』(岩波書店,1981年2月刊)

(pp.273-374: 他人の文章をまねない)

さて,その練習の仕方ですが,他人の文章をまねないほうがいいと思います。他人の文章をまねないで,自分でよく考えたことを書くためには,いろいろ本を読み,人に接し,世間を観察することが必要なことはいうまでもありません。

孤独の天才などということを,絶対に信用する必要はありません。孤独の天才などというものは,地球はじまってから一人としていないと思います。

たとえばアルテユール・ランボーでも,ヴェルレーヌらとつき合ったからあそこまで才能が開花したわけで,ほんとうに孤独に生きているというのは自閉症みたいなもので,まともな文章の書けるはずはありません。文士や芸術家は自分を孤独であると思いこむことによって,世間に抵抗し,戦うという意味があるわけですけれども,その人たちのいう言葉をうのみにしてはいけません。

もっとも鶴見(俊輔)さんに聞くと,アメリカの歴史家ビヤード(Charles A. Beard, 1874-1948: 「ビアード」)は文章を書く前に,かならずイギリスの評論家マコーレーの文章を読むようにしていた。物理学のアインシュタインも・バートランド・ラッセルの文章を読んでから書いたそうです。

そういうのはおそらく,一つの毒払いの役目を果たすわけです。

われわれの場合は,いやおうなしに週刊誌とか新聞とかの文章を読んでいるため,その文章のスタイルが,われわれのなかに沈澱しているのです。ですから,ビヤード(ビアード)もアインシュタインも,おそらく軽薄な雑文のほこりを払うために,格調の高いマコーレーやラッセルの文章を読んだのでしょう。私は,格調の高い文章をいろいろ読んで頭を訓練するが,それをすぐまねするのではなくて,むしろ忘れてしまって,考えたとおり書くのがよいと思います。それでも本気で読んだ文章のききめは,かならず出てくるにちがいない。

* この講演は,1977年6月28日,ユネスコでなされたもの。

* 再録:『桑原武夫集10』(岩波書店,1981年2月刊)

* 桑原武夫(くわばら・たけお,1904-1988):フランス文学者,京大教授,京都大学人文科学研究所所長を努める。1984年に世界平和アピール七人委員会委員,1987年に文化勲章,1988年に勲一等瑞宝章受章。

(p.22~) 人類社会が現在,どのような危機にあるかは,前回のターブル・ロンドにおいて,三人のノーベル賞受賞者,すなわちノエル・べーカー,カストレールそしてマックブライドの三氏が,数字をあげてきわめて実証的に,しかも,平和の擁護者としてきわめて感動的に,十分に描き出したとおりでありまして,政治にも科学技術にもうとい一人の人文科学の研究者(注:桑原氏本人)の付け加えるべきことは何もありません。

・・・。

(o,23) アルフレッド・カストレール氏(Alfred Kastler,1902-1984:フランスの物理学者。 1966年にノーベル物理学賞)は「自殺か存続か?」という形で現代の危機を要約されました。「自殺か存続か?」 疑問の余地はありません。私たちは「存続」を選びとらねばならない。ここにおられる人は一人のこらず「存続」を選ぶことと私は信じます。しかし,私は一つの恐ろしい逸話を知っています。バートランド・ラッセルがアィンシュタィンとともにパグゥォッシュ運動をはじめたとき,ラッセルがある有名な(ラッセルはその名を明らかにしていないが)科学者に,その運動への協力を求めたとき,その科学者は答えて,「あなたのようなすぐれた科学者(注:ラッセルのこと)がそんなことに時間を費すのに反対だ」というので,「もし平和が破れ,戦争が始まれば人類全体は滅亡するじゃないか」と反論すると,その科学者は「亡びてもいいじゃないか」と答えて,ラッセルを絶望におとしいれた,と書いています。そうしたニヒリズムが現に存在することを確認して,これと戦う用意がなくてはなりません。また,仏教の教説の一つに「寂滅為楽--死を迎えることを楽しみとする」というのがあります。これまた無視できない宗教思想であります。つねに寛容を説く仏教全体を私は否定しようとは思いませんが,核兵器廃絶運動は,この教説とは対決しなければならないでしよう。

* 初出:『私の履歴書-第18集』(日本経済新聞社,1963年)

* 長谷川如是閑(はせがわ・にょぜかん,1875~1969):ジャーナリスト,評論家。大正デモクラシー期の代表的論客の一人で,本名は「萬次郎」。1948年文化勲章受章,1954年東京都名誉市民。晩年は小田原市板橋に八旬荘に居住。

* 「長谷川如是閑,ラッセルについて語る」

* 笠信太郎「ラッセルと如是閑」

* 江上照彦「追悼の断章-ラッセル卿・如是閑翁・笠先生のこと」

(p.242) 「私の履歴書」が,「日本の履歴書」になりそうなので,「私」に引き戻すと,私という人間はちょっと変わった生活をして来たうえに,青年時代からの微熱のために,殆ど世間に出ないで,書斎生活に終始して来たので,「運動」などというようなことも,少年時代のスポーツと,その頃から初老のころまでの,たまの登山と,少年の頃からの弓術--これは今もつづけている--の他には一切やったことはなかった。その書斎生活も,新聞,雑誌の原稿の依頼でつづけることができたので,その他にはいかなる名義でも,定期的な収入を得るような仕事は一切しなかった。

そこでよくバートランド・ラッセル流だといわれたが,しかし,ラッセルは貴族の家に生まれたので,文筆の収入などには全く頼らなかった貴族生活だった。(松下注:『ラッセル自伝』を読めばわかるようにこれは誤解であり,遺産を「活用して」暮らしたのは初期のこと。また,長谷川如是閑がラッセルに似ていると言われるのは,「定期的な収入を得るような仕事をほとんどしなかった」ということよりは,「発想方法が似通っている」ことからであると思われる。)イギリスの貴族たちは政治的な動きを憚らなかったので,ラッセルもその時代の政治問題に口ばしを入れるのはもちろん,身体の動きを必要とするような「運動」にも加わって,それも国内的にばかりでなく,国際的な活動も続けて来たので,去年も,90歳の高齢でトラファルガー・スクェヤーの核実験反対デモに夫掃で加わって,拘留されたりした。イギリスの学者は,哲学者でも社会学者でも,経済学者でも,頭の中だけの仕事に,文字通り没頭するようなことはしないで,何事も体当たりで行くという流儀なので,ラッセルのように,老人になっても隠居らしい生活はしないで,デモに加わったりする。

ところが私は,ラッセルとは正反対で,身体を使ってする仕事は何も出来ないので,書斎に居すわって,文筆生活--それも主として評論--だけに終始して来たのだが,私の若い頃の日本では,まだ評論家という自由職業は成り立たなかったので,そのころの今いう評論家たちは,みな新聞杜か雑誌社の社員か,官庁の比較的上層の役人かで,そういう組織に関係しないで筆だけで生活出来たのは,「文士」といわれた小説家に限られていた。したがって明治の中頃までは,政治や文学,芸術などに関する評論を公にしていた連中は,みな新聞社や雑誌社からの俸給で生活していた人たちだった。徳富蘇峰なども,自分の創立した「国民の友」と「国民新聞」を出していた民友社の社長で,その社には第一流の文士が何人かいて,その一人だった竹越与三郎なども,歴史家だったが,政治の方面にも相当の識見をもった文筆家だったので,晩年には枢密顧問官に挙げられた。・・・。

* 中村元(なかむら・はじめ,1912-1999):インド哲学・仏教思想専攻。東大名誉教授,東方学院院長,日本比較思想学会初代会長などを務める。1977年に文化勲章受賞。

[pp.288-292:「哲学的な学問の日本的なあり方」]

(p.289) ・・・。それに比べて(注:英語圏以外の思想に余り関心をよせないアメリカの思想界に比べて)日本の思想界はまことに百花繚乱の趣きがある。ヨーロッパですこし有名な思想家が現れると,すぐひびいて来て,直ちに訳本が刊行される。諸種の言語からの翻訳が相次いで刊行されている。

ひろく知識を世界に求めるということは,まことに願わしいことである。この傾向はいくら推し進めても過ぎるということがない。ただここで問題にすべきは,その摂取のしかたである。日本の知識人はまずヨーロッパに対して劣等感と崇拝意識をいだき,「あちら」で有名になったことなら直ちに,おのれを空(むな)しうしてとり入れるのではなかろうか。だからヨーロッパで問題とされていることが,日本人の精神的な問題とちぐはぐであっても,それは,意に介しない。ただ紹介すればよいのである。あちらで問題とされているということが,広告としてのレッテルになるのである。ここに支配しているものは,自己の間題意識ではなくて,権威至上主義である。

だから日本における思想の研究は,顕著に権威至上主義的である。思想の研究は,まず人を中心としてなされる。哲学を研究するということは,個人に対する傾倒の意識を以ってアリストテレースを研究したり,カントを研究したりすることである。例えばラッセルが『西洋哲学史』の中でプラトーンやアリストテレースを痛烈にこきおろしているような批判が,日本人の口から何故出なかったのか? われわれ日本人は,西洋人とは違った伝統に育くまれて来ている。それがよいことか悪いことかは別として,異質的なものをもっているわれわれはラッセル以上に西洋哲学に対して批判的であってよいはずである。・・・。

* 中村元(なかむら・はじめ,1912-1999):インド哲学・仏教思想専攻。東大名誉教授,東方学院院長,日本比較思想学会初代会長などを務める。1977年に文化勲章受賞。

[pp.433~436:「現象界を軽視する思惟方法]

(p.435)・・・。しかしパルメニデース(パルメニデス)やプラトーン(プラトン)のように,現象界の多様相を否定し,あるいは軽視するという思惟方法は重大な欠点を持っている。プラトーンは現実から背を向けるような傾向があった。彼は『ティマイオス』篇の中で明言していることであるが,物質界に関する説明は「……らしい」という以上に出ることはできない。すなわち精確な説明を期待することはできないし,首尾一貫した説明も得られない,と考えた。これは彼の認識論的オントロギー的二元論からの必然の帰結であった。したがってプラトーンの自然学は決して自然科学としては発展しえなかったのである。プラトーンに対するラッセルの批判を聞いてみよう。善のイデアに関しても同じ批判が向けられる。・・・。『その教説は,すべての歴史や地理をも含む経験的知識というものの,完全な排除を含意している。すなわちわれわれは,アテーナイ(アテネ)というような場所や,ソクラテスというような人物が存在したことを,知ることができなくなるのである。ソクラテスの死や,死に臨んでの彼の勇気ということは,仮象の世界に属しているからであり,すべてそれらのことに関して何かを知るというのは,視ることと聞くことを通してであるからだ。それに真の哲学者は,視ることや聞くことを無視するという。それでは,いったい何が哲学者に残るのであろう? まず論理や数学が,残されるのだという。しかしそれらは,仮言的なものであって,実在する世界に関するどのような定言的主張をも,正当化することはできないのである。』(出典:ラッセル『西洋哲学史』上巻(市井三郎・訳)p.142)

* 和辻哲郎(わつじ・てつろう,1889-1960):『風土』などの著作で知られる倫理学者。1955年文化勲章受章。

* 河上肇(かわかみ・はじめ,1879-1946):京都帝国大学教授でマルクス主義経済学者。

* 堺利彦(さかい・としひこ,1871-1933):社会主義者。

[pp.424-440~:「河上(肇)博士に答う」『社会問題研究』(大正15年12月)掲載]

(p.424) 私が京都帝国大学新聞紙上に発表した単なる感想文に対して先生(河上肇)から詳細なまた手厳しい反駁をうけたことは,私としてははなはだ,恐縮の至りであります。あのような厳密でない感想文は先生の厳密な分析と批判とに堪えるはずのものではありません。しかし先生があの感想文を目して「常識的な無批判的な非難を私どもの学問の上に多量に浴びせかけた」とせられたことは,私には承服し難い重大な非難として響きました。私の感想文が厳密に考えてはなはだ穴の多いものであるにしても先生の非難には少なからず拙文に対する誤解がありはしないかと思います。

・・・。

(p.426)(三)(私・和辻の)「ただ壊せばよい,今よりもよくなるとは,社会主義者の放言するところであるが」という一句も(河上)先生の手痛い攻撃を受けました。「私どもはいまだかつてかかる放言をしているような社会主義者に出逢ったことはありません」と(河上)先生は言われる。しかし,個人的の事情を申し上げると,私はかかる意味の放言を堺枯川氏(枯川は号。本名堺利彦)の論文で見たことがあるのであります。雑誌の名と年月とを今ここであげ得ぬのははなはだ残念でありますが,私の記憶に誤りがないならば,それはレーニンの革命後一二年(注:1,2年)の間であったと思います。ラッセルが来たとき(注:1921年7月)枯川(堺利彦)氏が歓迎会の席上で「私たちはロシアの革命(注:1917年)を是認する」と明言したのを聞いたことがありましたが,その時に右の言葉を思い出したことを幽かに記憶していますから,ラッセルが来たときよりは確かに前であったでしよう。そのころロシアの革命は私にとって強い関心の対象であり,従ってそのころに読んだものが比較的強く頭にコビリついているために,ついああいう言葉が出たのです。しかしそういう個人的な事情はともかくとして,リープクネヒト,スパルゴー,レーニンなどの言葉のうちに右のような意味の言葉が全然ないと先生は断言されますか。また私は「社会主義をもってかくのごときもの」と考えるほどの「痴呆」ではないが,--またあの感想文では毫厘(ごうり→少し)も「社会主義」をもってそういうものであると言ってはおりませんが,しかし社会主義的革命を鼓吹する人が,その革命の犠牲や革命後の混乱を口実として反駁を受けた場合に,「たといどれほど犠牲が払われても今の資本主義社会が日常積みかさねつつある害悪に比べれば言うに足らぬ」と答えるのは,ほとんど常套語であったではありませんか。Das ABC de Kommunismus もかく言い,先生自身も同じことを繰り返していられるではありませんか。資本主義の社会制度はとにかく倒さねばならぬ,倒した後の一時的混乱などは心配するに及ばぬ,たとい混乱に陥ってもそれは現在の状態よりはよい,ということを,「ただこわせばよい,今よりもよくなる」と言い現わしたところで,大した不都合もなかろうと思いますがいかがでしようか。 ・・・。

* 勝部真長(かつべ・みたけ,1916-2005):倫理学者(故人)。お茶の水女子大学名誉教授,定年退官後は上越教育大学教授。中央教育審議会委員,日本道徳教育学会会長を務める。ラッセルの Human Society in Ethics and Politics, 1948 の訳者(邦訳書名:『ヒューマン・ソサエティ』(玉川大学出版部,1981))

[pp.35~71: 勝部真長「勝海舟」]

(p.35) 人生航路の四段階

バートランド・ラッセルが,「幸福とはなにか」と問われて,「さあ,一番重要なものは四つだと思います。たぶん第一は健康でしょう,第二は貧乏を寄せつけないだけの財産,三番めは,しあわせな対人関係,第四が仕事の成功でしょう」と答えている(東宮隆(訳)『ラッセルは語る』)。

つまり幸福を支える四条件として,一に健康,二に財産,三に対人関係,四に仕事というのがラッセル晩年の考え方で,いかにもラッセルらしい,あるいは英国人らしい考え方である。第二にあげた財産というのも,金さえあればいいというのではなく,「金銭は一種の最低必要条作だと思いますし,金のことばかり考えていなければならぬのは,ありがたくないことです。そんなことぱかり考えていなければならぬとなったら,苦労です」(同書)と言い,また,こうも言っている。「どちらかというと貧しい暮らしに慣れていれば,あまり大きな収入は必要ありません。非常な金持ちの幕らしに慣れていれば,収入がうんと大きくないと,みすぼったらしい感じがしますから,問題はすべてどういう暮らしに慣れているかだと思うのです」(同書)とも言うところをみると,ラッセルは拝金主義者ではない。

わたくしは,ラッセルのあげた幸福の四条件にだいたい賛成であるけれど,ただひとつだけ「趣味」というのが欠けているのが不満である。ことに今日の時代は余暇時代といわれ,週休二日制とかレジャーとかいうことが大きく浮かび上がってきているが,人閉暇があればあるほど,その余暇を有効に生かして使うために,「趣味」「道楽」,さらには「芸術・宗教・哲学」といった面が重視されなければならないと考えるからである。

さて,わが国の哲学の元祖は,西周(にし・あまね)である。西周は文政十二年(一八二九)の生まれで,明治三十年(一八九七)に六十九歳で没した人であるから,勝海舟より六年おくれて生まれ,一年早く死んだわけで,ほぼ幕末・明治の同時代に生きた人であるし,やはり蘭学に志した点では共通の知的感覚をもっていたと思われる。幕臣として蕃書調所教授をつとめ,榎本武揚・赤松大三郎らとともにオランダに留学し,そこで西洋哲学を勉強して,わが国に「哲学」を移植した功労者である。この西周の四十七歳のころの論文に「人生三宝説」というのがあって,彼自身の幸福論を展開している。

西によれば,「健康・知識・富有」の三つが人生の三宝(三つの価値)だというのである。「社交の目的は公益にして,公益は私利の総数,しかして私利は個々人々の身体健剛・知識開達・財貨充実の三つに出でず」と彼は主張する。ここには彼がオランダで学んだJ. S. ミルらの功利主義の影響もあると思われるが,それよりも彼自身の幕末・明治の流動的な時代をくぐり抜けてきた生活体験が,彼の思想を支えているにちがいない。知識はいわば学者・知識官僚としての彼の仕事である。富有はラッセルのいう財産であり収入である。ここには対人関係が欠けているようにみえるが,それも彼の論文にはちゃんと取り上げられていて,個人の平等と自由,朋友関係(親子・君臣の関係より)に重点がおかれ,個と社会との関係として対人関係は説明されている。この西の三宝説にもわたくしは賛成するが,やはり趣味が落ちているのが残念である

ところで,わたくしは勝海舟の生涯を調べ,彼の生き方,人生の取り粗み方を考察するにしたがって,海舟では一に健康,二に対人関係,三に仕事(収入),四に趣味,という四つの価値が注目されるのではないか,と思うようになった。こんなことを海舟自身が,まとめて述べているわけではもちろんない。しかし海舟の複雑数奇な生涯を貴き,断片的に彼が『氷川清話』などで語っているところのものを見定めると,確かにそのような価値観が浮かんでくるのである。・・・。

* 清沢洌(きよさわ・きよし,1890-1945):ジャーナリスト,評論家。太平洋戦争下に書かれた『暗黒日記』で有名。

[pp.47~: 米人が浅薄だと云ふ考慮]

(p.48) アメリカ人は浅薄(せんぱく)であるといふ。「浅薄」であるといふ意味が,物質的な発明がないといふのならば,電信,電話,蓄音機,活動写真,飛行機等,ほとんどことごとくアメリカで大成したのであるから,この言葉は当てはまらないが,美術,文學,科学といふ様な思想的な方面に,非常に傑出したものが出ない點は,米國人といへども公平な者はこれを認めている。(注:米国で活躍しているのは,現在でも米国で生まれ育った生粋のアメリカ人より,移民や成人してから米国人となった者が多い。)

この一つの理曲として,國務卿ヒューズは,『アメリカの生活が,餘り忙し過ぎるからぢやないか』と先頃ブラウン大学で講演したことがあつた。「たとへばだ」とこの問題を引を受けて,コロンビア大學のソーンダイクもアインシュタインが米國に生れて,半時間毎に電話の應接をし,毎日二,三十通の手紙を整理せねばならなかつたら,ああした深い思想が生れたらうか

といってゐる。もつとも米國に思想的天才が生れないのについてはラッセルなどは,もしアインシュタインが米國人であつたとせよ。--もし彼の父が移民として米國に行つたとしたらば,あり得ることであつた。--彼は多くの調査會や委員會に祭りあげられて,その創造的仕事をする時間がなかつたに違ひない。米國では行政的事業が法外に重要視されてゐる。何となれば,そこでは個人は全く無視され,社會が總てであるからである。と述べてゐるが,何れにしても米國の忙しい生活が,思索に耽けるといふやうな余裕を与へないことは事実である。

それに米人の性格が元来活動力に満ちてゐて,ヴィリァム・ジュームスの言によると『アメリカ人はただ飛びあがつたり,飛び下りたりして,しかも目的地に着かない』程である。

かういふ性格も環境も忙しい米人であるから。本は讀まない代りに,目から見るもの,耳から聞くものは大流行である。再々ラッセルを引合に出して氣の毒だが,彼は先頃米國を旅行して英國に帰り自分は十分な経験から二つの點だけをいふことが出来る。一つは汽車が頗る(すこぶる)正確である事と,他は彼等が英國人には解し難い程講義を好きなことである。英國ではある人々が著者を尊敬すればその人の著書を読む。米國ではその人の講義を聞きたがるけれども,本を讀むことなどは想像だもしないのである。米國では汽車の中でなければ★も本は讀めない(注:★は判読できません),それは電話があるからだ。米國では誰も彼れもが電話を持って居り,それが昼日中は勿論晩まで鳴り出す。従って静かに話すこと考える事,読むことが★も出来なくなり,この結果,これ等の活動は忘れさられるのだ。との意見を発表した。

活動力に富んでゐて,忙しくて深く考ヘず,しかも生活に豊かであるとすれば,それから生れる「米國人」といふ者の性格が浮かびでて来よう。彼等は大體に楽観的性格の所有者で,物事に當つて向ふ見ずであるが併し熱心で,一本調子に実行力を有するといふような特徴がある。

これだけ並べると米人は天下の軽薄者のやうであるが,幸ひにかれ等には何処にか,清教徒が蒔いた宗教的情熱が残ってゐる。もつともこれには迷信的弊唇も伴つて前回に述べた自由思想の圧迫なども見られるが,併し商務卿フーバーが,その「アメリカン個人主義」にも述べたやうに,この精神的方面が,何れだけ米國の盲動に対する牽制力があったかわからない。・・・。

* 吉沢南

・参考:吉沢南先生のこと

[pp.347-362:(特論)吉沢南「ベトナム戦争」]

(p.352)・・・。

銃を担いだ制服の北ベトナム正規軍や解放戦線兵士だけではなく,ただの農民も敵であり,友軍のサイゴン政府軍のなかにさえ「隠れベトコン」がいたのであるから,アメリカ兵は「よい gook (グーク:ベトナム人)は,死んだ奴だけだ」と呻いた。これがジェノサイド(民族皆殺し)の合い言葉であることは,約一世紀前の北米で「よいインデイアンは死んだ奴だ」のもとに実行された事柄によって歴史的に証明済みだ。ベトナム人を指す実に多くの侮蔑の言葉がアメリカ兵の口から噴出した。一九五八年から一九七一年まで農業指導員などとして南ベトナムに住み,ベトナムの詩の英訳まで手掛けたあるアメリカ人は帰國直前にベトナムの知人に向かって,アメリカの友人に何か伝えたいことはないかと質問したところ,そのベトナム人はアメリカ人ご愛用の侮蔑的スラングの類を並べあげ,われわれは slants でも,slopes でも,gooks でも,dinks でもなく,「人間なのだ!」と言い放ったという[Luce, 1972]。

キッシンジャーの差別的な用語も同様だが,同等の「人間」として認めたがらないアメリカ人の対ベトナム人意識が南ベトナムに幾多のソンミ村を生み,北ベトナムの町と村への絨毯爆撃 --「脅し」のつもりの空からの無差別殺人-- を繰り返させた。枯葉剤をジャングルに撒く自然環境破壊(エコ・サイド)も同じ意識によって敢行された。ベトナム戦争の「人種化」の側面といえよう。当時ベトナム戦争を皆殺しの視点から批判するうえで重要な役割を果たしたのは知識人の運動であったラッセル法廷である。一九六六年バートランド・ラッセルが提唱し,翌六七年五月と一一月に開催された戦争犯罪国際法廷において,なかでも第二次世界大戦を経験したジャンーポール・サルトルやウラジミール・デディエらは,ジェノサイドの概念を歴史的・今日的に明確にして,アメリカのベトナム戦争を強く批判した〔ベトナムにおける戦争犯罪調査日本委員会,一九六七・六八〕。・・・。

『丸山眞男集・第9巻(1961-1968)』(岩波書店,1996年3月刊)(2012.3.2)

* 丸山眞男(まるやま・まさお,1914-1996):政治学者,思想史研究者。1950年~1970年まで東大法学部教授。

--しかしいくら一流紙でも,やはりニュースの選択自体にある種の偏向がないわけじゃなかろう。

(私) そりゃ事件にもよるだろうね。たとえばほとんど時を同じくした中印国境紛争の報道ぶりはあまり感心しなかったから・・・。それからキューバ危機の場合で思い出すのは,例のラッセル卿の活動ぶりの扱い方だ。

--冷淡だったというの?

(私) いや,もちろん大きく報道されたさ。ただそのタイミングが問題なんだ。ラッセルの活動については,「オブザーヴァー』が(1962年)11月3日号で,キューバ危機の経過を総括しているのが便利だから,これによって紹介しよう。ラッセルは10月22日,ケネディの封鎖宣言を深夜放送で聞いてすぐに米英ソ首脳とウ・タント国連事務総長に電報を打ち,そのコピーを同時にイギリス各紙に送っている。ところがこの時はどの新聞もこれを黙殺して報道しなかった。その翌日から,ラッセルはさらにアフリカにいるA.シュヴァイツァ,プエルトリコにいるP.カザルス,アメリカの変わった億万長者でフルシチョフの「友人」といわれるサイラス・イートンなど,ちょっと面白い顔触れにアピールを発すると同時にパグウォッシュ科学者会議の緊急招集を呼びかけている。10月24日(水)になって,突然モスクワから,フルシチョフのラッセル宛長文の返電が放送された。そこではじめてワッと報道陣が色めき立ったわけだ。

「オブザーヴァー』によると,「プラス・ペンリン(ラッセル卿の別荘)の(報道陣による)ボイコットは突如として包囲に変じた。彼の最初のメッセージの原文をたずねる世界中からの電話で,電話口はふさがれてしまった。・・・。翌朝には36人のジャーナリストが彼の家に詰めきりになった。一時はラッセルはワシントン・モスクワ・国連の三角形の真中に立っていた」というわけだ。

--なるほど,フルシチョフの返事ではじめて遡及的にニュースとして扱われたというのは面白いね。

(私) しかも自分の新聞も含めて黙殺から包囲へと取扱いが一変した次第を正直にまたユーモラスに「告白」しているところが二重に面白い。ついでにいうと,この時各国首脳のなかでもっとも冷たい態度をとったのは地元のマクミランだった。ケネディでも遅ればせながら親電で答えたが,マクミランは秘書に「貴殿の見解を拝見した」と答えさせたきりだった。

細谷千博+イアン・ニッシュ(監修),都築忠七(他編)『日英交流史1600-2000・第5巻 社会・文化』(東京大学出版会,2001年8年刊)(2012.3.1)

* 都築忠七(つづき・ちゅうしち,1926年~ ):一橋大学名誉教授。オックスフォード大学及びケンブリッジ大学より博士号。1992年に,イギリス社会主義思想及び運動の研究で日本学士院賞・恩賜賞受賞。

(p.40-41) 核兵器反対運動

核兵器反対キャンペーン(CND)やバートランド・ラッセルと彼の直接行動委員会に体現されるイギリスの非核武装運動は,戦後日本における英国のイメージを,人類を核戦争の破滅から救う,文明の使者としての積極的なものにした。他方,唯一の被爆国日本では,一九五四年ビキニ環礁で行われたアメリカの核実験が日本の漁船と乗組員に致命的な被害をあたえ,これを契機に全国的な核武装反対運動が始まり,一九五五年に最初の反核世界大会が開かれた。しかし日本の運動は政治的イデオロギーに災いされて分裂をつづけ,ふたたび統一大会が開催されたのは一四年後のことだった。英国の運動は一九五七年クリスマス島での英国の最初の水爆実験につづいて始まり,翌年CNDが組織され,毎年行われたオールダマーストン行進が核兵器反対運動の歴史に一時期を画した。もっともこれにたいする日本での関心は控えめで,一九五九年に日本人ひとりが一部分行進に参加したことが報告されている。おそらくCNDの大衆運動よりもバートランド・ラッセルの直接行動が日本の反核運動家の興味をさそったようである。ラッセルは米ソの指導者に公開状を送ったり,ポラリス核潜水艦基地に対する「百人委員会」の座り込み戦術などで抗議運動を継続し,これらは『思想の科学』,『中央公論』,『世界』などの雑誌にくわしく紹介された。

藤田省三「アレオパジティカ」 [『みすず』1969年10/11月合併号「巻頭言」として所収](2012.2.27)

* 藤田省三(ふじた・しょうぞう,1927-2003):政治学者。

* 再録:藤田省三『戦後精神の経験 II』(みすず書房,1998年/藤田省三著作集v.8)

*(参考)藤田省三「情熱的懐疑家(バートランド・ラッセル)」

(pp.28-32:「アレオパジティカ」)

(p.30)・・・。いわんや新聞記事のような影響力と侵害力の大きいものについては「反論のチャンス」の規範は厳しく考慮されていなければならない。しかし実際はどうであろうか。日本の大新聞でその新聞の記事内容に対する批判や反論の投書を載せているものはあるだろうか。投書欄で投書者どうしが批判し合ったり,政府や公権力を批判することはできるようになった。しかしその新聞の記者が書いた記事内容に対する批判が投書欄にのったのを私は見たことがない。『タイムス』(注:London Times)などとそこが違う。「誤報訂止」やら「事実の誤りについてのお詫び」はよく見かける。その場合でも「誤報された」個人が受けた損害を償いうるようなものはない。煽情的な「誤報」の結果受けた損害を小さな片隅のしかもごく事務的な「訂正」で償えるわけがない。当事者以外の読者は「誤報」は熱心に読むがおもしろくない「訂正」記事にはあまり注意しない。だから「反論のチャンス」を投書欄において開いておかねばならないのだ。その意味で,『みすず』誌上で問題となった「一つの体験」とそれをめぐる議論は意義深いものであった。どれだけの人が,しかも反論のスベを持たない人々が損害を受けて来たかを思えば事の重大さに気づかぬわけにはいかないだろう。そこで筆者は,僭越にもバートランド・ラッセルを真似て,新聞記者の友人に向っては,「私が新聞記事のなかで確実なものとして信ずるのは野球のスコアと商品の値段だけだ」と言って見たりする。・・・。

大平英樹『感情心理学入門』(有斐閣,2010年12年)(2012.2.23)

* 大平英樹(おおはら・ひでき,1962~ ):名古屋大学大学院環境学研究科教授。

(pp.18-19: 情動二要因説 (2.認知の役割)

(p.18) 哲学者のラッセル(B. Russell)は,歯科医から施された交感神経を興奮させるエピネフリン注射の際に,情動を経験したときに感じるような身体反応を感じたが,情動自体を経験することはなかったと記述している(Russell, The Outline of Philosohy, 1927)。ラッセルは,この原因は,自分はあたかも怒ったり怖がったりしているようではあるが,そう感じる理由が見あたらなかったためだろうと考えた。ここから,ラッセルは,情動が生じるには,生理的な変化と,その原因に対する認知という2つの要因が必要であると考えた。

この洞察により想を得た社会心理学者のシャクター(S. Schachter)とシンガー(J. Siner)は,情動二要因説を提唱した(Schachter,& Siner,1962)。この説によれば,まず刺激によって末梢身体における生理的覚醒(physiologica1 arousal)が生じる。この生理的覚醒は,キャノンが主張したように,さまざまな状況において共通で非特異的(non-speific)であると仮定される。こうして生起した生理的覚醒について私たちは,なぜ自身にそうした覚醒が生じたのかという原因や説明を求める。これを自己帰属と呼ぶ。それにより情動をラベルづけする。私たちは,このラベルに適合するように,情動を経験し,それにみあった行動をする。この場合,生理的覚醒の原因が明らかでない場合には.私たちは身近な環境を探索し,適切なラベルづけを求める。・・・。

この理論は,抹消起源説と中枢起源説をうまく折衷し,情動の発生には生理的覚醒という身体的要因と,その原因の帰属という認知的要員のつが必要であるということを主張した。・・・。

江戸川乱歩『探偵小説四十年(上)』(光文社,2006年1年/(光文社文庫版)江戸川乱歩全集・第28巻)(2012.2.22)

* 江戸川乱歩(えどがわ・らんぽ,1894-1965):推理小説作家。

(p.47)・・・東京の金持の先輩に出資を頼みに行ったが,これも煮え切らず,結局,私と井上君とは,「智的小説刊行会」というものを起し,「グロテスク」という雑誌を出す計画を立て,その資金としては,会員募集をやって前金を取ろうという,甚だ虫のよいことを考えたのである。そしてなけなしの財布をはたいて,読売新聞に会員募集の小さな広告を出し,申込者に送るための内答見本のようなものを,騰写版で自分で印刷した。それが今でも残してある。読んで見ると,思想も文章もひどく幼稚で,赤面の至りだが,探偵小説への情熱は烈々たるものがあり,甚だほほえましき代物である。・・・。面白そうな個所を抜いて見ると

「我等は好奇的小説就中(なかんずく)探偵小説を極愛するものの一団です。(世間では探偵小説を低級視しているが,決してそんなものでないことを述べ)普通,文学が,人情の機微を写し出すものなれば,探偵小説は智識の機微を写し出すものです。一つは人情の感じて未だ云い得ざる所を深く云い現わす点に妙があり,他は人智の想像し得る限りにして未だ常人の思い及ばざる事を仕組むが故に妙なのであります。(それから,極めて幼稚な文学論が一くさりあって,イプセンが探偵小説を愛読したこと,ドストエフスキー,谷崎潤一郎,芥川龍之介などの探偵小説味ある作品を挙げ,コナン・ドイルが如何に重複して邦訳されているかを,実例によって示し,探偵小説の愛読者多きことを証明し,)近代の文学は非現実のロマンスを排して,直ちに読者の経験に突き入る日常茶飯的体験を描くていの,現実主義を歓迎するようになったといいますが,これとは逆に,一方では,我々は絶間なく現実に面接する煩わしさに苦しんでおります。せめては文学に於てでも,空想の天地,非現実のモヤの中に遊びたいという慾望があります。今のネオ・ロマンチシズムが如何なる理由によって提唱せられるかは姑く(しばらく)措き,我々はこの意味に於てロマンチシズムを懐しみます。(中略) バートランド・ラッセルは数学に美があると云いました。我々が探偵小説や科学小説に美を求めるのには,それに似た理由があります。つまり我々は理性の美,判断力の美,智識の美を求めて行こうというのです。(中略) 我々はあらゆるこの種の小説を読んでしまい〔註,決して読んでしまってはいなかった〕もっと読みたく思って,絶えず新刊書に注意しておりますが,大抵は児戯に類する幼稚なものばかりで,常に失望しています。日本人の作品としては,(故)押川春浪のものが多少智的小説味を帯びていましたが,少年相手の読みものが多いので問題になりません。又近頃は岡本綺堂氏や松居松葉氏の捕物帳が出ていますが,共に題材の奇と文章の妙のほかに智的興味というものがありません。論理的な面白味がないのです。(故)三津木春影の『呉田博土』はフリーマンとドイルの飜訳にすぎません。そこで,他人にまっているよりも,自分達で一つ書いて見ようではないかという事になったのです」といい「俗うけのものでなく,本当の意味の智的小説が書きたい。世間には我々と同感の人も多いことと思うので,そういう人達と,研究的に作品を見せ合い論じ合う会を作りたい,というわけでこの会が出来たのだ」と結んである。・・・。

『高見順全集・第11巻』(勁草書房,1973年1月)(2012.2.20)

* 高見順(たかみ・じゅん,1907-1965):作家,文化功労者(ただし追贈)。高見恭子(タレント)は高見順の愛人の子供。

[pp.164-198:「(短篇小説)碎かれた顔」] (碎=砕)

(p.192)・・・。下手なことを言ふと,また嫌味を吐きかけられる。さりとて,いい加減にあしらへばあしらつたで,すぐ敏感にそれを感じて,食つてかかる相手(注:弟)なので,

「この本の中に,ウイリアム・ジェームスの知識の分類のことが引用してあるんだがね。知識には二種類あるといふ問題だ。・・・。」

当たりさはりのない,しかしいい加減の感じにはならない話を私は持ち出した。

「ジェームスの話だと,英語以外のほとんどすべての文明国の言葉には,その日常語にだね,知るといふ言葉が二通りあるといふんだ。フランス語で言へば,connatire と savoir それから問題を進めて,総じて知識には二種類あるといふ訳だ。自分が直接にものに当って知つたり,経験によつてことを知つたりする具体的知織と,さうでない抽象的知識。学問的知識などは後者の方だ」

「それが,どうだつて言ふの」

「それが,この本(注:エルトン・メイヨー『産業文明の社会的問題』)に引用されてゐるんだが,知識に関するその二つの分類は,俺は前にも,誰かの本で読んだことがあるんだ。待てよ,誰の本だつたかなと,ゆふべ,さんざ考へちまつた。読んだ本をいろいろ探して,やつと分つたんだが,ウイリアム・ジェームスと同じやうなことをラッセルも言つてゐるんだ」

ラッセルの『哲學の諸問題』(注:The Problems of Philosophy, 1912/ちくま学芸文庫のなかに高村夏輝(訳)の『ラッセル哲学入門』がある。)に,「直接知による知識と記述による知識」といふ一節があつて,知識を,'Knowledge by Acquaintance' と 'Knowledge by Description' との二つに分けているのだが,そこでもフランス語の connatire と savoir, ドイツ語の Kennen と Wissen の例が挙げてある。ウイリアム・ジェームスの「具体的知識」と「抽象的知識」は,'Knowledge-of-Acquaintance' と 'Knowledge-about' と成っていて,メイヨーはそれをジェームスの『心理学の諸原則』(1890)から引用したと書いてゐる。

「ラッセルの著書は今世紀に入つてからのものだから,ジュームスのよりあとに出てゐる訳だ。ジェームスの有名な『心理学』をラッセルが読んでないとは先づ考へられないんだが」

「ジェームスにヒントを得たと断つてないのか」

「さうなんだ。ジェームスを読まないで,偶然同じことを考へたのかもしれないが」

「で,兄さんの言はうとすることは,何なんだ。それだけでは,ペダンチックだぜ,ペダンチックでさへ無いかもしれない」

「俺はラッセルのこの頃の政治的意見に,あまりどうも感心しないんだ。浅墓な感じがして仕方がない。ラッセルかラスキかといふ問題を,この間,雑誌でもやつてゐたが,ラスキの方がしつかりしてゐる。ラッセルは,何か変な感じを持たせる。勿論,感じだけのことだが,例の知識の分類の件でも,なんだが,同じやうな感じがしたのさ」

「兄さんは,そのラッセルの本を原書で讀んだの」

「いや,翻訳だ」

「翻訳ぢや,脚注を省いたんぢやないのかね。原書の脚註には,ジェームスのことが断つてあるんぢやないのか」

「なるほど」私はぎやふんと成つた。つづけて欣二(注:弟)は,更に私(注:兄)をぎやふんと参らせることを言った。

「俺は今,兄さんから聞いただけだから,二種類の知識とは,どういふことか,よく分らない。しかし大体見当つくが,知識をそんな風に二つに分けたりするのは,ブルジョア観念論だね。マルキシズムは具体的な知識であり学問的な知識だ。俺がもしそんな観念的な知識論を読んだら,さういふことを先づ考へるね。ジュームスと同じことをラッセルも言つてるなんて,兄さんみたいなことは考へない。そんなことは,どうだつていいぢやないか。ゆふべ一晩,さんざ考へたと言つたつて,そんなことをいくら考へても,何んにもなりやしないぢやないか」

「そりや,さうだ」と私は一応折れて,

「しかし,その知識の分類は間違ひかね。俺は正しいと思つたが」

「これが嘗てのマルキストか」

「マルキストだつたかどうか」

「転向したからつて,そんなこと言ふ必要はない」

・・・。

『正宗白鳥全集・第11巻』(新潮社,1968年1月刊/セット版=1976年8月刊)(2012.2.17)

* 正宗白鳥(まさむね・はくちょう,1879-1962):小説家,劇作家,文学評論家,1950年に文化勲章受章。

(pp.282-285:「圓本のことなど」)

(p.284)・・・。アインスタイン(注:アインシュタイン)を招聘したことなんかは,(改造社は)日本の一雑誌社として壮快な行為であつたが,これは,(改造の)山本社長が,ラッセルに向つて「今の世界で最もえらい人物は誰か」と訊くと,「レニン(注:レーニン)とアインスタインだ」と,ラッセルが答へたので,それではアインスタインを日本へ呼ぶ事にしよう,レニンは呼ぶ訳に行かないからと,山本社長は決心したのださうだ。相対性原理の理解者は日本には五人か六人しかゐないと云はれてゐたが,私なども,「相対性原理早分り」と云つたやうな書物を買つて見ただけで,何が何やら分らぬなりに,この世界の偉人の慈眼豊頬を仰見たのであつた。帝國ホテルで歓迎曾があつたので,その時余興としてこの偉人のヴアイオリン演奏があつた。・・・。

現代日本文學全集,すなはち圓本(注:円本)なるものは,出版界劃期的事件であつたが,これに関する文壇人の態度や心境は,さまざまで,面白い噂の種になつたのである。私は世界漫遊の時,この圓本の印税が役に立つたのだが,當時帝國ホテルに滞在してゐた私は,ロビーの机の上で,この印税の略半額一萬圓を銀行小切手で改造社員から受取つたのであつた。・・・。

岡井隆『詩歌の近代』(岩波書店,1999年3月)(2012.2.14)

* 岡井隆(1928~ ):医師にして歌人・文藝評論家。慶応大学医学部卒。1993年から歌会始選者,1996年紫綬褒章,2004年旭日小綬章受章。

[pp.21-22: 詩の有用性について--わたしたちが詩を読む時

(p.21) バートランド・ラッセルは「なぜ,われわれは本を読むか。大多数の人間は本を読まない,とわれわれは答える。人類の大多数は本を全然読まないし,残りの少数の中の大部分は絵入り新聞しか読まない。」といった。この「絵入り新聞」というところは,漫画,夕刊新聞といい換えてもよい。ラッセルは「しかし本を読む人のほとんどは,知識や自分の見解の'裏付け'を求めて読書するのではなく,現実から空想の世界への逃避のために読書する。」と続けていい,この手の逃避の形の中に詩をも入れた。「探偵小説や詩や文学は,すべて姿は変わってもいわゆる『現実』からの逃避にほかならない。」ラッセルは現実逃避は悪いばかりではないといって,その例として現実逃避のために幻想の中に逃げ込んで音楽を書いたモーツァルトの例をあげている。(注:岡井隆氏は出典をあげていないが,1932年3月2日に執筆されたエッセイ「Flight from Reality(現実からの逃避)」からの引用である。)

ラッセルのこういう考えには,すぐに反論したいところがあるが,現実逃避の善悪は別として,わたしたちが日常たえず現実から逃避していることも確かである。人類のうちのごく少数の人は,その時詩歌の中へ逃げ込むのである。テレビや携帯電話の中へ逃げ込むかわりに,詩歌の世界へ逃避する。こういう逃避は,生産的か消費的かといえば消費的である。だが,消費から生産に転ずることもあるはずだ。・・・。

小池滋・青木康(編)『イギリス史重要人物101』(新書館,2008年8月)(2012.2.2)

* 村山敏勝(1967~2006年):執筆当時,成蹊大学文学部専任講師,その後助教授。2006年10月に肺塞栓症のため急逝。

(pp.192-193)

「わたしは頭が悪くなって数学ができなくなると哲学を始め,さらに頭が悪くなって哲学も駄目になったので歴史を始めた」とはラッセル本人のことばである。この後さらに頭が悪くなって小説を書き始めたということになるだろうか。彼らしい率直さとウィットに富んだ暴言といえよう。彼のもっとも重要な仕事が初期の数理哲学にあることを疑う人はいないが,「頭が悪くなって」からの一連の仕事もいまだに明快かつ面白く読める。・・・。

『外部世界はいかにして知られうるか』(1914年)などでは,観念論やベルクソンの「生の哲学」を神秘主義として批判している。ラッセルは神秘主義を批判しても論理至上主義をとらず,むしろ論理がごくごく限られた範囲にしか適用されないと指摘する。「善」は絶対的な存在を持たないと主張する彼は,はっきりと不可知論者である。しかしそれは彼があるものを善とみなして行動することを妨げない。これは著しくヒューム的な態度で,ただ違いは彼がリベラルだったことである。・・・。(★全文(画像)を読む)

『自由と組織』(1934年)はいまだにもっともリーダブルな十九世紀政治思想史の一つだろう。一九三六年アメリカに移住。しかし性的にも思想的にも不道徳という非難を受けてニューヨーク市立大学の職に就けず,失職している。戦後の彼は最初アメリカの原爆保持を認めていたが,一九五四年のビキニ環礁水爆実験を機に激しい原水爆禁止運動を始める。一九五二年に最後の結婚。一九六一年,八十九歳にして国防省前に座り込んで逮捕されるなど,市民不服従運動を指揮した。・・・。

<参考まで>

(A)記述の誤り 「(p.192)・・・,母の反骨精神のためパブリックスクールには通わず,・・・」 → 「母」ではなく「祖母」の間違い。母はラッセルが2歳の時にジフテリアで亡くなっている。(参考:「ラッセル年譜」)

(B)誤解を与えそうな記述

1)(p.192)・・・。一八九四年に家族の反対を押し切り,フェビアン協会のメンバーでもあったアメリカ人のアリス・パーサル・スミスと結婚。 → 「フェビアン協会のメンバーでもあった・・・」という言葉はつけないほうが誤解を招かなくてよい。ラッセルは17歳の時(1889年)にアリスと出会い一目惚れし,アリスとつきあうようになるが,「一八九四年に・・・フェビアン協会のメンバーでもあった・・・」をつけると,一八九四年(ラッセル22歳)の頃にアリスと初めて会ったように誤解する人がいると思われる。

2)(p.193)・・・ラッセルは独創性ということにほとんど価値を置かなかったようにみえる。彼の哲学は,個性を消した論理学の追求に向けられた。→ ラッセルの論理学や数理哲学においてはそのとおりであるが,(論理学以外の)「ラッセルの理論哲学」は独創的なアイデアに満ちており,「独創性に価値を置かなかった」というのは言い過ぎであり,誤解を与えると思われる。村山敏勝氏がこのように書かなくても誤解している人は多いが・・・。

A.M. ナイル(著),河合伸(訳)『知られざるインド独立闘争―A・M・ナイル回想録 』(風濤社,2008年8月)(2012.2.1)

* A.M. Nair(1905-1990):インドの独立運動家,実業家。1949年,銀座にインド料理専門店ナイル・レストランを開業。

* 本書は,1983年5月に出版されたものを一部内容を変更して新版として出されたもの。(pp.138-139)・・・。わたしが自らにこびたり,高慢な態度をとったりするのを防ぐことができたのは,学生時代に,人前では自制し,謙虚に振る舞うという日本の伝統に感化されたからだったと思う。義務を果たすのは大事だったが,見せびらかしたり,そんな態度を示したりする必要はなかった。振り返ってみると,わたしがとった方針は間違っていなかったようだ。あのころにわたしと日本の名士たちとの間で結ばれた友情は強固かつ永続的なもので,いまにいたるまで変わってはいない。とくに懐しい思い出は,出雲大社の宮司で当時では最高の神官の一人だった千家氏(せんげうじ)と親しく交際できたことである。国家宗教だった神道は政治にも大きな影響力を持っていた。千家氏とわたしは,よく千家氏のお宅があった大阪の中之島での講演会にいっしょに招かれて,同じ演壇から聴衆に語りかけたものだった。

インドでは,事態は急を告げていた。インド統治法の改革を掲げて一九二八年に任命されたサイモン委員会がインド人側からボイコットされたことはすでに述べたが,サイモン委員会はその後も,成果は上がらぬまま活動を続けていた。国民会議派は一九三一年までには,イギリスの支配下にあった中央および地方議会のボイコットを指令していた。同時に,不服従運動が開始された。ガンジーをはじめとする指導者が逮捕されたが,副王のアーウィン卿はやがて,弾圧では事態の改善は不可能であることを悟る。投獄されていた指導者たちは次々と釈放され,ガンジーとアーウィンの間で,インド統治法の改革問題はロンドンで開かれる円卓会議で取り上げるという合意が成立した。この会議の結果を待つため,国民会議派は不服従運動を中止した。しかし円卓会議は失敗だった。イギリスはプールナ・スワラージ(完全独立)を求めたガンジーの要求を拒占した。インドのナショナリズムは再び燃え上がり,それに対してイギリスは再び大弾圧を開始した。国民会議派の指導者はまたしても投獄された。ロンドンのインド連盟が派遣した調査団にはバートランド・ラッセルも加わっていたが,かれは調査を終えたのち,こんな辛辣な感想を述べた。「ドイツのナチ党員が行っている犯罪行為に対しては多大の関心が集まっているが,それにも劣らぬほどの犯罪行為がインドで,イギリス人によって犯されていることについては,それを承知しているイギリス人はほとんどいない」

『パブリッシャーズ・レビュー』2012年1月15日号(2012.1.30)

* 鎌田浩毅(かまた・ひろき,1955~ ):京都大学教授。専攻は火山学・地球科学など。

* 鎌田浩毅氏のホームページ(p.7 鎌田浩毅「'知的生産'のための術語集・第4回「数学」)

理科系の基礎科学分野は大きく五つに分類される。数学,物理学,化学,生物学,地球科学の五分野だが,この中では数学が他の四つと際だって抽象的である。たとえば,紙と鉛筆とアタマさえあればできる学問は,数学だけなのである。何千億円どいう実験装置を駆使するビッグサイエンスの現代にあっても,こうした数学の特異性は微塵も揺らいでいない。

さて,六十代を前にしたアランは,一九二五年にガリマール社から初版の『幸福論』を刊行した。高等中学校で哲学の教師をしていた頃である。また,五八歳のラッセルは一九三〇年に『幸福論』を刊行した。二つの幸福論はいずれも,人間の感情よりも理性を重視する「主知主義」の思想に貫かれている。アランの人生に対する記述は,ラッセルと酷似する。いわば「理系的」でドライな人生論が展開されているのである。・・・。

・・・。他にもアランとラッセルには共通点がある。若きラッセルが数学に天才的才能を発揮したことは有名だが,高等中学校時代のアランもきわめて数学のできる生徒だった。特別給費生となっていた彼は,幾何学に熱中し,数学者になろうとエコール・ポリテクニク理工科学校の受験勉強を始めた。この学校はフランスが国家の威信をかけて天才教育を行う超エリート大学,グランゼコールの一つである。

ところが父の知人が,人文系のグランゼコールである高等師範学校(エコール・ノルマル)の受験を強く薦めて,「君なら勉強しなくても合格できる」ど言った。この忠告に従ったアランは,首尾良く高等師範学校に入学し,二四歳で哲学教授の資格を取得した。

哲学に出会う前のアランが数学好きの生徒だったことが,私には興昧深く思われる。数学とは,論理のみで構築される理系学問の粋である。アランは読書家の獣医だった父から 知的な影響を受けたのだが,ラッセルの生い立ちと重なるのだ。おそらく人生の早い時期に,感情どは無縁の数学の美しい世界を知ったことが,後年「主知主義」に傾く原因となったのではないか,と私は推察する。

彼らにとって,若い時分に没頭した数学は「子供の遊び」と同じ構造を持っていた。アランは『幸福論』にこう叙述する。「子供はいっさいを挙げて遊びにうちこむ。自分のためにひとが遊んでくれることなど待っていない」(串田孫一・中村雄二郎訳,白水Uブックス,二八四ぺ-ジ[九二章])。私はこうした見方にとても共感を覚える。

紙と鉛筆さえあればこと足りる数学は,その世界が理解できる人にとっては純粋に「遊び」なのである。私自身,暇さえあれば高等数学の本を読んでいる父のうしろ姿を見てきたので,よく分かる。数学が「遊び」になることは,私には新鮮な驚きだった。こうした無心の「遊び」が,幸福には欠かせない要素であることを,アランとラッセルの『幸福論』は教えてくれるのである。(全文を読む(画像版))

宮沢俊義『憲法講話』(岩波書店,1967年4月/岩波新書-青627)(2012.1.12)

* * 宮沢俊義(みやざわ・としよし, 1899年-1976年9月4日):本書出版当時(1967年)東大法学部名誉教授。憲法専攻。(pp.58-60 大学の自治)

(p.59)・・・。学問の自由を憲法で定めることは,主として,ドイツの伝統である。学問の自由は,政治権力の干渉に対する大学の抵抗からうまれた。日本国憲法の学問の自由も,さきにのべられたような過去の政治権力の大学に対する干渉への反省にもとづいて,理解されなくてはならない。

このごろ,大学の自治に関する論議の中に,国立大学は国民の税金でまかなわれているから国民に対して責任を負うべきだ,という意見か聞かれる。それは,その通りだろう。しかし,ひとくちに「責任」といっても,その内容は,そこでの公務の性質によって,いろいろとちがうことを注意すべきである。・・・。

1940年のはじめのことであるが,当時カリフォルニア大学にいたバートランド・ラッセルが,ニューヨーク市立大学の哲学教授に任命された。すると,アングリカン教会のマニングという主教が,ラッセルは反宗教的だという理由で,これに抗議した。ブルックリンのある歯医者の妻が,納税者訴訟を起こし,ラッセルは無神論者で反道徳的だという理由で,その任命の取消しを求めた。裁判官マギーアンは,カトリック教徒だったが,その年の3月30日の判決で,ラッセルの著書にあらわれた反道徳的学説を理由として,その任命を取り消した。そして,ラガーディア市長は,政治的な考慮から,この判決に対して上訴しないことにした。

その年の秋,ラッセルは,ハーヴァード大学でウィリァム・ジェームズ講座を担当することを頼まれていた。右の判決を機に,同じような圧力が加えられたが,総長はじめ,ホワイトヘッド,デューイ,アインシュタィンなどの諸学者も,こぞってラッセルを支持した。

この納税者訴訟(taxpayer's suit)は,納税者が公的機関の責任を問うひとつの方式であるが,こういう責任の問い方が,大学と大学教授の責任の問い方として,望ましいものでないことは,徳富蘇峰のような学問の自由を好まぬ人たちを別とすれば,だれしも承認するところだろうと思われる。大学の責任は,どこまでも大学の自治と自律にもとづくものでなくてはならない。そうでないとすれば,憲法の保障する学問の自由は,まったく死んでしまうだろう。・・・。

(参考)

・鶴見俊輔「バートランド・ラッセル事件」

・日高一輝「恋愛と結婚と離婚の自由論--B.ラッセル事件」

・鵜飼信成「ラッセルの思い出」

・宮沢俊義「(ラッセル卿追悼講演)たたかう民主主義者 - B. Russell」