バートランド・ラッセル - 落穂拾い 2009年

(ラッセル関係文献「以外」の図書などでラッセルに言及しているものを拾ったもの)2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

索引(-出版年順 著者名順 書名の五十音順)

* ウォーレン・バフェット(Warren Edward Buffett、1930年8月30日 - ):著名な投資家、資産家、慈善事業家。

|

| |

|

これをアマゾンで購入 |

(pp.459-460)とはいえ、社会や政治の大義にバフェットが無関心だったわけではない。核戦争が起きることを心底心配していた --1960年代はじめ、核戦争はいまにも起きるかもしれない'真の脅威'で、核攻撃を受けた際に生き残るために放射能を防げる防空壕を築くことを、ケネディ大統領みずからが各家庭に勧めていたほどだった。それに、キューバに配置されたソ連のミサイルの撤去をめぐってケネディとフルシチョフが対立し、あわや核戦争かという状況をからくも免れたばかりだった。哲学者バートランド・ラッセルが1962年に発表した反核論文『人類に未来はあるか』(Has Man a Future?)を目にしたバフェットは、それに大きな影響を受けた。ラッセルの哲学の厳粛さを高く評価し、一体感を抱いて、ラッセルの意見や警句をしじゅう引用した。アインシュタインと共同でラッセルが発表した影響力の大きい反核宣言にある「あなたが人類の一員であることを忘れないようにし、ほかのことは忘れよう」という言葉を記した小さな楯をデスクに置いたほどだった。

だが、1964年に議会が'トンキン湾決議'を成立させたあと、バフェットがより緊急を要すると考えたのは'反戦運動'だった。この決議は、米海軍駆逐艦が攻撃されたという真偽の疑わしい事件を'北ベトナム攻撃の口実'にして、東南アジアで宣戦布告なき武力行使を開始する権限をジョンソン大統領にあたえるものだった。若者たちは徴兵カードを焼いて拘禁されたり、徴兵を免れるためにカナダヘ逃げたりした。世界中の街で何十万人もの人が戦争拡大に抗議するデモを行なった。ニューヨークの五番街、タイムズ・スクェア、ニューヨーク証券取引所でもデモがあり、東京、ロンドン、ローマ、フィラデルフィア、サンフランシスコ、ロサンゼルスその他にも行動がひろがった。

バフェットは、デモにくわわったおおかたの市民のような理想を追い求める平和主義者でもなければ、父親のような過激な孤立主義者でもなかったが、ベトナム戦争は間違っていると強く感じていた。しかも、アメリカの介入は欺騙(きへん)を根拠としている--正直であることをなによりも重視するバフェットは、それをことに問題視した。

(pp.34-35)・・・人間社会の進歩は共同生活の範囲の広さを尺度とすると考えられます。人間の歴史のごく初期に各人が各人を敵として争ったという説はあまり信用できませんが、少なくとも文明が進むにつれて味方の範囲が広くなり、逆に敵と見なすべき範囲が減って来たことだけは確かです。われわれ日本人にしても、つい百年ぐらい前までは、親の仇とか主君の敵とか言って、同じ日本人、同じ地域の人たちが殺したり殺されたりして、それで'立派な行為'だと世間でも褒めたりしていたものです。その頃は外国人などを斬り殺すことを'英雄行為'だと考えている人も多かったのです。これは日本だけに限らず、世界中どこの国でも同じような経過をたどって来たのです。今でも自分の家庭だけ、自分の村落だけ、自分の地方だけ、自分の国だけよければ、よその家庭や村や地方や国はどうなってもよいという考えの人が多いようです。こうした自分中心の考えからすべての争いが起こり、戦争にもなるのです。こうした差別心がなくなれば戦争の起こるはずもないのです。現在活動している人々のうちでも、広く事物を知り正しい理解力を持っている人々はそう考えています。たとえばイギリスの哲学者バートランド・ラッセルと歴史学者のアーノルド・トインビーは、いろいろな問題について意見が違っているにもかかわらず、偏狭な愛国心を批判し、全人類の協力協同を唱える点ではまったく考えが一致しています。国と国とが人殺しをして争うのは、昔の蛮族が隣りの村へ首狩に行ったのとあまり違いがありません。・・・。

* サティシュ・クマール(1936~ ):9歳でジャイナ教の修行僧。E.F.シューマッハー(『スモール・イズ・ビューティフル』の著者で、経済学者)とガンジーの思想を継承し、イギリス南西部にシューマッハー・カレッジを創設。

(p.172)ヴィノーバとクリシュナムルティーは核兵器の恐怖について語っていたが、私と友人の E.P.メノンが世界横断の旅に出るきっかけになったのは、1961年のイギリスでのバートランド・ラツセルの逮捕だった。ラッセルは核爆弾反対運動のため逮捕された。齢90のラッセルが世界平和という大義のために投獄される覚悟があったのに、若者の私は何をしているのだろう? 当時、世界には4つの核保有国があった。ラッセルと連帯するため、私たちは世界の核の首都であるモスクワ、パリ、ロンドン、ワシントンヘと歩くことにした。ヴィノーバは私たちを祝福し、私たちの'徒歩旅行'はどんなお金も持たずに行われるべきだと助言してくれた。長い間考え、よく検討した後、私たちは勇気を奮って、見知らぬ世界に飛び込む僧侶のように出発した。私たちは自らの無事を人々と世界に委ねることにしたのだった。・・・。

(pp.179-181)「第十五章 合理主義と非暴力 -バートランド・ラッセルとの遭遇」

ある命題が真であると裏づける根拠が何もない場合、西洋の偉大な思想家との初めての出会いは、'私の世界旅行の途中'に起こった。それはバートランド・ラッセルである。彼の勇気ある信念、明確な思想、人類の幸福への献身を私は尊敬していた。インドからイギリスヘの私たちの'徒歩旅行'はラッセルに刺激を受けたものだったので、それはまるで彼を訪ねる'巡礼の旅'のようだった。

その命題を信じることは好ましくない。

バートランド・ラッセル

私の友人の E・P・メノンはラッセルと書簡のやりとりをしていたが、ラッセルは私たちをロンドンから彼が隠居している北ウェールズの町ペンリンム(注:プラス・ペンリンのこと)ヘ案内するよう、秘書のパット・ポトルに頼んだ。

10月のある晴れた晩、私たちは車で北西へと出発した。「道の混み具合にもよりますが、(ロンドン市内から)だいたい5時間くらいのドライブになります」とパットはいった。パットは私たちのために、飲み物、パン、チーズ、果物、ナッツ、レーズンなどの詰まったバスケットを用意してくれていた。ラッシュアワーはほぼ終わっている時間だったが道路はまだ混雑しており、ロンドンから出るには時間がかかった。

「バーミンガムで多少渋滞するかもしれません」とパットはいった。「でも、その後は大丈夫なはずです。もちろん、ウェールズの道は丘陵地帯なので曲がりくねっていますがね」

「心配しないで下さい、ゆっくり話す時間ができるというものです」と私はいい、こう尋ねた。「なぜラッセルは、ウェールズに隠居したのですか?」

「先ずは、ラッセルがウェールズの生まれだからです」とパットは答えた。「それに、ウェールズは今でも汚されていない静かな田舎です。公害や騒音もありません。暮らしはずっと快適だし、ラッセルは田舎の環境が好きなのです」

「その他に彼が好きなものは何でしょうか?」と私は聞いた。

「面白い質問ですね」とパットは満面の笑みを浮かべていった。少し考えてから、彼はいった。「ラッセルが愛するのは論理、平和、それともちろん、女性です」。今度は、パットは大声で笑った。「彼の今の奥さんは、彼の人生で4人目か5人目の女性でしょう。だから、女性への愛は優先順位が高いに相違ありません」

「彼は情熱家なのでしょう」と私はいった。「情熱と結びついた愛はとても力強いものです。しかし、情熱はあまり論理的なものではありません。彼はどうやって'情熱と論理のバランス'を取っているのでしょう?」

「あなたは、『ラッセルのパラドックス』と呼ばれるものに踏み込んでいます。ラッセル は、アルフレッド・ノース・ホワイトヘッドと協力して完成させた有名な著書、『プリンキピア・マテマティカ』を執筆中に、このパラドックス理論に達しました」とパットはいった。(松下注:もちろんこれは、「論理的パラドクス」の問題ではない。しいて言えば「心理的パラドクス」である。)

「その本はラッセルに偉大な名声をもたらしましたね」と私は付け加えた。

「ええ、そのとおりです」とパットはいった。「ラッセルはノーベル賞を受賞しました」

「でも、私には彼の'乾いた論理'と'分析的な哲学'は、どちらかというと冷たいものに思えます」と私はいった。

「多くの人がそう感じます」とパットは認めた。「事実、ラッセル自身も『冷たい』という言葉を使いました。彼は、『数学は真理を含んでいるだけでなく、究極の美、彫刻のように冷たく厳粛な美を持っている』といいました。ですから、あなたのいうことはもっともです」

ラッセルの数学理論に対しての不安感を思い起こし、私はこう聞いた。「数学への愛はラッセルに、すべての哲学、思考、倫理でさえも数学によって説明可能である、と宣言するに至らしめました。実際、ラッセルはあらゆる発見は数学的公式に置き換えることができると考えています。しかし、そんなことは可能でしょうか?」(松下注:ラッセルは、'倫理の問題'(命題など)を数学的公式で表現できるなどとは言ったことはない。)

パットは答えた。「その点について、バートランド・ラッセルとルートウィヒ・ウィトゲンシュタインとの間には大きな意見の違いがありました。ウィトゲンシュタインは、数学的に公式化することはおろか、'言葉で表すことすら不可能な思考の領域'があると考えていました。これが彼のいう『沈黙の領域』であり、この点に関してウィトゲンシュタインはいわゆる東洋思想、特に仏教に近い立場です。ウィトゲンシュタインは、西洋哲学の冷徹な合理主義にそれほど囚われていません。しかし、ラッセルの興味深いところは、彼の論理と哲学が冷たいものであったとしても、彼の人生や行動、駆け引きのやり方などは情熱に溢れているということです」

「それはまるで彼が2つの、ともすれば'分裂的な人格'を持っているかのようですね」と私は率直にいった。パットは自分のボスに対するこのような批判的意見には慣れているようだった。

「そのとおりかもしれません」。パットはいった。「平和運動においての彼の記録を見て御覧なさい。第一次大戦時、ラッセルは平和主義者でした。彼は良心的兵役拒否者として投獄され、その信念のせいでケンブリッジ大学のトリニティ校(トリニティ・コレッジ)を免職されました。そして、第二次大戦時には彼は戦争を支持しました。(ラッセルは徴兵義務年令を越えていたので、ラッセル自身は良心的'兵役拒否'者ではない。あくまでも、良心的兵役拒否者を支持するという立場である。)なぜなら彼の論理的思考においてヒトラーは悪であり打倒すべきものだったからです」。パットは続けた。「ガンジーならそうはしないでしょう。ラッセルは、戦争と暴力はいかなる状況下でも罪悪であり本来間違っている、とは考えていないのです」

「つまり、そこが'矛盾'している点なのですね」と私はいい、こう尋ねた。「平和に対するラッセルの献身は道徳的あるいは倫理的な根拠に基づいているのではなく、実際主義的、数学的とすらいえる計算に基づいている、とおっしゃるのでしょうか?」

「分かりません」とパットはいった。「私はラッセルと一緒に仕事をしていますが、私にとって、そして他の多くの人にとっても、ラッセルは未だに謎です。いずれにせよ、かくも偉大な知性の持ち主が'平和の戦士'でもあるということは、私たちにとっては幸運なことです。その名声のお蔭で、彼はアインシュタインを平和宣言に署名させることができ、それが毎年多くの科学者が集まって開催するパグウォッシュ会議につながったのです」(注:アインシュタインが署名したのは、ラッセルが世界的に有名だからではない。アインシュタインとラッセルとはかなり交流があり、お互いに尊敬しあっており、核兵器に対しては同じ思いを持っていたからである。)

「パグウォッシュはどこにあるのでしょう?」と私は聞いた。

「カナダのノヴァスコシアです」とパットはいった。「今では、パグウォッシュ会議は世界のあちこちで開催されています」(注:周知のように、パグウォッシュ会議は、最近、ノーベル平和賞を受賞している。)

話の合間、私たちはナッツをかじり、チーズを食べていた。自身も合理主義者である我が友人 E.P.メノンがいった。「倫理的根拠に基づくにせよ実際的根拠に基づくにせよ、平和と非武装と正義を達成できるなら、私は大満足ですよ。動機が何であるかは問題ではなく、結果が問題なのです」

「ラッセルもそう考えています」とパットはいった。「彼はCND(核兵器廃絶運動)では、キリスト教徒や社会主義者や保守派、その他たくさんの核兵器廃絶という一点について意見を同じくする人々と協力してきました」。活発な会話とバスケットの中の美味しい食べ物のお蔭で、私たちの道中はあっという間に過ぎた。夜遅くに私たちはペンリンム(プラス・ペンリン)に到着し、疲れを取り新鮮な気持ちで次の日の午後にラッセルと会うため、ゆっくりと寝ることにした。

ラッセルは海の近くの、快適だが吹きさらしの田舎風コテージに幕らしていた。私たちは彼の家の居間でお茶を飲みながら座っていた。私は、部屋の壁にあるいくつかの印象的な絵から目を離すことができなかった。私は西洋に来てまだ間がなく、西洋美術についてあまり知らなかったが、科学者や哲学者だけでなく貴族の肖像画があるのは、ラッセルの経歴と関心を物語るものだった。

ラッセルは、'もじゃもじゃの灰色の髪'をした痩せた'小柄な'男性だった。彼はカジュアルなズボンを穿いていたが、シャツにはしっかりとアイロンがかかっていた。ウールのベストにツイードのジャケット、赤いネクタイを締めた姿は、旧舎の環境の中ですっかりくつろいでいる都会的インテリの印象を与えた。

91歳という年齢(注:ということは、1963年にサティシュは訪問か?)にもかかわらず、彼は非常に機敏だった。平和に対する彼の献身は揺るぎなく活発なものだった。しかし、私が予想したとおり、世界平和についての彼の原点は私のそれとは大きく異なっていた。「私が恐れているのは'世界の終末'だ。もし我々がこの恐るべき兵器を始末しなければ、兵器の方が我々を始末するだろう」と彼は力強くいった、彼は、戦争と平和やその他多くの問題を解決する手立てとして、合理的思考の力を信じていた。世界の問題を統御し整理するための客観的かつ論理的方法が存在する、と彼は考えていた。

→ 続き(詳細版)を読む。

* リチャード・ディーコン:英国のジャーナリスト。

* 橋口稔(1930~ ):東大名誉教授,20世紀英国文学専門。

(pp.95-96) '同性愛の行為'ばかりでなく話題も、20世紀の初頭の(ケンブリッジ大学の)'使徒会'においては盛んになっていた。後にブルームズベリー仲間の一人になったダンカン・グラントが、同性愛はあまりに流行しすぎて、「女好きの者でさえ、まともだと思われないように、'男色'のふりをする」と軽口を叩いたのは、この頃のことである。1911年にビアトリス・ウェッブは、コートニー卿夫人に宛てた手紙で、バ-トランド・ラッセルについて書いている。「バーティーがケンブリッジヘ行ったのはよくありません。あそこには、ロウズ・ディキンソンを頭とする悪い仲間がいて、性の問題でアナーキーを理想にしています。若いフェービアン協会員に、それが悪い影響を及ぼしているのには、ずっと前から気づいています。

しかし、同性愛をあからさまなものにした使徒の頭は、ディキンソンでも、エディー・マーシュ一(後のサー・エドワード・マーシュ、チャーチルの個人秘書)やロウデン・ノエルやウェッドやマクタガートのようなその時代の同性愛の人たちでもなく、伝記芸術に革命を起したジャイルズ・リットン・ストレイチーであった。1892年に使徒会員になったバートランド・ラッセルはつぎのように言っている。「私の時代より後に、会は一つの点で変った。ジョージ・トレヴェリアンとリットン・ストレイチーの間で、長い長い戦いがあって、ストレイチーが全面的な勝利を収めたのだ。ストレイチーの時代以降、しばらくは会員の間の同性愛関係が普通のものとなった。私の時代には、そんなことはなかった」

これはかなり控え目に言っている。ラッセルの時代にも、使徒会員の多数は同性愛であったろう。ラッセル自身は異性を愛したにしても、このことを知らなかったと思えない。(注:'福田和也'氏は、ある著書のなかで、何の根拠もなく、ラッセルを同性愛者だと決め付けている。ラッセルは同性愛を容認しているが、それは人間(個人)の権利としていろいろな愛の形を認めるからであり、ラッセルを'同性愛者'だときめつけるのは、いささか軽率である。)

* クラーク・カー(1911-2003):カリフォルニア大学バークレイー校初代学長の後、カリファルニア大学代12代総長。経済学専攻。

(pp.117-118) ほとんどすべての国々で、高等教育はますます若者たちにとって大人の生活に入るための主要な道筋となりつつある。高等教育の諸機能は、世俗的な面へと拡張し続けていくだろう。より優れた知識とより高度な技能とは、(新たな社会構造とともに)人間の進化を生む主要な手段だからである。・・・。

最も必要とされる新しい諸機能には、次のようなものが含まれている。すなわち、学生たちへの世界的視野の提供、世界的規模の諸問題の研究のための国家レベルと国際レベルでの機構の開発--今日では国家レベルでの大問題のほぼすべては世界的な広がりをもっている、そして世界中のシステムを分析できる知的な枠組み、バートランド・ラッセル(Bertrand Russell)がかつて「獰猛な専門主義」(fiercer specialisms)と呼んだ知識を分断してしまう現在の傾向に対して、広範な相互関係に基づいて未来を担当することのできる知的な枠組みの促進、がそれである。このことは未来に向かっての大きな飛躍を必要とする。世界はかつてないほど世界の諸問題に協力して取り組む研究者たちの国際的なコミュニティを必要としているのである。高等教育の効果を測定する究極のテストは、各高等教育の国家的ではなく、世界的なレベルからみた効果を測定するものになっていくだろう。・・・。

* ウォーレン・バフェット(Warren Edward Buffett、1930年8月30日 - ):著名な投資家、資産家、慈善事業家。彼は、ラッセルを尊敬しているという。

習慣という名の鎖は、抜け出せないほど重くなるまでは、軽すぎて存在を感じることができない。(p.34)これは、英国人哲学者バートランド・ラッセルの言葉をウォーレンが引用したものである。悪しきビジネス慣習を放置しておくと、水面下で刻々と事態が深刻化し、手遅れになってからようやく表面化する、という実情を的確に言いあてている。じっさい、事業が不振に見舞われたとき、とっくの昔に取り組んでおくべきコスト削減を、泥縄式に実行するような場面がよく見られるものだ。こうした企業は業績好調時に不必要な支出をふくらませてしまっており、それゆえ環境が悪化したときには地盤沈下をまぬがれることはできない。

* 森昭(もり・あきら、1915‐1976):当時、大阪大学教授

* 岡田渥美(おかだ・あつみ、1933~ ):当時、大阪大学講師/後に京都大学高等教育教授システム開発センター長

(pp.155-158)岡田渥美「新実在論の教育思想」の一部

・・・。その意味で、彼の思想は、哲学的にも、また社会的・政治的にも、ラディカルな「個人主義」をその特色とする。彼は言う。「究極の価値は、個々人のうちに求めるべきであって、全体(国家や集団)に求めるべきではない。よき社会は、これを構成する人々のためのよき生活への手段であって、それ自身で特別の優越性をもつものではない」(B. Russell, Authority and the Individual, 1949, pp.33-34)。「よいことのすべてが実現されうるのは、じつに個人においてであって、個人の自由な成長こそ、世界を再建すべき政治組織の究極の目的でなければならない」(B. Russell, Roads to Freedom, 1918/岡田氏は1949年版を参照)。しかるに、ラッセルによれば、現代人は、体制の圧力と権力の統制と生活の機械化とのために、個人として生き生きと創造的に生きることを忘却している。しかし、もし創造的活動の場が与えられ、自己の生をより完全に実現する機会に恵まれるならば、人間は生れかわったような喜びを味わいうる。そして、こうした人間性の再生を実現する「新しい世界への鍵」(the key to the new world)(注:B. Russell, On Education, 1926)となるものこそが、'言葉の正しい意味における教育'なのである。

・・・、彼が教育に深い関心を抱いた最初のきっかけは、第一次大戦の勃発にあった。そこに端なくも露呈された人間の狂気ないし「内なる暗黒」(darkeness within)を目のあたりにしたラッセルは、戦争の究極的原因を「人間性に潜む闘争的・破壌的衝動」に見出し、この戦争への衝動を止揚し浄化する教育の必要を痛感したのであった。かくして彼は、『社会再建の原理』(Principles of Social Reconstruction, 1916)で、「政治の武器としての教育」を批判し、ついで『教育論』(On Education, 1926)においては、「新世界を開く鍵」としての教育の本来的なあり方を探求し、最後に『教育と社会体制』(Education and the Social Order, 1932)においては、「人間を正気にする教育」を論じ、人間と社会に対する冷徹な洞察を踏まえた独自の教育思想を展開している。以下、これら三著を中心に、彼の教育思想を概括的に述べよう。(→ 詳細版)

* 巻口勇次(まきぐち・ゆうじ、1934年~ ):日本時事英語学会第九代会長。

(pp.130-135)「MBE勲章の返還」

ジョンは、1969年11月25日、突如、エリザベス女王にMBE勲章を返却した。

その主な理由は、イギリスがナイジェリアとビアフラの紛争に介入したこと、およびイギリスがアメリカのヴェトナム戦争介入を支持したことなどであった。いずれの理由にも、弱者への共感と反戦思想がその根底にあった。

そもそも、ビートルズが叙勲した最大の理由は、彼らがイギリスから世界に向けて途方もない数のレコードを輸出することによって、ポンド危機に苦しんでいたイギリス経済を救ったことにあった。・・・。

しかしジョンは、最初から、MBE勲章の受章には釈然としないものを感じていた。彼は、自分の生き方や考え方からして、権力を握っている体制の側に組み込まれることに違和感を抱いたのだった。にもかかわらず、彼が叙勲を承諾したのは、ビートルズや養母メアリーのためによかれと思ったのと、敏腕マネージャー、エプスタインの強い勧めがあったからに他ならない。・・・。

「自分の肩書きにつけられた'MBE'の文字を見るたびに、いつもきまり悪さを感じてきた。ビートルズのためによかれと思って受けた勲章だったが、気がついてみるとそれは自分を偽り、魂を売りわたす行為だった。今、その勲章を返すことで、平和のために魂を買い戻しているのだ」・・・。

もちろん、勲章の返還には、ベッド・インの時と同様、メディアに注目されることによって、平和キャンペーンに弾みをつけようとするジョンのメディア戦略があった。・・・。

予測されたように、ジョンの意思表示は、各方面から轟々たる非難を浴びた。・・・。

しかし一方では、ジョンの勇気ある行動を支持する人々もいた。数学者で平和運動家のバートランド・ラッセル卿がその一人だった。

彼はジョンに向けて、こう語っている。「それ(MBE勲章)は一巡して元に戻ったように思われる。この結果、きみが報道機関からどのような罵声を浴びせられようと、きみの言葉は多くの人々に戦争について考えさせることになると私は確信している」(林朗編p.121)ジョンは、四面楚歌のなかにあって、ノーベル文学賞の受賞者ラッセル卿からこのような賞賛を受け、大いに勇気づけられたことだろう。なお、『自由への道』、『自由と組織』など多数の著作で知られるラッセル卿は、権力におもねることなく、真実を語る哲学者として、いまだわれわれの記憶に新しい。彼はケンブリツジ大学のトリニティー・コレッジを卒業したのち、1910年から1916年まで、同コレッジの講師を務めていたが、平和主義を唱えドイツとの戦争を非難したため、その職を追われた。しかし、その後、彼が展開した息の永い著作活動は、彼にノーベル文学賞をもたらした。

* 臼井吉見(うすい・よしみ、1905年-1987年):評論家、小説家、編集者。小説「安曇野」などで有名(参考:臼井吉見文学館)

・・・。だが、内に根をもたぬ舶来文明の無差別の輸入は、心ある者に、たえがたい空虚を感ぜしめずにはおかなかった。その悲痛な第一声をあげたのが、夏目漱石で、明治の幕のおりる直前だった。

「煙草を喫っても、ろくに味さえ分らない子供のくせに、さもうまそうな風をしたら、生意気でしょう。それを敢てしなければ立ち行かない日本人は随分悲酸な国民と云わなければならない。・・・是を一言にして云えば、現代日本の開化は、皮相上滑りの開化であると云う事に帰着するのである。・・・併しそれが悪いからお止しなさいと云うのではない。事実やむをえない。涙を呑んで、上滑りに滑って行かなければならないと云うのです。」漱石の内からの訴えに対応するものとして、バートランド・ラッセルは、近代日本の分裂症状に対する衝撃的な診断書を発表した。ラッセルいわく、維新以来、日本人の知識や生活様式は大きな変化を見せたのに、宗教や道徳には、これという影響はなかった。それどころか、期侍された方向に逆行した観さえある。科学の普及は、合理主義を目ざさず、もっとも時代錯誤的な'ミカド崇拝への熱狂'を伴いつつ、進められた。王権の神授を信ずる産業国日本と、商業の神権を信ずる自由主義のアメリカとは、中国の原料支配をめぐって、いずれは衝突するにきまったようなものだ。その結果、日本は敗北し、異色ある、その文明は地上から消え去って、アメリカをして、汎世界的な、軍国的な帝国主義への一歩をふみ出させるだろう、と。

不吉な予言的診断書の発表されたのは、関東大震災の前年、大正十一年だった(注:The Problem of China, by B. Russell, 1922.)。日本の破局への進行を阻止する力は、ついに内部から現れなかった。その後、二十数年、ラッセルの予言は、気味の悪いほど的中した。

* 中野 好夫(なかの・よしお、1903年-1985年2月20日):英文学者(東大、中央大学教授等歴任)、評論家。

(pp.289-290 & 293-294)「誰のために書いているのか」

バートランド・ラッセルの、もう晩年に近いころのエッセイに、「わが文章心得」(How I Write)と題した短い一編がある。(エッセイ Portraits from Memory and Other Essays, 1956 に収められている。)題名の通り、彼自身の若いころからの文章修業の話や、また文体上の影響を受けた学者、作家たちのことを、ごく気やすく回想風に述べたものだが、その中に、次のような愉快な挿話が出る(出てくる)。

まず社会学の著作になら現われそうな文章の一例として、以下のような一文を挙げるのである。とりあえずまず邦訳してみよう。

生まれつきなり、あるいは環境のせいで、なにか偶然ともいうべき幸運な事情が集中したおかげで、現実例としてはきわめて稀な少数者だけにしか満たされぬようなある種の先行的諸条件が、たまたまうまく結び合い、多くの因子が社会的に有利なように基準から逸脱しているという個人でも創りだ出さないかぎり、人間というものはすべて、望ましからぬ行動様式から完全に免れうるものはいない。これがとにかく一文章なのである。実はこの試訳をやってみるのに、わたしは小半時ばかり脳味噌を搾り上げた。が、もちろん自信はないし、おそらくわかっていただける読者はいまいと思う。だから、やはり原文を引いておく。志ある方はよりよい名訳を試みていただきたい。(ただし、これを2つ、3つの文に解きほぐすのでは問題にならぬ。ぜひとも原文同様、一文章で願いたいのだ。)

Human beings are completely exempt from undesirable behaviour-patterns only when certain prerequisites, not satisfied except in a small percentage of actual cases, have, through some fortuitous concourse of favourable circumstances, whether congenital or environmental, chanced to combine in producing an individual in whom many factors deviate from the norm in a socially advantageous manner.

さて、以下がこの一文に対するラッセルの批評だが、自分ならこの文章をこう書くというのだ。

「人間というのはすべて、いや、少なくともほとんどすべては、悪人である。そうでない人間というのは、その生まれと育ちにおいて、よほど稀な幸運に恵まれたものにちがいない」(All men are scoundrels, or at any rate almost all. The men who are not must have had unusual luck both in their birth and in their upbringing. と。

そしていうのだ。この方がはるかに短くて、わかりやすい。しかも、まさに同じことをいっているはず。ただし(とラッセルは付け加える)、もしこんな後者のような文章を書いていれば、おそらくその教授は大学をクビになるのではないか、と。(なおついでにいえば、この文章、ラッセルは「社会学の著作になら現れそうだ」と書いたり、「果してうまく英語になるだろうか」などと空トボケているが、案外現実に彼がぶつかった誰か実際の学者の文章だったのではないだろうか。)・・・・。(→詳細版)

* S.ホーキング(Stephen William Hawking、1942年1月8日~ ):英国の著名な車椅子の物理学者。

* 原著:A Briefer History of Time, by Stephen Hawkings, 2005.

(p.1)・・・。

・・・。数十年前のある日、有名な科学者(バートランド・ラッセルであったと言う人もいます)が天文学について一般講演を行いました。彼は私たちの地球がどのように太陽の周囲を回っていて、さらにその太陽が今度はどのように銀河と呼ばれる莫大な数の星の集まりの中心を回っているかを説明しました。すると講演の最後になって、後ろの方にいた一人の老婦人が立ち上がり、言いました。「あなたのおっしゃることは、間違いです。世界は巨大な亀の背中に支えられた平面なのですよ」講演していた科学者はにんまりと微笑み、それから「では、その亀は何の上に立っているのですか?」と尋ねました。するとその老婦人は「お若いの、あなたは賢いね、とても賢い。でもね、亀の下にもたくさんの亀がいるのよ」と答えました。・・・。

* ヨースタイン・ゴルデル(Jostein Gaarder, 1952.8.8~ ):小説家、児童文学作家/当初、高校で哲学と文学を教えながら作家活動、後に作家として自立。

(pp.351-352)・・・。

「原因と結果の話に戻ると、稲妻を雷鳴の原因だと思っている人は多い。なぜなら、雷鳴はいつも稲妻のあとに聞こえるからね。この例は、ビリヤードの例とそんなに変わらない。でも稲妻は本当に雷鳴の原因なんだろうか?」

「そうじゃないわ。本当は同時にピカッときてゴロゴロッと鳴るのよ」

「だって稲妻と雷鳴は両方とも、放電の結果なんだからね。たとえぼくたちがいつも雷鳴は稲妻に続いて起こるというふうに体験するとしても、稲妻は雷鳴の原因ではない。第三のファクターが両方をひきおこす、というのが事実だ」

「そうね」

「二十世紀の経験主義者、バートランド・ラッセル、ちょっとグロテスクな例をあげている。'ひな鳥'は、飼い主が中庭を横切ってきたら餌がもらえる、ということを毎日経験している。それで'ひな鳥'は、飼い主が中庭を横切ることと'餌鉢'のなかの餌には関係がある、と結論する」

「でもある日、餌をもらえないの?」

「ある日、飼い主は中庭をやってきて、'ひな鳥'をしめる」

「うわあ、残酷!」

「時間を追って起こる出来事は、だからかならずしも原因と結果の関係にはないのさ。人びとに早合点をいましめるのは、哲学のとても重要な使命だ。早合点はいろんな迷信のもとにもなる」・・・。

* 貝塚茂樹(かいづか・しげき、1904年-1987年2月9日):東洋史学者で、京都大学名誉教授)。湯川秀樹は弟。

(pp.1-2) 90歳をこえてなお矍鑠(かくしゃく)として思索を続けながら、世の平和運動の中心として活躍しているバートランド・ラッセルが、長寿の秘訣についてユーモアを交えて、「長寿の第一の条件は長命の父母を選ぶことだ」と語っている。長寿は人間だれもが第一に熱望していることであるが、長命の家系の子として生れることは'人間の選択の自由'をこえた問題である。ラッセルの答えはかれの合理主義の論理と根本的に矛盾するが、そこに歴史の根本問題がひそんでいる。

明治時代の末期に生れた私は、文明開化の流れをくむ大正の文化主義の影響を強く受けて育った。フランスに行きたしと思って、高等学校でフランス語を第一外国語として習ったものの、フランスはあまりに遠かった。欧米の文化を理想として、一歩でもこれに近づこうとして、その無力を嘆じなければならなかった。欧米の文化をほんとに体得しようと思えば、結局欧米に生れ、欧米で育たねばならない。自分はどうして文明の開化の欧米の国に生れないで、この東海粟散(とうかいぞくさん)の島国に生れたのであろう。

大学に入学するとき私は欧米の文化の研究を断念して、東洋史を専門にすることを決心した。しかしよく考えて見ると、中国を文化の祖国と仰いでこれを研究するのが漢学者である。ここでまたどうしてじぶんは中国の地に生れえなかったのかというなげきを感じざるをえなかった。先進の異国の文化を学ぶものは、どこかでこの異国に生れえなかった絶望感からぬけ出さねばならない。ここに収めた文章は私が、この絶望感からぬけ出す努力のなかで書かれた。私は今でも、この絶甲感から完全に解放されているとはいいがたい。けれども、脱皮してきた抜け殻ともいえる、かつて書いた文章を複雑な感情をもって読み直しているところである。

・・・。けれども、過度な自信、自負は劣等意識の裏返しである場合が多い。私は、その書物にも、アメリカ人一般にも、根強く残るヨーロッパヘの劣等意識を認めた。ヨーロッパからの独立性を主張するために、自分の優越を、必要以上に強調する。それは、ジェファーソン以来のアメリカの伝統なのであろうか。一口に言って、そのいばり方には余裕がなかった。イギリス人やフランス人の場合と比べてみるとよい。彼らは自分の文化なり、生活様式なりを誇っているのにちがいないのだが、彼らの表現は、まさにその誇りの程度が高ければ高いほど、シニカルなものとなる。都会人のいばり方と田舎人のいばり方の差が、アメリカ人との間にあると言おうか。アメリカ人の自信、自負は、あまりにもまっすぐ、まともすぎて、お話にもなんにもならないのだ。アメリカの対外政策の失敗の原因の一つは、こうしたところにもあるのだろう。バートランド・ラッセル氏は『民主主義とは何か』(What is Democracy? 1953)のなかで毒づいている。「医者が子供を救い、新聞が正直なニューズを印刷し、女がナイロンを着るのはアメリカだけだと、彼らは考えがちだ」 私もそうしたアメリカ人に、アメリカと言わず世界各地で出合った。極端な一例--アメリカの飛行機以外、危くて絶対に乗らぬと息まいていたオバアチャンに、私はインドで会ったことがある。

ラッセル氏のことばは、別の意味でも興味ぶかい。ラッセル氏はその皮肉のなかで3つのことがらにふれているが、それはそのまま、「アメリカ的生き方」の根本原理をあらわしていると見ることがでぎる。つまり、科学技術の発達、ヒューマニズム(それを裏打ちする宗教)、自由、富--そうしたものをアメリカ人は自らの生き方の根本と考え、そこに大きな、往々にして大きすぎる自信、自負をもつ。・・・。

* 同書pp.20-40:「(鼎談)現代天皇制と日本人-社会風土と精神生活を中心に」

・高橋愼一、長谷川正安、真下信一(いずれも日本学術会議の学問・思想の自由委員会委員)

(p.31)

(高橋)・・・。ところが、夏目漱石は日露戦争の2年後には、すでに『三四郎』の中で、「でも、日本はこれから栄えるでしょう」という学生の問いかけに、「滅びるね」と言っていますね。富士山を列車の窓から見ながら、「日本で自慢できるものは、この富士山だけだ。これだって、人間がつくったものじゃないんだから、しょうがない」と言う。「でも、これからはよくなるだろう」というのに対して「滅びるね」と言う。

また、バートランド・ラッセル(1872~1970:イギリスの哲学者、数学者)も1920年終わりに、同じことを言っています。改造社の招きで来日して、日本の教育を視察したり講演をしましたね。そして、日本を離れるに当たって「日本についてのご感想は」という質問に対し、たしか「滅びるね」と答えています。これは、恐ろしいですよね。(松下注:これは公にラッセルが発言したものではなく、土田杏村(つちだ・きょうそん)と長時間に渡って話し合った時に、日本はいずれアメリカと戦争をし、負けるだろうと言ったものであり、正確にどのような表現をしたかは、土田杏村は、「さしさわりがある」ということで明らかにしていない。)

真下さん(注:学術会議学問・思想の自由委員会委員長)に伺いたいんだけれども、これはどういう意味なんでしょうかね。

(真下)あれはたしか1920年、北京からの帰り、日本に寄って言ったんじゃなかったかしら。

(高橋)たしかそうです。ぼくはもっと勉強してからでないと、その意味がどれだけ深いか、ということはわかりませんが・・・。

(真下)ラッセルは第一次大戦に反対して大学の職を追われた。そうした生粋の平和主義者の目から見たんでしょうね。軍国主義に伸びていこうとする日本を見て、そういう直感を持ったんじゃないかな。

* 毛利可信(もうり・よしのぶ、1916-2001):東大英文科卒。阪大名誉教授・文学博士、大手前女子大副学長を歴任/英語学・英文法専攻

(pp.154-155)「21.4 Egocentric Words」

・・・「話法転換の技術」で問題となる語は,

1)this, that; here, there などの指示代名詞,または,代名詞的副詞

2)I, my, me; you, your; he, his, him などの人称代名詞

3)(today, tomorrow, yesterday)などの相互間,ならびに[that day, the next day, the previous day]などの相互間,さらに( )内と[ ]内との相互間の書きかえ,それから ago, before, is, was などの書きかえであって,時制的(現在,未来,過去などの)要素に関するもの

などの語であって,これらは Russel1 [An Inquiry into Meaning and Truth, 1940] の言う Egocentric particulars (自己中心語)である。すなわち,これらの語はそれを用いる人を原点 (Origin) とする,時間・空間の座標面(だけ)で決定される語であり,独自の描写 (Description) を含まない点が共通である。これが, flower, tree などの普通名詞であれば,こんな座標に関係なく, flower-ness, treeness というそれぞれ独自の性質を持つ。しかるに this-ness とか today-ness などの共通性はあり得ない。(固有名詞も,共通性についての描写を含まないことは this などと同様で, Smith と呼ばれる人々に共通の Smith-ness などは考えられない。ただ固有名詞は Egocentric でない点が this などと異なる。)

話がここまでくれば,直接話法の reported speech と間接話法のそれとにおいて,その中の Egocentric words を(必要に応じて)書きかえる理由は明らかであろう。

すなわち,直接話法は,「伝達者不在」なのであるから(少なくとも reported speech については,そう見られるから)'--' の中の要素に対する,座標の原点は,原話者である。間接話法においては,その原点が伝達者に移行するのである。・・・。

* 小島直記(こじま・なおき、1919年-2008年9月14日):経済人などの伝記小説で知られる。1983年に、小島氏の寄贈本をもとに、駿河銀行によって小島伝記文学館が(静岡県駿東郡長泉町に)設立された後、1984年10月末にその文学館の近くに引っ越した。

(pp.158-163)「どん底からのアイデア」

(pp.159-160)・・・。山本実彦のアイデア商法は、窓を大きく国際社会に開けたところに特徴をもつ。それも、世界的な政治家、学者、社会運動家などに寄稿を仰ぐだけでなく、とくに注目すべきスターを日本に招いたことである。

大正10年1月、49歳のバートランド・ラッセルは、「改造」によせた「愛国心の功過」などで日本の論壇に大きな波紋をおこさせた。そしてその年の7月、ブラック夫人(注:まだ結婚していなかったので、ミス・ブラック)、パワ嬢といっしょに神戸についたのである。神戸埠頭には、労働組合旗が何十本とひるがえっていた。神戸、大阪付近の労働組合員5万人が、諏訪山に集合していっせいにラッセルを出迎える手はずだったが、それは当局が許さなかった。ラッセルは圭角稜々として、さわれば斬るといわんばかりの気概の土であった。その顔はやせて、面長で、鼻はあくまで高く三角形で、眼はらんらんともえていた。

「自分たちは大変な病人ばかりだから、マグネシュームをたかないでほしい」

といったにもかかわらず、二十人くらいの写真班がパンパンやったため、

「You Beast!」

とさけびながら、ステッキで写真班をなぐりつけた。(注:ステッキを振り上げただけのはず)

病体にもかかわらず、慶応義塾で「文明の再建」という講演をすると、犬養、尾崎の護憲運動演説会よりも多くの、3千の聴衆があつまった。演説がおわると、ラッセルの洋服はしぼるように汗がいっぱいで、聴衆は怒濤のような拍手を送った。・・・。

* 福原麟太郎(ふくはら・りんたろう、1894年-1981年1月18日):英文学者、随筆家、文化功労者。1946年から1953年まで日本英文学会会長

(p.285)「学問における東と西」

(高橋秀爾)・・・。 文体のお話を先生おっしゃいましたけれども、英文学の中で先生がお好きな文体の作家というのはどういう人ですか。

(福原)ロード・デーヴィッド・セシルという貴族の息子ですがね、ひじょうにいい文章を書きますね。それから、ぼくは、好きであるきらいであるというほど読んでいないけれども、座り込みなんかする哲学者がいるでしょう、バートランド・ラッセル。バートランド・ラッセルっていい文章を書きますね。

* 鶴見祐輔(つるみ・ゆうすけ、1885~1973):日本の官僚・政治家・著述家。妻・愛子は後藤新平の娘。評論家・鶴見俊輔の父

* 安場保雅:安場家当主・安場保雅氏は、全国義士会連合会の会長

安場保雅「小父上様(鶴見祐輔)をしのぶ」

(p.262) 1940年頃、鶴見の小父上様(=鶴見祐輔)に学習院弁論部へおみえいただき、お話をねがえないかと、弁論部長・山本修先生から、たのまれました。山本修先生は東大工御出身の理学士と文学士をかねておられた方で、バートランド・ラッセルの日本においての早い紹介者のお一人でいられました。自分はそのころ、ラッセル卿の数理哲学という意識さへ知らなかったが、織田正信先生のラッセルのリポートのお講義で小父上様の御名前が上げられた折に、はじめて知ったのである。以上を心得ていたら、山本先生にお会ひいただくためだけにでも、学校にいらして下さるよう他日を期したであろうが、結局は、小父上様にお時間がなくてとりやめになった。・・・。

* 原子朗(1924~ ):早大卒。詩人、評論家。平成5年「宮沢賢治語彙辞典」で宮沢賢治賞。立正女子大教授をへて早大教授、のち昭和女 子大教授。

* 一つ下の片山敏彦『自分に言う言葉』をあわせて読めば、雑誌『改造』に掲載されたラッセルの論文が、社会思想家だけでなく、文学者にも大きな影響を与えたことが伺える。

(pp.546-548)「農民芸術」

・・・。また雑誌で言えば、さきの室伏(高信)の影響と重複するが、賢治が中学時代から読んでいた『中央公論』、長じてからの愛読誌『改造』の恩恵は特筆されてよいだろう。後者はよく著名な海外の思想家の寄稿を仰いで特色を発揮していたが、特にアインシュタイン(→相対性学説=相対性理論)の「現論物理学の現時の危機について」」(『改造』1922年12月号=アインスタイン号)、バートランド・ラッセルの「機械主義に対する抗議」(同誌1922年2月号)、タゴールの「都市と田園」(同誌1923年7月号)等は賢治の「農民芸術」論へ流入した跡をたどれる、いずれもアップ・トゥ・デイトな名論文である。・・・。

* 片山敏彦(かたやま・としひこ、1898年-1961年10月11日):詩人、評論家、ドイツ文学者、フランス文学者):ロマン・ロランの翻訳及び研究で有名。

1923年(大正12年)2月1日の日記(=片山は、当時東京帝国大学独文の学生)

今日も学校を休んで、自家(自宅)にいて、内面の欲求に従って過ごすことにした。

『改造』のラッセルの「機械主義に対するあるプロテスト」を読んで深く同感し、ラッセルの人格に対する尊敬の念が増した。ラッセルの真理に対する愛と情熱と、精神的な自由に感心する。

* キャサリン・マンスフィールド(Katherine Mansfield, 1888年10月14日-1923年1月9日):ニュージーランド出身の作家。1911年に最初の短編集 In a German Pension を出版。第一次世界大戦中(1915年)の弟の死はマンスフィールドに大きな影響を与える。1917年に結核を発病、(1912年以来同棲していた)ジョン・ミドルトン・マリーと1918年に結婚。1923年に34歳で病没。

*『小説マンスフィールド』は、K.マンスフィールドの第一次世界大戦下の3年間を描いた小説(日記などの事実にもとづいており、登場人物は全て実名であるが、作者ステッドによれば、「ときたま、普通の語りにするために、実際の出来事の順序にほんのわずかな変更を加えて」いるとのことであり、注意して読む必要がある。ラッセルはこの小説では主人公ではないが、ラッセルに関する記述がかなりある。)

(pp.15-16;196-202;212;219-249;271;284;その他)

(pp.15~ )「ロンドン、1917年夏」

・・・。エリオット(T. S. Eliot)に対して、話題を変えながら、今度は彼女(K. マンスフィールド)が言った「私は一度あなたとラッセルが街頭にいるのを目撃しました。ストランド街だったと思います。私は'こっけいな文章'を思いつきました。・・・。彼は首をわずかにふって、尋ねた。

「その文章ってどんなものだったんですか」

「ああ、そうね。・・・。なにしろバーテイーが背が低いからなの。私より高くないんです」

「それであなたは?」

「五フイート三インチ半」

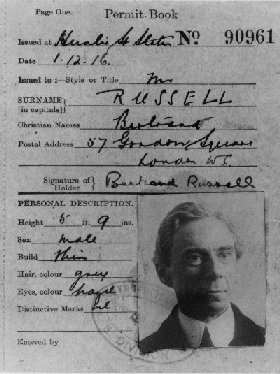

エリオットは重々しくうなずいた。(注:ラッセルは右写真のパスポートにあるように、5フィート9インチ=約170cm。マンスフィールドはハイ・ヒールを履いていたのか?)

「この半インチが重要なの」と彼女は言った。「何物もむだにしてはいけません」。相手が笑わなかったので言った。「大変結構、その文章とはこうです。それは・・・『T・S・エリオット氏の身長は六フイートです。そしてバートランド・ラッセル伯爵は・・・そうではない』と言う具合になったのです」。

(pp.196~ )「1916年晩夏- ドーラ・キャリントン」

キャリントンはそれがどんな風に始まったのかわからなかった。キャサリン・マンスフィールドが歌っていた。 みんなは、オットリン・モレル(Ottoline Morell)の田舎の屋敷ガーシントンのレッド・ルームでいっしょにお茶を飲んでいた。オットリンは、かかとの厚い靴でかさ上げされてかなり背が高くなり、顔は目のまわりをほのかな藤紫色に染め、頬紅をぬり、刺繍の施された緑色のベルベットのドレスを着ていたが、ちょうどテーブルのまわりの客たちに加わったところだった。キャリントンが聞いた会話、あるいはその一部分は、戦争、ソンムでくり広げられた新しい戦闘 -新聞がそのことを重傷害と大量殺人の80マイルと呼んでいた- に関するものだった。それからバートランド・ラッセルが乗り出した反戦の講演旅行 -彼の勇敢さ、喜んで敵意と侮辱を引き受け、身体的な襲撃と投獄判決すら覚悟して敢行しようとするやる気- についてだった。はっきり公言したためにすでに罰金を科せられ、パスポートを拒否されてアメリカ行きは取りやめざるをえなかった。そして今では、ケンブリッジでの講師の職を剥奪されることになっていると噂されていたのだ。バートランド・ラッセルは、ガーシントンにおいて平和主義者と良心的兵役拒否者の間では英雄だった。レデイー・オットリンは彼の愛人だった -あるいはそうありつづけていたし、いまなおふたりは親密だった。そしてこの恋愛事件を確かに知っていたにちがいない夫のフイリップ・モレルは、外目には彼の友人であるように見えた。バーティーは相変わらず元気いっぱいだった。・・・。

(pp.219~)「1916年秋~冬 -キャサリン」

・・・。そしてバートランド・ラッセルが彼女(K.マンスフィールド)に言い寄ってる。このことは疑いないことで、彼女は心のある部分では、これを都合の悪いことだと思っているものの、まったく嬉しくないわけではない。

バーティーはこれまで見知っていたどんな男とも似ていない。リットン(リットン・ストレイチー)がこの男は最も重要な現代哲学者だと言うのを聞いたことがある。しかしこの話は、ちょうど戦争が始まる前に、彼の卓越性が、自分の学生のひとりであるウィトゲンシュタインという若いオーストリアのユダヤ人によって挑戦を受けていた頃のものである。

「私がウィトトゲンシュタインを理解していなかった時、私はいつも、なんとなく、それが自分の誤りであり、彼が正しいのだという感じがしていた。彼は私の最新の研究を私がどう扱っていいかわからない方法で批判した。私は、真の哲学者としての自分の時代が終わったのだ、と考え始めた」とバーティーは彼女に言う。

ふたりは、彼が連れて行った小さな沈床園(注:サンク・ガーデン:西洋庭園の一形式で、一般に長方形の区域を掘り下げ、底面と斜面を植栽、花壇などで修飾したもの) -ラッセル広場から程遠くない友人の家の中の内輪の場所- で、木陰の芝生の上に置かれたピクニック・テーブル近くの戸外用の椅子に坐っている。

「でも、そうではなかったんですね、もちろん」キャサリンは言う。彼ははっきりしないように見える。「私はそこに戻っていくだろうと思う。私がまさに今書いているものは、哲学についての街中の概念における人間のことなんだ。私は個人の行動と社会的な組織という問題にできる限り澄んだ目を向ける。私は知恵を授ける・・・。私の望みは知恵なんだ」

キャサリンは当惑している。「私はどうみても街中にいる人間ですわ」

「これはありがたい。その人はきっと私の生活の支えになるかもしれない」

「でもその前は、あなたがまだあなたのおっしゃる'真の'哲学者であったときには--あなたはどんなことをやっていらっしゃったの? リットンは主として数学だ、と言いましたわ」

「論理学と数学。数学の論理」 彼はむずかしい顔をした。確かに説明するのはむずかしかった。「たとえば、証明の性質に関する問題。われわれの知っているあることがどうしたらそうでありうるのか--たとえば、1たす1は2である--これはどうやって証明されうるのか?」

「むずかしいのですか?」

「とてつもなく。君は繰り返し繰り返し実例で説明することができる。君が豆を一個取って別の一個を加えるときはいつでも、二個の豆になる。しかし、それがどんな場合でも、永遠に、そうなるということを君はどうやって証明できる?」

「教えて下さい」

「私だったらできないだろう。ただ、数学の数頁の上で示すことができるかもしれない。そして、君には決してわからないだろう」

彼女は自分の判断を述べる前によく考える。「私は、ひょっとすると、そんなことは時間とエネルギーの大変な浪費だとみなさないことがとてもむずかしいと気づくかもしれないと思いますわ」

彼はうなずく。「それはわかるよ。君だけではないだろう、もちろん」

「私、街中の人間かしら?」 彼女は滑稽なしかめっつらをして相手を見つめた。「ちくしょう!」 バーティーは彼女といっしょに声をあげて笑った。ちょっとあとで彼はもう一度取りあげる。「私がちょうど今やっている研究--それは'次善のもの'だ。もっと何かいいものがないからなんだ」

「苦痛はないのですか?」 キャサリンは尋ね、そしてその後で、自分が患者に対してはっきりしない不満を持っている医者みたいに話してしまったという思いで当惑している。

「若干の悔しさはある・・・。」 彼はためらいがちだが、しかしその後で語気を強めて言う「そのとおり、もちろんあるんだ。しかしほかに選択肢はない。数学と論理学については、若くて頭脳が整頓されているときに最も良い仕事をするものだ。それは運動選手にとってそうであるのと同じこと。できなくなれば、やめた方がいい。・・・。(この後にも興味深いやりとりが続きますが、長くなるので省略)

(p.224~)・・・。彼女はこの男(ラッセル)に関する噂話を聞き知っていた。長い間遺棄されている妻(アリス)、長期にわたるそして今はさめている(あるいは冷たい? それとも時折再度熱をおびる?--話は変化する)オットリンとの恋愛沙汰、「シカゴのまちがい」(とキャリントンが称したみたいな)--この男のアメリカ訪問の際にうっかりベッドを共にした若い女性が、ロンドンに追いかけてきたので人目から隠さなくてはならなくなり、最後には、家に戻ろうとしない迷い犬みたいに(その女性は)追い払われたという話。また、以前からそのままになっている疑惑があって、この男が、アメリカの詩人(T. S. エリオット)の妻であり、浮薄で、利口でおそらく情緒不安定なエリオット夫人とふたりで「無邪気な」昼食と、その上海辺で休日さえ共にしたということだった。それに友人の、アイルランド人女優コンスタンス・マルソンについてはどうなったのか? あの女性との関係が何であったか、今でもつづいているのか誰も知らなかったが、しかしキャリントンは、いくつか噂が飛んでいてオットリンが案じている、と言った。・・・。

(pp.232~)・・・。しかし彼女(マンスフィールド)は耳を傾けるのをやめてしまっていた。もうたくさんだった、自分がまるで別の人間であり、ふたりのどちらも遠くにいてたがいに見知らぬ誰かであるみたいに自分の作品のことを話題にするこんな話なんて。気がつくと彼女は立ち上がっており、自分が椅子から立ち上がっていたことを覚えていなかった。「頭痛がするのではないかとひどく心配です」彼女は言った。「きっと睡眠を必要としているにちがいありません」

その言葉は彼(ラッセル)を椅子から放り上げるばねのようだった。「あっそうか」、彼は言った。そしてそれから「そうとも、そうとも」と。彼は熊を打ち負かそうとする男みたいに、もがきながら重い黒の外套に向かった。「なんてバカなんだ。どうかしている」 彼は持ってきた書類や本をかき集め、書類鞄の中にほうりこんだ。「お邪魔するんじゃなかった。夕食が充分でなかったんだ。とても楽しかった・・・その他いろいろ」

とても楽しかった・・・その他いろいろ。彼女は、相手の指がバスーン奏者みたいにボタンの上を上下するのを眺めながら、心の中で自分自身に繰り返した。とても奇妙でおろかしい、とてもかわいらしいバーテイーに聞こえた(?)。彼女は自分の短篇について述べた彼の批評を大目に見たが、結局それは彼女自身が言っていたことを確認しただけのものだった。

その時すでに相手はドア近くにいて、それを開け・・・

そしてそれから彼はためらった。外の通りを眺め、目をあげて星を見、ふりかえってキャサリンを見た。何かを忘れた--それとも思い出した--みたいだった。顔は曇り、目は焦点を失ったように見えた。彼は、知性よりもっと強い何かに駆りたてられて(彼女にはわかった)、彼女の方に体を傾かせた。彼女の全存在は思わずキスされるのを待っていたみたいに反応した。しかし、それと同時に彼は我にかえり、体を安定させた。「すまない」彼はささやき、そして去った。・・・。

(pp.237~)「1917年冬~春 -フレッド・グッド・イヤー」

(p.249)・・・。私の偉くてかわいい哲学者のバーティー閣下については--私はあの人とその忠告をまじめに受け入れようと努めました。まじめにまじめにと言っているのですよ。私はほんの短い手紙を書き、申し分のない知的な若い女性みたいに話しかけました。私たちはクリスマスをガーシントンでともに過ごしました。あの人とは夜遅くまで話し合い、そして翌朝オットリン(Ottoline Morrell)がついさっき火の床から解放された赤毛のブラウンヒルダ(ドイツ名ブリェンヒルト)みたいな様子で降りてきて、私たちの会話が彼女の部屋から聞きとれ、ふたりの言っていることを聞いたと話しました(私は信じませんでした)。彼女は'嫉妬'していました。たとえ彼にはあきあきしていてジークフリートという名の(冗談ではありませんよ)兵士の詩人と恋仲であるにしても、バーテイーは彼女のものでした。しかしあんなに不寝番をしてあんなに気をもむ必要はなかったのです。私はバーテイーには下心はありません、ただあの人の頭脳に一時の興味を抱いているだけです。・・・。

(pp.71-73)「ラッセルの評言」

しかし情熱と思索と行動の人ラッセルが、こういう寺田(寅彦)的発想から前記の言[注:(現代における世界の偉人は)一にアインシュタイン、二にレーニン、三はいない。]を吐いたとは思えない。ラッセルは、革命後二年半のロシアにイギリス訪問団の一員として、バラ色の期待をもって訪れたが、現実に見た共産主義官僚体制と功利主義万能に対して'嫌悪の念'を抱いたことはよく知られている。自由人ラッセルにとって、人間への圧制や、愛と美への無関心には我慢がならなかったのである。要するに「ソ連政府がやったことはすべてロシアにとっては正しいかもしれないが、西洋ではそのどれも成功すまい。敬服するが真似はできない(admiration, no imitation)」と「日記」に総括している。この訪問中に、ラッセルはソ連の指導者の多くに会った。マキシム・ゴーリキー、トロツキー、カメーネフ、それに最高指導考レーニンである。

ラッセルは一九二〇年五月十九日の夕方、レーニンと一時間インタビューすることが許された。トロツキーらに見られる尊大さのないレーニンの教授的態度に感銘を受けたことが、その「日記」に詳しく書いてある。・・・。

一方、ラッセルはアインシュタインをもっと身近な存在と感じていたのではないか。敵・味方と国は別れたが、第一次大戦中の共通した反戦運動、相対性理論への素早い理解と、今日なお読み継がれている名入門書の執筆(注:ABC of Relativity, 1925/邦訳書:金子務(訳)『相対性理論への認識』/新版=『相対性理論の哲学』)、1938年から6年間の滞米中親交を温めた1943年のプリンストン時代における週一度の交流、あれには福竜丸の死の灰事件を起こした水爆事件を人類の危機としてとらえたラッセル=アインシュタイン宣言(1955年7月9日。ラッセルが作成した案文にアインシュタインが死の七日前に署名、2年後のパグウォッシュ会議を生んだ)と、交錯した両巨星の歩みが、そのことを雄弁に語ったいる。また、ラッセルは人間アインシュタインについてこう記している。・・・(後略)・・・。

* マークス寿子(1936~ ):早稲田大学政経学部及び都立大学博士課程修了。1976年にマイケル・マークス男爵と結婚。現在秀明大学教授

(pp.229-230) ・・・。私が大学(早大政経)のときにはどういうものを読んだかというと、政治学を専攻したので、実は英語とは縁がなかった。しかし、そのころ読む本の中では、小さい頃と同じように、伝記がとても好きだった。これは徐々に歴史好きという方向に移っていく。たとえばバートランド・ラッセルの伝記を読めば、当時のイギリスの政治、社会状況を知ることになる。イギリスで人々がどういう生活をしたのか、イギリスとはどういう社会で、どういう人間がいるのかというおもしろさが出てくる。・・・。

*入江昭(いりえ・あきら、1934~ ):ハーバード大学歴史学部教授

しかしながら、戦利品のリストをいくら並べても、実際の戦場で何等見るべき進展のない限り、戦争についての懐疑心、ひいては反対の風潮が出現するのをくい止めることはできなかった。そして一部にではあるが戦争そのものへの強い反感と、同時に平和へのあこがれが現われるのである。(第一次)大戦初期においては平和論はきわめて限られた現象であり、イギリスの哲学者ラッセル(Bertrand Russell)の無条件平和主義は例外中の例外であった。一九一四年以前までは反戦論・非戦論を唱えていた社会主義者の大部分が、「国家あっての社会主義である」との論理の下に、戦争を支持したことはよく知られている。それまで政治間題には大きな関心を抱いていなかった詩人とか音楽家とかも、積極的に戦争を讃美し、「正義」のため喜喜として戦場に出かけていったのである。

高杉良『不撓不屈(ふとうふくつ)』(新潮社,2002年6月)(2009.10.18)

* 高杉良(たかすぎ・りょう、1939~ ):早稲田大学文学部卒業後、業界紙の『石油化学新聞』に入社、編集長を経て、1975年作家デビュー。経済小説の巨匠。

* 『不撓不屈』:初出:『プレジデント』2001年1月29日号~2002年4月15日号):国税庁と税理士との法廷闘争を描いたノンフィクション小説。TKCの飯塚毅社長が実名で描かれる。2006年映画化(角川ヘラルド映画)

(pp.8-9)・・・。二人の劇的な出会いが実現したのは、1972年1月19日午前9時。場所は、西ドイツのニュルンベルク市パルムガルトナー街6番地にあるDATEV(ダーテフ=ドイツ連邦共和国税理士データ処理協会)本部2階の理事長室だ。

飯塚は㈱TKCの創業社長、セビガーはDATEVの創業者で理事長。年齢は52歳と48歳。

TKCもDATEVも1966年に創業され、会計処理のコンピューターセンターを保有し、会計事務所をクライアントとしていることなど類似点が少なくなかった。

両創業者の相互信頼関係に基づいて、TKCとDATEVは業務提携契約を締結したが、1984年11月26日午後3時から開催されたDATEV新館(敷地三万八F平方メートル、建坪十万平方メートル)の竣工式典に飯塚は招待された。

式典のゲストは、西ドイツ政府閣僚、同大蔵省幹部、財界代表、ドイツ税法学会幹部、オーストリア、フランスなどの会計人代表ら錚々たる顔ぶれだが、飯塚は祝賀スピーチのトツプバッターに指名された。

飯塚は、ドイツ語でニーチェの『人間的、あまりに人間的』の中で彼が論じている人間の偉大さの定義の一つ「偉大とは人々に方向を与えることだ」という言葉を引用して、次のように祝辞を述べた。

「セビガー理事長はドイツ会計人に方向を与えてきました。イギリスの哲学者バートランド・ラッセルがその『社会改造の原理』(Principles of Social Reconstruction, 1916)と『権威と個人』(Authority and the Individual, 1950)の両著作の中で反復して述べている人間の生きざまの二原型、つまり「'所有への衝動'に従って生きるか、'創造への衝動'に生きるか」のなかで'創造への衝動'に従って生きてきた点で、彼は人類至福の生きざまを展開してきたのです。へーゲルの『精神現象論』(フェリックス・マイナー社・1952年版p.422)によれば、'洞察力'はまたそれ自体最高の英知であります。セビガー理事長は純粋洞察力の持ち主であり、さればこそ彼は、世界最大の計算センターを築き上げ得たのです」

万雷の拍手は、降壇した飯塚がセビガーと固い握手を交わしている間も鳴りやまなかった。・・・。

* 金子務(かねこ・つとむ、1933~ ):東大教養学科卒。読売新聞記者、中央公論編集部等を経て、大阪府立大学総合科学部教授。

(pp.273-274)「ラッセル=アインシュタイン宣言」

・・・。博士が亡くなっても、その遺志は大きく世界を動かしていった。入院する二日前に署名したいわゆる「ラッセル=アインシュタイン宣言」は、41年前の「ニコライ=アインシュタイン宜言」と違って、はるかに大きな影響と好意をもって全世界に迎えられた。それは核戦争の廃絶と紛争の平和的解決を求めたものであった。

これはこの年、1955年2月11日付のバートランド・ラッセルのアインシュタイン宛書簡に端を発していた。ラッセルはその中で、前年12月23日に「水爆による人間の破滅」(松下注:Man's Peril 人類の危機)と題した自身のBBC放送を引きながら、世界の指導的知識人の選りすぐった6人が、「戦争を廃絶する緊急不可欠の必要性を述べる、きわめて厳粛な宣言をなす可能性」を打診するものであった。ラッセルはその長文の手紙の中で、核兵器禁止条約の無効ぶりを指摘し、原子力平和利用への脱線をいましめ、あくまでも人類の立場から中立を厳守する必要性を強調し、戦争が人類絶滅に直結すること、水爆のみならず細菌兵器等の登場で、科学と戦争の共存が不可能なことを、熱烈に述べていた。そして、ラッセルの趣旨にフランスの共産主義科学者ジョリオ=キュリーも賛同していることを付け加えてあった。

アインシュタインはただちに2月16日付でこれに返事し、趣旨に全く賛成することと中立国からニールス・ボーアを加えることを示唆した。ラッセルとアインシュタインの往復書簡は計3回続いた。4月5日付でラッセルが同封してきた問題の宣言案に、アインシュタインが署名したのが4月11日、入院2日前のことである。ラッセルはローマからパリに向かう旅客機の中で、機長から、アインシュタインの死を報された。内心落胆したラッセルがパリに着くと、そこにアインシュタインからの最後の手紙と署名が侍っていたのである。

ラッセルはこれに勇気を得て、各国の指導的科学者に働きかけ、ついに1955年7月9日、米ソ仏英の4国頂上会議がジュネーヴで開かれる一週間前、また同じジュネーヴで華々しく開幕する国連原子力平和利用会議の一ケ月足らず前に、これを発表したのである。それに署名した科学者は、ラッセル、アインシュタインのほかには、パーシー・W・ブリッジマン(米)、ヘルマン・J・マラー(米)、ライナス・ポーリング(米)、セシル・F・パウエル(英)、ジョゼフ・ロートブラット(英)、フレデリック・ジョリオ=キュリー(仏)、レオポルト・インフェルト(ポーランド)、マックス・ボルン(独)、それに日本からの湯川秀樹の、計11人(ただし宜言発表時はポーリングを除く10人)であった。ロートブラットとインフェルトを除けば、すべてノーベル賞受賞者である。

この宣言を母体として、冷戦下の米ソ科学者間で国際平和について意見を交換する場となるパグウォッシュ会議が1957年に22名の科学者を集めて創設されることになった。世界平和について真摯に思索し行動して来たアインシュタインの長い人生の、まさにフィナーレに相応しいものであった。

* オットー・ハーン(Otto Hahn, 1879年-1968年7月28日):ドイツの化学者・物理学者で、主に放射線の研究を行い、1938年に原子核分裂を発見し、1944年ノーベル化学賞受賞。1945年4月25日、アメリカ軍の特殊部隊に捕らえられる。戦後、核兵器の使用に反対する科学者の運動に尽力。

(p.246) 1955年6月15日のマイナウ宣言(Mainau Declaration)は,はじめは18人のノーベル賞受賞者によって署名された。1年後には合計52名となり,ジョリオ=キュリー夫妻,グスタフ・ヘルツ,バートランド・ラッセル,セシル・F・パウエルらの受賞者が、オットー・ハーンの要望で,書類に名前を書いた。・・・。

「マイナウ宣言」とは独立に,イギリスの哲学者で核兵器反対派だったバートランド・ラッセルは,1955年7月9日に,1955年4月に他界したアルバート・アインシュタインの提案による核兵器の危険性に対する声明を告知した(注:アインシュタインの提案ではなく、ラッセルが提案し、ラッセルが声明を執筆)。この「ラッセル・アインシュタイン宣言」は,世界の政府に,紛争を平和的方法によってのみ解決することを呼びかけた。もし将来の世界大戦が,原子戦争になれば,人類の終焉がもたらされるかもしれないからだ。・・・。

* アンドレ・ヴェイユ(Andre Weil, 1906年-1998年8月6日):20世紀を代表するフランスの数学者の一人。フランスの若手数学研究集団ブルバキの一員で、数論、代数幾何学に大きな業績を残した。第二次世界大戦中は、兵役を拒否し、スパイの疑いがかけられ死刑囚となる。思想家のシモーヌ・ヴェイユは彼の妹。

・・・。(英国のニューキャッスル)上陸前に拘置され,かなり長い間,オックスフォード出身者特有の雰囲気を漂わせた若い刑事(その身分が確かならば)から取り調べを受けた。私の持っていた書類と手紙全てを調査し,押収した手紙の中にバートランド・ラッセルが私の事例に関心を持っていると書いたものがあった。刑事は「これはラッセル卿のことか」と尋ねた。何年か前に卿の称号を受け継いだのだから,バートランド・ラッセルは,確かにラッセル卿であった。取り調べはいつしか'良心的兵役拒否'の是非の討論に変わっていった.ちょっと中座して戻ってきて,こんなふうに尋ねた。「さあて,何を討論しますかね」 しまいに,手首を革の紐で結かれて列車まで連れて行かれた。「犬のようだね」と刑事が笑って言った。ニューキャッスルからロンドンまで夜行列車で行った。駅のビュッフェで朝食を食べた後,新たな牢に連れて行かれた。街の警察署だった。・・・。

声に出して読んだとき、名文は呼吸が乱れない。息苦しくなることもない――優れた文章家で知られた英国の哲学者バートランド・ラッセルの説という。書物も朗読し、耳で文章を読んだと伝えられる◆その人もラッセルの流儀であったか、おそらく仕事部屋でひとり、文章を耳で聴きつつ推敲(すいこう)していたのだろう。向田邦子さんが短編小説の草稿を音読した録音テープが見つかったという・・・。(注:ラッセルの場合は、若いときはいろいろ文章修行をしているが、著書を多数出すようになってからは推敲することなく、自分の考えが頭の中でまとまると一気呵成に口述して秘書にタイプさせ、ほとんど修正することなく、著書として出版している。たとえば、信じられないことではあるが、Our Knowledge of the External World, 1914 のもととなった、ハーバード大学でのローウェル記念講義の原稿の執筆も同様である(ラッセルの証言)。

(pp.214-219)「話半分、嘘半分」

(p.215)・・・。この「エピメニデスの逆説」は、数多くの類題の祖型となった。思いつくままに挙げても、

・ある労働組合が経営者に、合理化反対の要求書を手渡した。要求書の末尾には「すみやかなる回答を望む」とあった。/経営者は「この問題については'一切'回答しない」と回答した。・・・。これは矛盾ではないか。

・どこかの板塀に「この板塀に貼紙するな」と貼紙してあった。・・・。

・「例外のない規則はない」という言い方も逆説。「例外のない規則はない」も規則なのだから、この規則の例外「例外のない規則もあり得る」が、存在してしまうのである。・・・。

・「真理はことばでは伝達できない」という言い方も矛盾ではないのか。なにしろ「真理はことばでは俸達できない」という真理を、ちゃんと'ことば'で伝達しようとしているのだから。・・・。

・教室で騒いでいる生徒に、女教師がもっと騒々しい金切声で「静かにしなさい」と怒鳴る。・・・。

とこれまた際限がない。

このエピメニデス的無限循環地獄は、今世紀になってようやく、バートランド・ラッセル(1872-1970)の「タイプ理論」によってきれいに解消された。ラッセルは「'それ自身'をメンバーとしてふくむ集合を語ることは、無意味である」と主張して、この無限循環地獄から脱出する手がかりをわれわれに与えてくれたのである。すなわち「それ自身(エピメニデス)をメンバーとしてふくむ集合(クレタ人)を語ることは、無意味である」から、クレタ人がウソつきかどうかを喋々するときは、発言者のエピメニデスを除外した上で、なされなければならないというのである。・・・。

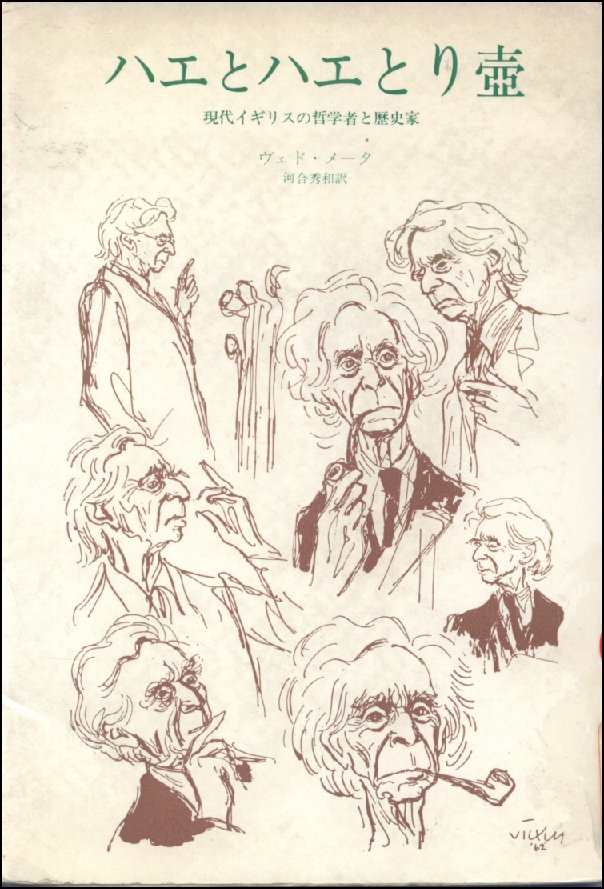

* ヴェド・メータ(Ved Mehta, 1934~):オックスフォード大学で近代史専攻。ハーヴァード大学で学位をとった後、ニューヨーカー誌に就職。Fly and the Fly-Bottle, 1963 は3冊目の著書。

次の日(1961年?)、私はラッセル伯から彼の家で話を聞くために、チュルシーまで歩いて行った。・・・。彼は、庭と街路の間にサンドウィッチになった一階の書斎に私を招き入れた。それは居心地よさそうな部屋で数学、論理学、哲学、歴史、政治など多くの対象についての本で一杯になっていた。・・・。彼は言った。「ああ、ちょうど四時だ。'お茶'にすることにしようと思う。・・・。

ヴィッキーが描くB.ラッセル様々

enlarge (拡大)

今のところ、彼は、'核軍備の撤廃のための仕事'をしていないときには、催眠剤に探偵小説を用いている。「核の脅威にたいして服用するには、私は一日に少くとも一冊、探偵小説を読まなければならない。」 彼の好きな犯罪作家は、マィケル・イネスとアガサ・クリスティであった。・・・。

そして、今日のオックスフォードとケンブリッジ(大学)の哲学者について、二、三痛烈なことを言った。・・・。

「私のモデルは今でも数学です。私は、まずへーゲル主義者として出発したんですよ。・・・。私を論理学に導いたのは数学で、そして私をへーゲルから連れ去ったのは論理学だった。いったん、厳格な論理をへーゲルに適用すると、彼はばらばらで、子供っぽくなってしまった。」・・・。

今日のオックスフォード哲学はその意味で'紳士的'だ。それは何事も真面目に取らない。ムアが言った一番よい言葉を知っているかね。あるとき私が彼に彼の一番よい学生は誰かと訊ねた。すると、『ウィトゲンシュタイン』と、彼が言った。私が『何故』と言う。『何故って、バートランド、彼はいつもどうも'ふに落ちぬ'といった顔をしている私の唯一人の学生なんだよ。』」 ラッセル卿はくすくす笑った。「あれは非常な名言だ。その上、ムアとウイトゲンシュタインの両方の特徴を非常によく表わしている。・・・。彼の『トラクテータス』(『論理哲学論考』)が出たとき、私はひどく興奮した。今ではそれ程良いとは思っていない。その時には、「一つの命題は世界の絵である」という彼の理論は非常に魅力的で独創的であった。実際、ウィトゲンシュタインはトルストイとパスカルをこね合せて一つにしたような男だった。・・・。ところで、パスカルがどのようにして数学と科学に不満足になり、神秘主義者になったかを知っているね。ウィトゲンシュタインについても同じだ。彼は、数学的神秘主義者だった。しかし、『トラクテータス』以後、彼は、丁度オックスフォード哲学者のようにますます私から遠ざかっていった。私は、オックスフォード哲学を読むのをやめるようになった。そして他の物に進んでいった。それは、非常に'些末に走る'ようになったのだ。・・・。彼らは些末なものを非常に大きなものにしてしまう。彼らの使徒G.ライルもえらいとは思っていない。彼はただの利口な男だ。いずれにしても、(ライルが)公然とあの本(E.ゲルナー『言葉と物』)の書評を断ったのは衝動的な振舞いだったことを認めなければならない。いま哲学者になるためには、ただ利口であることが必要なだけだ。彼らはみな、情報(注:原文がどうなっているかわからないが、'information' だとしたら、'内容のある情報'、'知識'か?)を迫られると当惑してしまう。私はいまだに旧式で、情報が好きなのだ。・・・。私はエイヤーは尊敬している。彼は情報が好きだ。それに彼のスタイルは一流だ。ラッセル卿は、彼の文体のモデルは二つある。ミルトンの散文とベデカーの旅行案内だと説明した。彼が言うには、ピュリタンは情熱がなければ決して物を書かないし、旅行案内は、観光地やホテルやレストランを推薦するのにほんのわずかの言葉しか使わない。情熱は理性の声、言葉の節約は才気の印だ。・・・。「私が学生だったときには、」と、彼はパイプを吸い込みながら言った。「私よりも利口なものは多かった。しかし私は、彼らを追い越した。私は情熱を持っていたし、論争で心を養っていたのに、彼らはそういったものからデガジェ - 取り組んでいなかったからだ。私はいまでも、反対にまわるとうまくいく。私の祖母は、痛烈で刺すような機智を持った女性だった。ところが八三歳になると、彼女は親切でやさしくなった。彼女がそんなに物判りがよいのは、それまで見たことがなかった。彼女は、自分自身に起った変化を知った。それで死のお告げを読み取って、私に言った。『バーティ、私はすぐに死ぬよ。』そして、彼女はすぐに死んだ。」

お茶が終ると、ラッセル伯は私を送って、ドアのところまで来た。私は彼に、オックスフォードで私の調査を推し進めるつもりだと言った。彼は私の手を固く握って、くすくす笑いながら言った。「大抵のオックスフォード哲学者は、科学については何も知らない。オックスフォードとケンブリッヂは、最後の中世の島だ-一流の人にはそれで良いだろう、しかしその安泰無事が二流の人には有害になる。それは彼らを、島国的でおめでたい人にしてしまう。これが、イギリスの学問生活が、ある人々には創造的だが、多くの人には不毛である理由だ。」

(黒川)・・・原爆投下のとき、アインシュタインはものすごく怒ったという。ヒポクラテスとアインシュタイン、その中間にファラデー(英国の科学者、1791~1867)がいるね。ファラデーは、クリミア戦争で'毒ガス'の開発を英国政府からもちかけられたときに、「それは可能だと思うけれども、私は絶対にやらない」と答えたといいますね。スタッズ・ターケル(米国のジャーナリスト、1922~2008)が、バートランド・ラッセルと会ったとき、そういう話をしたと書いています。

(鶴見) いいね、それはいい話だ。

(黒川) もう一つ、ターケルがラッセルに尋ねているのは、政府に対する抗議行動を大衆に呼びかけるとき、「市民的不服従は'法を犯す'ことになるから嫌だ」と断る人がいたらどうするか、ということです。それに対するラッセルは、「初期のキリスト教徒は、'皇帝をあがめようという法'を犯さなかっただろうか? 法というのはそういうものだ。ガリレオ・ガリレイはどうだったか。法をやぶる人がいなくて、価値あることが世にあらわれることがあったか?」

(鶴見) おもしろいねえ。

(黒川) つまり、法というのは過去の人たちが正しいと考えていたことを代表し、しかも、それが法になるまでには時間を要する。だから、'未来の法'というのは、'現在の法への抵抗'を通して形づくられていくという考え方ですね。

(鶴見) いいね。ファラデーは、原爆を作るようなこととは無関係に生涯を生きた。彼は鍛冶屋の息子、つまりプロレタリア出身でしょう。そういう科学者がありうるということを自分の生涯で実証したんだよ。それといまの科学者では全然違う。国家と結託したビッグサイエンスは、何をしでかすか分からない。・・・。

* 藤田省三(ふじた・しょうぞう、1927年-2003年5月28日):思想史家・政治学者(日本思想史)、戦後を代表するリベラル派知識人の一人

(pp133-154)「現代における理性の回復」(1962年11月執筆/1967年加筆)

(pp.143)・・・。ラッセルが核戦争の危機を「イズム(主義)にではなくコモン・センス(常識)」に'訴え'ようとするとき、彼が狙っているのは、「立ち返るべきそうした原点への自覚」を人類に喚起しようとしているのである。むろん彼は、(東西)両体制の物理的中間に位置するという意味での中立主義者なのではない。彼は生粋の「イギリス人」である。彼のイデオロギーは共産主義を拒否する。しかしだからといって彼は西欧人として「西欧イデオロギー」が'人間的原点'から遊離することを許すのではない。人間への責任意識から離れて凝結するのを見過しはしない。「イギリス体制」への忠誠は'人間への忠誠'に優位するものであってはならない。そうして端的に次のように言う。核兵器はペストのようなものである。伝染病と闘わない文明が凡そ文明であり得るだろうか。「このペストという悪疫は、たぶん我々よりも我我の敵の方を余計に害するだろう」といった議論をする人がもしいたらそれは非人間的怪物である。かりにその議論に論理的過ちがないとしてもそれは尻理屈である。

彼が述べるところは至極平凡である。然しその端的な比較は決して平凡ではない。病烈な批判が'現代の知的瑣末主義'に向けられているからである。小さな日常世界では始ど規範的な自覚なしに普通のこととして行われている伝染病への保健衛生学的予防が何故大きな政治的世界では全く忘れ去られるのであるか。現代「知性」のこの病理を、ラッセルの挙げた事例程端的に示すものは多くはない。ここで'コモン・センス'とは、特定社会の偏見と化合した常識の体系をいうのではない。逆に普通人の中にあるそうした化合物から析出した普遍人類的規範を意味する。それは「常識的」慣習の一義的尊重ではなくて、むしろそうした意識の慣習の底に眠っている普遍的地下水を地表に噴出させることである。そこに当然「基本権」の観念が改めて生々とした相貌を以て立ち現れる。 ・・・。

* 渡辺二郎(わたなべ・じろう、、1931年-2008年2月12日):東京大学名誉教授、放送大学名誉教授を歴任。専攻は、西洋近現代哲学及びドイツ哲学。1991年7月から1995年6月まで日本哲学会会長

(pp.189-215)渡辺二郎「西洋思想から見た秩序と混沌」

(pp.196-198)

・・・。まず第一にイギリスにバートラン・ラッセル(1872~1970)という有名な哲学者(思想家)がいる。ノーベル文学賞をもらった人でもあり、平和運動に発言したりしているが、元来は数学基礎論あるいは論理学の方面で活動をして有名になった人である。この人は、従来数学や論理学がきわめて正確・厳密で間違いようのないものだと考えられていたのを覆して、数学や論理学にはバラドックス(逆理・矛盾・背理)があるということを発見した。つまり、論理的な考え方を進めていくと人間は、なんと考えていいかわからない混乱したような矛盾的な状態にぶつかるというわけである。これにもじつはいろいろなものがあるが、ここではごく卑近な一例だけを述べたい。・・・(中略)・・・。

次にラッセルは、この理屈を、「何がこの世界に本当に存在するのか」という問題場面に適用して「記述理論」という説を立てた。その趣旨は次のようなことである。私たちは日常いろんな概念や言葉を使って話をし、また認識活動をし、理論を立て、諸現象を説明するが、そういう概念が指し示しているものが直ちに実在するとは考えてはいけない。実在するものを直接指示している概念や言葉もあるが、そうではなくて実在するものに関係してはいるが、非常に抽象的・観念的で、本当は実在してないようなものを指している概念もある。したがって、「何が本当に実在しているものを指している概念か、そして何がそうでないか」ということを区別しなくてはいけないとラッセルは考えた。それはどういうことかというと、たとえばこの世界に'神'が存在すると誰かが言ったとき、「あなたは神という語でどういうことを指しているんですか」と聞き直して、「神とは、この世界を創造し、全知全能で仁慈にあふれ、この世界の最後には審判者として姿を現すようなもののことである」というふうにその人に言い換えさせて、それではこの世界を創造し、この世界の最後に'審判者'として現れるような者が私たちの周囲に本当に見出されるだろうか、私たちはそういうようなものを感覚できるだろうか、知覚できるだろうか、経験できるだろうかというふうに考えてみようとラッセルは言うわけである。・・・中略・・・。

こういうふうに何か概念を使って、あるいは指示句(記述句)を使っていろんなものを説明したり述べたりしている場合に、それを直ちに盲信してはいけないとラッセルは言ったわけである。それを「これこれしかじかであるような何か」という形に言い換え、'述語の束'に置き換えて(これを「命題関数。束縛変項」という)、それに相当するものが私たちの経験の中で与えられていればそのものは本当に存在する、と、こういうふうに考えていくべきだと説いたわけである。これは非常に重要な考え方である。・・・。

(pp.246-247)「ロンドンからの招待状」

・・・。(羽田空港)ロビー占拠事件からちょうど二週間後の(1960年)一月二〇日に届いたとあります。

(立花) 差出人は、イギリス、ドイツ、オランダの学生連盟になっていました。内答は、この四月にロンドンで、学生と青年による「核軍縮(Nuclear Disarmament)会議」が開かれることになった。あなたたちも是非、これに参加してほしいという、正式の招待状だったんです。

--どうしてそんな招待状が突然、届いたんですか。

(立花) ぼくたちが広島で各国代表にまいた「趣意書」が、誰かの手を経て彼らのもとに届いたんでしょうね。それを読むと、会議のオーブニング・スピーチは、ノーベル賞受賞者で、反核運動の世界的な指導者であるバートランド・ラッセルが行なうことになっている。こういう正式な会議からの招待状があれば、渡航許可は得られるのではないかと、駒井君と、一人で大喜びしたことを覚えています。・・・。

(pp.257-259)「(第3回)オールダーマストン・マーチ」

--会議が終わった翌日の四月十五日には、ロンドン西方八〇キロのオールダーマストン(注:原子力兵器研究施設あり)という町に移っています。

(立花) どこからロンドンに向けて、五日間にわたる核兵器反対のための行進を始めました。この「」という平和行進は、当時最も影響力のあったヨーロッパの反核運動で、実は「国際学生青年核軍縮会議」もこの行動に日時をあわせて開かれたものだったんです。・・・。

(立花) もともとヨーロッパでは、核兵器といっても通常兵器の強力なものくらいにしか受けとめられていなかった。だから核に対して大規模な反対運動が起こるといったことはなかったんです。ところが、一九五七年にイギリスが水爆の製造を完了したことを発表し、米ソに次いで三番目の水爆保有国となった。一方、同じ年にソ連が大陸間弾道弾と人工衛星スプートニク一号の打ち上げに成功する。そこで、このままではイギリスの核基地がソ連から核攻撃を受ける可能性があるのではないか、それを防ぐには「一方的な核武装放棄」しかないという考えが出てきた。その代表的な論者がバートランド・ラッセルだったんです。オールダーマストン・マーチも、このラッセルの影響力のもとに人きな運動となっていったんです。・・・。

* 立花隆(たちばな・たかし/本名:橘 隆志、1940年5月28日~ ):評論家、ジャーナリスト

(pp.98-100)

(立花) ・・・。僕はラッセルにも強い影響を受けていて、ついでにいっておけば、僕がいちばん読みこんだ哲学書の一つは、ラッセルの『西洋哲学史(第三巻近世及び現代哲学)』(みすず書房)です。哲学の勉強というのは、実は哲学史を読むことにつきるといっていいくらい、哲学史と切っても切りはなせない関係にあり、最初に誰の哲学史を読んだかで、その人の哲学的ものの考え方の方向づけが決まってしまいます。僕はこの本の前にも、たとえばシュヴェーグラー『西洋哲学史』(上・下、岩波文庫)とか教科書的な哲学史の本を二、三読んでいますが、本格的哲学史はこのラッセルの本が最初です。なにしろこの本は僕が大学に入った年に買った本で(初版はその数年前)、相当無理をして買った新刊本(五百八十円)なのです。ものすごく読みこんだから、こんなにボロボロになっています(右下写真参照)。

--ほんとですね。もう本がこわれかけています。

(立花) これが面白かったので、このあと第一巻の古代哲学に戻り、さらに第二巻の中世・ルネサンス哲学に及んで、西洋哲学史を全部読み直すことになります。

僕らの世代の人間にとって、ラッセルは特別の人でした。哲学者としてというより、社会運動家としてです。ラッセルは、熱心な反戦反核の運動家で、九十代になっても街頭に出て、デモ、集会、座り込みの先頭に立ち、警察に逮捕投獄されることを辞しませんでした(八十代で一週間投獄されていたこともある)。同時代のサルトルも、街頭に出て政治運動に身を投じるようなところがありましたが、白髪のラッセルのほうが我々にはずっとカッコよく見えました。ぼくは一九六〇年、大学二年のときに反核運動でヨーロッパに渡り、イギリスで反核デモの行進に参加したことがあるのですが(『思索紀行』の「ヨーロッパ反核無銭旅行」参照)、そのとき、ラッセルの姿を遠くから目撃して、感激した覚えがあります。昭和三十七年に出た『人類に未来はあるか』(理想社)は、反戦反核運動家ラッセルのマニフェストのような本ですが、これには「日本の私の読者へ」という特別の序文がついていて、その冒頭、

「広鳥と長崎の市民を大量虐殺したことは無法きわまる罪悪行為であった。西洋人の一人一人が責任があり、それと関係がある。なぜならば、それがわれわれの共通の名において行なわれたからである。どんなに敬度な'まつり'をしたとて、またどんなに抗議をしたところで、この殺教の残虐行為をつぐなうことはできない」とはっきり書いています。ここまではっきり、あの原爆投下を自已批判した西欧知識人はラッセルひとりだったと思います。

もちろん、ラッセルの書いたものでいいものは哲学的著作で、いまも読まれつづけている本として、『神秘主義と論理』(みすず書房)がありますし、彼の思想的遍歴をつづった『私の哲学の発展』(同前)があります。その一章が、「ヴィットゲンシュタィンの衝撃」という章になっていて、ウィトゲンシュタインの初期の哲学(『論理哲学論考』)が、自分にどれほど大きな衝撃を与えたか(「自分の哲学」の一部を書き変えた)を正直に書いています。しかし、ウィトゲンシュタインの後期の哲学(『哲学的探求』)は自分に影響するところが全くなかったといい、

「(それは)私にとっては今にいたるまで全く理解できないものである。この説が肯定的に主張するところは、私にはありふれたつまらぬことに見え、その否定するところは根拠を欠いているように見える」

とまで述べています。そして、「初期のヴィットゲンシュタインは、熱情的に力づよく考えることに没頭している人」で、「真の哲学的天才を具えていた」人と見えたが、「後期のヴィットゲンシュタインは、真剣な思索にあいてしまって、そういう活動(真剣な哲学的思考)を不必要ならしめるような学説を発明したように見える」とまでいい、全否定です。

前期のウィトゲンシュタインの哲学は論理実証主義の哲学と呼ばれ、ラッセルの哲学とも近いところにありました。後期のウィトゲンシュタインの哲学は日常言語派あるいは言語分析派の哲学と呼ばれ、前期の哲学とは相当にちがう内容を持ち、前期の哲学を自ら否定しています。この前期、後期ともに現代哲学の主要な潮流の一つとして、いまも生きています。ウィトゲンシュタインは一人で現代哲学の二つの潮流の始祖になったわけで、こういう人は他にいません。日常言語派は世の中の哲学の問題はすべて'言葉の誤用'から生まれたものだから、言語の使われ方を精密に分析して、どこが言語の用法として誤っているかを見つければ、哲学的問題はすべて解消できると主張しました。

ラッセルは、従来から存在する哲学的諸問題は本当の問題であって、言語分析で消え去るような問題ではないと考えていたので、彼の後期哲学の価値をいっさい認めようとしなかったのです。・・・。

* 多田道太郎(ただ・みちたろう、1924年-2007年12月2日):フランス文学者、評論家、京都大学名誉教授

(pp.183-206)「怠惰の思想」

(pp.193-195)「資本主義の経済倫理」

そういうものを論理化したひとつの仕事として、バートランド・ラッセルの『怠惰への賛歌』(一九三二年)がある。そのなかに彼のおもしろいたとえ話がある。「あるとき、何人かの人がピンの製造に従事しているとする。彼らは、かりに一日に八時間あて働いて、世間で必要とする数だけのピンをつくっている。ところが、ある人が同じ人数で、前の二倍の数のピンをつくることができる方法を発明するとする。だが二倍の数のピンを必要とする世の中ではない。すなわち、ピンの値段はすでに非常に安くなっているので、これ以下の値段では、もう一つも売れなくなっている。こうなると、分別のある世界でなら、ピンの製造にたずさわる人々は、だれでも八時間労働をやめて、四時間働くことにするので、そのほかのすべてのことは、万事前と変わらないだろう。だが実際の世界では、このやり方は、ふしだらと考えるだろう。それで、人々はやはり八時間働き、できたピンは多すぎ、経営主のうちには破産する者があり、前にピン製造に従事していたうち半分の者は、仕事にあぶれる。結局、さきの四時間労働計画による場合と全く同じひまができるのだが、違う点は、半数の人々が相変わらず働きすぎているのに、別の半数の人々は、全くぶらぶらしている。こういうふうでは、どうしても起こってくるひまは、広く幸福を生み出す源とはならないで、いたるところで不幸を起こすことに必ずなる。これより気狂いじみたことが、ほかに何か考えられようか」これは、非常に興味ぶかい、ラッセルの思想のエッセンスを出した考え方だと思う。たしかに二倍の生産量をあげる機械設備が開発された場合、いまの社会では、ラッセルがいったような、経営者の一部が破産し、労働者の半分が仕事にあぶれるという道筋がひとつあると思う。もうひとつの道筋は-これはラッセルが書いていないことだけれども-、それではもっとピンを消費させようというので、ピンをきらびやかに飾り、ピンの本質に関係のないようなビラビラをつけて、テレビのコマーシャルで「すてきなピン」とか「やっぱりピン」(笑)とかいって二倍消費させようとする。その効果が出てくれば、やっぱり労働者は八時間働いて、資本家は利潤が倍になる。このふたつのルートがあると思う。・・・。

*小谷野敦(こやの・あつし、1962年~ ):比較文学者、評論家。1997年に学術博士取得(東京大学)

・・・。どのような成り立ちをもっていようと結婚した以上は貞操義務があるというなら主張として一貫しているけれども、恋愛結婚こそが正しい結婚であるという主張と、いったん結婚したならば何があろうと貞操を守るべきであるという主張とは'矛盾'している。この矛盾には、たとえばバートランド・ラッセルなどは気づいていたし、気づいた者はラッセルにせよ谷崎潤一郎にせよ、離婚と結婚を繰り返した。しかし一般には、一九二〇年代以来、日本にはこの矛盾した二つの主張が行われ、浸透し、八○年代になって疑問視されるようになるまで、支配的だったのである。・・・。

* 野坂参三(のさか・さんぞう、1892年-1993年11月14日):日本共産党の元名誉議長

(p.90)

この野坂(参三)の見解は、当時隆盛を極めたギルド社会主義への批判でもあった。渡英前の野坂はギルド社会主義に大きな魅力を感じていた。だが、ロンドン滞在中は批判的な発言が目立つ。哲学者バートランド・ラッセルを「ギルドソシアリズムの追従者」「別に大したものでもない」(「倫敦便り」『労働者新聞』一九二〇年五月十七日)と酷評しているのは、その例である。ギルド社会主義は、フランスのサンディカリズムとは異なり、生産者(労働者)の代表であるギルドと、消費者の代表である国家との強調関係を模索する運動でもあった。野坂はこの協調性を批判し、「国家権力の問題や、権力獲得を指導する政党の問題を軽視、または無視、もしくは否定する」(『風雪のあゆみ(二)』)と非難したのである。ロンドン滞在中、野坂はレーニンの思想を吸収し、先鋭的な運動家に変貌したが、「暗黒の金曜日」の直後に、英国から国外退去を命じられ、一九二一年五月にフランスに去ることになる。・・・。

(p.8)

なんでも人間の世界には、夏目漱石という大へんな文豪がいて、彼には『我輩は猫である』なる標題の、戯文調の小説があるそうだ。・・・。

「・・・そうだ」とか「・・・らしい」とか、曖昧な言い方をしたが、じつはこの小説の冒頭をおれ(注:小説の主人公・ドン松五郎=犬)はちゃんと暗記している。人間から見れば雑犬の犬畜生にしかすぎないおれが、なぜ『吾輩は猫である』の出だしの一節をそらんじているのか。理由は簡単である。おれの飼い主が漱石愛好家で、とりわけこの『吾輩は猫である』を座右から手放さず、ときおり声をあげて読む。それを聞いているうちにひとりでに頭に入ってしまったのである。人間の世界の格言をもじっていうなら、「門前の雑犬、習わぬ小説を読む」というやつだ。・・・。

(pp.487-488)

シロー(注:人間のぬいぐるみをかぶった、人間の言葉を解する犬)が週刊誌を左前肢に、右前肢に鋏を持って身構えた。

「本文はこうだ。『明さんが待っています。わたしたち縫いぐるみの後についてきてください』・・・。第二の手紙の受取人は明君と純子さんだ。その本文は『明さんに純子さん、ロミオとジュリエットの時代じゃあるまいし、お互いの父親がそれぞれ保守党の大物と革新党の書記長で対抗し合い、そのために反対しているからといって、好き合っている男女が仕合わせになるのを諦め、なにひとつ行動しないでうじうじと暮らすというのはどんなものでしょうか。英国の哲学者のバートランド・ラッセルはいみじくも申しております。'愛を怖れることは人生を怖れることである。そして、人生を怖れる者は、すでに十中八、九は死んだも同然である'と。あなたがたは今のままでは生きながら死んでいるのと同じです。いまこそひたすら愛し合い、そのことによって生きるべき時なのではないでしょうか』・・・」

「'愛を怖れることは人生を怖れることである' 素晴らしい言葉だなあ。たしか、バートランド・ラッセルはノーベル文学賞も受けているはずですがね、ぼくはなぜ哲学者が文学賞か、これまでよくわからなかったんです。でも、これでやっとそのわけが理解できました」・・・。

* 石田雄(いしだ・たけし、1923年~ ):執筆時は東京大学社会科学研究所教授、所長を経て、東大名誉教授

* ヘンリー・デイヴィッド・ソロー(Henry David Thoreau、1817~1862年)は、アメリカの作家・思想家・詩人。

(pp.178-180)

彼(H. ソロー)の死後約一世紀を経過した今日の世界で、一方ではイギリスのバートランド・ラッセルを指導者とするイギリスの核政策反対およびヴェトナム反戦の運動の中で、他方ではアメリカの市民権運動およびヴェトナム反戦運動の中で、市民的不服従の運動が重要な意味をもっている。'悪法'と'良心'との矛盾をいかにすべきかは古くソクラテス以来の歴史的課題であるが(プラトン『ソクラテスの弁明・クリトン』岩波文庫参照)、その問題が、とりわけ市民的不服従という形で今日の時点で重大な意味を持つようになったのはなぜか。この問題を考えるために、ラッセルの場合をみよう。

「何事につけ、決して絶対的確信を持ってはいけない」というのがラッセルの哲学的立場を最も短く要約したことばであった(Alan Wood, Bertrand Russell, the Passionate Sceptic, 1957. 碧海純一(訳)『バートランド・ラッセル』一九六三年、みすず書房、三六四頁)。そのラッセルが一九五四年一二月に、水爆問題について次のように訴えた。「私は一個の人間として同胞に訴えます。あなたがたの人間性を想起し、それ以外のことは全部忘れなさいと。もしそうすることができれば、新しい楽園への道が開かれます。もしこれができなければ、あなたがたの前途には'全人類の死'あるのみです」(同前、三六五頁)。

このような立場に至るまで、ラッセルは絶対的平和主義者ではなかった。「そのときも〔第一次大戦中〕、後になってからも、私はあらゆる戦争が間違っているとは思わないのであって、非難したのはこの戦争(第一次大戦)であって、あらゆる戦争ではない。第二次大戦は必要と考えたが、それは戦争にかんする意見が変ったためではなく、時の事情が違っていたからである」(Bertrand Russell, Portraits from Memory and Other Essays, 1956. 中村秀吉訳『自伝的回想」一九五九年、みすず書房、一〇頁)。

哲学的に懐疑家であり、戦争観では絶対平和主義者ではなかったラッセルを決定的に変化させたのが'水爆の出現'であった。この変化後、「全人類の死か人間性か」という最高の原理を貫徹しようとするとき、彼の国防省前の坐り込み、投獄に象微される市民的不服従の運動がはじまる。

人類を破滅させる核軍備という「'人類に対する不法'が、法の名においてわれわれに強制されつつある。私は人類に対する叛逆罪を赦さない。私は人類に対する不法に服従することを拒否する。私は哲学者としてでなく、また英国人としてでもなく一箇の人間として追求する(→訴える)。人類を滅ぼしてはならない!」(日高一輝(訳)「人類に未来はあるか」理想社、一九六二年、一八八頁、訳者あとがきの中のラッセルの談)。このラッセルのことばは、水爆出現後の今日、市民的不服従がなぜ問題となっているかを、見事に示している。

(pp.14-18)「探偵・推理小説の存在理由とバートランド・ラッセルの哲学的方法」

* 駒城鎮一(こうじょう・しんいち、1935年~ ):富山大学名誉教授

(pp.17-18)

そして辻邦生(「小説家としての生き方とくに物語形式と事実的伝達の差異について」)も次のように言うのである。探偵小説の世界では、「'全体'がすでにあり、それを物語の形で現前させればいいのです。ボルヘスが推理小説を現代における唯一の秩序を持つ文学ジャンルとして推奨するのも、この'全体'の存在によって可能になる力強さのためなのです。作品が強い凝集力で形づくられているとき、それだけで人は美感を味わうことができます」。

辻邦生の考え方をほぼ裏打ちするものとして、バートランド・ラッセルの哲学的方法を挙げることができる。ラッセルの伝記『バートランド・ラッセル--情熱の懐疑家』の著者のアラン・ウッド(「ラッセルの哲学-その発展の一研究」)によれば、ラッセルの哲学的方法は次のとおりである。「真に哲学的なあらゆる問題は、分析の問題である。そして分析の問題において、最上の方法は、結果から出発して前提にいたるという方法である」。大まかに言えば、ラッセルは哲学者の役割が探偵小説における探偵の役割に似たものであると認めたのである。彼は結果から出発し、証拠を分析することにより原因へさかのぼらねばならなかった。彼は『数学の諸原理』(1903年)において、結果から出発して前提にいたった。それから四〇年以上も経った後、『人間の知識』(1948年)において全く同じことをした。なぜラッセルはこの哲学的方法を採ったのか。それは彼が、十分にさかのぼれば絶対的な確実な前提にいたることができるとはじめは期待していたからである。方法的にはここまでが探偵・推理小説の構造をバックアップする(「ほぼ裏打ちする」)ことになるが、その後のラッセルは、希望を捨てたのではないけれども微妙に懐疑的となる。アラン・ウッドは言う。「もしラッセルがはじめ確実な知識に到達する希望に燃えていたのでなければ、かれの哲学的方法は決して展開されなかったであろう、と私は信ずる。確実性が到達しえないものであることをはじめから心得ていたのならば、かれは哲学を捨てて経済学か歴史学かに没頭したであろう。かくて彼の仕事は、不可能を企てることによって何が達成されうるかということの、典型的な例となるわけである」。

* 開高健(かいこう・たけし、1930年-1989年12月9日):小説家、1957年 に『裸の王様』で芥川賞

(pp.34-35)

『白い国籍のスパイ』は実在の人物を脚色したものだから、純然たるスパイ小説というよりは、セミ・ドキュメンタリーというか、ノンフィクティヴ・フィクションというか、そういう性質のものである。・・・中略・・・。

訳者の紹介するところではバートランド・ラッセルがこの作品を読んで、作者をイギリス人だろうと思い、《こんなにユーモアに富むドイツ人がいるとは考えられなかった》と評したそうであるが、まったく同感である。ドイツの作家にはときどきコスモポリタンということでまったく非ドイツ的な、非伝統的な作家のでてくる傾向がある。『西部戦線異状なし』のレマルクもそうである。この糸をたどっていくと、ハイネはどうだ、ゲーテはどうだという大議論に発展しそうなので、いまは切っておくのである。むしろラッセル卿が午後か深夜にベッドによこたわって一心にスパイ小説を読みふけっている姿態を想像することにする。その白髪の乱れているところや、荘厳な顔じゅうの'しわ'が開いたり閉じたりしているところを想像すると愉快になってくる。そこでわが国のことを考え、ラッセル卿でも読みたくなるようなゼロ時間向きの娯楽の読物がいったいどこにあるだろうかとパルプ屋たちを罵るようなことは、しないのである。そんなことは、しない、言わない。

(pp.39-66)「対談:'抵抗論'(三島由紀夫×寺山修司」

* 寺山修司(1935-1983):詩人

* 三島由紀夫(1925-1970):小説家。1970年、自衛隊市谷駐屯地で割腹自殺

(pp.39)

三島 寺山さん、あなたが主宰する「天井桟敷」、芝居はなかなかおもしろいじゃないか。ぼくも何回か見ましたがね。

寺山 ぼくは少年時代に三島さんにファンレターをなんども書きました。返事はきませんでしたが・・・。

三島 まだ芝居に飽きないかね。ぼくはほんとに飽きちゃったよ。

寺山 そうですか。でも三島さん自身の演出の「椿説弓張月(ちんせつ・ゆみはりづき)」、腹切る場面は、とてもそんな感じがしなかった。・・・。

・・・。

(pp.49-50)

三島 ドン・キホーテは夢想家だ。夢想家がこの世で遭うことといったら、風車とか。だからぼくはドン・キホーテさ。ぼくはどこまで行ったって、そんな現実には出会いっこないですよ。あくまで観念。ぼくはその必然性の中にはいってるんだから、ハプニングなんかありようがない。

寺山 長いあいだ、歴史が犯してきた過ちは'悟性'が犯してきて、その尻拭いを情念がしてきたわけでしょう。にもかかわらず、たまたま'狂気'や'情念'が過ちを犯して、いつも'悟性'は父親のごとく、それを整理、分析したかのごとくみせてきた歴史科学も'悟性'の産物です。最大の悪役は悟性です。

三島 でも、バートランド・ラッセルは言ってるんだよ。現代で狂気を演じるのは'理性'しかないと。

寺山 しかし、狂気を演じているときでも、片眼は世界を見てなければいけないのでしょうか?

三島 それは理性の特徴だろうね。それで酔ったりね・・・。

寺山 ああ、酔っぱらいは、これは'悟性'の演じる狂気ってやつです。あれは、いやですね。

三島 いやです。LSD 飲むやつ嫌い。麻薬飲むやつ大嫌い。第一、セックスが麻薬でいいなんてことは信じませんよ。頭が明噺でないセックスなんて、ちっともよくない。・・・。

「『世界』1950年9月号掲載「私の信条」へのまえがき」

* 小川環樹(おがわ・たまき、1910年-1993年8月31日):中国文学者。地質学者・小川琢治の四男。長兄は小川芳樹(冶金学)、次兄は貝塚茂樹(東洋史)、三兄は湯川秀樹(物理学)

(p.81)

些細なことばかりだが、もう一つ二つ附け加えたいことがある。一つはその年の九月、私が北京を去って蘇州に向かう前、羅教授を訪い、蘇州語を練習するやりかたなどを問うたときのことである。教授は詳しく教えてくださったのだが、話のついでに、「僕は一つの処に二週間も滞在すれば、その土地の方言をしゃべれるようになる」と言われた。私はただ驚歎するばかりだったが、ずっと後になって、それは実は趙先生(趙元任 ちょうげんじん)の能力を継承するものであることに気づいた。趙先生はその『早年自伝』(Yuen Ren Chao's Autobiography: First 30 Years, 1892-1921. Ithaca, 1975, p.106)の中で、1920年、バートランド・ラッセルの中国講演旅行に通訳者として随行されたときの憶い出を語っておられる。南京から長沙(湖南省)への船旅のあいだ、迎えにきていた楊某氏(Yuan Tuan-Lu)は湖南の人であったが、その談話のうちに、趙先生は湖南方言の特徴を把えられた。それでラッセルが長沙において講演を行なったとき、それを翻訳した越先生のことばを聞いていた学生の一人が、あとで「先生は(湖南省の)どこの県のかたですか」と聞いたということである。超先生は「私の湖南方言の知識は、わずか一週間たらずで得たものだった」と言っておられる。・・・。

* 土田杏村(つちだ・きょうそん、1891年-1934年4月25日):哲学者、社会教育家

(pp.350-352)「杏村とラッセル」(上木敏郎「解説-土田杏村の生涯」の一部)

(p.334) 大正から昭和にかけて、自然科学、哲学、宗教、教育、歴史、経済、法律、社会、文学、芸術等々広汎多岐の分野にわたる執筆活動を通じて、学者また文明批評家、社会教育家として名声を馳せた土田杏村は、四十三年という比較的短命の生涯に六十余冊に及ぶ単行本を残した。その他、著書の形をとるに至らなかった論文、随筆の類の多数に上ることは、他にあまり例を知らない。死後まもなく刊行された十五巻の『全集』も、全述作の約三分の一を収録するにすぎない。

もちろん、生涯にわたって全くの野人として終始し、執筆による収入のみが、自分自身およびその家族の生活を支えるすべてであった杏村のような場合、いきおい多作にならざるを得なかったであろうし、その著作のなかには、余り出来映えのよくないものもあることは事実である。しかし、一方先駆的意味、今日的意味をもって、いまなお、われわれの注目を喚起してやまないものは、けっして一、二には止まらない。・・・。

(pp.350-352) この年の七月、イギリスのバートランド・ラッセルが、わが国に立ち寄ったことがあった。杏村は彼の来朝に最も大きな期待をよせる者の一人であった。そして、ラッセルが京都に滞在した三日間、いや、日本滞在中の全期間を通じて、ある意味で杏村ほど彼に近づき、彼から多くを引き出した日本人は他にないかも知れない。

杏村のラッセルに対する関心はすでに久しく、卒業論文のなかでも、彼の新実在論的立場を論じている。その後も(土田個人編集の)『文化』誌上などにおいて、時折ラッセルについて言及した。すなわち、一巻二号(大正九年二月号)に「マルクス、ラッセル及び文化」を、同四号にラッセルの二論文部「自由人の崇拝」(A Freeman's Worship)および「哲学の価値」(The Value of Philosophy, は The Problems of Philosophy, 1912 の最終章)の翻訳と、「ラッセルの思想の根本的立場」という論文を執筆した。・・・中略・・・。

(1921年)七月二十一日、はじめて杏村はラッセルに会った。都ホテルで、午前から午後にかけて、四時間にわたり、杏村とラッセルとの間に会談が交された。この日のラッセルとの会見の内容を、杏村は『改造』九月号に詳細に報告しているが、それによれば、哲学上の問題から、ラッセルの見聞した労農ロシアの現状およびボリシェヴィズムにかんする理論的な問題、さらには各国の思想自由の問題や、それについてのイギリスの政策、日本の政策等々、きわめて多岐にわたるテーマが話題となった。

夜は改造社が西田幾多郎をはじめ、京大教授その他合計二十七名を都ホテルに招待して、ラッセルの歓迎会を開いた。厨川白村の歓迎の辞にはじまって、ラッセルと西田との哲学論議が交されたあと、杏村はラッセルに対して、さきの会談で意をつくさなかった点を質問した。この時の光景にふれて、同席した恒藤恭は、「・・・そのとき土田君が広い室の一隅でラッセルと膝を突き合はせていろいろと熱心に質問し、ラッセルが親切にこれに答へていた光景を私は今でもはっきりと記憶してゐる。」と書いている。

翌二十二日には、杏村はラッセルを知恩院、清水寺その他の名所旧蹟に案内し、二十四日、東上するラッセルを京都駅に見送った。

杏村は、ラッセルが京都を離れてからも、書信を送って、いくつかの疑点を正そうとしている。徹せずんばやまず、という杏村の面目躍如たるものがある。

* マルティン・ブーバー(Martin Buber, 1878年-1965年6月13日):オーストリア出身のユダヤ系宗教哲学者。主著は『我と汝』

(pp.315-316)・・・。しかし、ブーバーは嫌われ役を少しも恐れることなく引き受けた。モートン・ソベル(Morton Sobell)は、ジュリアス・ローゼンバーグ(Julius Rosenberg 1918年-1953年6月19日)とその妻エセルが'死刑'に処されたときに、同じくスパイ容疑で30年の刑を宣告された。ブーバーとバートランド・ラッセルはソベルの無実を信じて、合衆国大統領に恩情の処置を請願した。この請願に際して、彼らは「政治思想から独立した、ただ正義と人道にのみ関心をもっ個人」という立場をとった。二人は、多くの法律の権威にとってソベルの罪はどう見てもとるに足らないものである、と指摘した。この請願はとても注意深くおこなわれた、、二人は、冷戦のどちらかの味方をしていると誤解されたり、政治的動機から動いていると見られることがないよう、気をつけていたのだ。・・・。

1960年6月、ブーバーはバートラン・ラッセルに手紙を書き、パリで開催される会議への出席をうながした。その会議では世界中から集まった卓越した識者がソビエト連邦にいるユダヤ人の現状について検討することになっていた。「スターリン時代にあったような物質的な迫害や差別的な法律が現在でも存在するとは言えないが、それでもソビエトに住むユダヤ人への差別は実際に存在する」。彼らは他の少数民族のように民族性を積極的に表現することを許されていない。・・・。

この頃、アルバート・シュヴァイツァーとブーバーは、協力して何度も核兵器拡散への反対をアピールした。1961年10月、核実験に反対するイスラエル国民委員会の呼び掛けでおこなわれた抗議行動は失敗に終わった。この委員会は識者たちのグループが自発的につくったもので、ブーバーやフーゴー・ベルグマンもそのメンバーだった。11月、ブーバーはパブロ・カザルス、アルバート・シュヴァイツァー、バートランド・ラッセル、フランソワ・モーリヤック、ブロック・チザム、マックス・ボルンと共に、ジョン・F・ケネディ大統領に核実験の削減を申し入れた。

(p.317-319)

1961年の5月、ソビエト連邦は'経済犯罪に対する死刑を復活'させ、死刑を宣告された犯罪者の多くはユダヤ人であることが明らかになった、バートランド・ラッセルは、ソビエト連邦の中で良い立場にあり、ニキータ・フルシチョフ首相と交際があった。そこでブーバーは1962年の9月、ラッセルにソビエト国内のユダヤ人に代わって、政府に干渉するよう頼んだ。ブーバーは、経済犯罪に対する死刑は四十年前に革命が成立して以来、ソビエトには存在しなかったと指摘し、そのような死刑制度の復活は、この偉大で進歩的な国家が果たしている役割と大いに矛盾するので、死刑に反対する人は皆、精力的に抗議するべきだ、と断言した。ブーバーはまた、次のように指摘した。この制度の復活によって死刑に追いやられる人の多くはユダヤ人である。犠牲者がユダヤ人でなかったとしても、自分の姿勢は決して変わりはしないが、仮に、一般の人々が経済犯罪を犯すものにユダヤ人が目立つと考えるようになったら、ソビエト連邦のユダヤ人社会全体が大いに脅かされるだろう。「私たちは最大限の努力を払ってそうした危険を避けなければならない」。ブーバーは、ナチ政権下のドイツにおいて、そのような法律がユダヤ人からすべてを奪い、彼らを絶滅に追いやったことを念頭においていたにちがいない。ブーバーは、バートランド・ラッセルとエレノア・ルーズベルト、フランスのカトリックの作家でノーベル賞受賞者のフランソワ・モーリヤックに、フルシチョフに電報を打って方向転換するよう求めてほしいと頓んだ。

1962年の春、エルサレム市はその最初の「人間の自由に村する文学賞」をラッセルに授与している(注:最近では村上春樹が受賞)が、オーブリー・ホーディスは、ラッセルがソビエトのユダヤ人のためにフルシチョフに干渉したことが、受賞の理由の一つだと報告している。ラッセルの秘書のラルフ・ショーンマンは、ラッセルの代わりにこの賞を受け取った人だが、オーブリー・ホーディス、エルンスト・ジーモン、中東非核地帯をめざすイスラエル委員会の指導者シェルシシェスキー、そして『新しい見解』誌のシムハ・フラッパンと共に、ある晩ブーバーの家で開かれた会合に参加し、中東に核兵器をもち込む危険をいかに避けるかについて話し合った。この話し合いの結果、ラッセルは11の国の代表に向けて個人的なアピールをおこない、またのちには、10人の著名な科学者と道徳の指導者による宣言を掲載した『新しい見解』が出版された。その10人にはマックス・ボルン、ドナルド・ドルチ、マーティン・ニーメラー、ライナス・ポーリング、ユージン・ラビノウィッチ、ジャン・ポール・サルトル、アルバート・シュヴァイツァーが含まれる。・・・。

* 斉藤孝(1960~ ):東大法及び教育学研究科博士課程修了。現在、明治大学文学部教授

(pp.89-110)「第三章 ラッセル(著)『幸福論』で考える退屈力」

(第3章全体がラッセルを扱ったものですが、その最初のところだけ以下引用します。)

(pp.89-90)参考書で出会ったラッセル

退屈の効用について考えていたときに思い出した本があった。ラッセルの『幸福論』だ。『幸福論』の第四章に「退屈と興奮」という十数ぺ-ジの短い文章があるが、大変充実した内容を持っている。今から八十年近く前の一九三〇年に書かれた文章だが、現代の日本に対しても通用する内容になっている。・・・(中略)・・・。 そもそも私がラッセルと出会ったのは、原仙作の『英文標準問題精講』という、大学受験用の参考書であった。その参考書は、スタインベックやミルなど、英米の著名人が書いた短文を載せて、その英文の構造解釈をしていくという内容のものだった。そこに、最多登場で引用されていたのが、ラッセルだったのである。

その文章を読みながら、私はラッセルに次第に惹かれていった。人間というものを大局的にとらえる、バランスのとれた物の見方をしている。そしてあまりに良識があるため、表現が逆説的になってゆくところがあって、その面白さに魅了された。この問題集と別の場面でもラッセルの文章と出会うことがたびたびあって、やがて、私はラッセルの原書を買ってきて読むようになった。だから試験でラッセルの文章が出てくると、クレジットなしでも「これはラッセルの文章だ」とわかるようになり、ひとりで興奮していた。あまりにラッセルにはまりすぎ、ほかの教科の勉強がおろそかになり、受験勉強のバランスを崩してしまったという痛々しい思い出まで残っている。・・・(中略)・・・。

この章では、ラッセルの「退屈と興奮」を軸にしながら、「退屈」にっいて考察してゆく。

* 戒能通孝(かいのう・みちたか、、1908年5月30日 - 1975年3月22日):東大法学部卒、法学者、弁護士。専門は民法。1949年早稲田大学教授、1954年東京都立大学教授、1969年東京都公害研究所初代所長)

(pp.157-158)

・・・。反宗教思想にどれだけの自由が保障されるかの第二の問題は、反宗教哲学者として知られているバートランド・ラッセルを、ニューヨーク市立大学から排斥した一九四〇年のケー事件 (Kay v. Board of Higher Education, N. Y. Court of Appeals, 1940)によっても暗示されている。すなわちラッセルがニューヨーク市立大学哲学教授に任命された際、納税者としてのケーという人は、ラッセルが無神論者であるから不適任であるとの訴訟を起こし、この訴訟はニューヨーク州最高裁判所で承認されたのであった。判決は訴訟当事者でないラッセルについて、「ラッセル博士の任命は、何百万というニューヨー-ク市民に対するとともに、よき道徳性をうちたてることによって任命され、その地位を維持するためによき道徳性を保持している何千という教師に対する侮辱である」というような、極端な言葉まで使っている。ラッセルは後のノーベル文学賞受賞者であるが、ニューヨークの一市民と、裁判所によって嫌われた。彼は明らかに思想のため差別されていたのである*。

* ラッセルはカリフォルニア州立大学でも同種の排斥を受けている。しかしこのほうは一九四〇年のウォール事件(Wall v. Board of Regents, Cal. App., 1940)によって、「原告には行政上の救済手続がない」という理由から却下された。だがニューヨー-ク州の判決を読んで感ずることは、判決によって「屈辱」されたのは、ラッセルだったか、「何千という教師」であったかという疑問である。判決はラッセルが教師としではなはだしく不適格な非道徳的人物であると攻撃した。しかしラッセルが行動において非道徳であるということは、何一つとして立証していない。これに反して判決のいう「何千という教師」はその地位を保持したいばかりに、大勢便乗をきめこむものであって、そのような教師から教育されたニューヨーク市民の子供たちが、責任ある自己行動者になれないのも自然であるといえるのてはあるまいか。「屈辱」(insult)の結果は非常に興味ある討論に値する。

* ロバート・オッペンハイマー(J. Robert Oppenheimer, 1904年4月22日 - 1967年2月18日)):ユダヤ系アメリカ人の物理学者。第二次世界大戦当時、ロスアラモス国立研究所の所長としてマンハッタン計画(原子爆弾開発プロジェクト)を主導。戦後は核兵器反対の立場を取るようになった。

(上巻 p.82)

アルフレッド・ノース・ホワイトヘッドが(ハーバード大学に)着任したとき、この哲学者兼数学者の講座を申し込む勇気があるのは、ロバート(Robert Oppenheimer)ともう一人の学生だけだった。彼らはホワイトヘッドとバートランド・ラッセルの共著『プリンチピア・マテマティカ』三巻(松下注:『プリンキピア・マテマティカ』)を苦心して勉強した。「ホワイトヘッド先生と『プリンチピア』(→『プリンキピア』)を読みながら、大変わくわくする時間を過ごした。先生はもう忘れてしまっていたから、先生であると同時に生徒でもあった」(松下注:ホワイトヘッドは教育に忙しかったので、『プリンキピア・マテマティカ』の執筆はラッセルにまかさせていた。従って、どのページもホワイトヘッドと議論したといっているが、ホワイトヘッドも忘れてしまったことも少なくなかったことが推測される)。オッペンハイマーは思い出す。この経験にもかかわらず、オッペンハイマーは常に、自分には数学の力が不足していると思っていた。・・・。

・・・。1923年の秋に、ロバート(Robert Oppenheimer)は(友人の)ホーガン宛に自分自身のことを三人称で書いた皮肉な手紙を書いている。「オッペンハイマーは、なかなかの男になった。ハーバードがどのように彼を変えたか、君(ホーガン)には分からないだろう。こんなに一生懸命に勉強することは、彼の魂のために良くないのではと心配する。彼は、最も恐ろしいことを言う。ついこの間の夜、ぼく(ホーガン)は彼と議論した。そして君は神の存在を信じるのだろう、と彼に尋ねた。そしたら彼(Robert Oppenheimer)は言った。ぼく(Robert Oppenheimer)は熱力学第二法則を信ずる、ハミルトンの『プリンシプル』を信ずる、バートランド・ラッセルを信ずる。・・・。」(松下注:本書の訳文はあまりいただけない。同じ段落のなかに「ぼく」という訳語が複数でてくるが、左記のように「ぼく(ホーガン)」「ぼく(オッペンハイマー)」と読む人間が言葉を補って読まないよ誤読してしまう。)

(下巻 p.388)

その同じ春、オッペンハイマーは、パグウォッシュ会議の開会式に出席するようにとの、バートランド・ラッセルからの誘いを断った。この会議は、実業家サイラス・イートン、ラッセル、レオ・シラード、ジョセフ・ロートブラットによって組織された国際的科学者の集会である。ちなみにロートブラットは、ポーランド生まれの物理学者で、一九四四年秋にロスアラモスを去っている。オッペンハイマーはラッセルに書いた。「提案された課題を拝見して、少々頭を悩ませています。とりわけ、『核兵器の連続的開発から発生する危険』という用語は、最大の危険があるという早まった判断をさせることになると考えます」。困惑したラッセルが答えた。「核兵器の連続的開発に関連する危険があることを、あなたが否定するとは思いもよりませんでした」

・・・。確かに、米国主導の軍拡競争に抗議する嘆願書にしばしば書名してきた、ラッセル卿、ロートブラット、シラード、アインシュタイン他といった政治活動家と運命を共にする気は、オッペンハイマーになかったようだ。事実、一九五五年七月九日付で、ラッセル、ロートブラット、アインシュタインばかりでなく、マックス・ボルン、ライナス・ポーリングとパーシー・ブリッジマンといった以前の恩師や友人も書名している公開状(松下注:ラッセル=アインシュタイン宣言のこと)に、彼の名前が見当たらないことが際立っていた。・・・。

* 柳父章(やなぶ・あきら、1928~ ):1961年東大教養学科卒。元・桃山学院大学教授

(pp.120-121)

現代論理学の創設者の一人であるバートランド・ラッセルに、知識というものがどうして成立し得るのか、を論じた書物がある(Bertrand Russell: An Inqiry into Meaning and Truth, Penguin Books, 1965(松下注:初版は1940年). 毛利可信(訳)『意味と真偽性』文化評論出版,1973)。ラッセルはここで、知識をことばの面から考察し、知識を語っていることばのうちに、どのようにして論理を汲み取って行くか、を考えている。英語の日常的表現のうちに、論理を求めて行くのである。ラッセルにとって、抽象的に完成された形の論理学は、この頃すでにでき上がっていたのであるが、この書物で、改めて、論理的表現と、日常語による表現との接点が探られているのである。こういう試みは、論理学というものを、日常語表現のうちから抽象化して創り上げた人がよくできることに違いない。論理学を、始めから完成されたものとして受け取っている私たち日本人の、ちよっと考え及ばぬ仕事であろう。その意味でとてもおもしろい。・・・。

(本書第二編「比較文法論」の第八章「現代論理学の世界は'もの'でできている」~第十五章「開かれた言語・日本語の短所と長所」までは、ラッセルの An Inquiry into Meaning and Truth を素材にして、日本語と西欧語の発想や論理の違いについて論じている。)

(p.81)「『世界』1950年9月号掲載「私の信条」へのまえがき」

一九二九年ロンドンの放送局は、アインシュタイン、ラッセル、ナンセン、H.G.ウェルズ、その他著名の学者、政治家、作家に委嘱し、それぞれの人生観を放送してもらったことがある。これは後に Living Philosophies という題名で一冊の本にまとめて出版された。その後十年ばかりたって、再び同じ試みが行われ、これは I Believe という本となって刊行された。本誌はこの企てにならって、現代の日本を代表する各方面の方々に、今月号以下何ケ月かにわたって順々に執筆していただき、その信条をのべていただくこととした。ロンドン放送局の質問は、「神と宇宙と社会とについてどういう信条をおもちですか。」という形であったが、われわれの質問は「御自分の仕事と世の中とのつながりについて、どうお考えになっておられるか。この世で、何を失いたくないもの、残しておきたいものとお考えになるか。」という質問であった。・・・。

(p.73)

・・・。イギリスの三〇年代でいえば、ラスキ(イギリスの政治学者)やウェッブ夫妻がソヴィユト・ロシアに甘かったということはいえるでしょう。ラスキは『信仰、理性、文明』という本で、人類にとって重大な信仰としてソヴィエト・ロシアを認めている。'信仰'なんです。ラスキ登場の前に、革命からあまり年月がたっていないころ、バートランド・ラッセルは『ボルシェヴィズムの理論と実践』(1920年刊)を書いている。私はこれは名著だと思っています。

ラッセルの言ったことは、いまソヴィエト・ロシアに起こりつつあるのは「一つの新しい宗教」だ。それには狂信がつきものだ。だけど、それが第一次大戦後に起こったソヴィエト内部の飢えと真剣に取り組んでいる重大な運動なんだ。だからイデオロギーが違うからといって、イギリス政府が反ソヴィエト、反革命の運動を支援してはいけない。これは妥当な意見なんですよ。一九一七年以後のソヴィエトに対して信頼をもて、そうラッセルは書いたんです。

私は、このラッセルの意見は百年の単位で当たっていると思う。ラッセルには'丸のみこみ'がないんです。ラスキはもっと容共的だけど、似たような線でソヴィエトを、つまり一緒にナチズムに対して闘った仲間として、戦友としてとらえている。ソ連の払った犠牲はものすごく大きい。戦死者の数からいってイギリスを越えているわけです。その重さを受けとめなきゃいけないと、ラスキは思っていたんです。

ところが、同時代の日本の知識人は、その条件を飛ばしてしまった。・・・。

(pp.106-140)和田春樹「ソ連システムの挑戦とコスト」

(p.106) 1926年11月8日、イギリスの哲学者バートランド・ラッセルはキングスウェイ・カレッジでの講演の中で,資源と人間の集積からみて世界の2大国(two great powers),アメリカとロシア,競い合う資本主義と共産主義の文明の間の至高の闘争が将来起こるだろうと予言し,アメリカは西欧,ソビエトはアジアを支配し,おそかれ早かれぶつかりあい,世界の覇権をめぐって争うだろうと述べた。聞いていたビアトリス・ウェッブはこの日の日記に「これはブリリアントになされたが,私はいつもながらのラッセルの観念のギャンブルだと思った」と書いている。しかし,4年後の1930年4月5日には、彼女自身が「未来を語る声はどこからくるだろう。声は呼んでいるのに,われわれの耳にはきこえていないのかもしれない。ロシアからか、アメリカからか、それともインドや極東からか。イギリスと西欧からでないことはたしかだ」と書いている。もはやイギリスの衰退は誰の目にも明白である。・・・。

(p.120) 次にソビエト国家がつくりだしたイメージがある。当初は労農ソビエト国家という通常の議会制民主主義と違う国家体制が関心をよんだ。レーニンはカウツキーの批判に対して,ソビエト国家の方が100倍も民主主義的だと言ったが,これは説得性がなかった。イギリスの哲学者ラッセは1920年に労働党の代表団に入って,ロシアを訪問し,レーニン,トロツキーにも面会して帰ったが,資本主義の命運は尽きていると考える社会主義者のラッセルからみても,ボリシェヴィズムの政治は共産党の独裁だとみえた。彼は「ボリシェヴィズムだけが資本主義に対する活発で,効果的な競争者であるならば,ただ混乱と破壊が生じるだけで,いかなる形態の社会主義も実現しない,と私は信じている」とこの年の著書に述べている(The Practice and Theory of Bolshevism, 1920)。

* 日高六郎(ひだか・ろくろう, 1907年~ ):「思想の科学」同人。1969年、東大紛争での機動隊導入に抗議して東大教授を辞職し、京都精華大学教授となる。

(pp.185-186)「諸価値の二者択一(「現代の民衆」の一部)」

1962年、モスクワの「全般的軍縮と平和のための世界大会」にバートランド・ラッセルはメッセージをおくり、そのなかで、「私は西側からの参加者の一人一人が『自分は核戦争の方が共産主義の世界的勝利よりもいっそう悪いと固く確信する』と言明することを望みます。私は東側からの参加者の一人一人が『自分は核戦争の方が資本主義の世界的勝利よりもいっそう悪いと固く確信する」と言明することを望みます」と述べた。そしてそのことを拒むものは「人類の敵」であると言った。確かに「'赤'よりは'死'を!」という信念固執者(true believer)が、核兵器をもつ国のなかに、とくにその指導層のなかにまであらわれている現実を考えるとき、ラッセルの提言は正しい。ラッセルの命題は、'価値合理的'には、平和価値は、極限状況では、民主主義、独立、社会進歩の諸価値に優先するということを暗示している。実は、政治的世界では、政治的指導者の賢明、民衆の圧力によって、こうした'択一的情況'を現出させないことこそが重要である。諸価値の二者択一という不幸な分岐点に乗りいれる政治的指導は、最悪の指導というほかはない。しかし逆に、諸価値の二者択一を、外部から、とくに侵略主義的超大国から強制されたときに、それにたいして択一的に決断することを避けることができない不幸な瞬間もある。キューバのカストロがキューバ危機に際し、「祖国か死か」と民衆にアピールしたとき、それはそうした決断の瞬間だったのであろう。ところでカストロの二者択一は、'ラッセル原理'とは矛盾する。しかし'カストロ原理'は、キューバ民衆の歴史体験のなかで、それに呼応する意識領域が存在していたであろうことも否定できない。そしてそのカストロ命題から、すぐにカストロを'人類絶滅を主張する'「人類の敵」(ラッセル)と断定することはむずかしい(この辺の書き方は誤解を与えやすい。もちろん、ラッセルはカストロを「人類の敵」と言ってはいない。)。とくにカストロを非難するものが、核兵器保有国の指導者であるとき、なおさらそうであろう。・・・。

* 三木清(みき・きよし, 1897年-1945年9月26日):哲学者。1945年、治安維持法違反の被疑者高倉テルをかくまったことを理由に逮捕され、東京拘置所で1945年9月16日に獄死。

* 内田弘(1939年~ ):専修大学教授、経済学博士。

(pp.139-140)「ファシズム批判とソヴィエト体制」

三木清は1938年(昭和13年(11月に「世界文化の現実」を『日本評論』に執筆しました。彼はバートランド・ラッセルの『宗教と科学』(1935年)を引き、こう言います。「我々は今日みな、ガリレオの迫害者たちが真理を知らなかったということを確信している。しかし我々の或る者にはヒトラーあるいはスターリンもそうではないかと疑ってみることができないのである。知的自虐に対する脅威は我々の時代において1660年以来のいかなる時より大きい。ヒューマニズムに対するいかなる好意も、ロシアにおいて間違って行われていること(一連の粛清事件!)を承認するように我々を傾かせてはならない。また逆に、コミュニズムないし社会主義者に対するいかなる嫌悪も、これらの思想を弾圧するためにドイツにおいて行われている野蛮を宥すことに我々を導いてはならない」(三木清全集v.17,pp.5-6)三木清は、ラッセル引用という形で、ナチズムとスターリニズムとの両面批判を貫いています。この両面批判は三木清の生涯を貫く「個性者の歴史哲学」の立場からするものです。ここで「歴史性」とは諸個人は実践を通して環境を創造する歴史的主体であり、かつ諸個人の生は限界・一回性・歴史性があるが、のちに続く諸個人の生の前提条件となって歴史的に継承されてゆくという二重の意味があります。・・・。

* 荒 正人(あら・まさひと、1913年-1979年6月9日):文芸評論家。東京帝国大学英文科卒。1975年、漱石の生涯を詳細に調べた『漱石研究年表』で毎日芸術賞受賞。推理小説を愛好。第14回まで江戸川乱歩賞の選考委員をつとめた。

(pp.190-191)「二十世紀の思想」

(『ラッセル幸福論』からの引用は省略)・・・。ラッセルもまた、イギリス民主主義のなかから生まれたすぐれた知識人である。数学者としても有名である。いや、数学者から哲学者に移っていったというほうがよいであろう。『物質の分析』(The Analysis of Matter, 1927)では、アインシュタインの「相対性理論」や、ハイゼンベルクの「量子力学」などを統一し、哲学的見地から、物質とは何か、ということを分折している。これは、この本の数年まえに書かれた『精神の分析』(The Analysis of Mind, 1921)と並ぶものである。世界を形作る材料は、精神的なものでも、物質的なものでもなく「中性的」なものであると考えた。

ラッセルは、民主主義の立場から、ロシアの共産主義に対しては、強く反対していた。しかし、原水爆の危険が大きくなるにつれて、民主主義と共産主義を越えて、世界が平和に向かって手ををつながねばならぬことを力説している。現実の事態に応じて、自分の考えを変えてゆくのは、ラスキの場合にもみられるように、'イギリス人の国民性'ということができる。ただラッセルの場合は、八十才を越えて小説を書くというような柔軟な頭脳の結果であることも考慮する必要があろう。ラッセルは、第一次大戦の始まった時に、平和論者として、戦争に反対して「ヨーロッパの知識階級に訴える」という一文を発表した。それは、次のような主張である。

「真理は、たとえそれがどんなものであるにしても、イギリス、フランス、ドイツ、ロシア、オーストリアにおいても、同じものである。真理は、国民の必要に応じて、妥協するものではない。・・・。日常の生活に'真理を追求することを任務としている学者たち'は、こうしたことについてこそ、味方のまちがっていることはなんであるか、敵の真理であることはなんであるかを見て、自ら真理の代弁者になるべきはずであった。」

(pp.179-180)「丸山眞男と竹内好」

(小熊) それに福沢諭吉や石橋湛山はともかく、佐々木邦は大衆作家でしょう。丸山さんは、あまりそういう人は取り上げないですよね。

(鶴見) そうねえ。そういえば、逆に丸山さんのほうをびっくりさせたことがある。一九四六年十二月号の『思想の科学』で、バートランド・ラッセルの『西洋哲学史』の書評を、合評形式でやったわけ。そこで武谷三男と林達夫と丸山眞男と松本正夫を引っ張り出してきて、合評会をやって、それをもとにしてそれぞれがエッセイを書いたんだけども、丸山さんは合評会に出てきてびっくりしたんだね。

彼がびっくりしたことというのは、ラッセルは高名な哲学者なのに、その『西洋哲学史』ではブリタニカのエンサイクロペディア百科事典から引用していたりする。丸山さんは、戦前の東京帝大で仕込まれているから、まともな学者の仕事というのは、百科事典から引用なんかしないものだという固定観念を持っていた。ところが、ラッセルの『西洋哲学史』には、平気で出典にブリタニカとか書いてあるんだよね。「こういうことをイギリス人はするのか」って、たいへんにびっくりしていた。

そういう雑本なんかから、ぱっと材料をひっぱてくるっていう流儀が、イギリスやアメリカにはあるってことを丸山さんは学んだんだろうね。戦前の帝国大学の学問が依拠していた、フランスやドイツにはなかったことなんだろう。つまり、「雑本の流儀」というのがあるってことがわかったんだよ。・・・。

(pp.212-213)「1950年代の葛藤」

(鶴見)・・・。その結果いろんな人が入ってきたんだけれども、当時の実務をやってくれていた市井三郎がものすごい打撃を受けちゃってね。つまり近くの同人がやって来て、市井三郎の勉強の時間を奪うわけ。彼は阪大の理学部で化学の出身なんだよね。そして哲学は素人だったので、一所懸命に哲学史を勉強した。さっき話が出たラッセルの『西洋哲学史』というのは、彼が全部自分ひとりで訳したんだから、たいへんな勉強家なんだよ。それで、記号論理学も勉強したいとか考えているときに、いろんな人間にわっと入ってこられて、いろんなことを言われてたいへんに困った。それで彼は私に、'大衆化'はやめようという意見を強く述べる葉書をくれた。

(上野) じゃあ、内部でも路線の対立があったわけですね。

(鶴見) そうだけど、結局は、なんとなくその大衆化の方向に行った。そうしないと雑誌も売れなかったしね(笑)。

(上野) そうすると鶴見さんは、どちらの側に立たれたんですか。

(鶴見) もう大衆化したんだから、やってしまえ、という方向だね。つまり初めの七人の顔ぶれは、丸山眞男.都留重人・渡辺慧・武谷三男・武田清子に(鶴見)和子と私、これはレベルの高い同人会議だった。・・・。

(2009.08.12)

(pp.59-60)「持続する志(pp.55-59)の一部」(書名となったエッセイ)

・・・。『世界』(岩波書店)二百号の総目次は、また、その一号、一号が、その時々のアクチュアリティの全体を幅広く至当な距離からとらえている雑誌でもあることを示している。・・・

たまたま僕がアメリカに滞在しているあいだに『ネーション(Nation)』誌の創刊百周年記念号が発行された。アメリカの時代の振れのもっとも激しい百年を批判的にカヴァーし続けたこの総合誌の記念号は、その時々の論説を再録して感銘深いものであった。バートランド・ラッセル卿は『ネーション』誌の百年間にわたる、個人の自由と社会の公正のために持続された声をたたえ、アメリカの「圧制と頑迷の climate」が一層あきらかにしてきた、この雑誌の independent の急進的な考え方、率直さを評価する祝詞をよせた。

『世界』のこの二十年間の持続は、そのまま明日からの二十年間にわたる持続への志を示すものであろう。・・・。

* 後義輝(うしろ・よしてる、1937年~ ):1972年、中央大学法学部卒。精神神経科看護助手

(pp.41-42)「最も狭義の経験とその純粋型」

私の死刑論(松下注:死刑廃止論)の前提、基礎をなす認識論における基本的概念につき、さらに述べておきたい。

前節に述べた'経験的真実'とは何かについては、バートランド・ラッセルの次の叙述が適切である。

前節の補充および本節の前提として引用する。「'社会のもつ知識'は'個人のもつ知識'より多くもあり少なくもある。社会は、その集合的能力においては、百科全書の全内容と、あらゆる学会誌の全論文を知っているが、一個人の生活の色彩や感触を構成する温かな奥深いものは知らない。一人の人が『私はブッヘンワルト(第二次大戦中のドイツ強制収容所)を見て感じた恐怖をひとにわからすことはできない』とか『捕虜収容所で何年も過ごした後で再び海を見たときの歓喜は言葉ではいい表わせない』というとき、その人は厳密かつ正確に真である或ることを言っている。すなわち、彼は自分の経験を通じて、経験の異なる人がもたず、ことばで完全には表現できない知識を、もっている」(バートランド・ラッセル(著),鎮目恭夫(訳)『人間の知識』みすず書房)。最も狭義の経験とは、ラッセルの言う「一個人の生活の色彩や感触を構成する温かな奥深いもの」のことにほかならないと言える。

私は本書で、'経験'という概念を、最も「狭義」において用いる。'最も狭義の経験'とは、こうである。

すなわち、私達は、①観察(観察・実験)、②行為(実践)、③最も狭義の経験、の、これら三つの各々を、そしてまた、この三者を総合して、'経験'と言っている(最も狭義の経験と対蹠的な観察-観察・実験-を本質とし基礎とする科学を「経験科学」と言うのも、この事情による)。最も狭義の経験とは、観察も行為も除いた概念である。

ただし、ここで注意すべきは、ラッセルの例示は、経験と経験的知識の例示としては、明確な典型例ではなく、十分適切ではないということである。すなわちそれらは、最も狭義の経験ではあるが、その純粋型ではない。ラッセルの示しているのは、想像とか冥想とか感受性といったものの必要性の度合がかなり高く、要するに育まれた情緒的とか情操的要素がある。それに比べて、「死刑受刑のごとき経験」には、そうした要素は無か無に近く、第一、不可欠の要素ではないと言いうる。

最も狭義の経験とは「一個人の生活の色彩や感触を構成する温かな奥深いもの」を含んでおり、最も狭義の経験的知識とは、そのような「経験の異なる人がもたず、ことばで完全には表現できない知識」のことにほかならず、その点で右に述べた両者は共通性があるのである。・・・。

* 末川博(すえかわ・ひろし、1892年-1977年2月16日):民法学者。戦前に京都帝国大学教授、戦後に立命館大学総長を歴任。

(pp.146-147)「科学と人間」

わたくしは、約二十五年ほど前、アメリカにいる頃に科学の未来記ともいうべき二つの本を読んだことがある。一つは、ハルデーンという評論家の書いた『デーダルス即ち科学と将来」という本である。これは、ギリシア神話に出て来る'デーダルス'という発明の天才が、飛行機を発明して、それに乗って天空を飛びまわり鳥のように空を飛びたいという人類のあこがれを実現したという話にちなんで、科学的な発明や発見がいかに人類の福利を増進するかを説いた書物であります。つまり、'科学の将来'が人類にとって限りなく愉快な世界を展開するであろうという極めて'楽観的な未来記'であります。ところが、これに対してバートランド・ラッセルが『イカルス即ち科学の将来』(1925年刊)という本を書きました。その'イカルス'というのは、デーダルスの子であって、父の発明した飛行機に乗って、クリート島から飛行をはじめ、地中海のよい景色を見おろし愉快愉快とさけびながら、上へ上へと飛んだ。しかし、かれは無謀であって、あまりに太陽に近づき過ぎた。そして父の作った飛行機の翼が'ロウ'で作ってあることを忘れて飛んだ。ロウ細工の翼は、太陽の熱にとかされて、あわれ、イカルスは急転直下地中海の一隅に姿を没して、そこに今も残る'イカリア海'の名をとどめる惨劇を演じたのである。バートランド・ラッセルの書物は、このイカルスにちなんだ'悲観的な科学の未来記'である。すなわちせっかく科学は進歩しても、それは、人間の心を親切にしたり、人間から利己心をとり去ったりしてはいない。自分は、科学が、人間を幸福ならしめるよりも、むしろ支配階級の力を大ならしめるために役立つであろうことを恐れている。このように言って、科学の進歩が、結局、人類に対する恩恵であるか呪いであるかは、疑問だという風に説いているのであります。・・・。

* 外山滋比古(とやま・しげひこ、1923年~ ):1947年東京文理科大学(現・筑波大学)英文科卒。お茶の水女子大学名誉教授、文学博士(1962年)

(pp.133-134)「耳の形式」

・・・。それを書いてしばらくして、たまたま高木健夫氏(注:読売新聞のコラム「編集手帳」の執筆者で、名文章家知られた新聞人)の『文章の要素』を興味ぶかく読んだ。とくに注意をひかれたのはバートランド・ラッセルについての紹介である。

ラッセルは'耳で読書'した、というのだ。晩年になっても奥さんに朗読させたらしい。ご本人も「自分の記憶は、紙の上の活字の格好よりは、むしろ、話し言葉の発音によって働くのだ」とのべているという。「文章をよくする秘訣は、呼吸の困難を感じることなしに朗読できるように文章を書こうと心がけることだ。自分は、はじめ文章が下手だったが、この方法で自分の文体をよくした」とも語っている。かねて哲学者バートランド・ラッセルが平明な名文を書くことにおどろきの目を向けていた私は、これあるかなと思った。

そのラッセルが「近代詩の欠点は、耳よりも目に訴えるように書かれていることだ」と言った言葉を高木健夫氏は引用している。このことを、さきの原稿を書くときに知っていれば、もうすこし説得力のあるものにできただろうにと残念に思った。それと同時に、これを下敷きにして、しかし、タネであることを伏せて書いたと疑われはしまいかという心配も起こった。たまたま、こういう問題に関心をもっている時だから、目についたのであろうが、偶然に、同じことを考えている人がいることを知ってうれしかった。

* 宇沢弘文(うざわ・ひろふみ、1928年7月21日~ ):世界的な経済学者、たびたびノーベル賞候補となる。東京大学名誉教授。1995年米国科学アカデミー客員会員、1997年文化勲章受賞。

(pp.186-187)「ヴェトナム戦争の影」('斉藤眞'との対談「新保守主義台頭の歴史的背景」の一部)

宇沢弘文:・・・。現在(1981年)のアメリカの状況を考えるとき、ヴェトナム戦争が大きな意味なり、影を落としていることは否定できないと思う。おっしゃるように、ヴェトナム戦争がたんに巨大国家、巨大政府のしかるべき必然として生まれたというより、アメリカの社会や歴史的な条件のなかでヴェトナム戦争が泥沼に陥っていったという必然的なものがあるのではないかと考えるのですが。

たとえば、アメリカのヴェトナム介入を政治的、あるいは政策的な決定の過程として描写したデビッド・ハルバースタムの『ザ・ベスト・アンド・ザ・ブラィテスト』という本があります。ハルバースタムはニューヨーク・タィムズの記者ですが、ヴェトナム特派員して早い時期からアメリカのヴェトナムにおける侵略の実態を報道した人で、結局ケネディの怒りに触れて、ポーランドに回されたといわれている人です。彼の描写ですと、政府、あるいは民間を問わず、アメリカの文化的な、社会的な、歴史的な条件のなかにヴェトナム戦争に介入していったカギがあるような印象を私はもつ。

当時もいわれたことですが、たとえばヨーロッバの国であったらアメリカ軍はあれだけ残虐なことはできなかったろう。ヴェトナムという非常に離れた、そしで、アジアの一小国であって、文化的にも歴史的にも非常に異質なヴェトナムに行って、民間人、兵隊の区別なく殺戮していった。バートランド・ラッセルの主張ですが、アメリカのヴェトナムにおける行為は、ちょうど東京裁判、ニュルンベルク裁判に匹敵するようなかたちで戦争犯罪を構成していると思う。

ハルバースタムは、たんにヒトラー的なアメリカの少数派ではなくて、アメリカにとって文字通りベスト・アンド・ブラィテストといわれる、もっともすぐれた能力をもむ、すぐれた教育、すぐれた環境で育った指導者たちがヴェトナム戦争介人を一歩一歩合理的に進めていったと私的する。・・・。

* 高群逸枝(たかむれ・いつえ、1894年-1964年6月7日):詩人・民俗学者・日本の「女性史学」の草分け

(p.1036)「平和運動」

・・・。こういう場合にも、「赤」(共産主義国)以外の他の国が、なにゆえ応答をしぶるかが、けっして「赤」ではなかったわれわれ日本婦人によって注目された。それのみでなく、一九五七年の三月から、クリスマス島で水爆実験をすることとなったイギリスに対し、わが国から抗議すると、そういう抗議や反対は、'共産主義を利するもの'だと、在日英大使館からは逆襲的声明がなされたのである。これにはいっそうおどろきをふかめる気持だった。

良心は学者にあった。ノーベル平和賞(注:ノーベル文学賞の間違い)をうけた前記バートランド・ラッセルは、「クリスマス島で水爆実験を行なうとの英国政府の決定に対するあなたがたの抗議について、私はまったく共鳴しています。」という手紙を、原水爆禁止広島協議会に寄せた。これは同協議会が、「英国民に訴える」という抗議をマクミラン英首相や英国の平和団体に送ったのに答えたもので、この手紙には、ラッセルが「マンチェスター・ガーディアン」に寄稿した「実験弁護の意見は'国家的虚栄'であり、日本人の怒りは正当なものである。」という記事の写しも封入してあった。同年一〇月二七日には、おなじノーベル賞受賞者であるインディアナ大学のヘルマン・ミューラーが、記者団と会見して、「水爆実験の継続は信じられないほど無謀なことである。現在重要なことは、水爆実験による放射性落下物ではなく、このような実験によって好戦的な気持が強められることである。」といった。・・・。

* 森滝市郎(もりたき・いちろう、1901~1994年1月25日):原水禁国民会議議長、広島大学名誉教授

(pp.92-93)「1957年8月27日、ラッセル卿訪問」

(日記より)

《(1957年8月27日)午後四時十分前に車を呼んでラッセル博士を訪れる。林の中の道を行き、城を左に見て集落を出て、さらに左に向かって丘にのぼり、まったく淋しい所にラッセル卿の家がある。案内をこうと五十歳ばかりの婦人が出て、先生が待ちうけて居られると。ラッセル博士の書斎に入ると、写真で見なれた、しかもずっと年のいったラッセル博士(当時85歳)が、長身の体にきちんと服装をととのえて、あたたかい微笑をもって迎えてくれた。(松下注:ラッセルに面会した欧米人の多くはラッセルを「小柄」と表現するが、50年も昔の平均的な日本人から見れば長身と映る。因みにラッセルの身長は約170cm)あたたかい握手である。そしてよくもこんな遠方まで訪ねてくれたとまずねぎらってくれた。一時間あまり語り合ったことは他のノート(に)記入。

「車でかえるか、歩いてかえるか」

「歩いてかえる」

「それなら、そこの道をまっすぐ下りたまえ」

山道。立ち去りかねる。ポートメリオンの真上に出て来た。私は部屋で長く感激を反すうした。》

(森滝氏に取材した中国新聞による補記:聞き書き)

バートランド・ラッセル博士との出会いは、大き感激だった。ラッセル博士はノーベル文学賞(1950年)を受賞した哲学者であるばかりでなく、反戦・平和の倫理を唱え続けた人でもある。昭和三十年(1955年)七月には、原子物理学者アインシュタイン博士らとともに核兵器禁止を米・英・ソなど六ケ国に向けて声明を送っていた。博士と北ウェールズの山荘で語り合った内容は「訪英書信第14信」にも報告された。

「原爆の時、君はヒロシマにいたのか?」

「いましたとも。広島にいて右眼を一つ失いました」

「それは気の毒に」

「しかし平和の道はかえってよく見えるようになりました」

ラッセル博士は書架から黒表紙の本を取り出してあるぺージを示して言った。「私の結論も同じだ」。

'A good life is one inspired by love and guided by knowledge'.

被爆の体験から、力の文明を否定し、民衆の愛と連帯によって平和を築こうと主張していた森滝さんに対し、ラッセル博士は「愛」によって高められ、「知」によって導かれる生き方を唱えたのだ。

そして去り際に博士は「私も及ばずながら努力する」と核兵器禁止運動のために書いたというパンフレットを手渡した。

(p.132)「読みやすい文章、内容のない文学-『ノルウェーの森』をめぐって」

・・・。もう一つ思うことは、丈学でも理屈を言うときでも、よく分かっていることは易しく言うことができる、ということですね。いい例は論理実証主義者のバートランド・ラッセルですね。実に分かりやすいし、たとえもいいし、ユーモアがあって面白い。なぜならば、自分のよく知っていることを話しているからですね。だから分かり方が浅かったり、中途半端だったりすると難しくなる。大学の先生になったばかりで、少しいばりたい人、他人の知らないことをいうと偉くみえると思っている入のいうことは難しくなる(笑)。

* 今川憲次(いまがわ・けんじ、1908~?):東大英文科卒。名古屋大学教授、南山大学外国語学部英語科長等を歴任

(pp.25-26)「アメリカ英語雑感」

・・・。バートランド・ラッセルの British and American Nationalism(英国とアメリカの国家主義/松下注:In: Horizon(London), v.11,n.61: Jan. 1945, pp.17-30. Repr. in: Bertrand Russell's America, v.1, pp.338-349.)の中で、「十人のアメリカ人中九人までは、イギリス人の英語の話し方を'気取り'(affectation)と受けとり、あれは英国人が自分の優越さをひけらかすためだと思い込む」と書いている。ラッセルはアメリカに在住中、店屋でもバスの中でも最初はきまってドイツ人だとまちがわれ、ドイツ人だからあの話し方もしかたがないと大目に見てもらえたという。しかしいざ彼が生粋のイギリス人であるということがわかった時、英語をアメリカ人風に話さないことに対しおそろしく憤慨されるようになった。皮肉屋の彼は「英国人が英語に対し若干の権利をもっているということに彼等は一瞬でも思い到ることがあるのだろうか」とやっつけている。

大体英国人の多くはアメリカを今でも(1979年)植民地と考えているような所があり、アメリカ英語など一顧の値打ちもないと考えているようなうらみがある。例の有名な「マイフェアレディ」というミュージカルの中で音声学者のエンリー・イギンズが歌う文句に

There even are places where English completely disappear. In America, they haven't used it for years. (英語が全く消減してしまっている場所さえある。たとえばアメリカ、米国人が英語を使わなくなって久しいものだ。)

というのがある。つまり英国人の中にはアメリカ英語なんてありゃ英語じゃないと思っている人もあるというわけである。私の日本人の友人がアメリカから英国へ移って後、八百屋へ行って「トメート」(トマトのこと)をくれといったら「ハーン、あんた金持ちな植民地からおいでになったね。」とひやかされたといって憮然としていた。これとは逆にアメリカでは、ラッセルがいう程ではないが、ブリチッシュ・アクセント(英国風なまり)で話すと気取り屋のおすまし屋だと思われることは事実である。・・・。

* 青木薫久(あおき・しげひさ,1931~ ):精神神経科医

(p.261)「精神病犯罪者の'治療処分'」

・・・。このような制度を、その制度そのものから論議する前に、最近の世界の動向、日本の動向についてふれてみたい。二年前、ソ連でアメリカのベトナム侵略反対のデモをアメリカ大使館に向けて行なった中国人留学生達が、ソ連官憲に逮捕された事件があったが、その中の一人が、神経治療室なるところに拘禁されたということです。またごく最近では、反ソ活動をした作家が精神病院に送られ、退院したら、またその内幕を暴露した小説を書いたということを新聞でみました。また、アメリカの広島原爆飛行士、クロード・イーザリーが、後に原水爆反対運動の熱心な活動家となったが、たちまち、重症精神病者のみ入れられる精神病院へ入れられ、イギリスの著名な哲学者B.ラッセルとの文通のなかで、ラッセルが、「このようなことをいう人が精神病院に入らねばならぬのなら、私はむしろ、精神病院に入ろう」といったことなどもあり、精神病院より出されました。このように、政治問題とのかかわりあいの中で、精神病院を利用することは、既に諸外国にみられています。・・・。

* 小森健太朗(こもり・けんたろう,1965~ ):推理小説家、評論家

(pp.197-198)小森健太朗「ライプニッツのモナドロジー/「モナドロギーからみた舞城王太郎」の一部」

・・・。ライプニッツの著書 Monadologie を読むだけでは、そこで論じられている「モナド」が、様相論理学で議論されている可能世界論につながっているとは明瞭にとらえられない。ライプニッツが可能世界論を論じているのが明らかになってきたのは、十九世紀後半から二十世紀にかけて、刊行されなかった手稿が研究されるようになってからである。バートランド・ラッセルは著書『ライプニッツの哲学』(1900年刊)において、未刊のライプニッツ手稿の研究から、フレーゲやラッセルにはるかに先駆けてライプニッツが様相論理学と可能世界論の議論をしていたことを詳細に明らかにした。ラッセルと同時代の幾人かのライプニッツ原稿の研究の成果によって、従来のライプニッツ哲学の解釈は、革新的に塗りかえられたと言える。

ドイツの哲学者マルティン・ハイデガーにも、ライプニッツの格言「なぜ無でなく存在があるのか?」を冒頭に引用する『形而上学入門』をはじめとして、何冊かの著作でライプニッツ哲学への論究がある。ハイデガーは、ラッセル流のライプニッツ解釈を皮相的であるとして斥けている。日本でライプニッツ研究の第一人者である'石黒ひで'もまた、その詳細な原典研究を経たライプニッツ研究書において、可能世界論の解釈がラッセルらと鋭く対立する論を提示し、その内容理解については、原典の曖昧さと多義性もあるために、定説が定まらない状態である。

大学院時代の哲学の原書講読のゼミにおいて、筆者はハイデガーのライプニッツ論を読むゼミに出ていたことがあるが、あまりにもラッセルの解釈と違うライプニッツ論が展開されている。単純化していえば、ラッセルら英米の研究者が、分析哲学の論理学的な解釈になるのに対し、ハイデガーのライプニッツ解釈は、より実存哲学にひきつけた読解をしていると言える。・・・。

* 立野信之(たての・のぶゆき、1903年-1971年10月25日):小説家。1953年、二・二六事件を描いたノンフィクション小説「叛乱」で直木賞受賞。日本ペンクラブ幹事長、副会長を歴任

* 『黒い花』は、大杉栄を描いたノンフィクション小説

(pp.12-14)「第7章 狼に気をつけろ!」

・・・。その後、コズロフ(米国生まれのロシア人)はクロニクルの記者の仕事にありついて、神戸へ移住した。そのため東京の同志たちとは、一時交渉が途絶えたが、大正十年(1921年)の夏、改造社が招いたイギリスの哲学者ラッセルの案内役となって、東京へやってきた。

大杉は、吉江孤雁、石川三四郎、堺利彦、昇曙夢、福田徳三らの思想家と一緒に、改造社の斡旋で帝国ホテルのロビーでラッセルに会ったが、その時、コズロフは通訳として同席した。彼はその際、クロニクル社から出版した英文パンフレット『日本における社会主義運動と労働運動』を大杉らに一部ずつ配布した。それは「アメリカの一社会学者によりて」となっていたが、明らかにコズロフの著述になるものだった。

そのパンフレットは、小さいながらもよくまとまって居り、観察もなかなかしっかりしていて、外国人が日本の社会主義運動や労働運動を知るには、もっとも要領を得た手引ぎ書であった。

ラッセルも神戸から東京へくる途中、そのパンフレットを読み、コズロフから与えられた予備知識によって日本の社会主義運動の全般をのみこむことができ、個々の社会主義者についても知っていたので、会見は旧知に出会ったような親密感でスムースに運んだ。

ラッセルは大杉を紹介されると、その赤ら顔一杯に特に親しげな愉快そうな笑いをたたえてつよい握手を交わした。

「あなたは、ゴールドマンやベルグマンを知っていますか。」

ラッセルは、アメリカの無政府主義者の名をあげた。

「人としては知らないが、彼らの書いたものは読んで知っています。」

大杉は、独特の、一種可愛らしく見える羞み笑いをうかべて、率直に答えた。

ラッセルは肯いて、

「わたしは、ロシアで彼等に会ってきました。」

「そうですか。かれらアメリカの無政府主義者は、過激派から、どんな待遇をうけていますか。」

「個人的には、なかなか優遇されているようです。しかしゴールドマンは、社会主義者としてはボルシェヴィズムにあきたらず、過激派の方でもかれらの説には不満をもっているようです。」

広間には、ラッセルと会談すべく、予定された人々が集まってきた。桑木厳翼、姉崎潮風、上田貞次郎、阿部次郎、和辻哲郎、鈴木文治、杉村楚人冠、新居格、与謝野晶子・・・、ラッセルは、それらの人たちをかえりみて、肩をすくめ、

「どんな無政府主義者も、この爆裂弾軍(松下注:カメラのフラッシュのこと)にはかなわないでしょう……!」

と、冗談を飛ばした。

その間、コズロフはしじゅうラッセルのそばについていた。貴族的だと一部の新聞から非難されていたラッセルが、思いのほか日本の思想家たちと寛いで会談することがでぎたのは、コズロフの蔭の努力があったからだった。

「あいつの書いたパンフレットは、なかなかよく出来てる。」と大杉は、ラッセルとの会見のあとでいった。「あいつが、あんなによく出来る奴だとは思わなかった・・・見直したよ!」

* 武田芳一(1910~2001):歯科医。30歳より文学を志す。

* 大正10年(1921年)夏、神戸の川崎及び三菱造船所で45日間に及ぶ労働争議勃発(参加した労働者約5万人)。

(pp.260-264; 272-276)

・・・。

この日は、大阪商船の'営口丸'が神戸へ入港する日だった。船には、天津から乗船した哲学博士のバートランド・ラッセルがいるはずだった。賀川(豊彦)とラッセルとは旧知の間柄である。(松下注:賀川豊彦がラッセルに会うのは初めてのこと。また、ラッセルは名誉博士号は多数授与されているが博士号を取得しようとしたことはない。)

賀川は運動会を中座して(神戸港の)第四突堤へ向かった。

突堤は陸地から海中に突き出して埋め立てた岸壁である。神戸港にはこの突堤が四本あった。一本の突堤には大型船が四隻着岸できた。東から第一、第二、第三、第四突堤と呼ばれ、大型船ばかりが発着していた。

この出迎えに争議団も参加した。会旗に旗手と代表が一名だったが、二列縦隊で七十本の赤い会旗の行列は、おりからの風に旗なびかせ見事だった。

ラッセルの著書が当時の日本でどのくらい読まれていたかは不詳である。(松下注:大正時代に出された訳書の多さ、それぞれの刷りの多さをみれば、かなり読まれていたことがわかる。)だが、マルクス主義の理解者であり(松下注:理解者であり批判者)、労働者の味方であるという感触だけで、争議団の幹部も進んで参加した。旗の行列は突堤に到着したが、営口丸の船体はまだ見えなかった。和田岬沖の検疫で遅れたらしい。ほどなく船影が見えた。タグボートに押されているのか速度がおそく、川崎のガントリー・クレーンの沖に見えはじめてから着岸まで二十分もかかった。船が近づき乗客の姿が分かりはじめると、出迎えの人々は手を振ってこれを迎えた、やがて舫い綱(もやいあみ)がかけられ、船は静かに接岸した。Bデッキの人々は出迎えの顔を見つけて手を振ったり、呼び合ったりしていた。こんな光景を一番上のAデッキから見下している外人の親娘があった。岸壁から英字新聞ジャパン・クロニクル紙の社長ロバート・ヤングが声をかけ、その傍に賀川の姿もあった、ラッセル博士も相手が分かると笑顔で手を振った。ラッセルは、燕京大学(注:北京大学)の交換教授で北京にいたが、病気になり一時重体で死亡説まで飛んでいた。気の早い日本の新聞のなかには、博士の死亡記事を載せたところもあった。

ラッセルは、赤旗の行列が自分の歓迎陣だとは知らなかった。船にタラップがかかると、出迎えの人々は、われがちに登っていった。賀川も記者らも、ヤング氏について上がった。Aデッキでは博士を囲んで握手がはじまった。ヤングと軽い会話を交わした博士は、手をのべて賀川に握手を求めた。賀川は両手で博士の手を握りながら、下の赤旗の列はあなたを歓迎する人々だ、といった。博士はおどろいて手摺りのそばへ行って、岸壁に整列する赤旗隊を見下した。それから彼らへ答礼の意味の手を振った。

賀川はその横で、あなたの著書は多くの人々に読まれている、あの労働者たちも、あなたのことをよく知っている、と告げた。博士は嬉しそうにうなずいた。

交歓がひとわたりすむと、新聞記者のインタビューがはじまった。記者は、日本の印象とか、あの労働者たちの印象を聞き出そうと、さかんに質問を放っていたが、博士は、さきの知人への態度とは打って変った冷たい表惰で、ひと言こたえた。

「死人に口なし」

これは、日本の新聞が自分の死亡記事を載せたことを知っての皮肉だった、死人に口なしは東洋の諺である。彼のシニカルな懐疑論が、こんな会話にも現れていた。(注:少し的外れな記述と思われる。)記者たちにこの皮肉を悟った者は少なく、無愛想な来訪者としか受け取らなかった。

ラッセル、令嬢(注:武田氏は、ドラ・ブラックのことをラッセルの娘と誤解しているのか?/上記にも、「Aデッキに外人の親娘」と書かれている。)、ヤング、賀川らは、タラップを降りて来た。ヤングの乗用車まで行くのが、人垣に埋ってなかなか進めない。賀川が先頭に立って人々をかきわけ、やっと車にたどり着いた。一行が乗り込むとラッセルだけが立って、とり囲む職工たちに感謝の挨拶を述べた。「日本の労働者諸君が、私の如き一介の学者に、かくも盛大なる歓迎をして下さったことを深く感謝いたします。聞くところによれば、諸君は争議中であり、それが人間性の回復を求めた闘いとのこと、日本にも、こうした自由と正義を求めた大衆のいることを心強く思います。今や世界は少数の権力者と、持たざる多数の人々とに分かれております。そして、持てる権力者はあらゆる組織と力を利用して、持たざる人々を圧迫して奴隷的な条件下におくため努力しています。しかし、多くの大衆はそのことを知りません。目覚めた一部の人々が、自分らの人間性を要求します。他の民衆は、これを反逆者か謀反人呼ばわりをするのです。権力者はそういうふうに、自分の都合のいいように民衆を教育しているのです。大部分の民衆は、この欺り(いつわり)を真実と思い込んで、目覚めた同志をやっつけるために手を貸すのです。諸君の戦いが、いかに苦しいものであるかはよく分かります。しかし、屈してはなりません。どんな困難も耐え抜くことです。諸君の世代でその光明が望めなくとも、諸君の犠牲は何の報いを得なくとも、次の世代はきっと、その報いを受けると思います。'捨身'という言葉が東洋にはあります。この精神が諸君を勝利に導くのです。この精神の代表選手は、私の隣にいる賀川君です。諸君はよき指導者に恵まれているので、この争議もきっと勝利を得るでしょう。私は諸君の勝利を疑いません。」博士は群集に軽く手を振って挨拶を終えた。通訳した賀川は、感激して握手を求め、強く感謝を表わした。一行の車はみんなの拍手に送られ、塩屋の海岸にあるヤング邸に向かって走り出した。車が動き出した時、職工隊は車に向かって万歳を叫んだ。・・・。

(pp.272~276)

講演会は、中央の勧業舘が他の団休に使われていたため、東の端だが製鋼所に近い阿弥陀寺(注:阿弥陀寺の所在地:兵庫県神戸市中央区脇浜町2丁目5-13)を会場とした。阿弥陀寺は法然上人由縁(ゆかり)の寺で、寄せ棟の本堂は美しい瓦の勾配を見せていた。

博士の講演には、争議団の幹部委員が顔をそろえた。行き詰った争議に何か突破口でも発見できないか、そんな期待もあった。

賀川と博士が会場へ車を乗りつけた時には、聴衆は本堂いっぱいに坐り、周りの縁まで人々であふれていた。本堂の戸障子はみな取りはずしてあったが、堂内は人息で、蒸し風呂のように暑かった。人々は扇子を使って待っていた。

賀川と博士が入場すると聴集はいっせいに拍手で迎えた、博士もやや上気した顔で、会釈を返しながら内陣のそばにある演壇に進んだ。内陣の沙弥檀は灯明がかがやいて金色の光を放っていた。

博士は内陣を珍しそうにのぞいてから壇上に立った。賀川も博士の横にならんだ。小柄の博士は、賀川とあまり変らなかった。はじめに賀川が挨拶をした。「たいへん、お待たせしました。病後まもない博士に煩労をおかけするのは申訳ないと思いましたが、たってお願いをしてお連れ申した次第であります。博士は、みな様もご存じのように世界的哲学者であられます。博士の著書は世界中の人々に親しまれ、世界中の人々の悩みが慰められ、世界中の人々を励まされる偉大なる学者であられます。いま私たちは、この大哲学者から直接お声を聞けることは無上の光栄と思っております。この会場の諸君も博士の馨咳(けいがい)に接して、きっと力強い信念を得られることと、固く信じております。」賀川は博士に頭を下げると、英語で挨拶の内容を報告した。博士はうなずいてテーブルの前に進むと、微笑をうかべながら静かな調子で語りはじめた。そのひと句切り、ひと句切りを賀川が横で通訳した。テーマは「自由と幸福」についてであった。当時の博士は中国のことを研究していたので話は自然、中国のことになった。「中国の文明はキリスト文明より五百年も古い(注:聞き間違いか?)。この異常な生命力を持った倫理観は、大きな取得があるに違いない。いまの我々が尊敬と考慮を払う値打ちがあるのです。講演は終った。会場は破れんばかりの拍手で埋まった。だが、博士の論旨がどこまで理解されたか。自分らの戦いは正義である。その正義が負けるとすれば、この世は暗闇ではないか。我々は何を頼り、何を信じて行けばよいか・・・。

この倫理は、キリスト教の倫理のようにあまり崇高すぎて普通の人々には実践が難しいというものではなく、誰にも簡単に実行できる理想に近い倫理であります。現代の若い中国人は、この倫理観のために中国民族は腐ってしまったと歎きますが、私は、中国人ほど世界中で自由を持った民族はないと思います。この自由のために民族の気風が怠惰になったことも認めますが、この怠惰ほど最上の自由はないのです。自由だから個人的怠惰が許されたのです。このため、この民族は工業も非能率になり、自動車も爆弾も作れませんが、しかし、他国の市民を殺すこともしません。警察も怠惰で山賊も革命家も捕えません。中国は少数の人々以外はみな貧乏でした。しかし、自由だけは万人に普及していたようです。

我々西洋人のあいだでは、道徳的先覚者といわれる人は、自身の楽しみを顧みず、他人の楽しみを邪魔することで埋め合わせている人々なのです。西洋人の徳の概念はおせっかい焼きで、多くの人々からケムたがられないと善人とはいわれないのです。こんな見方は、キリスト教の罪の観念から生まれたものですが、これは自由を干渉し、また偽善にもなります。西洋人の道徳的戒律は、否定的なことしかいわないが、中国人は反対で、すべてが肯定的です。たとえば、両親に対しては孝、子供に対しては慈、貧しい親戚には寛、万人に対しては礼といった具合です。中国人は、自分たちの意見の相違は進んで議論に委ねて解決する方法をとりますが、西洋人や日本人の意見の相違は、たちどころに「原理」の問題になり、双方で相手が悪いと考え、このため論争もはげしくなり、実際上、一にも二にも力に訴えるやり方になってしまいます。

中国人の普通の論争では、第三者の親切なとりなしによって調整されるしきたりのようです。妥協は一般に認められた原則になっています。それは、双方の面子(めんつ)を立てることが原則だからです。このきわめて貴重な国民的伝統があるゆえ、社会的政治的生活は、西洋人の場合よりずっと残酷度が少くなっています。その結果、我々西洋人には達し得られぬ高い道徳と広い自由を持ち得たと思います。この中国の制度にも重大な欠陥が一つあります。それは、この伝統ゆえに中国民族は、喧嘩っぱやい国民には抵抗できぬ点であります。全世界が中国人のようなら、さだめし幸福であり得たでしょうが、他の国民が好戦的で精力的である以上、この中庸の徳では民族的独立は保持できないのです。中国も我々の悪徳を真似なくてはいかなくなるでしょう。この模倣を向上といえるかどうか・・・。

西洋人や西洋人化した日本人が精力的にやれば、若干のことを成し遂げると思いますが、しかし、我々の成し遂げた事物が、はたして価値があるかどうか・・・。

我々近代国民は、製品の上ではすばらしい技量を発揮しますが、そのため国民は、どれほど幸福になり得たか、どんな自由を我々民衆はもらっているか。なるほど、近代産業は、船舶や自動車、電話、電機などを作り、我々国民を豊かにしているというでしょう。しかし、この文明の利器を使用するのは、我々のような民衆でしょうか。ごく少数の限られた人々だけしか使えないのではないか、そのおこぼれの少しは、我々民衆も頂戴するかも知れないが、その半面、我々を不幸に陥れる道具も作っているのです。大仕掛けな殺し合いのために鉄砲や毒ガス、飛行機に軍艦なども作っています。我我近代国民は一流の行政と租税の制度を持って、その一部は教育と衛生設備など、これに類した国民の生活に役立つ目的に使っていますが、他の残りは戦争に捧げているのです。国民所得の半分は、過去及び未来の戦争のために使われているのです。そして、その残りかすだけが一般国民の福祉に使われるのです。これら国家には無比の能率を持った警察制度があります。その一部は犯罪の発見と防止に使われていますが、他の一部は新しい建設的な政治上の考えを持った人間を牢屋にぶち込むために使っているのです。

この近代国家では、万人の幸福、万人の自由を解くものは極悪人か謀反人のようにいわれるのは何も英国だけに限ったことではありません。これこそ人類最高の理想であるはずだが、現実はそうではありません。近代国家では、政治の支配原理は正義でなければならない。正義はとりもなおさず平等ということですが、近代人は科学万能の影響を受けて、人間の全能を信ずるようになっています。だから昔は、貧乏は神様の贈りものだと信じていたのだが、現代は、上に立つ人間の愚行によって生ずる残酷な結果とみるようになっています。

自由と平等は相反するものです。自由は平等に干渉し、平等は自由に干渉するのです。進歩という段階では、相融合するという信念の一つの型が社会主義なのです。

私は一個の社会主義者でありたいと思います。いまあなた方がやっている闘争は正義の戦いだと思います。世界中のプロレタリアは、このために血を流しています。諸君の戦いは諸君だけでなく、世界中の戦いだと思って下さい。

国は、それぞれによって言葉も習慣も伝統も異なっていますが、人間ということでみな同一です。世界に一日も早く統一された政府ができ、世界の人民がみな自由と幸福を得る日の早からんことをねがっています。諸君の戦いもその一つです。私は諸君の勝利を祈っています。

私は中国の倫理を絶賛しました。しかし、世界のどの国も悪徳の資本主義制度をとっています。資本主義は悪徳だけが王者です。正義は悪に負けるのが常識です。悪に勝つには新しい悪しかないのです。これが問題なのです。悪はやはり悪です。悪には自由はありません。本当の自由は孔子が言った「己の欲するところに従って、その法(のり)をこえず」という、自分で好む生き方に生き、他人に迷惑をかけないという生き方こそ、自由な生き方です。私が悪といったのは'通貨'のことです。この'金銭'こそ悪魔の性格を持っています。この金のために貧乏人は縛られ、奴隷にさせられて苦しむのです。この'流通の代用品'のために貧乏人は一生虐げられるのです。この悪魔を持つ者は、ますますその利子を殖やして行きます。持たない者はますます貧しくなるのです。金が'利子'という不労所得を生む制度の中では、'貧乏人'がいかに真面目に働いても'金持ち'になれないのがその仕組みです。金持ちは金持ちしかなれないのです。この制度を改革しない限り、貧乏人の自由はありません。己のしたいことをしようとすれば金がいります。その金がなければ欲することもできません。

その上、残念ながら世界は、まだこの'悪制度'を'自由'と呼んで維持しています。これほど、不公平、不平等、不自由の制度はないのです・・・。得をするのは金持ちと権力者だけなのです。彼らは、この制度を最上と信じています。そして限られた少数の人々だけが、この恩恵にあずかるのです。他の大多数の人々には、この金のために苦しめられるのです。この苦役から解放してくれるのは社会主義以外ないのですが、しかし、これとて諸君を本当に幸福にしてくれるかどうかは、私にも分かりませんが、現在よりはよいだろう、ということだけは分かりますが、私は人間の力も神さまの力も、それほど万能だとは思えません。