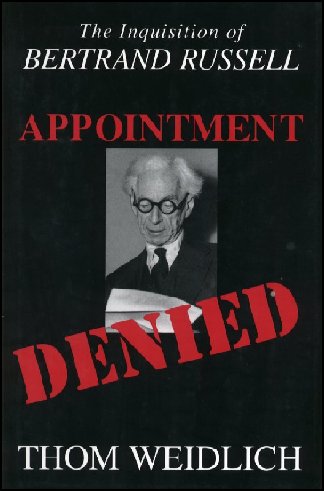

日高一輝「恋愛と結婚と離婚の自由論-バートランド・ラッセル事件」

* 出典:日高一輝(著)『ラッセル-恋愛と結婚』(河出書房新社,1974.6 233p. 19cm.)、pp.23-27.

*

日高一輝(ひだか・いっき)氏略歴

・・・。このように人類の英知と讃えられ、

時代の思想的パイオニアとして仰がれ、世界平和推進の実践的指導者として声名をはせたラッセルは、さらにその斬新な恋愛論と結婚論で世界を驚倒させたのである。英国はもとより、

各国がまだ封建的な考え方に支配され、因習や宗教的なドグマの影響力が強く残っていた時代であっただけに、そういうものにとらわれることなく、真実に生きる人生の生き方としての恋愛と結婚と離婚の自由を唱道したラッセルの論著が、一般に衝撃をあたえ、特に

キリスト教界からの激しい攻撃に遭遇したのであった。そのクライマックスが、一九三八年から四四年までのアメリカ滞在中に起きた

「バートランド・ラッセル事件(B. Russell Case)」であった。

ニューヨーク市立大学教授に任命されたラッセルを、同大学学長ミード博士が、「ラッセル卿のような世界的に著名な哲学者を教授として迎えるのは本大学の名誉であります」と讃え、その声明を新聞に出したために、まず

カトリックとユダヤ人側から批判の声があがり、反対運動が次第にエスカレートし、ついに全米に波及した。実は、シカゴ大学とカリフォルニア大学の客員教授として在米中であったラッセルを、ニューヨーク市立大学が招聘したのには、大学側に、ラッセルの理論と識見と人格力の助力を得たいとする意図があったのである。

この大学を経営しているニューヨーク市庁は、事実上はヴァチカンの衛星的存在であって、けっきょくはカトリックの圧力で支配されているという状態であったために、何とかしてその支配から解放され、学問の自由と大学の自治を保持したいと考えた教授団が、ラッセルを推薦したのであった。

最初に公然とラッセル教授反対運動をやりだしたのは、

ニューヨーク聖公会のマニング司教であった。ニューヨークのあらゆる新聞に投稿して、ラッセルは宗教や道徳を破壊する危険分子であるときめつけた。そして、大学当局がその任命を撤回することを要求した。こうしてひとたび火の手があがると、それがたちまちのうちに燃えひろがった。カトリック、プロテスタント、ユダヤ人、アイルランド人が一斉に反ラッセル運動に起ち上るようになった。あらゆる宗教紙やハースト系新聞がラッセル攻撃を開始した。勿論、これに対して、

ラッセル支持の運動が学界から湧き起こった。アインシュタイン博士、ジョン・デューイ教授をはじめ、シカゴ大学のロバート・ハッチンス総長、カリフォルニア大学のスプラウル総長、ハーヴァード大学のホワイトヘッド教授やシュレジンガー教授、ジョンズ・ホプキンズ大学のラブジョイ教授、それにアメリカ大学教授連盟や哲学関係諸学会等が全面的にラッセルを支持した。当のニューヨーク市立大学でも、教授団と学生団が結束し、学園の自治的決定に対して外部から宗教的、政治的干渉を加えられることに強く反対した。その時モリス・コーエン教授が叫んだ有名な言葉がある--

「ラッセルの任命がもし取り消されるようなことがあるとしたら、ちょうどアテネがソクラテスに対して、あのような不当な扱い方をし、ついに彼を死にいたらしめたと同じように、ニューヨーク自らの名をいちじるしく汚すことになろう。」

反対者側は、さらに熾烈に反対運動を強化するとともに、新たな策謀を試みてラッセルを追い落とす工作を始めた。市民の誰かが、納税者の資格で、納税者が認容できないような不適格な教授の任命を認可する市当局を相手どって、訴訟を提起する戦術である。この大学の女子学生の母親で、カトリックのジーンケイ夫人に白羽の矢が立ち、夫人の名義でニューヨーク州最高裁判所に提訴したのである。

反対者側は、さらに熾烈に反対運動を強化するとともに、新たな策謀を試みてラッセルを追い落とす工作を始めた。市民の誰かが、納税者の資格で、納税者が認容できないような不適格な教授の任命を認可する市当局を相手どって、訴訟を提起する戦術である。この大学の女子学生の母親で、カトリックのジーンケイ夫人に白羽の矢が立ち、夫人の名義でニューヨーク州最高裁判所に提訴したのである。被告の立場に立つ市当局は、もともとカトリックとユダヤ人の支配下にあるから、カトリック側からの提訴であるこの裁判にあえて勝とうとはしない。実は負ける方が望ましいと思っている方である。さればといって、一身上の問題であるから法廷で発言する機会をあたえてほしいと迫っていたラッセルの要請も、ついに取り上げてはもらえなかった。

世に物議をかもしたラッセルの恋愛論と結婚論の典拠となった著書の主なものは、『社会改造の原理』(

Principles of Social Reconstruction, 1916)と『結婚と道徳』(

Marriage and Morals, 1929)と『幸福の獲得』(

The Conquest of Happiness, 1930)であるが、提訴者側のゴールドシュタイン弁護士は、ラッセル教授を不適当とする根拠としてこれらの著書を指摘し、ラッセルの論を、「

好色、淫乱、多淫性交、色情狂、催淫、不敬、狭量、道徳性喪失」ときめつけた。

マックギーン裁判長は、「ラッセルの著書は、不道徳で、淫乱で、猥褻な教説に満ちている」と断じ、「ラッセル教授の任命は、民衆の保健、安全、および道義にそむき、ニューヨーク市民に対する侮辱である」と宣言して、任命の撤回を判決した。実はマックギーン裁判長は、カトリックで、しかもアイルランド人であった。

ラッセルは、控訴するようにとニューヨーク市当局に迫ったが、市当局はカトリックとユダヤ人の圧力に屈して控訴を拒絶した。それでは自分で上訴その他の救済手段を講じようと懸命に努力してみたが、それもことごとくだめだった。こうしてラッセルは、ついに教授に任命されることを阻まれた。

しかし、ラッセルは、思想、学問、言論の自由の立場から声援をおくってくれた全米の学者や知識人のためにも、このまま黙してしまうべきではないと考えて、ニューヨーク・タイムズ紙やハーヴァード・クリムソン誌に公開状を発表したりした。

(右イラスト出典:Bertrand Russell's The Good Citizen's Alphabet, 1953)

けれどもラッセル反対運動は、その後もラッセル追撃の手をゆるめなかった。アメリカ全土にわたって、典型的なウィッチ・ハントを展開した。つまり、危険な思想家たちに対して行なう摘発や迫害である。圧力に屈したニューヨーク州庁登録官は、ラッセルはアメリカから追放すべき人間だという公報を発表した。ラッセルは、米国全土にわたってタブー的存在となった。講演の契約は破棄される。たとえ講演を企画しようとするものがあっても、ホールの所有者が会場を貸してくれない。かりに講演が可能であるにしても、カトリックの群衆がリンチを加えるだろうことは明らかであった。どの新聞も、雑誌も、後難を恐れて、ラッセルの書いたものは全然掲載しようとはしなくなった。こうしてラッセルは、生計をたてる道をすら封じられて、困窮のどん底に陥るのだった。

こうした事態をまでひきおこすほどのラッセルの恋愛論や結婚論はどのようなものであったか。しかもその人は、人類の英知、世紀の良識と讃えられ、世界平和の指導者と仰がれた偉人であった。ともあれ、その所論に対する賛否は別としても、そうした人物であるラッセルの提言を知ることは、自分の人生の将来への指針を考える上からも意義深いものがあろうとおもう。