* 右下写真出典:R. Clark's The Life of Bertrand Russell, 1975.

* 松下正寿「自由を識る巨人-核実験反対運動で捕らえられた自由人ラッセル卿の真骨頂」

第一章 第一次世界大戦(承前)

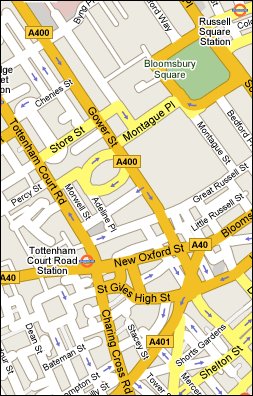

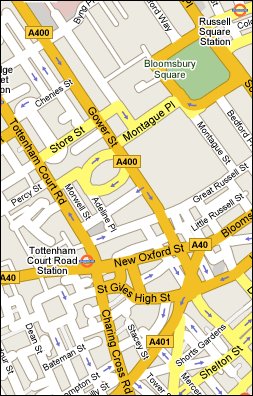

私は1918年9月に刑務所から出所したが,その時には大戦が終わりつつあることは既に明らかであった。終戦までの最後の数週間,他の大部分の人々と同様,私もウッドロウ・ウィルソン(米国大統領)に希望を託していた。大戦の終結があまりにも速くかつ劇的であったので,状況の変化に気持ちを適応させる時間的ゆとりは,誰にもなかった。11月11日(注:停戦の日)の朝,一般の人々よりも2,3時間前に,私は,停戦(休戦)が行なわれようとしていることを知った(注:'終戦'ではなく,'休戦'という表現になっているが,文字通り,第二次世界大戦までの'休戦'になってしまった)。私は通りに出て,そしてあるベルギー人兵士にその情報を伝えた。彼は「おお,それは素晴らしい!」と言った。私はタバコ屋に入り,タバコを売ってくれた女性にもその伝えた。彼女は言った。「まあうれしい! これでドイツ人捕虜を追い払うことができるんだからね」と。午前11時に'休戦'が報道された時,私はトッテナム・コート・ロード(Tottenham Court Road:家具や電気の専門店が多い,ロンドンの秋葉原)にいた。2分以内に,すべての商店や事務所の人たちがみんな通りに出てきた。彼らはバスを勝手に占拠し,好きな方向へ走らせた。お互いまったく見ず知らずの一組の男女が,道路の真ん中ですれちがいざまにキスしているのを目撃した。

私は,夜遅くまで一人で通りに留まり,4年前の8月(1914年8月の第一次世界大戦開戦時)の数日間そうしていたように,群衆の気分を観察した。'群衆'は依然として浮ついており,--以前よりもよりいっそう思慮分別なく快楽にとびつくこと以外-- 第一次大戦の恐怖の時期から何一つ学んでいなかった。私は,戦争終結の喜びの中にあって,奇妙にも,自分はどこか他の惑星から偶然地球に落下してきた亡霊であるかのように,孤独感におそわれた。事実,私も喜んだ。しかし私の喜びと群衆の喜びとの間に共通なものを発見することはまったくできなかった。私は,生涯を通して,熱狂的な群衆のメンバーたちによって体験されるところの人間の大集団との一体性を感じたいと切望してきた。この願望は,しばしば,私を自己欺瞞におとしいれるほど強烈であった。私は自分自身を,順番に,'自由主義者'であると想像したり,'社会主義者'であると想像したり,平和主義者であると想像したりした。しかし私は,深い意味において,それらのいかなる存在でもなかった。懐疑的な知性はいつも,私が(懐疑的な知性に)沈黙していてほしいと最も望んでいる時に,私の耳元で'疑い'をささやき,他の人々の皮相な熱狂から私を切り離し,荒涼たる孤独に私を追いやった。大戦中,私がクェーカー教徒(注:17世紀の中頃に英国に起こったキリスト教の一派である「友会」の会員の通称)や,無抵抗主義者や,社会主義者たちとともに活動していた時,即ち,あまり人気のない思想につきものの不人気や不都合を進んで受け入れていた時,私はクェーカー教徒たちには歴史上の多くの戦争は正当なものとされてきた考えると,また,社会主義者たちに対しては自分は国家による専制政治(圧制)を大いに懸念していると,よく語った。彼らはいつも私を疑いの目で眺め,私の支援を受け続けながらも,私は結局自分たちの仲間ではないと見ていた。あらゆる仕事やあらゆる快楽の背後に横たわる孤独の痛み(苦痛)'を,私は青年時代の初期から感じてきた。孤独の苦痛からほとんど逃れることができたのは,恋愛している時であった。しかし,そのような時でさえ,振り返ってみると,孤独から逃れることができたのは,幾分錯覚によるものであることがわかった。(ラッセル1967年追記:この部分と,それからこの後に続く部分は,いまではもはや真実ではない。)知性の要求(注:知的誠実さ)は私にとって絶対的なものであるが,私の場合と同様,'知性の要求'が絶対的である(あった)女性にはこれまで会ったことがない。そうして,知性が介入してくるところではどこでも,私が恋愛の中に求めた共感は見つけにくい(←失敗に終わりやすい)ということがわかった。スピノザが「神に対する'知的な'愛」と呼んでいるものが'生きていく上でのよすが'としては最良のものであると思われたが,知的な愛を与える --スピノザが認めたところの-- いくぶん抽象的な神さえも私は持っていなかった。私は亡霊(幻影)を愛した。そうして,亡霊(幻影)を愛することによって,私の内奥の自我そのものも'実体のないもの'(亡霊)となった。それゆえ私は,それを,人生における快活さ,情愛及び喜びのいくつもの層の下に,しだいに深く深く埋れさせていった。しかし,私の最も深いところにある感情は,常に孤独のままであった。そして,人間的なものの中にはまったく'親密な仲間'(心から共感できる仲間)を見つけることができなかった。海,星,荒地における夜風は,私にとって,最愛の人間よりも重要な意味をもっており,'人間の情愛'というものは,私にとって,根底においては,神を求める無益な試みからの逃避であると自覚しているのである。

(松下注:ラッセルはかなり早くから『自伝』の執筆を始めているようであるが,本格的に書き始めたのは,1949年に Order of Merit を受賞したことがきっかけ(の1つ)ではないかと想像しているが,どうであろうか? 『ラッセル自伝』第2巻は1968年に出されているが,ラッセルは,このページの下の方で,「今ではもはや真実ではない」とコメントを追加しているが,この追記を除いた部分は,3人目の妻パトリシアと1949年に別居してから1952年12月にエディス・フィンチと再婚するまでの間に書かれたものであると想像される。また,『自伝』出版にあたって書き直さなかったのは,当時の気持ちを的確に表現しているため,そのままにしておきたかったためと思われる。)

|

I came out of prison in September 1918, when it was already clear that the War was ending. During the last weeks, in common with most other people, I based my hopes upon Woodrow Wilson. The end of the War was so swift and dramatic that no-one had time to adjust feelings to changed circumstances. I learned on the morning of November 11th, a few hours in advance of the general public, that the Armistice was coming. I went out into the street, and told a Belgian soldier, who said: "Tiens, c'est chic!" I went into a tobacconist's and told the lady who served me. 'I am glad of that', she said, 'because now we shall be able to get rid of the interned Germans.' At eleven o'clock, when the Armistice was announced, I was in Tottenham Court Road. Within two minutes everybody in all the shops and offices had come into the street. They commandeered the buses, and made them go where they liked. I saw a man and woman, complete strangers to each other, meet in the middle of the road and kiss as they passed.

I came out of prison in September 1918, when it was already clear that the War was ending. During the last weeks, in common with most other people, I based my hopes upon Woodrow Wilson. The end of the War was so swift and dramatic that no-one had time to adjust feelings to changed circumstances. I learned on the morning of November 11th, a few hours in advance of the general public, that the Armistice was coming. I went out into the street, and told a Belgian soldier, who said: "Tiens, c'est chic!" I went into a tobacconist's and told the lady who served me. 'I am glad of that', she said, 'because now we shall be able to get rid of the interned Germans.' At eleven o'clock, when the Armistice was announced, I was in Tottenham Court Road. Within two minutes everybody in all the shops and offices had come into the street. They commandeered the buses, and made them go where they liked. I saw a man and woman, complete strangers to each other, meet in the middle of the road and kiss as they passed.

Late into the night I stayed alone in the streets, watching the temper of the crowd, as I had done in the August days four years before. The crowd was frivolous still, and had learned nothing during the period of horror, except to snatch at pleasure more recklessly than before. I felt strangely solitary amid the rejoicings, like a ghost dropped by accident from some other planet. True, I rejoiced also, but I could find nothing in common between my rejoicing and that of the crowd. Throughout my life I have longed to feel that oneness with large bodies of human beings that is experienced by the members of enthusiastic crowds. The longing has often been strong enough to lead me into self-deception. I have imagined myself in turn a Liberal, a Socialist, or a Pacifist, but I have never been any of these things, in any profound sense. Always the sceptical intellect, when I have most wished it silent, has whispered doubts to me, has cut me off from the facile enthusiasms of others, and has transported me into a desolate solitude. During the War, while I worked with Quakers, non-resisters, and socialists, while I was willing to accept the unpopularity and the inconvenience belonging to unpopular opinions, I would tell the Quakers that I thought many wars in history had been justified, and the socialists that I dreaded the tyranny of the State. They would look askance at me, and while continuing to accept my help would feel that I was not one of them. Underlying all occupations and all pleasures I have felt since early youth the pain of solitude. I have escaped it most nearly in moments of love, yet even there, on reflection, I have found that the escape depended partly upon illusion.(This and what follows is no longer true (1967)) I have known no woman to whom the claims of intellect were as absolute as they are to me, and wherever intellect intervened, I have found that the sympathy I sought in love was apt to fail. What Spinoza calls 'the intellectual love of God' has seemed to me the best thing to live by, but I have not had even the somewhat abstract God that Spinoza allowed himself to whom to attach my intellectual love. I have loved a ghost, and in loving a ghost my inmost self has itself become spectral. I have therefore buried it deeper and deeper beneath layers of cheerfulness, affection, and joy of life. But my most profound feelings have remained always solitary and have found in human things no companionship. The sea, the stars, the night wind in waste places, mean more to me than even the human beings I love best, and I am conscious that human affection is to me at bottom an attempt to escape from the vain search for God.

|

I came out of prison in September 1918, when it was already clear that the War was ending. During the last weeks, in common with most other people, I based my hopes upon Woodrow Wilson. The end of the War was so swift and dramatic that no-one had time to adjust feelings to changed circumstances. I learned on the morning of November 11th, a few hours in advance of the general public, that the Armistice was coming. I went out into the street, and told a Belgian soldier, who said: "Tiens, c'est chic!" I went into a tobacconist's and told the lady who served me. 'I am glad of that', she said, 'because now we shall be able to get rid of the interned Germans.' At eleven o'clock, when the Armistice was announced, I was in Tottenham Court Road. Within two minutes everybody in all the shops and offices had come into the street. They commandeered the buses, and made them go where they liked. I saw a man and woman, complete strangers to each other, meet in the middle of the road and kiss as they passed.

I came out of prison in September 1918, when it was already clear that the War was ending. During the last weeks, in common with most other people, I based my hopes upon Woodrow Wilson. The end of the War was so swift and dramatic that no-one had time to adjust feelings to changed circumstances. I learned on the morning of November 11th, a few hours in advance of the general public, that the Armistice was coming. I went out into the street, and told a Belgian soldier, who said: "Tiens, c'est chic!" I went into a tobacconist's and told the lady who served me. 'I am glad of that', she said, 'because now we shall be able to get rid of the interned Germans.' At eleven o'clock, when the Armistice was announced, I was in Tottenham Court Road. Within two minutes everybody in all the shops and offices had come into the street. They commandeered the buses, and made them go where they liked. I saw a man and woman, complete strangers to each other, meet in the middle of the road and kiss as they passed.