松下正寿「自由を識る巨人-核実験反対運動で捕らえられた自由人ラッセル卿の真骨頂

* 出典:『文藝春秋』1961年11月号)pp.126-132.* 松下正寿 (壽)(まつした・まさとし: 1901~1986):執筆当時、立教大学総長、核兵器禁止平和建設国民会議代表、日本バートランド・ラッセル協会発起人の一人/昭和50年(1975)の東京都知事選に出馬し、落選。

* 松下正寿「バートランド・ラッセルの宗教観」

核実験反対の目的で、バートランド・ラッセルを中心として組織されている百人委員会(Committee of 100)は英国国会前広場で坐りこみをやることを決定した。それがイギリスの法律に達反しているとの理由で政府は禁止した。ラッセル等が不服従を声明したので、彼らは起訴され裁判を受けた。裁判官バートラム・リースは被告らに対し、坐りこみ抗議をやめるか、それとも法律により刑を受けるかを質問した。ラッセルはそれに対し「坐りこみ抗議をすることが我国および世界を救うためもっとも効果的方法と信ずるから、われわれ被告は刑を受ける覚悟である」と答えた。

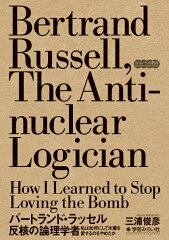

ラッセルは七日、ラッセル夫人も七日、その他二十七名はそれぞれ一か月乃至二カ月禁固の刑を言い渡された。それが新聞紙に報道されている「ラッセル事件」の殆んど全部であり、それ以上の事実を私は知らない。禁固刑言渡しの日は九月十二日である。(右写真:判決言い渡し当日、裁判所に向かうところか?/写真出典:R. Monk's B. Russell; the ghost of madness, 1921-1970)。だからラッセル卿夫妻は九月十八日には刑を終え、今は自由の身になっているはずである。(注:1週間に減刑されたため)

|

| |

|

これをアマゾンで購入 |

「ラッセルは八十九歳の老人である。老人は老人らしく、慎重に行動すべきだ。わざわざあんなハデなことをして刑務所行きまでしなくてもよさそうなものだ」。

「ラッセルら数名の者が禁固刑に処せられたからと言って、ソ連やアメリカが核実験をやめるわけではない。そんな無駄なことはすべきでない」等々。

毎日新聞の社説のような意見が公表されるのは結構だが、私はこのような所謂かげ口的意見も公表したほうがいいと思う。言論が自由のようでとかく一方的見解だけに独占されがちな日本では、かげ口は永久に闇から闇へと葬り去られるであろう。私は毎日新聞社説の論旨には賛成である。しかし「老人は老人らしく」「無駄はするな」というかげの声にも自然な響きがある。そして私は毎日新聞社説に代表される正論とかげ口との間には密接な関係があると思う。正論はどこまでも正論である。正論は大義名分に立脚する議論であって、大新聞の社説などは当然この立場をとらなくてはならない。

しかし世の中が正論一色でぬりつぶされると、かげ口をききたくなるのが人情である。特にラッセル卿を「殉教者的英雄」(幸いにして毎日新聞社説にはこの言葉はなかったが、読者は頭の中でそう翻訳して読んだろう)に仕立てると、その反動としてかげ口のほうが多くなる。かげ口の言えるうちはいい。正論が世論を独占すると 、かげ口さえでて来ない。もやもやした感情は意識の世界から潜在意識の地獄に追いやられ、悪魔となっていつかは復讐する。かげ口は奨励し、傾聴すべきである。

レッテル民族日本人

ラッセル卿のとった態度がどんなに立派なものであるにしても、ああいう地位の、ああいう年配の人の普通やらない行動である。簡単に言うと奇行である。奇行であるから悪いとは断定できないが、それは道徳的判断であって、好き嫌いの問題になると別である。そして人間というものは、表面上道徳的判断を重要視するが、実は好き嫌いという感情のほうが大事である。大部分の人は奇行を嫌い、軽べつする。ラッセル卿の場合もその例外ではありえない。

私は道徳的判断と好き嫌いとのひらきは避けられないもので、従ってそれほど気にする必要はないと思う。しかし少し気になるのは、ラッセル卿が将来別の「奇行」をした場合、正論とかげ口が逆になり、思想の混乱を来たしはしないかということである。日本人は天孫民族ではなく、テンション民族だと言われている。天孫即テンションかも知れない。同時に日本人はレッテル民族である。人間そのものが大なり小なり「レッテル」的存在であることは事実であるが、日本人、特に日本インテリのレッテル性には度し難いものがある。

ジョニー・ウォーカー黒のレッテルさえはってあれば中身は何でもかまわない。ビールでも、ショーチュウでも、場合によっては毒薬ですら有難く頂戴する野蛮、無神経な事は世界第一であろう。だから内外のこざかしい宣伝屋は、得意になって自分にレッテルをはり、ひとのビンにも内容を無視し、勝手なレッテルをはる。それで結構日本の社会はごまかされる。ことほど左様に日本はレッテル屋さんの天国である。

バートランド・ラッセルの所謂殉教的行為には長い背景がある。背景があるから今回の行為が特に光るのである。第一次世界大戦中彼は、終始一貫非戦論を唱えた。言論一色ぬりつぶしの伝統を持つ日本では想像もつかないことであるが、彼は母国がドイツと死闘をつづけている間、非戦論、戦争非協力を主張した。政府としてはずいぶん迷惑であったろう。彼は二十世紀の初めから名が知られ、第一次世界大戦の頃には有名人中の有名人であり、彼の影響力は大きかった。政府は彼に変節を要求はしなかったが、沈黙してほしかった。沈黙しないまでも多少は遠慮してほしかった。彼は遠慮しなかったどころか、大いにメートルをあげた。

彼の文章を読んだり、演説を聞いたりすると直ぐ感ぜられることだが、ラッセルという人は控え目にものを言うことのできない人だ。特に時の権力者や世論と反対の意見を表明する場合に、ハッキリと、強く、又特にシゲキ的に言わなくては気の済まない人である。彼の入獄は言わば当然であり、私は彼が入獄したことよりはむしろ、政府がよくもここまで忍耐したものだと感心する位である。

一九一六年六月十五日、彼は不穏文書領布の廉により、百ポンドの罰金刑に処せられた。彼の勤務するケンブリッジ大学は彼を罷免した。彼は非戦活動を継続し、平和主義者の団体を組織し、戦争に反対した。彼の行為が法律に触れなかったのか、政府が大目に見たのか、それはわからないが、彼の公然たる非戦行為は見逃された。

一九一七年、アメリカが参戦した。米軍のイギリスヘの上陸が確定した。彼はそれに反対し、米軍が上陸したら労働争議ができなくなるという論文を発表した。一九一八年一月三日のことである。一カ月後彼は、裁判を受け、禁固六カ月の言渡しがあった。彼は入獄中「数学的哲学序論」(松下注:『数理哲学入門』のこと)という物すごくむずかしい本を書いた。一番迷惑したのは検閲の役をおおせつけられているへーンズ大佐であった。何の罪もないのに、へーンズ大佐は、この本を読まされ、完全にネをあげた。

変節ならぬ変説

ラッセルの平和主義、非戦論はこの投獄事件で有名になった。戦争終了後彼は、戦時中に書いた論文を集め『社会改造の原理』を出版した。(松下注:これは松下正寿氏の勘違い。『社会改造の原理』が出されたのは、戦時中の1916年のことである。) すぐ日本語にも翻訳され、私も学生時代感激して読んだ記憶がある。前から有名だったラッセルの名は、一世を風靡した。今回の禁固七日は前の六カ月禁固と似ているから、ラッセルらしいという印象を与えるのは当然である。

バートランド・ラッセルは、日本では平和主義者、非戦論者で通っている。一度レッテルをはられたら日本では動きがとれなくなる。ところでラッセルは、実際非戦論者、平和主義者であるか。彼がドイツのニーチェやトライチケのように戦争を礼賛したことのないことは、確かである。彼は終始一貫戦争を嫌った。彼は、彼の思想というよりは、性格的に平和と秩序秩序を愛する人である。だから彼を平和愛好者と称して何の差支えもない。

しかし彼が観念的非戦論者、観念的平和主義者でないこともまた確かである。第二次世界大戦前彼は『平和への道は何か』という本を書き非戦論をとなえた。併し戦争がはじまると彼は戦争肯定論に転じた(松下注:ナチスに対抗するため)。多くの人が彼に失望し、ある人は彼を変「節」漢と罵った、変「説」は事実である。変「節」かどうかに問題がある。説の点から見れば、元来彼には定説がない。強いて言えば定説のないところに彼の定説がある。

ラッセルほど博学多識の人は古来稀れである。そして彼の学問には少しもいい加減な、ハッタリ的なところがない。いずれの分野においても知識は深く、確実である。彼の情熱は常に確実さに向けられた。彼は小は原子から大は宇宙まで、自己の分析から人間性の本質まで、およそ人の考える一切のものを確実に知り、理解しようと努めた。

彼の分野は、数学、哲学、物理学、論理学、社会学、経済学、心理学、政治学、言語学、文学等、自然、人文一切を含む、きわめて広汎なものであった。哲学としては彼はイギリス実証主義の影響を受けたが、後マクタガート教授の影響によりへーゲルに傾倒した。へーゲリアンとしての期間は短かかっだが、彼の思想発展にはきわめて重要である。彼はへーゲルに心酔することにより、へーゲルの誤謬を体験した。

バートランド・ラッセルはあの物すごい知性と確実性に対する強烈な情熱をもってヘーゲルに傾倒した。そして確かに、ヘーゲルには人を傾倒させるだけの魅力はある。青年ラッセルが狂おしいほどの情熱をもってへーゲルに心酔した姿は、目に浮ぶような感じがする。彼はへーゲルにおいて、実在を、真理それ自体を、把握したと信じ、感激したであろう。しかしそれだけ彼の、ヘーゲルに対する失望は大きかった。彼はハッキリとへーゲルは誤っていると断定し、その後、彼の説は変っていない。消極的に表現すれば、彼は反へーゲリアンである。積極的には何と表現していいか。強いて言えば「論理的実証主義」とでも言い得よう。

しかしへーゲルを捨ててからのラッセルには定説がない。彼の思想は一つの固定したイズムではなく、無限の発展である。彼の数学と哲学とのあいだには密接な関係があるが、哲学と政治、経済、倫理との間には何の関係もない、とラッセル自身は主張している。

私はこの主張の正確性に対し多少の疑いを持っている。

哲学の領域における彼の根本理念は、真理というものは一度発見されたら「それが絶対で真理の全部であるという考えを排し、真理は経験を通し、絶えざる努力により、その都度把握されるという立場であり、その点において彼は深くミルの影響を受けている。

アマノジャクな予言者

ラッセルはちょうどその逆であって、彼は、心の激しさを一層誇張して表現しなくては気がすまない。彼は「何故私はクリスチャンでないか?」という本を書いて、世界の基督教会を驚かした。この本が神否定、基督神性否定、教会への非難の書であることは事実である。しかし注意深く読んで見ると彼の否定しているのは「神」自体ではなく、神に関するドグマである。彼は宗教裁判等、カトリック教会が科学の進歩を阻止したことをはげしく非難している。彼の非難は大部分当っていると思う。しかし彼は今の教会が寛容になったことを認め、得々として「俺たち無神論者のおかげで基督教会がよくなったのだ」と言っている。こういう表現には激しさはあるが毒々しさがない。ラッセルと同じような考えを持った者も、表現さえ変えれば、「何故私はクリスチャンであるか」という本が書けそうである。ラッセルの非難しているのは基督教そのものよりは、基督教のドグマである。従って彼の非難の対象は基督教だけではなく、一切のドグマ(独断)である。マルクス主義を宗教であると規定したのは、ラッセルがはじめてではないだろうか。彼は、労働階級の解放には熱心であるが、マルクス主義のドグマには強く反対する。ここに彼の思想の特色がある。

ドグマを拒否することは、固定真理を拒否することであり、それを別の言葉で言えば、イズムを否定することだ。従って彼に「非戦論者」「平和主義者」というレッテルをはるのは誤りである。

「概念的断定、すなわちドグマにもとづく推論は、彼の最も嫌うところである。概念的断定は、彼にとっては単なる虚偽であるか又はナンセンスである。

私は、彼が彼の哲学と社会評論とは何の関係もないという言葉に疑いを入れた。哲学においても、社会評論においても徹底的に科学的であり「ドグマ」を排斥する点において、彼の無関係論は誤っていると思う。しかし彼はへーゲルやへーゲルの流れをくむマルクスのように一つの概念をもって(例えば唯物史観のような)一切を統一しようとする試みに対し、彼は激しく反発する。その反発が、「私の哲学と社会評論とは何の関係もない」という極端な表現になるのである。

昭和三十二年四月、私はラッセル卿を訪問した。私は核実験禁止の問題を持ち出した。彼は、全面的に(核実験禁止に)賛成であり、したがって議論に花が開く機会を失った。私は話題を変え、原子力平和利用について彼の意見を求めた。私はこういう形式の質問をした。「オートメーション、原子力利用によって象徴される所謂第二次産業革命は、第一次産業革命以上に人類の生活に影響を及ぼすだろうか?」 彼は即座に第二産業革命などというものはたいしたものではない、と答えた。私は彼が間違っていると思う。ラッセル自身、現代技術革新の重要性を力説している。それでは何故私に否定的回答を与えたか。私が肯定的回答を期待していたと彼が思ったからである。彼は一種のアマノジャクで、人の意表にでることに非常な興味を持っている。今から考えると私の質問はまずかった。多くの人が彼のところへ来てこの質問をしたに違いない。彼らはラッセルという偉大な予言者から、技術革新のもたらす驚異すべき未来図を期待したろう。彼は自信の強い人だが予言者扱いされたり、聖人扱いされるのは嫌いである。そこで彼は私や多くの人を失望させ、みずから楽しんだものと思う。彼は人を失望させることの名人である。

昭和三十二年四月、私はラッセル卿を訪問した。私は核実験禁止の問題を持ち出した。彼は、全面的に(核実験禁止に)賛成であり、したがって議論に花が開く機会を失った。私は話題を変え、原子力平和利用について彼の意見を求めた。私はこういう形式の質問をした。「オートメーション、原子力利用によって象徴される所謂第二次産業革命は、第一次産業革命以上に人類の生活に影響を及ぼすだろうか?」 彼は即座に第二産業革命などというものはたいしたものではない、と答えた。私は彼が間違っていると思う。ラッセル自身、現代技術革新の重要性を力説している。それでは何故私に否定的回答を与えたか。私が肯定的回答を期待していたと彼が思ったからである。彼は一種のアマノジャクで、人の意表にでることに非常な興味を持っている。今から考えると私の質問はまずかった。多くの人が彼のところへ来てこの質問をしたに違いない。彼らはラッセルという偉大な予言者から、技術革新のもたらす驚異すべき未来図を期待したろう。彼は自信の強い人だが予言者扱いされたり、聖人扱いされるのは嫌いである。そこで彼は私や多くの人を失望させ、みずから楽しんだものと思う。彼は人を失望させることの名人である。第一次世界大戦中彼は、彼の行動により多くの自由主義的友人を失った。彼は左傾し、労働党を支持した。一九二〇年夏彼は、労働党の視察団の一人としてソ連を訪問し、レーニンやトロツキーに面会した。彼の現実に見たソ連は、想像していたほどよいものではなかった。彼は、ソ連の長所は十分に認めたが、根本的に間違っているもののあることを発見し、『ボルシェビズムの理論と実践』という本を書いた。この本は決してソ連を非難したものではないが、礼讃したものではない。彼の立場から、できるだけ公平に批判したものである。

輝かしき自由の人

この本を一読するに、彼一流の鋭い皮肉がない。彼はソ連の美点をあげる時は多くの言葉を費やし、極力好意を示すが、批判になると言葉少なく、元気がない。そこから察すると、彼は余程大きな期待をソ連に対し持っていたものと思われる。その夢が破れた時彼は、失望した。失望したから彼は彼一流のウィットを失ったのであるが、真実は語らなくてはならない。彼は真実を語りたくなかったのだ。真実は彼に対し、余りにも残酷であった。だから彼は最小限度の言葉で、ソ連を批判した。ところがその最小限度のソ連批判が、イギリスにおける進歩的文化人を失望させ、怒らせたのである。その結果彼は、長年間の友人であるクリフォード・アレンやチャールズ・トレベリアンと不仲になった。英国の社会主義者は、彼を裏切者のように非難した。ある意味において、彼は孤独の人である。彼自身は人間性豊かな人物である。彼は人類を愛する。無神論者と自称するラッセルの書いた「自由人の信仰」は、イエスの山上の垂訓を思わせるような愛の書である。

彼は権力には抵抗するが、民衆の友、特に働く者、貧乏な者、下づみになっている者の友であり、代弁人である。しかし彼は、'群'と行動を共にすることはできない。彼は民衆を愛し、常に民衆に働きかけるが、最後には孤立する。彼はまことに孤独の人である。しかし彼の孤独は別の面から見ると独立、自由である。彼の孤独は、彼がへーゲルを離れた時に、宿命づけられた。ヘーゲリアンはそれが右傾して国家主義になろうと、左傾してマルクス主義になろうと、居心地のいい楽天地である。

ドグマは人を奴隷にする。ドグマは人から自由を奪う。しかし人は果して自由を求めているか。ある人は神が人をつくったのではなく、人が神をつくったのだ。何となれば、神が必要であるからだ、と言った。私には断定できない。しかし人が、少なくとも多くの人が、ドグマを欲していることは確かだ。だから軍国主義というドグマを捨てれば、マルクス主義というドグマに走る。ドグマは勝手にレッテルをはり、レッテルで人を判断する。我々は果して中世の宗教裁判や徳川時代の封建制度を批判する資格があるか。甲のドグマから乙のドグマヘの転向に過ぎないのではないか。科学技術は進歩した。今後も、人類が絶滅しないとしたら、進歩するであろう。しかし、人はいつになったらドグマから解放されるのだろう。人間性のうちにドグマから解放されたくないという気持のある限り、人間奴隷の状態はつづくであろう。

バートランド・ラッセルは、ドグマから解放された、極めて少数の自由人の一人であり、その典型である。彼は、核実験反対デモの煽動のため禁固の刑を受け、我々を感激させた。そこで我々は彼に「核実験反対」というレッテルをはり、そのレッテルを通して彼を見ようとする。戒心すべきである。

バートランド・ラッセルは、平和主義とか非戦論とかいう固定したイズムに従って、核実験に反対しているのではない。彼は自己の良心に映じた真理に従っている。もし彼が仮りに、戦争は必至であり、人類は絶滅すると信じていたら、核実験に反対をしないであろう。彼は、真理に直面する勇気を持っている。彼は核実験禁止が可能であることを信じているから行動をとったのである。

私は必ずしもラッセルの'生活態度'に賛成しない。彼の説や行動のうちには明らかに間違っていると思われるものがある。

しかし彼は自由人である。真理が彼に自由を与えている。「真理は汝らに自由を得さすべし」(ヨハネ伝八-三二)。 人間が今なおドグマからの奴隷状態を脱し切れないでいるとき、彼のような自由人の存在は世界の光である。