次に私が彼女に会った時は,彼女はラッシュモア(Rushmore, Wiltshire)の私の叔父ピット・リヴァース陸軍大将(注:Augustus Henry Lane Fox Pitt Rivers, 1827-1900/軍人,民俗学者,考古学者。彼は英国考古学の父と呼ばれ,オックスフォード大学の Pitt Rivers Museum は有名。Rushmore, Wiltshire で73歳で亡くなった。)のカントリー・ハウス(田舎にある貴族の館)で,母親と一緒に滞在していた。叔父の陸軍大将だけは例外であるが,リヴァース家の人々は,多かれ少なかれ,気狂いじみていた。スタンレー家の出であるリヴァース夫人も,極端に'けち'になっており,訪問客がいくらかでもベーコンや卵を食べ残すと,いつもそれらを大皿に戻していた。長男は,頭が良くて,とても品行方正な近衛将校であった。彼はいつも朝食に遅れて下りてきて,新しい食事を出してもらうためにベルを鳴らした。彼が食事を注文すると,私の叔母(注:リヴァース夫人)は,召使い(従僕)に向かって声をはり上げ,訪問客の小皿からかき集めた食べ残しがたくさんあるので,新しいのを出す必要はないといつも言っていた。しかしながら,召使いは,彼女の言うことには従わずに,静かに近衛将校の命に従った。

次に私が彼女に会った時は,彼女はラッシュモア(Rushmore, Wiltshire)の私の叔父ピット・リヴァース陸軍大将(注:Augustus Henry Lane Fox Pitt Rivers, 1827-1900/軍人,民俗学者,考古学者。彼は英国考古学の父と呼ばれ,オックスフォード大学の Pitt Rivers Museum は有名。Rushmore, Wiltshire で73歳で亡くなった。)のカントリー・ハウス(田舎にある貴族の館)で,母親と一緒に滞在していた。叔父の陸軍大将だけは例外であるが,リヴァース家の人々は,多かれ少なかれ,気狂いじみていた。スタンレー家の出であるリヴァース夫人も,極端に'けち'になっており,訪問客がいくらかでもベーコンや卵を食べ残すと,いつもそれらを大皿に戻していた。長男は,頭が良くて,とても品行方正な近衛将校であった。彼はいつも朝食に遅れて下りてきて,新しい食事を出してもらうためにベルを鳴らした。彼が食事を注文すると,私の叔母(注:リヴァース夫人)は,召使い(従僕)に向かって声をはり上げ,訪問客の小皿からかき集めた食べ残しがたくさんあるので,新しいのを出す必要はないといつも言っていた。しかしながら,召使いは,彼女の言うことには従わずに,静かに近衛将校の命に従った。それから,2番目の息子は,画家で,気が狂っていて,親不孝であったが哀れな人間ではなかった。 3番目の息子(Lionel Charles Lane Fox-Pitt,1860~?)は善い人ではあったが,無能力な人間であった。彼は幸運にも,ドレスメーカー(婦人服仕立職人)のエルスペス・フェルプスと(1920年に)結婚することができ,貧困から免れた。(参考 |

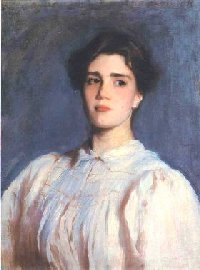

I remember the summer of 1899 as the last time that I saw Sally Fairchild until one afternoon in 1940, when we met as old people and wondered what we had seen in each other. She was an aristocratic Bostonian of somewhat diminished fortunes, whom I had first come to know in 1896 when we were staying in Boston. In the face she was not strikingly beautiful, but her movements were the most graceful that I have ever seen. Innumerable people fell in love with her. She used to say that you could always tell when an Englishman was going to propose, because he began: 'The governor's a rum sort of chap, but I think you'd get on with him.' The next time that I met her, she was staying with her mother at Rushmore, the country house of my Uncle, General Pitt-Rivers. With the exception of the General, most of the family were more or less mad. Mrs Pitt-Rivers, who was a Stanley, had become a miser, and if visitors left any of their bacon and egg she would put it back in the dish. The eldest son was a Guardsman, very smart and very correct. He always came down late for breakfast and rang the bell for fresh food. When he ordered it, my Aunt would scream at the footman, saying that there was no need of it as there was plenty left from the scrapings from the visitors' plates. The footman, however, paid no attention to her, but quietly obeyed the Guardsman. Then there was another son, who was a painter, mad and bad, but not sad. There was a third son who was a nice fellow, but incompetent. He had the good luck to marry Elspeth Phelps, the dressmaker, and thus escaped destitution.

I remember the summer of 1899 as the last time that I saw Sally Fairchild until one afternoon in 1940, when we met as old people and wondered what we had seen in each other. She was an aristocratic Bostonian of somewhat diminished fortunes, whom I had first come to know in 1896 when we were staying in Boston. In the face she was not strikingly beautiful, but her movements were the most graceful that I have ever seen. Innumerable people fell in love with her. She used to say that you could always tell when an Englishman was going to propose, because he began: 'The governor's a rum sort of chap, but I think you'd get on with him.' The next time that I met her, she was staying with her mother at Rushmore, the country house of my Uncle, General Pitt-Rivers. With the exception of the General, most of the family were more or less mad. Mrs Pitt-Rivers, who was a Stanley, had become a miser, and if visitors left any of their bacon and egg she would put it back in the dish. The eldest son was a Guardsman, very smart and very correct. He always came down late for breakfast and rang the bell for fresh food. When he ordered it, my Aunt would scream at the footman, saying that there was no need of it as there was plenty left from the scrapings from the visitors' plates. The footman, however, paid no attention to her, but quietly obeyed the Guardsman. Then there was another son, who was a painter, mad and bad, but not sad. There was a third son who was a nice fellow, but incompetent. He had the good luck to marry Elspeth Phelps, the dressmaker, and thus escaped destitution.

|