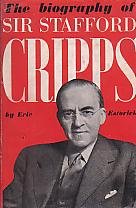

彼らの衣鉢をついだのは,ウェッブ夫人の甥のスタッフォード・クリップス卿(Sir Stafford Cripps, 1889-1952:英国の政治家(労働党),蔵相(1947-50))であった。彼らがいなかったならば,英国の民主主義が,我々が経てきた困難な時代を同じように忍耐をもって耐えぬいてこられたかどうか疑問である。 シドニー・ウェッブに会ったことを家で話したが,その時,祖母はかつてリッチモンド(訳注:ラッセルが18歳まで住んでいた Pembroke Lodge のある町)で彼の講演を聴いたと応えた。そうして,祖母は,「彼は,あまり・・・」と言ったので,「あまり何ですか?」としつこく聞いたところ,とうとう祖母はこう言った。「あの人は,知性もマナーも,紳士ではありません!」 |

The Webbs did a great work in giving intellectual backbone to British socialism. They performed more or less the same function that the Benthamites at an earlier time had performed for the Radicals. The Webbs and the Benthamites shared a certain dryness and a certain coldness and a belief that the waste-paper basket is the place for the emotions. But the Benthamites and the Webbs alike taught their doctrines to enthusiasts. Bentham and Robert Owen could produce a well-balanced intellectual progeny and so could the Webbs and Keir Hardie. One should not demand of anybody all the things that add value to a human being. To have some of them is as much as should be demanded. The Webbs pass this test, and indubitably the British Labour Party would have been much more wild and woolly if they had never existed. Their mantle descended upon Mrs Webb's nephew, Sir Stafford Cripps, and but for them I doubt whether the British democracy would have endured with the same patience the arduous years through which we have been passing.

The Webbs did a great work in giving intellectual backbone to British socialism. They performed more or less the same function that the Benthamites at an earlier time had performed for the Radicals. The Webbs and the Benthamites shared a certain dryness and a certain coldness and a belief that the waste-paper basket is the place for the emotions. But the Benthamites and the Webbs alike taught their doctrines to enthusiasts. Bentham and Robert Owen could produce a well-balanced intellectual progeny and so could the Webbs and Keir Hardie. One should not demand of anybody all the things that add value to a human being. To have some of them is as much as should be demanded. The Webbs pass this test, and indubitably the British Labour Party would have been much more wild and woolly if they had never existed. Their mantle descended upon Mrs Webb's nephew, Sir Stafford Cripps, and but for them I doubt whether the British democracy would have endured with the same patience the arduous years through which we have been passing. I mentioned at home that I had met Sidney Webb, my grandmother replied that she had heard him lecture once in Richmond, and that he was 'not quite. . . .' 'Not quite what ?' I persisted. 'Not quite a gentleman in mind or manners,' she finally said.   |

(掲載日:2005.07.14/更新日:2011.2.20)