一学期のうちに得たその他の友人については,主としてホワイトヘッドがそれらの学生に私に会うように勧めたおかげであった。私は,後になって,奨学金の資格試験では私よりもいい点数をとった人が他に一人いることを知ったが,ホワイトヘッドの印象ではその人よりも私のほうがより能力があると思った。そこで彼は,試験官会議の前に点数をつけかえ,その人よりも私の方を良いとして推薦した。

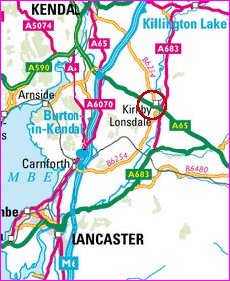

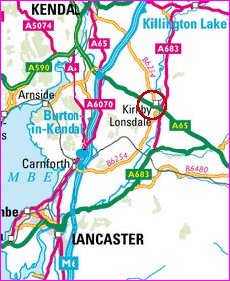

私が最も親しかった友人の中に,クロムプトン・ルーエリン・デーヴィスとセオドール・ルーエリン・デーヴィスの2人(の兄弟)がいた(右写真出典:R. Clark's B. Russell and His World,1981)。2人の父親は,カークビイ・ロンスデール(上地図参照)の教区牧師であり,ゴールデン・トレジャリー版のプラトン(著)『共和国』の訳者で,著名な学者であり,また,F.D.モーリス(1805~1872)にその見解が由来する広教会主義者(広教会派の人)であった。彼には6人の息子と娘1人がいた。聞くところによれば -私もそれは真実だと思うが- 6人の息子は -クロムプトンとセオドールが最も若かったが(セオドールが末っ子で,クロンプトンはその上)- 小学校から大学まで全教育課程を通し,全員奨学金により,父親に学費の負担をかけずに首尾良く卒業したそうである。また,クロムプトンを含め,6人の息子のほとんどはかなりの美貌の持ち主でもあった。クロムプトンは非常に綺麗な青い目をしており,時に陽気に目を輝かせ,時に非常にまじめな面もちで相手を凝視した。家族のなかで最も有能で,最も愛されていたのは,末っ子のセオドールであり,私が初めて彼らを知った頃,クロムプトンとセオドールは,トリニティ・コレッジの同じ部屋を共用していた。その後順当に,2人は共に大学でフェロー(有給特別研究員)となったが,どちらも学内居住者にはならなかった。後に,ウェストミンスター寺院(Westminster Abbey:ロンドンのッウェストミンスターにあるイギリス国教会の教会)の近くの,静かで通りから離れたところにある小さな家に2人で住んだ。2人とも有能で,高潔で,情熱的で,だいたいにおいて同じ理想や意見を持っていた。セオドールの方がクロムプトンよりもいくらか実際的な人生観をもっていた。彼は歴代の保守党出身の財務大臣(蔵相)たちの私設秘書となった。そうして政府の他の閣僚たちが反対の政策(=保護貿易政策)を財務大臣がとるよう希望している時に,歴代の財務大臣を,次々と,自由貿易政策に改宗させた。彼は信じがたいほどよく働いたが,そのような中,いつも時間をさいて友人の子供たち全員に,それぞれの子供にふさわしい,プレゼントを贈った。彼を知るほぼ全員が,彼に最大の愛情を抱いた(←彼は,彼を知るほとんど全員に,彼に対する最大の愛情を抱かせた)。彼と結婚することを喜ばないような女性は1人を除いては私は知らなかった。その1人というのは,もちろん,彼が結婚を希望した唯一の女性であった。

|

The other friends whom I acquired during my first term I owed chiefly to Whitehead's recommendation. I learned afterwards that in the scholarship examination another man had obtained more marks than I had, but Whitehead had the impression that I was the abler of the two. He therefore burned the marks before the examiners' meeting, and recommended me in preference to the other man. Two of my closest friends were Crompton and Theodore Llewelyn Davies. Their father was vicar of Kirkby Lonsdale, and translator of Plato's Republic in the Golden Treasury edition, a distinguished scholar and a Broad Churchman whose views were derived from F. D. Maurice. He had a family of six sons and one daughter. It was said, and I believe with truth, that throughout their education the six sons, of whom Crompton and Theodore were the youngest, managed, by means of scholarships, to go through school and university without expense to their father. Most of them were also strikingly good-looking, including Crompton, who had very fine blue eyes, which sometimes sparkled with fun and at other times had a steady gaze that was deeply serious. The ablest and one of the best loved of the family was the youngest, Theodore, with whom, when I first knew them, Crompton shared rooms in College. They both in due course became Fellows, but neither of them became resident. Afterwards the two lived together in a small house near Westminster Abbey, in a quiet out-of-the-way street. Both of them were able, high-minded and passionate, and shared, on the whole, the same ideals and opinions. Theodore had a somewhat more practical outlook on life than Crompton. He became Private Secretary to a series of Conservative Chancellors of the Exchequer, each of whom in turn he converted to Free Trade at a time when the rest of the Government wished them to think otherwise. He worked incredibly hard and yet always found time to give presents to the children of all his friends and the presents were always exactly appropriate. He inspired the deepest affection in almost everybody who knew him. I never knew but one woman who would not have been delighted to marry him. She, of course, was the only woman he wished to marry.

The other friends whom I acquired during my first term I owed chiefly to Whitehead's recommendation. I learned afterwards that in the scholarship examination another man had obtained more marks than I had, but Whitehead had the impression that I was the abler of the two. He therefore burned the marks before the examiners' meeting, and recommended me in preference to the other man. Two of my closest friends were Crompton and Theodore Llewelyn Davies. Their father was vicar of Kirkby Lonsdale, and translator of Plato's Republic in the Golden Treasury edition, a distinguished scholar and a Broad Churchman whose views were derived from F. D. Maurice. He had a family of six sons and one daughter. It was said, and I believe with truth, that throughout their education the six sons, of whom Crompton and Theodore were the youngest, managed, by means of scholarships, to go through school and university without expense to their father. Most of them were also strikingly good-looking, including Crompton, who had very fine blue eyes, which sometimes sparkled with fun and at other times had a steady gaze that was deeply serious. The ablest and one of the best loved of the family was the youngest, Theodore, with whom, when I first knew them, Crompton shared rooms in College. They both in due course became Fellows, but neither of them became resident. Afterwards the two lived together in a small house near Westminster Abbey, in a quiet out-of-the-way street. Both of them were able, high-minded and passionate, and shared, on the whole, the same ideals and opinions. Theodore had a somewhat more practical outlook on life than Crompton. He became Private Secretary to a series of Conservative Chancellors of the Exchequer, each of whom in turn he converted to Free Trade at a time when the rest of the Government wished them to think otherwise. He worked incredibly hard and yet always found time to give presents to the children of all his friends and the presents were always exactly appropriate. He inspired the deepest affection in almost everybody who knew him. I never knew but one woman who would not have been delighted to marry him. She, of course, was the only woman he wished to marry.

|

The other friends whom I acquired during my first term I owed chiefly to Whitehead's recommendation. I learned afterwards that in the scholarship examination another man had obtained more marks than I had, but Whitehead had the impression that I was the abler of the two. He therefore burned the marks before the examiners' meeting, and recommended me in preference to the other man. Two of my closest friends were Crompton and Theodore Llewelyn Davies. Their father was vicar of Kirkby Lonsdale, and translator of Plato's Republic in the Golden Treasury edition, a distinguished scholar and a Broad Churchman whose views were derived from F. D. Maurice. He had a family of six sons and one daughter. It was said, and I believe with truth, that throughout their education the six sons, of whom Crompton and Theodore were the youngest, managed, by means of scholarships, to go through school and university without expense to their father. Most of them were also strikingly good-looking, including Crompton, who had very fine blue eyes, which sometimes sparkled with fun and at other times had a steady gaze that was deeply serious. The ablest and one of the best loved of the family was the youngest, Theodore, with whom, when I first knew them, Crompton shared rooms in College. They both in due course became Fellows, but neither of them became resident. Afterwards the two lived together in a small house near Westminster Abbey, in a quiet out-of-the-way street. Both of them were able, high-minded and passionate, and shared, on the whole, the same ideals and opinions. Theodore had a somewhat more practical outlook on life than Crompton. He became Private Secretary to a series of Conservative Chancellors of the Exchequer, each of whom in turn he converted to Free Trade at a time when the rest of the Government wished them to think otherwise. He worked incredibly hard and yet always found time to give presents to the children of all his friends and the presents were always exactly appropriate. He inspired the deepest affection in almost everybody who knew him. I never knew but one woman who would not have been delighted to marry him. She, of course, was the only woman he wished to marry.

The other friends whom I acquired during my first term I owed chiefly to Whitehead's recommendation. I learned afterwards that in the scholarship examination another man had obtained more marks than I had, but Whitehead had the impression that I was the abler of the two. He therefore burned the marks before the examiners' meeting, and recommended me in preference to the other man. Two of my closest friends were Crompton and Theodore Llewelyn Davies. Their father was vicar of Kirkby Lonsdale, and translator of Plato's Republic in the Golden Treasury edition, a distinguished scholar and a Broad Churchman whose views were derived from F. D. Maurice. He had a family of six sons and one daughter. It was said, and I believe with truth, that throughout their education the six sons, of whom Crompton and Theodore were the youngest, managed, by means of scholarships, to go through school and university without expense to their father. Most of them were also strikingly good-looking, including Crompton, who had very fine blue eyes, which sometimes sparkled with fun and at other times had a steady gaze that was deeply serious. The ablest and one of the best loved of the family was the youngest, Theodore, with whom, when I first knew them, Crompton shared rooms in College. They both in due course became Fellows, but neither of them became resident. Afterwards the two lived together in a small house near Westminster Abbey, in a quiet out-of-the-way street. Both of them were able, high-minded and passionate, and shared, on the whole, the same ideals and opinions. Theodore had a somewhat more practical outlook on life than Crompton. He became Private Secretary to a series of Conservative Chancellors of the Exchequer, each of whom in turn he converted to Free Trade at a time when the rest of the Government wished them to think otherwise. He worked incredibly hard and yet always found time to give presents to the children of all his friends and the presents were always exactly appropriate. He inspired the deepest affection in almost everybody who knew him. I never knew but one woman who would not have been delighted to marry him. She, of course, was the only woman he wished to marry.