|

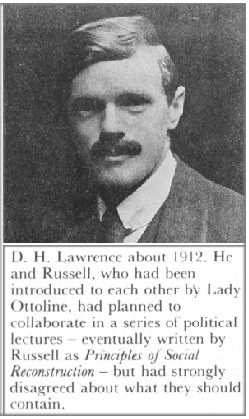

* 右下ロレンス写真出典:From R. Clark's B. Russell and His World, 1981. * 倉持三郎「D. H. ロレンスと Ottoline Morrell-Women in Love の背景-」. 第一章 第一次世界大戦

当時,ロレンスには,戦争に対する2つの態度が共存していた。一方において彼は,心の底から愛国的になりきることができなかった。なぜならば,妻がドイツ人であったからである。しかし,他方では,彼は人類を憎悪していたので,両方の側(ドイツ・オーストリア側と反ドイツの連合国側)がお互い憎悪しあうかぎり双方とも正しいに違いないと考える傾向があった。こうした彼の態度を知った時,彼のいずれの態度にも共感がもてないと私は思った。けれども,そのような考え方の違いにお互いが気づくようになったのは徐々であったため,最初のうちは,すべてが婚礼の鐘(ウェディング・ベル)のように陽気に進行した。私は,ケンブリッジ大学に私を訪ねてくるようにと,彼を招待し,ケインズやケンブリッジ大学の多くの人々に彼を紹介した。彼は,(紹介した)ケンブリッジ大学の人間を激しく僧悪し,彼らは全て,'死んでいる(生きる屍だ)','死んでいる','死んでいる',と言った。しばらくの間,私は,彼の方が正しいだろうと思った。私は,ロレンスの熱情が好きであり,彼の感情(感受性)のエネルギーとその激発が好きであり,世界を正すためには何かきわめて根本的なものが必要であるという彼の信条が好きであった。政治と個人の心理とを切り離すことはできないと考える点において,私は彼と同意見であった。私は,彼をある種の想像力にめぐまれた天才であると感じており,当初,私が彼と見解を異にしそうになると,人間性に関する洞察力は,私よりも彼の方がより深いのだろうと思った。私が,彼を積極的な悪の力と感ずるようになったのも,また,彼が私に対して同様の感じを持つにいたったのも,ごく徐々のことに過ぎなかった。 |

These lectures were in certain ways connected with my short friendship with D. H. Lawrence. We both imagined that there was something important to be said about the reform of human relations, and we did not at first realise that we took diametrically opposite views as to the kind of reform that was needed. My acquaintance with Lawrence was brief and hectic, lasting altogether about a year. We were brought together by Ottoline, who admired us both and made us think that we ought to admire each other. Pacifism had produced in me a mood of bitter rebellion, and I found Lawrence equally full of rebellion. This made us think, at first, that there was a considerable measure of agreement between us, and it was only gradually that we discovered that we differed from each other more than either differed from the Kaiser.  There were in Lawrence at that time two attitudes to the war: on the one hand, he could not be whole-heartedly patriotic, because his wife was German; but on the other hand, he had such a hatred of mankind that he tended to think both sides must be right in so far as they hated each other. As I came to know these attitudes, I realised that neither was one with which I could sympathise. Awareness of our differences, however, was gradual on both sides, and at first all went merry as a marriage bell. I invited him to visit me at Cambridge and introduced him to Keynes and a number of other people. He hated them all with a passionate hatred and said they were 'dead, dead, dead'. For a time I thought he might be right. I liked Lawrence's fire, I liked the energy and passion of his feelings, I liked his belief that something very fundamental was needed to put the world right. I agreed with him in thinking that politics could not be divorced from individual psychology. I felt him to be a man of a certain imaginative genius, and, at first, when I felt inclined to disagree with him, I thought that perhaps his insight into human nature was deeper than mine. It was only gradually that I came to feel him a positive force for evil and that he came to have the same feeling about me.

There were in Lawrence at that time two attitudes to the war: on the one hand, he could not be whole-heartedly patriotic, because his wife was German; but on the other hand, he had such a hatred of mankind that he tended to think both sides must be right in so far as they hated each other. As I came to know these attitudes, I realised that neither was one with which I could sympathise. Awareness of our differences, however, was gradual on both sides, and at first all went merry as a marriage bell. I invited him to visit me at Cambridge and introduced him to Keynes and a number of other people. He hated them all with a passionate hatred and said they were 'dead, dead, dead'. For a time I thought he might be right. I liked Lawrence's fire, I liked the energy and passion of his feelings, I liked his belief that something very fundamental was needed to put the world right. I agreed with him in thinking that politics could not be divorced from individual psychology. I felt him to be a man of a certain imaginative genius, and, at first, when I felt inclined to disagree with him, I thought that perhaps his insight into human nature was deeper than mine. It was only gradually that I came to feel him a positive force for evil and that he came to have the same feeling about me.

|