*参考文献1:斉藤慶司「使徒達 'Apostles'-ブルームズベリー・グループの群像」(『慶応義塾大学商学部・日吉論文集』v.15:1975.pp.1-107.

*参考文献2:斉藤慶司「使徒達 'Apostles'(補遺)-ブルームズベリー序説」(同上v.22:1978,pp.1-22)

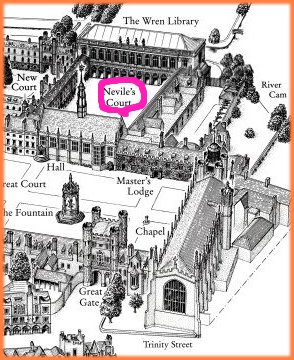

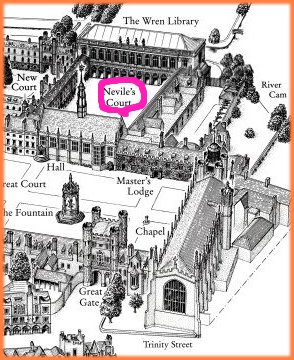

私のケンブリッジ時代における最大の幸福は,会員の間では,ザ・ソサエティ(The Society/学会)という名で知られていた - この会のことを知っている外部の人たちは,使徒(会)(The Apostles)と呼んでいた - ある団体に結びついていた。(注:以下,「使徒会」という訳語をあてます。)使徒会は,小規模の討論会(討論を目的としたグループ)であり,平均して各年(毎年),1,2名ずつ入会しており,毎週土曜夜に会合をもっていた。使徒会は1820年以来存在しており,創設以来,ケンブリッジ大学の人間で,何らかの分野において知性に優れている人は,ほとんど会員になっていた。使徒会は秘密ということになっているが,それは,会員候補として検討(対象)となっていることに当該人物が気づかないようにするためである。私がそのように早く,最も知り合いになる価値のある人々を知るにいたったのは,この '使徒会' の存在のおかげであり,(また)ホワイトヘッドが会員であり,彼が若い会員たちに,サンガーと私が提出した奨学金取得論文をよく研究した方がいいと,薦めていたからである。ごくまれな例外を除いて,会員はすべて,いずれかの時期に,個人的に親密な友人であった。議論にあたっての原則は,何のタブーも設けないこと(どのような主題や事柄も議論の対象),何の制限も設けないこと,どんなことを言われてもショッキングなこととは考えないこと,絶対的な思索の自由にいかなる障壁も設けないこと,であった。我々はあらゆる種類の事柄を論じあった。もちろん疑いもなく未熟さはあったが,(会を離れた)後にはほとんど不可能な'公平さ'と'興味'をもって議論を行った。会は通常いつも深夜1時頃に終わった。そうして,そのあと私はいつも,1人か2人の他の会員とともに,ネヴィルズ・コート(Nevile's Court)の回廊(左上写真)を行ったりきたり,数時間歩いたものである。我々は,たぶん,自分自身に対しかなり厳格であったように思う。なぜなら知的誠実という徳性は,自分たちが保持すべきもの(守るべきもの)であると考えていたからである。疑いもなく我々はこの徳(性)を,世間平均以上に,成就しており,そうして私は,ケンブリッジ大学の最良の知牲は,この点において顕著であり続けたと考えたい。私は第2学年の中頃にこの会の会員に選ばれた。その

ような会が存在することはそれ以前はまったく知らなかったが,会員は皆すでに私と親しい間柄にあった。

|

The greatest happiness of my time at Cambridge was connected with a body whom its members knew as 'The Society', but which outsiders if they knew of it, called 'The Apostles'. This was a small discussion society, containing one or two people from each year on the average, which met every Saturday night. It has existed since 1820, and has had as members most of the people of any intellectual eminence who have been at Cambridge since then. It is by way of being secret, in order that those who are being considered for election may be unaware of the fact. It was owing to the existence of The Society that I so soon got to know the people best worth knowing, for Whitehead was a member, and told the younger members to investigate Sanger and me on account of our scholarship papers. With rare exceptions, all the members at any one time were close personal friends. It was a principle in discussion that there were to be no taboos, no limitations, nothing considered shocking, no barriers to absolute freedom of speculation. We discussed all manner of things, no doubt with a certain inmaturity, but with a detachment and interest scarcely possible in later life. The meetings would generally end about one o'clock at night, and after that I would pace up and down the cloisters of Nevile's Court for hours with one or two other members. We took ourselves perhaps rather seriously, for we considered that the virtue of intellectual honesty was in our keeping. Undoubtedly, we achieved more of this than is common in the world, and I am inclined to think that the best intelligence of Cambridge has been notable in this respect. I was elected in the middle of my second year, not having previously known that such a society existed, though the members were all intimately known to me already.

The greatest happiness of my time at Cambridge was connected with a body whom its members knew as 'The Society', but which outsiders if they knew of it, called 'The Apostles'. This was a small discussion society, containing one or two people from each year on the average, which met every Saturday night. It has existed since 1820, and has had as members most of the people of any intellectual eminence who have been at Cambridge since then. It is by way of being secret, in order that those who are being considered for election may be unaware of the fact. It was owing to the existence of The Society that I so soon got to know the people best worth knowing, for Whitehead was a member, and told the younger members to investigate Sanger and me on account of our scholarship papers. With rare exceptions, all the members at any one time were close personal friends. It was a principle in discussion that there were to be no taboos, no limitations, nothing considered shocking, no barriers to absolute freedom of speculation. We discussed all manner of things, no doubt with a certain inmaturity, but with a detachment and interest scarcely possible in later life. The meetings would generally end about one o'clock at night, and after that I would pace up and down the cloisters of Nevile's Court for hours with one or two other members. We took ourselves perhaps rather seriously, for we considered that the virtue of intellectual honesty was in our keeping. Undoubtedly, we achieved more of this than is common in the world, and I am inclined to think that the best intelligence of Cambridge has been notable in this respect. I was elected in the middle of my second year, not having previously known that such a society existed, though the members were all intimately known to me already.

|

The greatest happiness of my time at Cambridge was connected with a body whom its members knew as 'The Society', but which outsiders if they knew of it, called 'The Apostles'. This was a small discussion society, containing one or two people from each year on the average, which met every Saturday night. It has existed since 1820, and has had as members most of the people of any intellectual eminence who have been at Cambridge since then. It is by way of being secret, in order that those who are being considered for election may be unaware of the fact. It was owing to the existence of The Society that I so soon got to know the people best worth knowing, for Whitehead was a member, and told the younger members to investigate Sanger and me on account of our scholarship papers. With rare exceptions, all the members at any one time were close personal friends. It was a principle in discussion that there were to be no taboos, no limitations, nothing considered shocking, no barriers to absolute freedom of speculation. We discussed all manner of things, no doubt with a certain inmaturity, but with a detachment and interest scarcely possible in later life. The meetings would generally end about one o'clock at night, and after that I would pace up and down the cloisters of Nevile's Court for hours with one or two other members. We took ourselves perhaps rather seriously, for we considered that the virtue of intellectual honesty was in our keeping. Undoubtedly, we achieved more of this than is common in the world, and I am inclined to think that the best intelligence of Cambridge has been notable in this respect. I was elected in the middle of my second year, not having previously known that such a society existed, though the members were all intimately known to me already.

The greatest happiness of my time at Cambridge was connected with a body whom its members knew as 'The Society', but which outsiders if they knew of it, called 'The Apostles'. This was a small discussion society, containing one or two people from each year on the average, which met every Saturday night. It has existed since 1820, and has had as members most of the people of any intellectual eminence who have been at Cambridge since then. It is by way of being secret, in order that those who are being considered for election may be unaware of the fact. It was owing to the existence of The Society that I so soon got to know the people best worth knowing, for Whitehead was a member, and told the younger members to investigate Sanger and me on account of our scholarship papers. With rare exceptions, all the members at any one time were close personal friends. It was a principle in discussion that there were to be no taboos, no limitations, nothing considered shocking, no barriers to absolute freedom of speculation. We discussed all manner of things, no doubt with a certain inmaturity, but with a detachment and interest scarcely possible in later life. The meetings would generally end about one o'clock at night, and after that I would pace up and down the cloisters of Nevile's Court for hours with one or two other members. We took ourselves perhaps rather seriously, for we considered that the virtue of intellectual honesty was in our keeping. Undoubtedly, we achieved more of this than is common in the world, and I am inclined to think that the best intelligence of Cambridge has been notable in this respect. I was elected in the middle of my second year, not having previously known that such a society existed, though the members were all intimately known to me already.