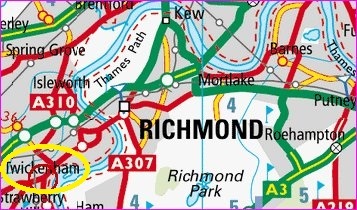

* ラッセルと祖父母が住んでいたリッチモンドパークの地図

ペンブローク・ロッジの雰囲気については,アナベル・フス・ジャクソン(Annabel Huth Jackson, 1870-1944:旧姓グラント・ダッフ/一部の原書には,Amabelとなっているが,Annabel の誤植/右欄の油絵参照)の『ヴィクトリア朝時代の人々の幼少時代』の中によく描写されている。彼女の父はマウントスチュアート・グラント・ダッフ卿で,家族はトゥイッケナム(Twickenham:右の地図の黄色の楕円で囲んだところ)にある大きな家に住んでいた。彼女と私は,私が4歳の年から第2次世界大戦中に彼女が亡くなるまで友だちであった。私が初めてヴェルレーヌ,ドストエフスキー,ドイツ浪漫派,その他,文学的に優れている多くの人々について聞いたのは彼女からであった。しかし彼女の同想録がとり扱っているのは,ずっと早い時期(幼い頃)のものである。彼女はこう書いている--

「私のたった一人のボーイフレンドはバートランド・ラッセルであった。彼は祖母--ジョン・ラッセル卿の未亡人で年配のレディ・ラッセル--とともに,リッチモンド・パーク内にあるペンブローク・ロッジに住んでいた。バーティと私は大の仲良しであり,また私は,美貌で才能に恵まれていた彼の兄のフランクに対し,密かに限りない賛美の気持ちを抱いていたが,残念ながら,フランクは少女をどうみるかという点で,私の兄(日高一輝氏は brother を「弟」と訳されている。彼女はラッセルより2歳年上であるにすぎず,前後関係から「兄」であることが容易に想像される。)と一致していた。それでよく私の髪を使って,私を木に縛りつけた。けれどもバーティ(訳注:ラッセルの愛称)は --彼は青いビロードのスーツを着た真面目な少年であり,彼には彼同様まじめな保母兼家庭教師がついていた-- いつも親切だったので,私はペンブローク・ロッジにお茶にゆくのがとても楽しみだった。しかし子供心にも私は,ペンブローク・ロッジは子供を育てるのには何と不適切な所だろうと,実感した。

レディ・ラッセルはいつも静かな口調で話し,レディ・アガサ(ラッセルの叔母)はいつも白いショールをまとい,虐げられた人のように見えた。ロロ・ラッセル(ラッセルの叔父)は全然話をしなかった。彼は相手の指をすべて砕いてしまうかと思われるほど強く握手をしたが。きわめて親しみのある人であった。彼らはみんな幽霊のように流れに漂うように部屋から出たり入ったりした。そして誰も少しも空腹そうには見えなかった。若く驚くべき天賦の才能に恵まれた2人の少年にとって,何とも奇妙な育て方であった。」

|

There is a good description of the atmosphere of Pembroke Lodge in A Victorian Childhood by Annabel Huth Jackson (nee Grant Duff). Her father was Sir Mountstuart Grant Duff, and the family lived in a large house at Twickenham. She and I were friends from the age of four until she died during the Second World War. It was from her that I first heard of Verlaine, Dostoevsky, the German Romantics, and many other people of literary eminence. But it is of an earlier period that her reminiscences treat. She says:

'My only boy friend was Bertrand Russell, who with his grandmother old Lady Russell, Lord John's widow, lived at Pembroke Lodge, in Richmond Park. Bertie and I were great allies and I had an immense secret admiration for his beautiful and gifted elder brother Frank, I am sorry to say, sympathised with my brother's point of view about little girls and used to tie me up to trees by my hair. But Bertie, a solemn little boy in a blue velvet suit with an equally solemn governess, was always kind, and I greatly enjoyed going to tea at Pembroke Lodge. But even as a child I realised what an unsuitable place it was for children to be brought up in. Lady Russell always spoke in hushed tones and Lady Agatha always wore a white shawl and looked down-trodden. Rollo Russell never spoke at all. He gave one a handshake that nearly broke all the bones of one's fingers, but was quite friendly. They all drifted in and out of the rooms like ghosts and no one ever seemed to be hungry. It was a curious bringing up for two young and extraordinarily gifted boys.'

|