ヴィクトリア朝時代の恋愛(松下彰良 訳)

クルーチ氏の本(『現代人気質』)で最も感傷的な章の1つは,恋愛を主題として扱っているところである。ヴィクトリア朝時代の人々は恋愛を非常に重視していたが,我々現代人は世慣れており(洗練されており),恋愛の正体を見抜くに至っているらしい。

「ヴィクトリア朝時代の人々のなかで懐疑主義的な人たちにとっては,恋愛は彼らが失った神の役割の一部を果たしていた。恋愛に直面するや,最も実際的な(hard-headed 現実的な)人々でさえ,しばらくの間は神秘主義的になった。彼らは,他に何も求めない,崇敬の念を彼らの心にかき立てるものに,そして心の奥底から,無条件の忠誠を尽くさなければならないと感じられるものに,面と向かい合っている自分を発見したのである。彼らにとって,恋愛は神のようにあらゆる犠牲を要求した。しかし,また恋愛は,神と同じように,まだ分析されることによって捨て去られていない意味(意義)を生のすべての現象に付与することで,信ずる者に報いた。我々は--ヴィクトリア朝時代の人々以上に--神のない世界に慣れてしまったが,さらに愛のない世界にはまだ慣れてはいない。そこで,そうなったときにはじめて,われわれは無神論の真の意味を悟るだろう。」(『現代人気質』第4章より)

現代の青年の目に映るヴィクトリア朝時代が,当時生きていた人が感じていたものといかに違っているか,好奇心がそそられる。私は,2人の老婦人のことを覚えている。2人とも,私が若いころによく知っていた人で,ともにヴィクトリア時代の諸特徴のなかの,ある典型的な側面を示していた。1人はピューリタン(清教徒主義者)で,もう1人はヴォルテール主義者であった。前者(清教徒主義者)は,非常に多くの詩が恋愛を扱っているのを残念がり,恋愛なんて面白くない主題であると主張していた。後者(ヴォルテール主義者)は,次のように言っていた。(参考:英国ビクトリア朝時代

生活百科事典 全4巻/ビクトリア朝時代関係資料)

「誰も私に反論できませんよ。だけど,私はいつも言っていますが,十戒の七番目(汝姦淫するなかれ)をやぶるのは,六番目(汝殺すなかれ)をやぶるほど悪くないですよ。なぜかといえば,少なくとも7番目の戒律は,相手の同意が必要ですからね。」

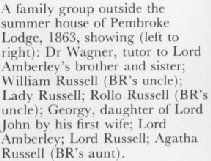

(右写真出典:R. Clark's B. Russell and His World, 1981) これらの見解はいずれも,クルーチ氏が典型的にヴィクトリア朝的と言っているものとは少なからず異なっている。クルーチ氏の考えは,明らかに,自分をとりまく環境とまったく調和しなかった(しっくりいかなかった)一部の作家たちに由来している。最良の見本は,多分,ロバート・ブラウニングであろう。しかし,彼が思い描いていたところの恋愛には,いくらか息が詰まりそうなところがあるように思えてならない。

(右写真出典:R. Clark's B. Russell and His World, 1981) これらの見解はいずれも,クルーチ氏が典型的にヴィクトリア朝的と言っているものとは少なからず異なっている。クルーチ氏の考えは,明らかに,自分をとりまく環境とまったく調和しなかった(しっくりいかなかった)一部の作家たちに由来している。最良の見本は,多分,ロバート・ブラウニングであろう。しかし,彼が思い描いていたところの恋愛には,いくらか息が詰まりそうなところがあるように思えてならない。

神に感謝あれ,神の最も卑しい創造物でさえ

魂の二面性を誇っている

一つは世間に立ち向かう側面

一つは女性を愛しているときに彼女に対し見せる側面

これは,世間全体に対してとる可能な態度は唯一闘争的であることということを想定している。なぜか。世間が意地悪だから,とブラウニングなら言うだろう。(しかし)あなたが自分自身を評価するようには世間はあなたを受け入れてくれないからだ,と言うべきだろう。(夫婦や恋人などの)カップルは,ブラウニング夫妻がそうしたように,相互にほめあう社会を作るかもしれない。ほめられる価値があってもなくても,身近に必ずほめてくれる人がいることは,非常にうれしいことである。そうして,ブラウニングは,フィッツジェラルドが(ブラウニングの妻であるエリザベス・バレット・ブラウニングの)『オーロラ・リー』(Aurora Leigh)をほめようとしなかったことに対し,慎重さが微塵もない言葉で,激しく非難したとき,自分は立派で男らしいと,感じたに相違ない。双方がこのように批評的能力を完全に一時停止していることを,本当に賞賛すべきであるとは思えない。それは,恐れと,公平な批評の冷たい風からの避難場所を見つけたい,という欲求と結びついている。多くの年老いた独身者は,同じような満足を自分の家の炉ばたから引き出すことを学んでいる。

|

One of Mr. Krutch's most pathetic chapters deals with the subject of love. It appears that the Victorians thought very highly of it, but that we with our modern sophistication have come to see through it.

'For the more skeptical of the Victorians, love performed some of the functions of the God whom they had lost. Faced with it, many of even the most hard-headed turned, for the moment, mystical. They found themselves in the presence of something which awoke in them that sense of reverence which nothing else claimed, and something to which they felt, even in the very depth of their being, that an unquestioning loyalty was due. For them love, like God, demanded all sacrifices; but like Him, also, it rewarded the believer by investing all the phenomena of life with a meaning not yet analysed away. We have grown used - more than they - to a Godless universe, but we are not yet accustomed to one which is loveless as well, and only when we have so become shall we realise what atheism really means.'

It is curious how different the Victorian age looks to the young of our time from what it seemed when one was living in it. I remember two old ladies both typical of certain aspects of the period, whom I knew well in my youth. One was a Puritan, and the other a Voltairean. The former regretted that so much poetry deals with love, which, she maintained, is an uninteresting subject. The latter remarked :

'Nobody can say anything against me, but I always say that it is not so bad to break the seventh commandment as the sixth, because at any rate it requires the consent of the other party.'

Neither of these views was quite like what Mr. Krutch presents as typically Victorian. His ideas are derived evidently from certain writers who were by no means in harmony with their environment. The best example, I suppose, is Robert Browning. I cannot, however, resist the conviction that there is something stuffy about love as he conceived it.

God be thanked, the meanest of His creatures

Boasts two soul-sides, one to face the world with,

One to show a woman when he loves her!

This assumes that combativeness is the only possible attitude towards the world at large. Why? Because the world is cruel, Browning would say. Because it will not accept you at your own valuation, we should say. A couple may form, as the Brownings did, a mutual admiration society. It is very pleasant to have someone at hand who is sure to praise your work, whether it deserves it or not. And Browning undoubtedly felt that he was a fine, manly fellow when he denounced Fitzgerald in no measured terms for having dared not to admire Aurora Leigh. I cannot feel that this complete suspension of the critical faculty on both sides is really admirable. It is bound up with fear and with the desire to find a refuge from the cold blasts of impartial criticism. Many old bachelors learn to derive the same satisfaction from their own fireside.

|