エッセイ索引

三浦俊彦「バートランド・ラッセルと中国・日本」

* 出典:『比較文学』n.29(1986年)pp.7-21.

序

バートランド・ラッセル(一八七二~一九七〇)は、一九二〇年、「中国講演協会」により北京大学客員教授として中国に招かれ、二十二歳年下の愛人ドーラ・ブラックを伴って同年十月から翌年七月まで中国に滞在し、その帰途、日本に立ち寄った。大正十年七月十七日、神戸港に着き、同月三十日横浜港をたつ。これは改造社の招聘によるもので、当年創刊二年目の総合雑誌『改造』の宣伝という意味合いが強いが、当時のジャーナリズムの啓蒙的役割を考える上で注目すべき事業だったと言える。(因みに改造社は、このラッセルを皮切りに、マーガレット・サンガー夫人(翌年三月)、アインシュタイン(同十一月)、やや下ってバーナード・ショウ(昭和八年)といった人々を次々に招いてみせることになる。) 本稿は、総合的なラッセル研究の一環として、彼と大正日本との関係、次にラッセルと中国との関係を概観し、この二つの「関係」を比較するものであるが、これは、あの長いラッセルの生涯のまさしく丁度中間点に相当する特異な一挿話であるとともに、純粋なラッセル研究の枠を超えて、一九二〇年代の代表的西欧人と極東の地とが相互に反応しあったその一つの典型的な様相を描き出すことにもなると思われるのである。

バートランド・ラッセル(一八七二~一九七〇)は、一九二〇年、「中国講演協会」により北京大学客員教授として中国に招かれ、二十二歳年下の愛人ドーラ・ブラックを伴って同年十月から翌年七月まで中国に滞在し、その帰途、日本に立ち寄った。大正十年七月十七日、神戸港に着き、同月三十日横浜港をたつ。これは改造社の招聘によるもので、当年創刊二年目の総合雑誌『改造』の宣伝という意味合いが強いが、当時のジャーナリズムの啓蒙的役割を考える上で注目すべき事業だったと言える。(因みに改造社は、このラッセルを皮切りに、マーガレット・サンガー夫人(翌年三月)、アインシュタイン(同十一月)、やや下ってバーナード・ショウ(昭和八年)といった人々を次々に招いてみせることになる。) 本稿は、総合的なラッセル研究の一環として、彼と大正日本との関係、次にラッセルと中国との関係を概観し、この二つの「関係」を比較するものであるが、これは、あの長いラッセルの生涯のまさしく丁度中間点に相当する特異な一挿話であるとともに、純粋なラッセル研究の枠を超えて、一九二〇年代の代表的西欧人と極東の地とが相互に反応しあったその一つの典型的な様相を描き出すことにもなると思われるのである。

1

楽天 Books で購入する!

|

二週間という短い滞日期間に、ラッセルは驚くほど多彩なエピソードを残した。思想的政治的に波瀾万丈のラッセルの人生全体からすれば全く瑣末な、一見とるに足らない(1)この二週間の諸事象をまず真面目に味わってみるということは、彼数十年の構造(ストラクチャー)のいくつもの大きなうねりに眩惑されることなしに、物語全般の微細な反復的肌理・組織(テクスチャー)をつかみ出す-つまり美的接近法を開く上でけだし有効である。

だが、それらエピソードの実際に当る前に、まず、歴史的観点から、来日前後においてラッセルが、当時の日本の思想家たちにどう受けとめられていたかを紹介しておくことにしたい。

当時ラッセルが中国や日本で脚光を浴びたのは、数理哲学・認識論の権威ということのほかに、二つの重要な理由があったと言えるだろう。まず、ビクトリア時代に二度首相をつとめた祖父をもつ生粋の政治貴族の家系にありながら、第一次大戦中、反戦反政府活動を行なった廉で投獄(一八年五月~九月)された人物であったということ、第二に、英労働党代表団の非公式メンバーとして、革命直後のロシアをいち早く視察した西欧人であったということである。この二つの要因により、ラッセルは、当時のヨーロッパ文明自己反省の象徴でもあったわけで、数十年来の自らのモデルが動揺に瀕するさまを興味津々と眺めつつあった大正日本の論壇では、まさにさまざまな角度からのラッセル論が雑誌をにぎわわすことになった。

まず例えば、堺利彦とか伊井敬(近藤栄蔵)といった社会主義者たちは、ラッセルが新ロシアを見てボルシェヴィキに批判的な感想を述べた(The Practice and Theory of Bolshevism, 1920)というので、あれは革新家ぶりながら所詮「ブルジョア自由主義の情けない立場」を露呈したエセ社会主義者だったとして、ラッセルを攻撃あるいは揶揄している(堺「お上品学者ラッセル」『社会主義』大正九年十一、十二月号、伊井「ラッセルの正体」『社会主義』大正十年三月号)。また、長谷川万次郎は、中国の現状へのラッセル思想の適用可能性を広い視野から論じてみせたが、その中で、ラッセルの平和主義を強者の平和主義だとみて、持てる国イギリスにとっては今や平和こそ得策なりという商業的国家主義があのヒューマニズムの仮面の裏に隠されてはおらぬか、そういう疑念をふと洩らしたりもしている(「ラッセルの社会思想と支那」『現代社会批判』大正十一年一月刊)。むろん、ラッセル批判の論調ばかりだったのではなく、例えば大正デモクラシーの理論的支柱のひとりである経済学者福田徳三は、ラッセルの反戦運動にすなおに感銘を表わして、著書にラッセルの社会理論をふんだんに取り入れ、自らを「日本のベルトランド・ラッセル」と称するに至った(福田「解放の社会政策」『解放』大正八年六月創刊号、など)。するとこれに対してすかさず、「福田博士とベルトランド・ラッセル」という論文が出て(室伏高信、『中央公論』大正八年七月臨時増刊号)、福田博士のごときは偉大なるラッセルに比べれば単なるショウビニストにすぎない、と噛みついている。

これなどは、欧州大戦で没落したかにみえた西欧自由主義への変わらぬ信頼のもとに、大正デモクラシーの自己批判を強く求めた論説であると言えるが、またそれ以上に、福田という一人の思想家批判を装ったそのじつ体制批判としても当時の一つの極致を示しているものである(「……日本が非侵略的、非盗奪的であってこの点において英国と正反対である……と〔福田が〕なすの点においては、われ等はその言葉を聞くだけにても何となく良心の苛責を禁ずることができない。日本、特に日本の支配階級が、著しく軍国主義的であつたことは、世界に隠れなき事実ではないか。」(五二-五三頁))。

また興味深いのは、京都のみやこホテルと東京の帝国ホテルで、学者たちそれぞれ二十数名ずつがラッセルと談話したときの模様が「ラッセル教授の印象」と題した一連の手記として『改造』九月号に載っている。(2) ラッセルヘの傾倒そのままに一時間余りも熱心に質問を続ける土田杏村、殊更に無関心らしい様子の西田幾多郎、あるいはラッセルを英国史上の典型的なアウトローと見做そうとする桑木厳翼などいろいろで、とくに桑木の観察は、バイロンのドンファン的生活やワイルドの耽美主義といった「背徳乱倫」の系列に、ラッセル的論理というものを置くという大変うがった見方である。「……其論理の厳正を尊重して一歩をも枉げず、風習も制度も敢て之を制肘するを得なかつた所は、〔バイロンやワイルドの〕芸術に代ふるに理智を以てしたものであつて、道徳生活本位の英国思想に対する一つの叛逆と言はねばならぬ。」(百四頁) 今世紀においては理知は不道徳となってしまった、というわけで、おそらくは桑木自身明瞭に自覚していないすぐれた社会批評にこれは達していると言えるだろう。

とぼけていて面白いのは大杉栄の寄せた文である。「僕は、実ははじめてあの帝国ホテルと云ふ建物にはいつたので、ちよつと面喰つて」しまって中で道に迷ったとか、懇談会には「殆んど知らん顔ばかりが集まつてゐ」たとか述べられていて(百頁)、これらの言から、ラッセル来日のような出来事は、日本のアカデミズムの学者たちと在野の思想家たちとの顔合せといおうか、さしずめ日本思想界内部の統一的な交流といった意味合いをも兼ねていたことが、漠然とではあるが、みてとれるのである。この大杉の場合にしろ、先にふれた福田徳三批判にしろ、ラッセル来日は、ようやく円熟しかけた日本思想界が自己自身のすがたを捉え直す一契機であったと言ってよいであろう。

つまり、西洋哲学者をダシにして日本が自らのアイデンティティを確認せんとしている構図である。大体どのラッセル論をみても、大正の幸わせな機知に満ちていて、ときに鋭くはあるが概して浅く、ラッセルという思想家そのものを理解し学ぶ必然性に裏打ちされた真剣さは殆どみられない。

つまり、西洋哲学者をダシにして日本が自らのアイデンティティを確認せんとしている構図である。大体どのラッセル論をみても、大正の幸わせな機知に満ちていて、ときに鋭くはあるが概して浅く、ラッセルという思想家そのものを理解し学ぶ必然性に裏打ちされた真剣さは殆どみられない。

皮相な理解といえば、とくに思想界に限らず、ラッセルが日本に入る前から、彼と日本の関係は誤解半解の連続であった。ラッセルは中国にいるとき、両側肺炎に罹って一カ月以上も文字通り生死の境をさまよう危機に陥ったのだったが、北京の病院に日本の新聞記者たちが面会を求めても会うことはできない、すると大阪毎日新聞上海特電がラッセルの訃報を流し、日本全国の三月二九日紙上にラッセル死亡の記事が大きく報道されることになったのである。(なお、先にみた桑木厳翼のラッセル観は、もともとは、「蓋しバイロンは……文芸の祖国たる希臘に斃れたし、ワイルドは……唯美的精神の本土たる巴里に窮死した。ラツセル氏は…・・・支那を以て其の終焉の地とすることがあれば……是等三人者が共に其の終りを其母国以外……憧憬し若しくは共鳴を感じた邦土に於て…告げたといふ」(百五頁)ことになる、と、この死亡記事によって触発されたものである。)」

この報道は世界中に伝えられて、イギリスで進められていたラッセルの離婚訴訟が停止しそうになるなど、ラッセルは多大な迷惑を蒙ることになる。(3) その後、門司から神戸までいちはやくラッセル一行と同船した新聞記者たちがインタビューに押しかけたとき、「ラッセル氏は日本では三カ月前に死んでいるので何も申し述べられない」と書いた紙片が渡された。(4) これは「英国流のユーモァ」(桑木前掲文百二頁)、ただし「聞く人々には反て打解けない、不機嫌」(同)にして軽薄な部類のそれである。記者たちは(Ah! veree funnee!)(5)と口々に叫んでこれに応じた。日本国内でのラッセルと日本人との接触の、これが皮切りだった。

日本での二週間は、ラッセルが病後で衰弱していたために、予定されていた多くの講演をとりやめにして、帰国途中の休息の場となるはずだったのが、実際はそれどころではなかったようである。ラッセル自叙伝から少し引用してみるならば、

私たちは始終フラッシュの光に追いかけられ、眠っている姿までも写真を撮られた。(中略) 京都と東京で極端にへつらったもてなしをうけるかと思うと、警察のスパイにたえず尾行された。ホテルの私たちの隣りの部屋はいつも、タイプライターを持った大勢の警察官に占領されていた。ホテルの給仕たちは、私たちをあたかも皇族のように取り扱い、部屋から出てゆくときは後ずさりするという具合だった。私たちはよく、「この給仕めが!(Damn this waiter!)」と言ったものである。すると直ちに、警察のタイプがカチカチ鳴り出すのだった。私たちのために催された教授たちのパーティでは、私が誰かと少しでも活気ある会話に入るやいなやフラッシュをたいた写真を撮られるのが常で、その結果会話はもちろん中断されてしまうのだった。(vol.2,p.134)

またラッセルは、女性に対する日本人の態度を具体的事例に即して批判したりなどしている。しかし日本での最大のエピソードは、七月二四日、京都から十時間の汽車旅で午後七時半に横浜に着いたときの出来事だった。横浜駅につめかけた写真班がマグネシウムを一斉にたいたので、妊娠中のドーラが気分が悪くなって転倒しそうになった、ラッセルは心配してフラッシュを止めさせようとするが一向にきかない、それでラッセルは激怒して、ステッキを振り上げてカメラマンに殴りかかったのであった。

自叙伝によれば、「私は足をひきずっていたので追いつくことができず、それが幸いした。確かに殺人を犯しかねなかったからだ。」(p.135)ということで、このときの彼の心情がさらにどう述べられているかというと、

あのときの私の感情は、ミューティニイに際して、(中略) 有色人叛徒にとり囲まれたインド在住英国人が抱いたに違いない感情と同じものであった。そのとき私は、異人種の手にかかって害を被ることから家族を護る欲求は、人間の持ちうる感情のうち最も激しく熱情的なものであろうと実感した。(p.135)

ここで、ミューティニイは、一八五七年のベルガル原住民の暴動をさす。確かにこの連想は、国際的なヒューマニストであるラッセルの、極東における必然的限界を示しているのかもしれない。

かくのごとく、ラッセルと日本の相互理解がうすっぺらなものでしかなかったというのは、ある意味で当然であって、さしあたり日本の側からいえば、すでに近代国家として一応の成熟をみた壮年日本は、世界大戦後の動揺からも超然とした位置にあって、ラッセルの社会思想等を真に必要としているとはいえなかった。それで大正のラッセルブームは単なる軽薄な流行にとどまって、その後彼の影響は急速に消え去ったのだった。

2

これに対し、来日前にラッセルが暮らした中国の場合はやや事情が異なっている。辛亥革命後、軍閥割拠の混乱と、日本をはじめとする外国資本の脅威にさらされていたヤング・チャイナは、国運を真剣に憂え、然るべき西欧知識人の託宣を必要としていた。ラッセルの一連の講演には若い思想家たちが集まって、主に革命か改良かという問題をめぐり陳独秀、胡適、毛沢東らが活発な討論を交わしているし(6)、北京大学の学生たちも、ラッセル研究のために『羅素月刊』という特別な雑誌を発行したりしている。

これに対し、来日前にラッセルが暮らした中国の場合はやや事情が異なっている。辛亥革命後、軍閥割拠の混乱と、日本をはじめとする外国資本の脅威にさらされていたヤング・チャイナは、国運を真剣に憂え、然るべき西欧知識人の託宣を必要としていた。ラッセルの一連の講演には若い思想家たちが集まって、主に革命か改良かという問題をめぐり陳独秀、胡適、毛沢東らが活発な討論を交わしているし(6)、北京大学の学生たちも、ラッセル研究のために『羅素月刊』という特別な雑誌を発行したりしている。

ラッセルの方も、中国とその国民性を深く愛した。日本では、ラフカディオ・ハーンの本などは古いものに関わりすぎていてつまらんと言い捨てていた彼であるが(7)、中国においては西洋の思想や文物が持ちこまれるのを頻りに嘆き、自ら好んで古い中国風家具を集めて持ち帰ったり、杭州で見た「喜雨亭」というあずまやが気に入ってそれに似せた別荘をイギリスにつくる計画を抱いたりしている。

ドーラ・ブラックは、自叙伝の中の最も長い章「中国へ」の中でこう書いている、

私たちの恋にとって、私たちの家だけでなく街全体がロマンティックな環境だった。えもいわれぬ美しい宮殿や寺院が、輝かしい太陽や清澄な空にくっきりと浮びあがり、通りの生活は色彩にみちていて、駱駝さえもみられるこの北の寒く乾いた砂漠が奇妙さを添えていた。(中略) 次第に大きくなってゆく愛情と親密さの中で毎日を送っていたというばかりか、私たち二人の心は有頂点の状態だった。(Dora Russell(1894-1986), The Tamarisk Tree, Elek Books Ltd, 1975, pp.123-123)

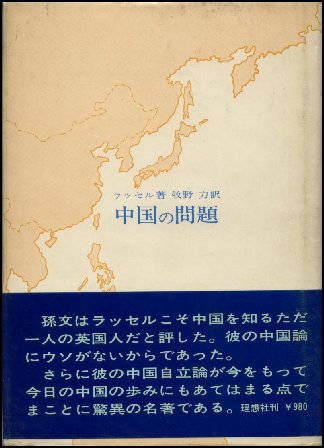

そして、当時作った「ロマンティックな」長い恋愛詩がいくつも掲げられてある。二人の恋は、また、二人と素晴らしい中国との蜜月そのものでもあったのだ。ラッセルは、帰国後すぐ著わした『中国の問題(The Problem of China, 1922)』の中でも、学術書の冷静な表面に切(せ)めても抑制してはおりながら、ドーラに劣らず中国文化の優秀性を讃えている。(当時ラッセルを中国・日本で有名にした主な二著『社会改造の諸原理』(一九一六)、『自由への道』(一九一八)にもすでに老子をはじめとする中国古典からの引用などがしばしばなされていた。)こういうラッセルについて、中国人の側は具体的に例えば次のように述べている。孫文の『三民主義』(一九二四)からみてみるとすると、

外国人の中国にたいする印象についていえば、中国を讃美するのは、中国に二、三十年も住みついた外国人か、あるいは、ひとたび中国にくるや中国の文化がヨーロッパやアメリカよりすぐれていることを見ぬく大きな眼光をそなえた偉大な哲学者ラッセルは例外である。ふつうの外国人は、きまって中国人は教養のない野蛮な連中だという。(中略) 外国人で、中国をひと目みて、中国の文明がわかるものは、ラッセルのような大哲学者以外にはない。(安藤彦太郎訳、岩波文庫、昭和三二年、上巻一二五、一二八頁)

かくして、ラッセルと中国との邂逅が美しき一つの詩、あるいはドラマであったとすれば、日本とラッセルとの出会いはタイミングの一段ずれたコメディであったと言ってよいかもしれない。

3

さて、しかし、無論これだけでは大ざっぱにすぎる。中国対ラッセルの関係が、どこまでも親密かつ幸わせなものであったと言いきってよいかどうか。-実際ラッセルは、中国の全てが気に入ったようである。中国人が科学に無関心であることまで賞めたと言われている。(8) しかしこれは、あのビクトリア的進歩主義者ラッセル、科学的思想家ラッセルとしては大いなる矛盾に違いないし、そればかりでなく、中国が当面の危機をのりきって自立するための主に西欧的科学思想的バックボーンを求めてきたヤング・チャイナの気構えにも逆行するものである筈だろう。事実、ラッセルの中国骨董趣味に対しては、ときおり中国人から「抹香臭い(It smells Buddhist)」と嫌な顔をされたというし(9)、前衛的な知識人たちはさらに厳しい反応を示しもしたのであった。例えば、魯迅の次の言葉を聴いてみよう。

中国にやってきた人で、中国を憎み、考えただけでも頭が痛くなり顔をしかめたくなるといえる人があったら、私は心からその人に感謝を捧げるだろう。なぜなら、そういう人は決して

中国人の肉を食うことを欲しない人にちがいないからだ。(中略) 外国人のうち、知らずに讃美しているものは恕(ゆる)せる。高位におり、贅沢に暮らしつけているために、惑わされ、霊知がくもってしまって讃美するのも、まだ恕せる。しかしその外にまだ二つある。一つは、中国人は劣等人種であって、従来のままの有様でいるより外に能がないと考えるところから、故意に中国の古いものを賞める人々である。もう一つは、自分の旅行の興味を増すためには、世界各国の人々がそれぞれ異っていて、中国に来れば辮髪が見られる、日本に行けば下駄が見られる、朝鮮に行けば笠が見られる、という具合であるのが望ましく、もしも服飾が同じだと、さっぱり面白味がないとあって、アジアの欧化に反対する人々である。これらはいずれも憎むべきである。ラッセルが西湖で、轎夫(かごかき)の微笑を見て、中国人を讃美したのは、別に考えがあってのことかもしれない。しかし、轎夫がもしも轎に乗っている人に微笑を向けないでいられたら、中国もとっくに今日のような中国ではなくなっていたろう。(「灯下漫筆」一九二五、松枝茂夫訳、岩波書店『魯迅選集』第五巻、一八六-一九〇頁)

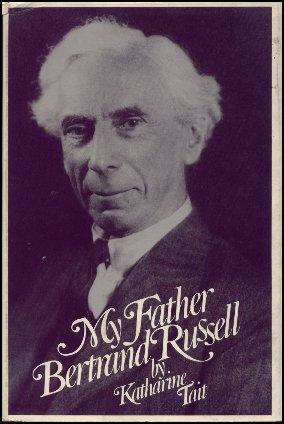

のちに、ラッセルの娘キャサリン・テート(1923~)は、「父は貴族で、自分は優越者であると考え、その優越性をより不運な人々を救うための義務としていた。父は人が生れつき能力的に平等と考えたことはなかったし、愚かな人、無知な人、偏見をもった人には、彼らを救うために一生を捧げようと心から思ってはいたものの、決して気を許しはしなかった。(10)- と書いているが、このキャサリンの観察を個人(階級)から国家へと転じてみるならば、右の魯迅の疑惑になるわけである。

のちに、ラッセルの娘キャサリン・テート(1923~)は、「父は貴族で、自分は優越者であると考え、その優越性をより不運な人々を救うための義務としていた。父は人が生れつき能力的に平等と考えたことはなかったし、愚かな人、無知な人、偏見をもった人には、彼らを救うために一生を捧げようと心から思ってはいたものの、決して気を許しはしなかった。(10)- と書いているが、このキャサリンの観察を個人(階級)から国家へと転じてみるならば、右の魯迅の疑惑になるわけである。

つまり、異人種の国・中国と日本へのラッセルの関わりの相違は、単にみかけの相違にすぎなかったのかもしれない。アジアの日本・中国が、キャサリンの言葉に即して「優越者」に対する「不運」な境遇にあったかどうか、それはいかなる意味でかの吟味は詳細にはいま措くとして、白人文明とは素質の異なる異文化圏においてたまたま強国に成り上がっていた日本には「気を許」さず警戒心を抱いた、一方、紛れもなく弱体であり続けている中国には惜しみなく伝導師の愛を注いでやることができた、しかし中国人の魂にも本当に迫ることはできていない、と、あるいはただそういうことにしかすぎなかったのかもしれない。

このことをいま、別の側面から見てみよう。ラッセルとドーラは、一九一六年に知り合い一九年六月頃から本格的に付き合いはじめて以来、愛しあいながらもあるゆる知的・情緒的問題を巡って衝突をくりかえした。とくに二〇年夏にロシア旅行から帰ると(出発に際しても一悶着あって全く別々に巡歴していた)、ボルシェヴィキの評価をめぐって大喧嘩をする。それからまもなく中国に招かれたわけだが、そこでたちまち二人の関係の様相は変わってしまう。いかに素晴らしい恋愛が花ひらいたかはすでに簡単に素描した通りであって、ラッセルは生涯に四回結婚し恋人も数多くいたけれども、これは、例えば第一次大戦中の絶望の中においての女優コレッティ・オニールとの関係(「戦争の残酷と苦痛の只中における愛の保存……」)(11)とならぶ、生涯一、二に位するロマンティック・ラブだったと言えるのである。中国から帰って二人はまた、実験学校の経営その他で対立することになるわけで、あのようなロマンスは二人の間で全く例外であった。これは何を意味するのだろうか。ドーラの懐妊があのロマンティック・ラブの原因だとすることはできない。妊娠が判明したのは、ラッセルのあの重病が峠を越えたころ、つまり中国滞在七カ月め頃のことだからである。

そのときドーラのお腹に育まれつつあった子の妹が、この両親のロマンスをごく簡明に分析してみせてくれている。

二人はお互いの愛を信じてはいたが、深刻な意見の相違を気にしながら中国に着いた。そこで二人はただちに、自分たちがそれまでに知っていたどんなものよりも遙かに異質な環境にいることを発見したために、必然的に、自分たちを対立させているものよりも自分たちが共通して持っているものの方に気づくようになった。(キャサリン・テート前掲書,p.53)

中国は二人の意見が対立しなかった少数の事柄の一つだったようだ。(Ibid., p.55)

そうしてみると、二人の意見が中国の家具についてなり国民性についてなりすんなり一致してしまったというのは、その環境への彼らの理解が表面的であったことを逆証しているとも言えるのではないだろうか。

ラッセルが中国生活四ヵ月にして得た生涯最大の病気と闘っているとき、ドーラは母親への手紙(四月十三日付)にこう書いている、

毎分が苦しみと疑惑で過ぎていき、私は殆ど眠りませんでした。(中略) 彼には私の顔だけがはっきりしていて、他の人の顔はぼやけていたり、刺(とげ)だらけのように見えたそうです。(中略) 彼は、どのスプーン一杯にも彼を救おうという私の鉄の意志が溢れているのを感じたので、彼も自分の役を果たしたのだ、と言いました。何物も私たちを挫くことはできないと感ずるのは、本当に素晴らしいことでした。(Dora Russell, Op. cit., pp.316-317)

ここで、中国の冬の大気に襲われて倒れたラッセルを献身的に看護するドーラの姿は、四ヵ月後に横浜駅でラッセルが、身重のドーラをかばって日本人カメラマンの攻勢に反撃した姿の、正確な反転図として、ぴったり重なり合うだろう。ラッセルとドーラの共同の闘いと愛の確認深化を促した重傷肺炎は、まさしく異質な東洋からの圧迫の象徴ともみえてくるのである。

しかしラッセルの意識には、あくまで親しい中国・不快な日本が、ことさら明確に区別されていた。『中国の問題』では、「黄人(Yellow Races)」という枠の中で日中を単一視する傾向を批判、日中文化結合の可能性を強く否定しているし(12)、日本びいきのウェッブ夫妻と掴みあい寸前の言い争いをしたことも伝えられている。(13) こうしたラッセルの、日中への理念化された情緒は、一体何にもとづくものなのだろうか。

大阪毎日新聞副主幹の高石真五郎という人が、ラッセルと大阪で個人に会見をもったときのレポートに、次のような一節がある。

ラ君の正午ホテルに着くと其処に各新聞社の写真班が伏兵のやうに現れたがラ君は「何故私が写真に取られなければならぬのか」といつて却々(なかなか)肯かない、食卓でアレは西(ウェスト)から来た慣習を日本でやりだしたのに過ぎないと私が云つたら、ラ君は笑ひながら「其通りでしやう併し師匠よりは日本の方が余程上手です」といつて居た、(『大阪毎日新聞』大正十年七月十九日朝刊)

ラッセルの勘にさわった悪しき日本は、やはり、西欧文明の落し子だったわけである。とすれば、西欧原理の伝導をもって任じるラッセルが手放しで古き中国を賞賛しえなかった筈なのと同様、この理由から、イギリス人の自意識を離れては、日本を単純に批判することもできなかった筈である。(14)

『中国の問題』の中でラッセルは、中国人の中にイギリス的ユーモアを見出して、「中国人は妥協を愛し輿論に従い争いを発展させない習慣のある点で、英国人を思い出させる」(p.205)と述べているが、こういうところからみても、ラッセルは、中国の中に他ならぬ彼の祖国イギリスの美点と考えていたものを見出したのだろう。-と、これは新島淳良氏の指摘である。(15) ところで右のような新聞記事を自覚的に読んでみたわれわれは、新島氏の論点をもう少しだけ推し進めることができるであろう。即ち、日本国民性としてラッセルが感知した性質、「不作法、残忍、不寛容で、自由な考え方ができない」(16)といった要素は、逆に、悪しきイギリスの性質と彼が思っていたものを表現しているのではないか、ということだ。

ラッセルの日本への感情は、あの横浜で抱いたミューティニイという連想のような(あれは一見卒直な告白のようにみえたのだけれども)、そういう異質な人種への違和感や脅威というよりも、実はむしろ自国文化と同質の、身に親しい覚えのある要素への怒りだったのだろう。

帝国主義から戦争へと、よきイギリスが悪しきイギリスに蔽われつつある事態に怒りを覚えていたラッセルが、よきイギリスヘの愛惜の念を中国への好印象として、怒りの方を日本への悪印象として投影している図がここに浮び上がってくる。祖国では、反戦運動その他のため教職を追われ投獄もされ多くの友人を失いもしたラッセルは、中国・日本という全くの異世界においてこそ、善悪両極に純化された英国の姿を、現実の祖国におけるような深刻な煩いや葛藤なしに触知し、それぞれほめあげ、非難することができたのだろう。

これに関連して、『読売新聞』の中の、明らかな埋め草とみられるごく小さなコラムから次の一節をみておきたい。

日本人は、外人さへ見れば親日化しようと努める。日本をありのままに見せてありのままに評価させようとはしない。(中略) 吾人の要するは薄つぺらな、物欲しさうな親日外人でない、心から底から日本を憎み日本人を憎む外人である。願はくはラツセル氏を親日化する勿れ。それは日本の損失である。尤も御注文にも及ぶまいが。(大正十年七月二十六日二面)

これは当時のアジアから欧米への心理の典型といえようか。先ほど見た魯迅の言葉に相当するものである。(17) ただ日本ではこれが、中国でのように深い一種うめき声として出てくるのではなくて、ちょっとベタ記事などに見え隠れしているにすぎない。が、いずれにせよ、ラッセルが日本を「憎」んだとしても、それは彼が日本を「ありのままに」見たからとは必ずしも言えないわけである。ラッセルの眼差は、あくまでよきイギリスと悪しきイギリスの像へと注がれていたように思われるのだ。「極東にいるイギリス人で日本人の方が中国人よりも好きだという人にはまずお目にかかったことがない。」-『中国の問題』の中のこういった文章(p.199)も、おそらくは事実を平叙してもいるにせよ、それ以上に、英国国民性への説得文の色彩が強かろう。第1節にわれわれは、大正日本はラッセルを刺激剤として自己のアイデンティティを探っていたのみだと述べておいたが、それと同じことをラッセルは、極東を反射鏡として無意識に行なっていたわけである。これは、当時のコスモポリタニズムの限界を表わしているだろうとともに、まさしく西洋原理の進歩史観が転換を迫られはじめたあの危機の時代において、東西文化の出会いが示しうる本質的必然的な様相に他ならなかったと言えるのかもしれない。(18)

結語

そもそも第一次大戦は、世界の危機ではなく、端的にヨーロッパの危機であったと言えるであろうが、大戦中ラッセルは、米大統領ウィルソンに公開書簡を送って調停を求め、その中で、世界は保有する財産の大部分をヨーロッパに負っている。そんなヨーロッパの自滅を許してはならないと訴えている。(19) これを、一九六〇年代の反核運動家ラッセル、即ちつねに「人類」という単一の有機体に呼びかけたラッセルと対比させるならば、帝国主義時代から核時代への推移が明確に表われていて劇的である。あるいはわれわれの視点でいえぱ、大正日本で終始刑事に尾行されカメラマンには打ってかかったあの壮年ラッセルと、ヒロシマデー抗議集会の先頭から日本に向けて連帯的メッセージを送りつづけた老聖人ラッセルとを比較することによって-四十年を隔てた二つのラッセルブームのその心情的深浅の差異をみることによって-、広島長崎をはさんだ二つの日本の相違、そして二人のラッセルの相違を印象的に浮び上らせることができるわけであるが、(20)これは本論文の範囲外としなければならない。まずは以上、二〇年代のラッセル対中国、ラ対日本という二つの状況を簡単に比較することにより、戦間期東西文化接触の明瞭なる一側面を切り出してみた一方で、今世紀を知情意の全方面類(たぐい)稀に烈しく活動した巨人の、一種文芸的な人生を鑑賞する端緒ともなりえたとすれば、その意味で本稿は、確かに比較文学の試論であったのである。(了)

注

(1)「日本に行ったら誰か会いたい人はないかと私が尋ねると、〔ラッセル〕教授は即座に格別そんな人は居ないとあっさりとした返事だった。」横関愛造(元『改造』編集長)のこのような回顧からしても(『日本バートランド・ラッセル協会会報第2号、昭和40、七頁)、当時のラッセルの関心の中で日本が些かも重要な国であったとは思えない。

(2)西田幾多郎「学者としてのラッスル」 土田杏村「ラッセル氏と露国及日本を語る」 桑木或雄「文明は寧ろ一様性」 北沢新次郎「ラッセル及其一行」 大杉栄「苦笑のラッセル」 桑木厳翼「鋭角的人物」

(3)この死亡報道の彼にとっての他の側面、例えば「楽しき」側面は、Russell, Autobiography, v.2, G. Allen & Unwin, 1968, p.132 などを参照。

(4)大阪毎日新聞七月十八日朝刊七面に、「ラ氏の筆跡」(実際はドーラ・ブラックの筆)としてこの紙片の写真が掲げられている。

(5)Russell, Op. cit., p.133.

(6)新島淳良「バートランド・ラッセルと中国」(ラッセル『中国の問題』牧野力訳、理想社、昭和45、所収)が情報源として入手しやすく、かつそこではきわめてすぐれた解説と解釈が加えられている。

(7)注(2)の桑木彧雄の文、九十六頁。

(8)Allan Wood, B. Russell, the Passionate Sceptic, G. Allen & Unwin, 1957, p.144.

(9)Ibid., p.136

(10)Katharine Tait, My Father Bertrand Russell, Harcourt Brace Jovanovich, 1975, p.6.

(11)Russell, Op. cit., p.26.

(12)The Problem of China, G. Allenn & Unwin, 1922, p.117 および第七章全般。

(13)Alan Wood, Op. cit., p.144 その他。

(14)むろん、ラッセルが当時一貫して中国を持ち上げ日本をけなしていたという印象が与えられてはならない。『中国の問題』の中には中国人の欠点として例えば「臆病」や「食欲」が挙げられている(第12章)し、一方日本人の「美的感覚」が高く評価され(第10章)、ワシントン会議をはじめとする日米の衝突については「黄色人種も白色人種と平等であることを立証しようと」しているがゆえに「正義と人道は日本人の側にある。」(p.173)と述べられてもいる。が、こうした部分的な評価を保ちながら、全体として中国絶賛、日本論難の色調の動かしがたいことは明らかである。

(15)注(6)の論文、三三九頁。

(16)The Problem of China, p.170.

(17)これはおそらく、「遅れた」意識をもつ地域から「進んだ」文化圏への感情の普遍的なパターンを表わしている。最近の例では、シドニー・ポラック監督の映画『愛と哀しみの果て(Out of Africa)』(1985)に対しアフリカ側からクレームがついた由が新聞や雑誌に報道された。それがどのレベル(政府、大使館、民間……)から発せられたものか筆者は詳かにしないが、この映画はアフリカにおける白人男女の変愛をテーマとしたもので、舞台としてのアフリカが美しくナイーブに描かれているのに対し、現実のアフリカはあのようなものではない、との抗議であったようである。因みに、ラッセル-ドーラの場合と同じく、この映画の時代設定は第一次大戦直後である。

(18)ラッセルから東洋への意識を、中国の場合に絞ってここで整理しておきたい。彼が中国を熱愛称揚したのは、

一、弱者に対してはヒューマニスティックな伝導精神が自然に発露しえたということ、

二、帝国主義の犠牲者と一体化することでとくに祖国英国の帝国主義政策を間接的に批判することができたということ、

三、かつてのよき英国の姿を投影したということ、

などの諸側面が絡み合ったものであろう。日本への意識もメカニズムは同様に解釈できる。

(19)Russell, Autobiography, v.2, pp.30-31 に書簡の全文所収

(20)ラッセルの日本への心情の大きな転換は、厳密にはビキニ水爆実験(第五福竜丸事件)を境にしてであると筆者は考えている。(この年一九五四年をはさんで彼の国際政治的立場は大きく変わっている。)日本に関わる細かいが印象的な事実を一つ挙げると、ラッセルの New Hopes for a Changing World, 1951 の邦訳出版(『原子時代に住みて』赤井米吉訳、理想社、1953)のときには「この書の序文に「日本の読者への手紙」をもらいたいとたのんでみたが…今のところ書くことに気がすすまぬ」という返事であつた。」(訳者序)というふうだったのが、Has Man a Future? 1961,の邦訳書(『人類に未来はあるか』日高一輝訳、理想社、1962)には「広島と長崎の市民を大量虐殺したことは無法きわまる罪悪行為であった。」と始まる熱烈な序文を寄せてきている。

(20)ラッセルの日本への心情の大きな転換は、厳密にはビキニ水爆実験(第五福竜丸事件)を境にしてであると筆者は考えている。(この年一九五四年をはさんで彼の国際政治的立場は大きく変わっている。)日本に関わる細かいが印象的な事実を一つ挙げると、ラッセルの New Hopes for a Changing World, 1951 の邦訳出版(『原子時代に住みて』赤井米吉訳、理想社、1953)のときには「この書の序文に「日本の読者への手紙」をもらいたいとたのんでみたが…今のところ書くことに気がすすまぬ」という返事であつた。」(訳者序)というふうだったのが、Has Man a Future? 1961,の邦訳書(『人類に未来はあるか』日高一輝訳、理想社、1962)には「広島と長崎の市民を大量虐殺したことは無法きわまる罪悪行為であった。」と始まる熱烈な序文を寄せてきている。

(付記)

本稿は、昭和61年6月22日、比較文学会第48回全国大会で口頭発表された原稿を補訂したもので、昭和59年度修士論文『哲学者の機知と怒り一人間バートランド・ラッセルと世界-』全十章のうちの第一、二章を約三分の一に要約したものにあたる。