市井三郎,中村秀吉「『世界の大思想v.26:ラッセル』への解説」

* 出典:『世界の大思想v.26:ラッセル』(河出書房新社,1966年)pp.380-408.* 河出書房新社版・世界の大思想v.26として出版されたものの「奥付」には、初版が出された「1966年」が出版年として書かれておらず、1969年あるいは1970年があたかも初版であるかのように書いてあるものがある。また、世界の大思想v.37として出版されたものの「奥付」は、出版年が1974年となっている。内容はいずれも1966年に出版されたものと同一(ただし誤植の訂正はされているかもしれない。)であり、不正確かつ人を迷わせる、出版人の良心に欠けた態度である。

バートランド・ラッセル(Bertrand Arthur William Russell, 1872- (1970))は純然たるイギリス貴族の出身である。彼の代になって彼自身が「平民」の女性と結婚するまで、その家系に平民との血縁関係がぜんぜんない。優れたラッセル評伝を書いたアラン・ウッド(Alan Wood, 1915-1958)が、「世襲貴族制を弁護しようとする者にとっては、およそ考えられるかぎりもっとも雄弁な証拠を提供したといえよう」(A.ウッド著,碧海純一訳『バートランド・ラッセル-情熱の懐疑家』p.13)と冗談をいっているほど、ラッセル家はイギリス貴族史に一つの典型的な軌跡を描いている。

|

| |

|

アマゾンで購入 |

彼の祖父ジョーン・ラッセル卿、そして父アンバリー子爵(Viscount Amberley:イギリスの貴族はそれぞれの領地名に爵位をつけて呼ぶたてまえで、ラッセル家に属しながら、したがって祖先にはベッドフォード公爵とかベッドフォード伯爵といった称号をもつものも多くいた)もその家門の伝統をついでいた。四歳に達するまでに両親を失い、祖父母の下で育った現在のB.ラッセルは、まず祖父母から、そして二十歳を過ぎてのちに父(の遺稿)から、その伝統を受肉する。いや、彼自身が述懐しているとおり、二十一歳で亡き父母の思想と生涯を詳しく知るにいたったとき、すでに彼自身がいかに父と同じコースを歩んでいるかを、痛感したほどだった。祖父母や父母はどういう人々だったのだろうか。

祖父ジョーン・ラッセルは,一八四六年から六年間,イギリス首相をつとめた人物で、宰相となる以前、有名な一八三二年の選挙法改正(The Reform Bill)にあたって、ホイッグ党内で指導的役割を果たしていた。ちなみに,日本の明治維新とも関係の深い人物であり、一八六五年(慶応元年)にイギリスの対日政策を西南雄藩の意図にそった方向へ転換させるため、ロンドンで交渉しつつあった薩摩の寺島宗則に対して、好意的な反応を示したのがこのジョーン・ラッセル(時の外相)だった。同年末、彼がふたたび首相の地位についたのち、翌一八六六年に在日英国公使パークスに宛て、この「革命勢力」たる薩藩(その三年前には、薩英戦争まであったことに注意)を支持させる指令が出されるにいたった。前首相のパーマーストンの下では、その動きは抑えられていたのである。この祖父ラッセルの夫人(祖母)はより急進的な人であった。アイルランドの自治を支持し、イギリスの帝国主義戦争に反対し、「七十歳で一元論者に改宗」したりしたこの祖母が、B.ラッセルに与えた深い影響のことは、またあとでふれることにしよう。

このようにして現在(松下注:1966年)のB.ラッセルは、幼少時に六歳以上年上の兄フランクとともに、祖父母の家へ引きとられ、一八八九年、大学入学準備のために「速成塾(クラマー)」に入るまで(つまり十七歳になるころまで)、その家で家庭教師による教育を受けて育つのである(ただし父の遺言は守られなかった/←松下注:二人の息子の後見人に二人の無神論者をつけること)。祖父のラッセル伯爵は、彼を引きとってから二年後に他界し、B.ラッセルは主として祖母レイディ・ラッセルと同居していた奇人の叔父ロロ(Rollo)の感化を受けて成長する。この叔父は、B.ラッセルに科学に対する興味をはじめて注入した人らしいのだが、バートランドの性格形成に決定的な刻印をきざんだのは、何といってもこの祖母である。幼いころから彼にラッセル家の伝統を話してきかせ、ときとして権力者への反抗も正しいこと、それがラッセル家の責務でもあること、などをたたきこんだ。

祖父の残した大きい書庫(注:「書庫」は library 「蔵書」の誤訳か?)から、歴史、文学、哲学などの書物をむさぼるように読んだそうだが、最大の興味を感じたのは数学だった。内向的で孤独で、清教徒的な罪の意識にさいなまれた思春期の彼を、自殺から救ったものは数学をもっと知りたいという願望だったという。社会・哲学思想においては、ジョン・スチュアート・ミルの諸著作にもっとも魅力を感じるのだった。ミルが亡父の親友であったことは、あとで知ったにすぎない。それまで彼は、神の存在を「第一原因」として論証する、という立場を受けいれていたが、ミルを読むようになってのち、神への信仰を全面的に放棄するにいたる。しかし,ミル流の徹底した経験主義のうち、数学的命題もやはり経験からの一般化だ、という部分にだけは少年期のラッセルは疑いをいだき、この疑問のあくなき追求が、後年の思想家ラッセルの最初の仕事につながってゆく。

いま一つ興味あることは、ドイツ語、フラン語、イタリア語を自曲に使えた祖母レイディ・ラッセルは、バートランドの家庭教師にドイツやスイスの婦人を選んでいた(当時のイギリス自由主義者のあいだでは、ナポレオン一族の独裁政治に毒されたフランスよりも、ドイツの方が評判がよかったという事情もある)。したがって,B.ラッセルは、他の上流階層の子供がパブリック・スクールでラテン語・ギリシャ語の古典偏重教育を受けているあいだに、独・仏・伊の諸国語に熟達し、前記のロロ叔父さんと科学上の諸問題を討論していたのである。このことが、思想家ラッセルにとって非常に有利であったことは、彼をよく知る人々がひとしく認めるところである。だから当時のケンブリッジ大学へ奨学金つきで入るためには、速成でギリシャ・ラテン語の知識を向上させる必要が生じた。いわば仕官学校の予備校的存在たる「速成熟(クラマー)」ヘ一八ケ月入塾したのは、その理由からだった。一八九〇年十月、彼は十八歳でケンブリッジのトリニティ・コレッジ(F.ベイコンやニュートンの学んだところ)へ、首尾よく奨学金つきの好成績で入学した。

(その2)

したがってここでは、ケンブリッジ大学入学以降の彼の生涯を、その著作活動やよりひろい社会実践と関連させて、略伝風に述べてゆき、残る紙数で彼の思想を、(1)社会思想、(2)認識論などの理論哲学、(3)論理思想(この項だけは中村秀吉による)、という三つの観点から論評することにしたい。

寄宿(制)大学であるケンブリッジでは、授業そのものよりも、年上、年下の友人たちとの活発な知的討論が、彼に「無限の喜びに満ちた新しい世界」を開いてくれた。土曜日の夜、各人の部屋で徹夜で討論(ひろいテーマについて)しつづげる「使徒会(ジ・アポスルズ)」がそれだった。そこでめぐりあい、のち長く交友関係をつづけた人々には、十一歳年長の数学講師ホワイトヘッド、六歳年上のへーゲル主義者マクタガート、二歳年下の G.E.ムーア、その他 J.M.ケインズ、トレヴェリアンの三兄弟(のちに政治家となったチャールズ、詩人ロバート、歴史家ジョージ)、リトン・ストレイチー、ロウズ・ディキンスンなど後年著名となった人々がいた。古典学を専攻しようとしていたムーアを、哲学者たる方向へ転換させたのは、ラッセルだったという。

だがラッセル自身は、最初の三年間、数学を主として勉強した。しかし第三学年の終りに受けた試験では、数学優等(ラングラー)第七席で抜群とはいえなかった。彼の関心が数理哲学上の根本的な難問にあったためで、単に試験のために問題を解くことに、興味が向かなかったからである。だから最終学年では、哲学の勉強を主とするようになる。ところが前記マクタガートの影響から、イギリス経験論をすててすっかりへーゲル主義者になってしまった。つまり数学基礎論の分野で彼が最初に書いた論文、いいかえれば特待研究生(フェロー)の資格をとるための大学学位論文たる「幾何学の基礎」は、へーゲル主義的立場で書かれたのである。このような立場を批判して、ふたたび数年後にはイギリス経験論にもどるのだが、数学基礎論における論理主義-つまり数学は本質的には論理学の一部門であると考える立場-を打ち立てた不朽の名著『プリンキピア・マテマティカ」の執筆が、ホワイトヘッドとの協力の下に始められるのは、いま少しあとの一九〇二年からである。

それから彼には、どこからも雇用されない自由な著述家としての長い経歴が始まる。一九一〇年から六年間だけ、例外的に母校ケンブリッジ大学の論理学および数理哲学の講師となっているが、その期間にピリオッドが打たれたのも、第一次大戦中の彼の反戦活動が、同僚たちの手ひどい反感を買い、迫放されてしまったからである。とにかく結婚の翌年、新妻とともに二度ドイツを訪れ、マルクス主義政党として急速にのびつつあった社会民主党の研究をしている。イギリスでも独立労働党やフェビアン協会が社会主義運動を展開していた時代であり、ラッセルの関心は数理哲学に向けられると同時に、そのような経済・政治問題にも向けられていたのである。『資本論』三巻を全部読んだばかりではなく、ドイツ社民党が主催する労働組合の集会などにもしばしば出席したという。その結果、彼の最初の著書として、一八九六年に『ドイツ社会民主主義論』(German Social Democracy)が公刊された。

彼は母国の自由党支持者であったが、「生来の急進癖と反逆者と見ればすぐ同士意識をもやす傾向とから・・・社会主義者たちの抗議に共鳴した。」(ウッド前掲書)のである。 しかしマルクス社会主義が宗教的情熱と戦闘力をもった団結をつくり出す一方、無批判な教条主義にもおちいっていることを指摘し、真に民主的な寛容と、教条主義による力の獲得との相剋問題を提起している。ちなみにウェブ夫妻の影響でフェビアン協会に加入してもいたが、ラッセルがのち一九〇七年に国会選挙に立候補したときは、自由党の支持で立ったのである(形式的には「婦人参政権団体全国連合」の候補者だった)。ついでながら、一九二二年と二三年にも立候補しているが、そのときは労働党候補として立っている。もちろん両方とも落選したことは、彼にとって幸運だったろう。その父と同じく、政治家として成功するにはあまりに独立的な(自立的な)思想家だったからである。

拒否・否定の確信には到達しても、それでは数学の本質は何か、ということを積極的に提案するには、なお創造力の苦闘が必要だった。一九〇〇年の夏、パリの国際哲学会議に出席して、イタリアの論理学者ペアーノに会ったことは、ラッセルにとって非常な刺激となった。十九世紀の後半、少数の人々が断片的につくりつつあった記号論理学が、算術の文法として使えるという着想を得たのである。数学はその本質を論理学と同じうするという考え方、そして数学的真理は経験からの一般化ではなくて、人間の論理的構築物であるという考え方で、彼はその年の末、一気に『数学の諸原理』(The Principles of Mathematics)という原稿を書きあげた。翌一九〇一年にドイツのフレーゲの著書に接し、学界にかえりみられないこの哲学者が、十数年早く自分と同様の見解に達していたことを知った。前記の原稿はかなり加筆されることとなり、一九〇三年に公刊されるにいたる。

(その3)

この間ラッセルは、よりひろい思想家としても思索を止めてはいない。重要な一つの転機は、一九〇一年の「回心」にある。その直前まで、彼は帝国主義者のようにボーア戦争を支持していた。しかしその年のはじめ彼は

「宗教的な人々が'回心'と呼ぶものに似た体験をした。……わずか数分の間に、私はボーア戦争についての考えを変えてしまった。……たいていの人間の生活をとりまいている孤独をこつ然としかも身近に感得し、この悲劇的な孤立を少しでも和らげる方途を何とかして見出したい、という情熱を感じた」(ラッセル著・中村秀吉訳『自伝的回想』p.39)のである。それは、科学的な宇宙観と素朴な惻隠の情との奇妙な結合だった。この広大な宇宙の'ちり'のような一かけらにすぎない地球上に、無意味にも住みつく'わい小な'人間の一人一人が、何という宇宙的孤独にとりかこまれていることか、人間同胞はまさにその孤独を共通の紐帯にして、連体的ないたわり(愛)をもちあうべきではないか、という覚醒だった。

「それからというもの、ドイツの社会主義についての青年時代の諸講演〔前記の『ドイツ社会民主主義論』を指す〕に見られたあの超然としたものの見方は、彼の政治に対する態度からはすっかり消え去ってしまった」(A.ウッド著『バートランド・ラッセル-情熱の懐疑家』)

反戦運動に没入する前の数年は、前述のように母校トリニティ・コレッジの講師(一九一〇年より)として静かな学究生活が送られている。親友ムーアも一年おくれて母校の講師となり、まもなく運命的な出会いであるヴィトゲンシュタインが、ラッセルの学生となるべくケンブリッジヘやってくる。ヴィトゲンシュタインはラッセルより十七歳年少のオーストリア生まれのユダヤ人であり、航空工学の勉強にイギリスヘ留学していた男である。マンチェスター大学で推進機の研究をして数学を使っているうちに、数学基礎論の方へ関心が移ってしまい、ラッセルに指導を受けにきたのだが、はからずもこの二人が、相互影響を与えあいながら、以後数十年のあいだに欧米哲学界を一変させる先駆者となる。ムーアもイギリスに関するかぎり同様の先駆者てあるが、記号論理的分析とは無縁なムーアの影響は、やはり二次的といわざるをえない。

二人の影響のことはあとで論じるが、ひとこといえば経験主義的立場に、新しい記号論理学による分析を加え、哲学をできるかぎり科学的な客観性のある学問にしよう、という動きをこの二人がやり出したのである。それは一九一四年に公刊されたラッセルの二つの著書、『外界の認識』(Our Knowledge of the External World)および『哲学における科学的方法』(Scientific Method in Philosophy:この本は小冊子であり、前記の『神秘主義と論理』中に再録され、またフランス語に訳されたりした。前著はドイツ語訳が出ている。)に顕著であり、ヴィトゲンシュタインの方は、一九二二年に英独両国語対訳で公刊された『論理・哲学論稿』(Tractatus Logico-philosophicus. ラッセルが序論を書いている)が、その影響の源泉となった。ヴィトゲンシュタインは第一次大戦が始まる直前に帰国して、母国のドイツ・オーストリア軍に投じ、師のラッセルがイギリスで反戦運動に身をていしているとき、前線の塹壕の中を転々としながらその『論理・哲学論稿』を書きあげたのである。思想史をいろどる一つのドラマ的エピソードといえるだろう。

さてラッセルの反戦運動とその思想にふれねばならない。一九一四年八月、大戦が始まって彼はひどい衝撃を受けた。前月に彼は、ケンブリッジ大学の多数の同僚から署名を集め、戦争が起こっても英国は中立を守るべし、という声明文を「マンチェスター・ガーディアン」紙に公表していた。ところがその声明文に署名したほとんどすべての人々が、宜戦布告の日に変心して熱狂する愛国者と化す始末だった。またそれ以後の数日間、「一般の男女が戦争の見通しに歓喜したのがわかってすっかり驚いてしまった。たいていの平和主義者のいう、戦争は専制的で権謀術数にたけた政府によって、いやがる人民に強いられたものだ、ということを'あさはかにも'信じていた。」(『自伝的回想』)という。そして

「私が宗教的だったら神の声と呼んだであろうような何物かが、私に〔その戦争への〕反対を押し通すことを強いた。」のである。

クェイカー教徒をはじめ、いろんな平和主義者と協力して(その中には、反戦という主張でイギリス労働党から孤立した同党指導者のケア・ハーディーもいた。)、「徴兵反対同盟」(NCF)の委員もつとめ、反戦の文書や演説活動に全力をあげて打ちこむにいたった。また一方、おびただしい人々を深部から愛国熱につき動かすような、衝動というものの政治的重要性に覚醒したラッセルは、平和で創造的な社会を再建するための思索に耽った。一九一五年に一連の講演として起草されたその原稿は、翌一六年に『社会改造の諸原理』(Principles of Social Reconstruction)として出版された。

当然ながら、彼は手強い抵抗に出会うこととなる。演説中に、釘をいっぱい打った板をふりかざす暴漢(それが女性であったりした)に襲われたり、一六年六月にはロンドン法廷で「軍律を危うくする」かどで百ポンドの罰金に処せられたり、同年七月には、すでにふれたようにケンブリッジ大学から追放の憂き目にあってしまう。知識人のあいだにも、「愛国熱」はすさまじかったのである。さらに一九一八年一月、NCFの小冊子として書いた文書が、政府とアメリカ軍隊を侮辱するものとして起訴され、同年五月、禁固六ヵ月を宣告されてブリクストン監獄に投ぜらにるにいたる。

その獄中でも彼の知性は活動を止めなかった。一般知識人向きの『数理哲学入門』(Introduction to Mathematical Philosophy)を書き上げ、(出版は翌年)、さらに『精神の分析』(『心の分析』)について草稿をものするのだった。だがこの当時も、彼には茶目気が横溢していたという話は面白い。彼が入った独房はふつうのものより大きく、一週二シリング六ペンスの室料を払う規定になっていたが、典獄のところに出かけたラッセルは、「室料を滞納したらどうなりますか、追い立てをくらうのですか。」と真顔できいたという。

九月に出獄後、'まなし'(注:間無し)に第一次大戦は終った。

そのころ、彼は相続した遺産を使い果たしていた。若干の友人が彼の生活や研究のために私的な基金を集めてくれたが、著述で生計を立てる見透しで'まなし'にそれを断わっている。また一九一九年末には、母校ケンブリッジ大学から復帰の招きが寄せられたが、一時は受諾していながら、これも'まなし'に断わっている。中国の北京大学から、一年間講義してほしいという依頼を受けたこともそれに関係しているが、要するに彼は、常勤の大学教授というような地位よりは、はるかに自由で自主的な活動を選んだのである。そのことは、一九二〇年代と三〇年代における彼の生き方に、明瞭にあらわれてゆく。まず手初めに、一九二〇年五月、イギリス労働党代表団に加わって、革命直後のソヴェートを一カ月訪問した。そのルポルタージュである『ボルシェヴィズムの実践と理論』(The Practice and Theory of Bolshevism)の刊行で、彼はふたたび友人たちから孤立するのである。

ラッセル自身はこう回想している。

「第一次大戦の終結は私の孤立の終りではなく、反対に、私がロシアの新しい革命政府を賞賛できなかったことによる、いっそう徹底した孤立への序曲だった。・・・。西欧における左翼の見解が、ロシアの共産主義者は天国を創り出してはいないことに少しずつ気づくようになるまで、私は政治的孤立の中にとどまった。・・・。一生を通じて私は、熱狂する群集の間に体験される、人間の大集団との一体感を感じとることを熱望した。自分を次々に、自由主義者、社会主義者、平和主義者であるなどと想像してみたが、深い意味ではけっしてそのいずれでもなかった。いつも懐疑的な知性が、一番だまってほしいときに私の耳に疑いをささやき、他人の安易な熱狂から私を切り離し、荒涼たる孤独の中へ運びこんだ。」(『自伝的回想』)。一九二〇年から翌年にかけ、北京大学の招きによって中国に滞在したことのルポルタージュは、『中国の問題』(The Problem of China)と題して刊行されたが、この著述にも

「前衛知識人の多くは、中国の伝統文化に価値をみとめようとするラッセルの傾向を、'つむじまがり'だと考えて激昂した」という(A.ウッド『評伝』)。中国人たちは、ラッセルの来訪によって、イギリス帝国主義をあえて批判するイギリス貴族の声をはじめて聞いたのであり、孫文はラッセルこそ、今までに中国を理解した唯一のイギリス人だといった話が伝わっている。

右に引用したラッセルの「荒涼たる孤独」は、一九四〇年ころまでつづいた。しかし第二次世界大戦が起こって以来、「その孤独感は大はばに減った。なぜならその後の十五年間は、貴重な事柄についてたいていの同胞と概して意見が一致した」(『自伝的回想』)という時期がつづく。だが一九五四年以来、核兵器の廃棄をめぐってラッセルは、またもや烈しく社会通念と対立するにいたる。以上、三つの時期について、さらに素描をつづけることにしよう。

一九二二年ころから四〇年にいたる「孤独」の時期は、宗教、教育、性道徳(結婚を含む)などに関する当時の社会通念との闘いによって、第一に特徴づけることができる。これはただ単に思想・著作活動にあらわれた特徴ではなく、彼自身みずからの思想を実践したことによって、より深い「孤独」に追いこまれる結果となる。とまれこの方面での著作活動は、『教育論-ことに幼児期の』(On Education, espacially in early childhood, 1926)、『なぜわたしはキリスト教徒でないか』(Why I am not a Christian, 1927)、『結婚と道徳』(Marriage and Morals, 1929)、『宗教は文明に有益な貢献をしたか』(Has Religion Made Useful Contribution to Civilization? 1930)、『教育と社会秩序』(Education and the Social Order, 1932)、『宗教と科学』(Religion and Science, 1935)などを産んでいる。

またこの時期は、そのような社会的闘いにもかかわらず、哲学者ラッセルの学問的探究が、認識論(この側面を彼は「理論哲学」あるいは「抽象哲学」と呼ぶ)と社会哲学の両面で深められた時期でもあった。前者に属するものでは、『精神の分析』(The Analysis of Mind, 1921)、『論理的原子論』(Logical Atomism, 1924)、『物質の分析』(The Analysis of Matter, 1927)、『決定論と物理学』(Determinism and Physics, 1936)、『意味と真理の探求』(An Inquiry into Meaning and Truth, 1940)などが刊行され、後者に属するものでは、『(一八一四年から一九一四年にいたる)自由と組繊』(Freedom and Organization, 1814-1914, 1934)、『権力-新しい社会分析』(Power: a new social analysis, 1938)が上梓されている。

ところが一般の無理解から、札つきの問題児ばかりが送られてくることになり、彼らは学校を荒らしまわった。放火までおこなわれる始末で、経営上の赤字は年々山のようにるい積し、ラッセルは金をかせぐために速記者を雇って原稿を書きまくらねばならなかった。そのうえ、一九三五年には、夫人(ドラ)から離婚訴訟が起こされたのである。自由恋愛に近い「異端」説を実践もしていた彼は(夫人自身もそうだったが)、「背徳漢」として因習的ジャーナリズムの好餌となった。形骸化したキリスト教倫理や性道徳に対する彼の果敢な攻撃が、その事件と結びつけて歪曲され、そのころ社会通念や旧慣行にいどむ彼の闘いは、もっとも激しい反撃にあっていた。その反撃は海をこえたところにもひろがったのである。

つまり一九三八年、新しく結婚したパトリシア夫人や子供らとともに渡米したラッセルが、彼を招いたシカゴ大学やカリフォルニア大学での講義を終えかけ、一九四〇年の初め、つづけてニューヨーク市立大学が彼を訪問教授に任命したとき、教会筋から猛烈な妨害運動が起こったのだ。「宗教と道徳に反対する宣伝家としてひろく知られ、とくに姦通を弁護する人物」だというのだった。ニューヨーク最高裁判所にまでもちこまれた排斥運動は、カトリック系の判事が任命とり消しを判決したことで凱歌をあげた。『ニューヨーク・タイムズ』紙をはじめ、ジャーナリズムはここでも彼を槍玉にあげたのである。

このようにして、「重要な問題で、たいていの人と概して意見が一致した」めずらしい時期が始まる。大戦末期(一九四四年)に家族とともに故国イギリスヘ帰ったラッセルは、戦争直後に労働党が政権をにぎったことを心から歓迎した。そしてその労働党政府がラッセルに、ベルリンをはじめ海外各地での講演を依頼してきたのを、すべて快諾するのだった。そのことには、スターリニズムに対する冷徹な洞察が強い動機の一つとなっていた。一九三六年の前記の著書で、すでにポーランドをぎせいにした独ソ協定の可能性を予言したラッセルなのである。その彼が、一九五四年まで、西側の圧倒的武力優位を支持し、力による強制をさえあえてして、ソ連に世界政府樹立の方向を受諾させるべきだ、と説いたことには知的一貫性があった。この時期でも、アメリカの中国政策やマッカーシイズムに対しては、ラッセルは歯に衣着せず弾劾の声を放ったからである。左翼の友人たちが誤解したように、「反共ヒステリーの世論に媚びるための変節」でなかったことは、はっきりしているのだ。

しかしこの時期のラッセルが、以上のような態度をとったことが、一九五〇年に国内的にはイギリス文化勲章(ともいうべき勲功章 Order of Merit)、国際的にはノーベル文学賞、という二つの栄誉に輝いたことと政治的関係があっただろう。それは否定し難いとしても、事実、この期間におけるラッセルの著作活動は、やはり第一級だったといわざるをえない。珠玉のような歴史論『歴史を読むことと理解すること』(How to Read and Understanding History, 1943)や大著『西洋哲学史』(A History of Western Philosophy, 1945)をはじめ、『人間の知識--その範囲と限界』(Human Knowledge: ist scope and limits, 1948)、『科学の社会への影響』(The Impact of Science on Society, 1951 & 1952)、『倫理と政治における人間社会』(Human Society in Ethics and Politics, 1954)などの思想的業績に加えて、この時期に初めて、政治的な風刺小説集を二冊刊行している(年表参照)。

七十八歳でノーベル賞を受け、「往年の反逆児ついに大御所となる」と評されれば、まずそれで人の生涯はめでたし、めでたしで終るのが定石だろう。しかしラッセルの真骨頂は、「大御所」となってのち、齢九十に近づいてまたもや反逆街道をひた走るところにある、と考えざるをえない。一九五四年に、彼にその転機を与えたものは、ビキニ環礁で実験に成功した超水爆(未熟な段階の湿式水爆は、エニウェトク環礁でその二年前に実験されていた)のもつ意味にあった。ジャーナリスティックな表現を使えぼ、スターリンの「ソ連に征服されるよりは原爆戦争の方がましだ」という境地から、原水爆による「絶滅戦争よりは一時的にソ連に征服されることをもあえて甘受する。」という核武装廃棄の主張に飛躍したのである。

「他人指向型」の群衆が増大する大衆社会の時代に、「群衆に従いて悪をなすなかれ」という少年期の精神をそのままに生きつづけるラッセルには、ある意味で「逝ける時代 の最後の生き残り」という彼自身の自己戯評が当っているのかも知れない。

(その5)

以上で彼の生涯と思想とを素描してきたが、最後に(1)社会思想、(2)理論哲学、(3)論理思想とにわけて、ラッセルの思想を集約的に論評しておきたい。

(1)社会思想

この分野におけるラッセルの根本思想は、理論哲学におけるそれとは違って、一九一四年以降ほとんど変ることがなかった。そのころに、すでに述べた彼の宗教的ともいえる「回心」と、禁欲主義の否定とが珍らしく融合し、定着するのである。根本思想とわたしがいうのは、人間個人ならびに社会の営みについて、何が良く何が悪いかという根本的な価値判断のことである。その価値判断を千変万化する諸条件の下で適用した場合に、具体的に出てくる結論については、かなりのふれがあった。それはしかし、環境条件の変化(あるいはそう彼が信じるもの)によるのであって、彼の根本思想の変化なのではない。

ではその根本思想とは何であろうか。いくつかの側面から、彼自身の言葉によってそれを浮きあがらせてみよう。

ここでいわれている「神」が、どのような特定宗教の神でもなく、スピノーザのいった「永遠の相下における神への知的な愛」に意味されているようなものであることに注意する必要がある。また彼はいう。

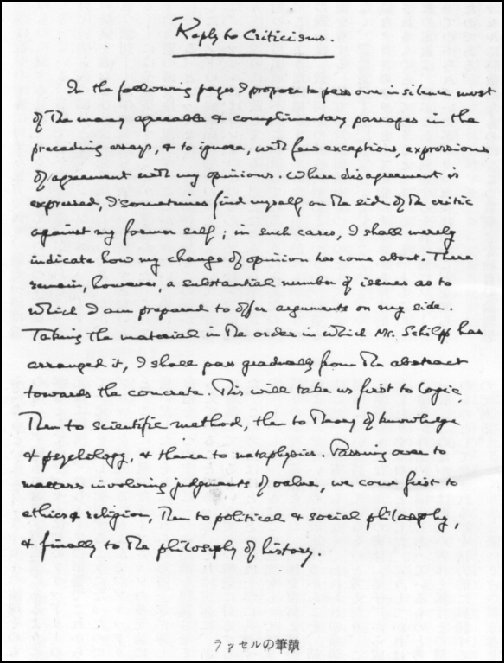

「たとえどのような欲望であれ、誰の欲望であろうと、わたしは欲望の満足それ自体を良きものと考える。しかしさまざまな欲望は、時には両立しうるが両立しえない場合もある。もしAとBとが互いに結婚したいと欲すれば、両者ともに満足させることが可能である。だがもしおのおのが、自分は殺されずに相手を殺そうと欲すれば、少なくとも、一人は失望しなければならなくなる。したがって結婚は殺人より良きものであり、愛は憎悪より良きものである。」(一九四四年、シルプ編「B.ラッセルの哲学」中の「批判への答え Reply to Criticisms(右画像参照)」)。

「正しい欲望とは、できるだけ多くの他の欲望と両立しうる欲望のことである。」(一九五四年、『倫理と政治における人間社会』)

「さまざまな人々における創造衝動は、本質的に〔相互に〕調和的である。・・・。紛争を介在させてくるのは所有衝動である。・・・。最良の生活とは、創造衝動が最大の役割を演じ、所有衝動が最少の役割しか演じない生活であり、最良の制度とは、可能なかぎり最大の創造性を産み出し、自己保存と両立しうる最低限の所有性しか産まない制度のことである」(一九一六年、『社会改造の諸原理』)。

「生命力を助長するためには、単なる生命以外の何物かに価値をおくことが必要である。生命にのみ専念する生活は動物的であり、・・・もし生活が十分に人間的となるためには、ある意味で人間的生命の外側にあると思われる目的、つまり非個人的で人類を超えた、神あるいは真理、美、といったなんらかの目的に奉仕しなければならない。」(同書)。

「究極価値は〔社会とか国家といった〕全体ではなくて、個人の中に求められねばならない。良き社会は、それを構成する各個人が良く生きるための手段であり、それ自体において独自の価値をもつものではない。」(一九四九年、『権威と個人』〕ラッセルの反戦思想は、以上のような基本的価値を、戦争というものがふつうもっとも極端にふみにじることへの反対だった。しかし戦争よりもよりひどい悪に対しては、それと闘う戦争は例外的に支持した(第二次大戦におけるように)のであり、超水爆(ママ)の出現以降は、その武器による戦争以上にひどい悪はありえないと判断したが故に、すでに述べた態度変化を示すにいたったのだ。宗教、教育、性問題、経済、政治、等々に関する思想においても、基本的な考え方は同じである。そのことは、本巻に収められた『社会改造の諸原理』に、もっともよくあらわれているといえよう。

(2)理論哲学

以上に述べた価値判断そのものではなくて、哲学の中には、科学と似た意味で、非個人的な議論によって理性的に論証しうる分野がある。哲学において、そのような分野のあることを明確に指摘し、その分野で理性的な論議--客観的な証拠にもとづいて批判と前進が可能となるような論議--の見本を呈示したこと、これがラッセルの「理論哲学」と呼んだものにおける功績である。ラッセルと前述したヴィトゲンシュタインとが、一九一〇年代におこなったそのような仕事が、それ以後の半世紀のあいだに、欧米哲学界に巨大な変化をもたらす主要な原動力となった。

ラッセルの場合、さきにその一端を述べたように、右のような仕事の萌芽あるいは基礎は、一九〇〇年からの十年間における数理哲学の仕事の中に、すでにはっきり見ることができる。そのことは次の「論理思想」の項でより明らかとなろうが、ここで強調したいことは、彼が右のような「理論哲学」の努力を進める過程で、いくたびか当初の自分の見方を放棄せざるをえなくなり、半世紀におよぶ努力にもかかわらず、それが「未完の」哲学に終わっていることである--科学の理論がいつまでも未完だ、という意味に近いのだが。彼の「理論哲学」と、彼の基本的な価値判断(感情)との交渉をさらけ出しつつ、この間の事情を概括したラッセル自身の言葉を引いておこう。

「見事な数学的推理から与えられる美的な喜びは依然として存在する。しかしこの点においてもまた幻滅があった。・・・。数学の基礎にひそむ矛盾の解決〔ラッセルの「タイプの理論」のこと〕は、真であるかも知れぬが美しくはない理論をとることによってのみ可能であると思われた。・・・。数学において見出そうとずっと期待しつづげてきたすばらしい確実性は、どう抜け出したものか分らぬような迷路の中に失われた。〔そのことは〕もし私の禁欲的な精神状態が弱まりはじめたのでなかったなら、私を大いに悲しませたことであろう。・・・。しかしその〔禁欲的な〕気分は去りはじめ、最後に第一次世界大戦によってまったく払拭された。・・・。気分のこの変化において、あるものが失われた。・・・。失われたものは、完全性と確定性と確実性とを見出そうとする希望であった。得られたものは、私の嫌いなある真理への新たな服従であった。・・・。私はもはや、知性が感覚よりすぐれていて、プラトンのイデアの世界のみが「真実の」世界を知らしめる、とは感じない。以前には、感覚や、感覚の上にきずかれた思想を、一つの牢獄と考え〔たが〕・・・いまでは〔それを〕牢獄の格子としてでなく、窓として考える。・・・。そして物を歪めぬ鏡となることにできるかぎりつとめることが、哲学者の義務である、と考える。しかしまた、われわれの本性そのもののゆえに避けがたい歪曲をはっきり認めることもまた、[哲学者の〕義務である。・・・。有神論者が神に帰するようなひろい公平な・・・見方に達することは、われわれには不可能であるが、それに向ってある距離を少むことはわれわれにもできる。そしてこの目標への道案内をすることこそ、哲学者の最高の義務なのである。(一九五九年、野田又夫訳『私の哲学の発展』)。

「それに向ってある距離を歩む」過程で、彼の理論哲学は内容の変化をとげていった。対象というものを感覚データにもとづく「論理的構築物」とみなす、という一九一〇年代の結論は放棄されてゆき、感覚データのみから対象は構築できず、「準恒存の公準」と彼が呼んだものがつけ加わらなければならない--もっと平たくいえば、「動物的信念」が加わらねばならない--ということになった。これはある評者がいうような、カントへの回帰ではなくて、ホワイトヘッドの立場への接近である。また精神に働く因果性が物質に働くそれとは異なる、という初期の結論は棄てられ、その同一性を主張する、より微底した中性一元論にも到達した。また一時期の、「原因」概念の無用説は撤回されるにいたり、帰納法が成り立つためには感覚データ以外の、非経験的諸公準が必要だという意見へも到達した。

理性的な自己吟味によって、白説の誤りを公けに認めること、しかもなおそこから「ある、距離を歩む」努力を更新すること、いわば知的自爆の壮烈さと知的蘇生の勇気とが、ラッセルの「未完の」哲学に魅力をもたせているものであろう。(以上、市井三郎/次の(3)論理思想」のみが中村秀吉氏による。)

(その6)

ラッセルの論理思想は二つの面から考えることができる。一つは数学の本質に対する見方であり、他の一つは論理そのものに関する見解である。そしてこの二つは密接に関連し合っている。前段で述べたように、がんらいラッセルは英国経験主義の嫡流として、ジョン・ステユアート・ミルの経験主義および社会思想に傾倒したのであったが、彼(=ミル)の数学思想--数学的命題も経験の一般化にすぎないと考える--には全然賛成することができなかった。これでは数学的命題の確実性を説明することができないと思われたからである。といってまた、古典的経験論をこの面から批判したカントの先験的総合判断の考えにもついてゆけなかった。ラッセルにはカントのこの考えもまた数学的命題の確実性の説明に失敗していると思えたのみならず、数学的命題の適用領域を不当に制限しているようにみえたのである。このような困難をまぬがれた、哲学的にも満足すべき数の理論は、数を何かの感性的個物とふつうの一般者との両面を有する、特有の対象領域をもつものとして考えるのでなく、『数理哲学人門』にのべられたような、あらゆる相似なクラスのクラスとして個物のクラスから派生的に定義されるものとして扱うことであった。もっともこのような数の定義は、彼がこれに到達する十数年前にフレーゲによってのべられていたが、ラッセルは当時これを知らなかったのである。

ラッセルに特徴的なものは、この数概念を独自の論理思想に接木して、壮麗な論理・数学の一元論を展開したところにあるといえよう。ラッセルの論理そのものに独自なものは、まず関係の論理学の強調にあるように思われる。哲学者としてのラッセルは初めブラッドリーのへーゲル的一元論に傾倒し、のちムーアの影響でこれから離れ、かえって一元論を厳しく批判するようになったのであるが、ライプニッツを研究するにおよんで、ブラッドリーの一元論と、これに対蹠的なライプニッツの多元論に共通なものを見いだした。それはこれらの形而上学が等しく、すべての命題を一つの主語に一つの述語を帰属させるものとしてとらえていることであった。それは実体に、ある属性が内的に帰属しているという実在の構造に対応するものであった。この考えはほとんどの形而上学に共通するものでもある。しかしラッセルはこの見地をもって従来の形而上学の誤りの論理的基礎とみた。関係を実体と属性の内面的関係のようにせまいものに眼定するからこそ、結局この世界にはただ一つの実体しかなく、われわれの命題はすべてこの実体について語っているものと考えたり、この世界は相互に関係のもてない無数の実体(単子)から成り立っているとしたりするのだと信じた。こうしてかれは、世界を無数の個体が外面的に関係しあっているものと考え、関係理論一般(このなかには旧来の実体と属性との関係もその特殊のものとして含まれる)を精力的に展開することとなったのである。

しかしこの関係のなかで基本的なものは、大小関係や兄弟関係のような二項関係であることは明らかである。ラッセルはこの二項関係のなかの基本的に重要なものとして、一対一関係や、対象をクラス分けするときに必要な反射的、対称的、移行的の三つの関係などをとりあげ、さらにその特殊なものとして相似関係や系列関係等をもってくる。また、複数個の関係の組み合わせ・関係項を考え、ある関係の逆関係を問題にする。さらに、ある関係に対しては、これによって関係づけられる項のクラスとして領域、逆領域、範囲等を考える。このようにすると、関係について一般的な算法があたえられ、種々の性質が導出される。このなかで重要なものは、ある種の関係を基にして定義される祖先や子孫の関係である。これによって、自然数の公理系とみなされるペアノの公理のうちの第五番目、数学的帰納法は、O の子孫としての有限数の定義から直接導出できることとなる。もっとも、このような祖先関係の定義も、そのもとの考えはフレーゲにあるのである。

この項の最初にのべたように、ラッセルは数をあるクラスに相似--これは一つの関係である--なすべてのクラスのクラスとして定義したが、ここで定義された数は基数である。そのほかに序数を定義しなければならない。彼はこれを、ごく一般的に定義された関係数なるものの特殊なばあいとして定義しようとする。関係数とは、本文にあるように、ある関係に対して類似性を有する、すべての関係のクラスである。この関係を系列関係とすれば系列数がえられる。数のあいだの順序関係はこの系列関係の特別なものであるから、序数は関係数のうちの特殊なものである。それはいわゆる整列(well-ordered)系列の数である。整列系列とは、その部分クラス(空クラスを除いて)がすべて初項をもつような系列である。ラッセルはこの関係数の理論をきわめて重要視し、これに関する「関係算術」を「『数学原理』のなかで数学的にもっとも重要なもの」といっている(邦訳『私の哲学の発展』p.121)。現代数学の見地からみてこの説の当否はとにかくとして、彼によってカントルの序数理論が関係の論理の見地から一般化されていることにまちがいはない。

ラッセルの論理学でもう一つ特徴的なものは命題関数の思想であろう。命題の単純な形は古来、主語-述語形式のもとに考えられ、そこでは「ソクラテスは死ぬものである」と「すべてのギリシャ人は死ぬものである」とは同一形式のものとして扱われている。彼みずから「私の知的生活におけるもっとも重要な年」(『私の知的発展』)と呼んだ一九〇〇年、パリで開かれた「国際哲学会議」において先達ペアノから蒙を啓かれた第一のことは、両者を峻別することであった。ラッセルのことばでこの相違をのべれば、それはまず、前者においては「xは死ぬものである」という単一の命題関数しか登場しないのに反し、後者では「xはギリシャ人である」と「xは死ぬものである」という二つの命題関数が登場するところにある。前者においては登場する命題関数はソクラテスなる値によって満足せしめられるのに、後者においては二つの単純な命題関数を結合した命題関数が任意の値について満足せしめられる。つまりそこではいかなる特定の値も登場していないのである。このようにしてラッセルは一般に命題を、ある命題関数がいかなる値によって満足せしめられるかをのべたものとして理解する。これには、命題関数がある特定の値によって満足せしみられることをのべた個体命題と、ある値または任意の値によって満足せしめられることをのべた普通命題とがある。この見地は、命題をつねに主語-述語形式のもとでとらえ、これを単称・特称・全称の三種に並列的に分類する古典論理学に対して長足の進歩を示している。

もっとも、ラッセルの命題関数の理論には不明確な点が多くある。命題関数とその値との関係は古典的な属性-実体の関係を合理化し、拡張したものであるが、その言表の構造は明確ではない。たとえば「すべてのギリシャ人は死ぬものである」は二つの命題関数を含むといっても、どうしてそれが一つや三つではないのかは、命題関数とそのうえに組み立てられる命題の、言表としての構造を確定したうえでなければ厳密にはいえない。しかしこれを十分におこなわないで、命題関数とその値との関係が論ぜられている。これでは、古い実体=属性の存在論が新しい相貌のもとに登場しているといわれても仕方がないであろう。また、命題関数の構造が不明確のためにその合成の仕方が外延的に徹底されていない。つまり、ラッセルは、命題の合成に関しては「でない」、「かつ」、「または」、「ならば」等の命題結合子を外延的に扱って命題論理学を展開したのであるが、命題を命題関数の段階まで分解するとそれが十分おこなえなくなっている。命題または命題関数の合成の仕方が外延的であるというのは、合成された命題の真偽が構成要素の真偽によって決定され、合成された命題関数を真または偽たらしめる値が、構成要素を真または偽ならしめる値によって決定されるということである。このような見地を極端にすると、全世界の構造は、基本命題(命題結合子を含まない命題)の真偽を残らず決めれば決まるという論になる。たしかにラッセル自身推進した数学的論理学の方向はこのような見地を指向し、数学はその論理的再建には外延的言語だけしか入用でないようにみえるが、彼自身はそこまで徹底しえなかった。しかしこのような外延的見地の徹底は、彼の二人の天才的な弟子、ヴィトゲンシュタインとラムジーによってなされ、その影響は一九二五年に出版された『数学原理(プリンキピア・マテマティカ)』の第二版に顕著にあらわれている。

命題関数の実念論的見方は、クラスを命題関数に還元して扱わんとするラッセルの方法にもみられる。かれがクラスによって数を定義しておきながら、これをまた命題関数に還元しようとするのはなぜかといえば、クラスというものはその成員を特徴づける属性によって定義されると考えるからである。しかしクラスについては、そのクラスの部分クラスのクラスはもとのクラスよりもつねに大きい奇数を有するというカントルの定理が成立する。そのため、いったん無限個の成員をもつクラスを認めてしまうといかほどでも大きいクラスをも認めなければならなくなる。しかしこのクラスのそれぞれにこれを定義する命題閑数が存在するとすれば、それを残らず言表することは原理的に不可能となる。命題関数の言語表現は、言語表現そのものの性質として可付番無眼個を超えることはできないからである。かくして言表できない属性の存在を認めることになり、やはり実念論におちいるわけである。

しかしラッセルの論理学的寄与をだれの眼にもあざやかに特徴づけるものは、何といってもかれによる論理的パラドックスの発見と、それを解決するためのタイプ理論であろう。彼以後の論理学はこの問題を中心として回転したといっても過言ではない。このパラドックスは、自己自身を含まないクラスのクラスが自己自身を含むかどうかを問題にしたとき生ずるもので、ラッセルはこのパラドックスに、一九〇一年、パリの国際哲学会議で数学的論理学の雄大な構想をあたえられた翌年、到達した。しかしこれから逃れる方策は容易にえられず、一九〇三年に発表した『数学の諸原理』は問題の解決をみないまま上梓された。その解決をあたえるものとして考案されたタイプ理論は一九〇八年に初めて明確な形で発表され、一九一〇年の『数学原理(プリンキピア・マテマティカ)』第一巻においてくわしく説明された。ここにおいて彼が解こうとしたバラドックスは彼自らが見いだしたものにとどまらず、「クレタ人はうそつきだ」とクレタ人がいったばあいに生ずる、いわゆるエピメニデスのパラドックスや、「数の決まった有限個の文字で定義できない最小の数」に関するリシャール型のパラドックス等を含んでいた。

ラッセルは、これらのパラドックスに共通なものとして自己について立言する自己引照(self-reference)のあることを認め、パラドックスはその濫用によって生するものとする。そして自己引照の濫用を避けるためにつぎのような悪循環原理(Vicious-Circle Principle)を禁制原理として立てる。それは、いかなる全体も、この全体によってのみ定義しうる。あるいはこの全体を含む成員をもつことはできないことをのべたものである。彼はこの原理を満足させるように、ある命題関数の値となるものは、この命題関数によって初めて定義されるものであってはならないという制限を骨子とするタィプ理論を展開した。ここでこれを説明することはできないが、この禁制原理にもとづくタイプ理論は一切のパラドックスを一挙に避けようとするもので、その構造は複雑で種々の難点を有している。しかしラッセルが網羅的にのべたパラドックスをよくみると、エピメニデスのパラドックスやリシャールのパラドックスは彼自身の発見した型のパラドックスとは区別された共通の特色をもっていることがわかる。それは、ある言表について語っている言表をもとの言表と同種のものとして扱っているという特色である。これはラムジーによって初めて指摘され、これらはラッセル型のパラドックスとは別様に扱いうることが示唆された。ラッセル型のパラドックスだけを避けるとすればタィプ理論はよほど簡単になる。これはのちになって単純タィプ理論として明確に定式化された。しかしタイプ理論は一般にいわゆる還元公理なるものを仮定しないと、同一性や数学の実数論を満足ゆくように展開することができない。ところがこの公理はきわめて人為的な印象をあたえ、論理的真理としてその妥当性を主張することがためらわれるのである。

いまのべたエピメニデスやリシャール型のバラドックスはいわば意味論的バラドックスというべきもので、ラムジーの注意ののち、タルスキーの努力によって基本的に解決したといってよい(一九三五年頃)。しかしラッセルは、言表とその意味および指示対象との関係、言表とそのメタ言語との関係等に関する考察、つまり意味論的考察はあまりおこなわなかった。これは、先駆者のフレーゲの注意深く、かつ独創的な考察と対照的である。そのため彼の論理学は、命題関数についてふれたように種々の不明確な点を残し、個体主義・唯名論を基調としながらも、普遍者・属性やクラスの容認について曖昧な動揺を示している。また、対象言語とメタ言語の区別に関する自覚が足りないため、彼の演繹体系は推論規則の性格づけおよび定式化がきわめて不十分になっている。しかしラッセルには、画期的な'記述の理論'という意味論的寄与がある(一九〇五年発表)。この理論は命題関数やタイプ理論とも関係があるが、一見特定されたものについての言明といえるものを、そうでない普遍命題におきかえるもので、述語論理の形式的体系を展開する技術的手段としても、唯名論的立場を強める方策としても、大きな意味をもつこととなったのである。

ラッセルは以上のような基本的思想にもとづいて、数学を論理学に還元しようとした。その成果がホワイトヘッドとの共著である大冊『数学原理(Principia Mathematica)』であったことはすでにのべた。それはフレーゲまでの多くの先達の論理学的成果を見事に総合すると同時に、以後のほとんどすべての論理学的問題の出発点をあたえるものとなった。ところで、数学を論理学から導出するといえるためには、前提されているものが論理学だけでなければならない。しかし論理学とはいかなる性格の学問で、その範囲はどこにまで及ぶのであろうか。この問題は基本的に重要であるが、それはラッセルによっても十分答えられていない。論理学に現われる命題は変項と論理語のみで、特定の個体や属性を指示する語は登場しないとはいえる。しかしこのような命題が残らず論理学的命題でないことも明らかである。たとえば世界の個体の総数を百個と主張する命題は、世界の偶然的な構造を記述する命題であるから明らかに論理学本来の命題ではないが、この命題は特定の個体名や命題関数を含んでいないのである。この意味で、ラッセルが数学を論理学から導出するために不可欠として要請した無限公理や乗法公理、またさきにのべた還元公理が、本来的に論理学の命題かどうかは疑わしいのである。論理学の範囲はそう厳しく限定することはできないものと考えられる。

最後に、ラッセルは数学の本性についてこれは論理学の一部であるという、いわゆる論理主義の哲学的立場をとったが、これに対立する有力な立場として形式主義および直観主義がある。形式主義は数学者ヒルベルトによって提唱されたもので、数学をたんに名目的な記号間の関係を論ずるもので、勝手な公理から演繹されるものを原理的にはすべて数学として扱う立場である。これに対して直観主義は、おなじく数学者ブローウェルらによって主唱されたもので、自然数を一種の根源的な直観の対象として独自なものと考え、論理学もかなりの制限を加えた体系としてしか許さない。この両派ともラッセルのパラドックスその他の集合論のパラドックスを回避することがその提唱の機縁になったが、論理主義とは哲学的根底を著しく異にしていた。しかしこの三派は最近における数学的論理学の異常な発展にともなって生じた種々の技術的問題から、初期の哲学的対立を弱め、現在の論理学者をこの三者に分類することはあまり意味をもたなくなっていることに注意しなけれはならない。(中村秀吉)