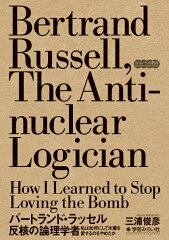

日高一輝著『世界はひとつ、道ひとすじに』からの抜書(バートランド・ラッセル関係)

* 出典:日高一輝著『世界はひとつ、道ひとすじに』(八幡書店,1986年12月 304pp.)* 日高一輝氏略歴

* 日高一輝先生のこと(2003.07.30,松下)

日高一輝(ひだか・いっき)先生と最初にお会いしたのはいつのことであったか。多分ラッセル協会常任理事の(故)牧野力先生か、あるいは(外務省の外郭団体の)世界平和協会理事の山岡喜久男先生(当時早大教授)の紹介だったと思われるが、随分前のことである。ここでは、日高一輝著『世界はひとつ、道ひとすじ』のなかから、ラッセル関係の記述を抜き書きして、ご紹介しておきたい。この本は、昭和62年7月7日(金)、18:00~、神田の学士会館で開催された「(世界連邦建設同盟理事長)日高一輝を励ます七夕の集い」(発起人代表:谷川徹三)に無料招待していただいた時に、日高先生から頂戴したものである。

上記の著書から、ラッセル関係の記述の抜き書き

まえがき

終戦の2年後に帰国したわたくしが、上野の杜に歩を運んで、精養軒の隣り、韻松亭前の石畳の上に立つ。そして、世界のヴィジョンと日本の進路について語った。それが、わたくしの生涯をかける世界連邦運動の始まりでありました。それから、1972年8月(5月の誤植)、バートランド・ラッセル卿生誕百年記念行事を全国的にくりひろげたときまでの、国の内外にわたる、わたくしの活動の自伝であります。その間に交流した各国の著名人や、指導的役割を演じた平和者らが、走馬灯のようにつぎつぎに現われてきますし、変転きわまりない世界の情勢が管見されるとおもいます。

1972年以後に、縁あって触れあい、交わることのできた方がたや、連帯することのできた国際的、宗教的、文化的各種各様の平和諸団体とのことについては、あらためて稿を起こしたいとおもっています。さらには、ひとりの人間として、「地球を家」としてさすらいつつ生きぬいてきた波瀾万丈の「人生行路」の赤裸々な自伝をもと、そのおもいを胸奥にひめています。

ともあれ、この「世界は1つ,道ひとすじに」に、各般の諸先生、諸兄、諸姉に、友情こもるご愛読をとねがってやみません。この書を世に出すにあたって、本間昭之助「中外日報」社長のご友誼あふれるご賛意と、武田崇元「八幡書店」社長および山本白鳥同社顧問の犠牲的なご好情に、心から感謝いたします。 1986年11月 日高一輝

(p.168-L4)

・全員そろっての世界平和アピール七人委員会の初会合が、1955年(昭和30年)の10月に「クラブ関東」で行われた。下中弥三郎(平凡社社長)、湯川秀樹、茅誠司、前田多門、平塚らいてう、上代たの、植村環の7人の先生方であった。それから、何かと七人委員会のための相談をお願いする意味で、早大の時子山教授(松下注:写真右端)と長谷川教授が列席された。(松下注:時子山早大総長は、早稲田大学世界連邦研究会の創設者。松下も早大に入ってすぐに、早大世連研に入会)委員は組織として制約をうけるものでなく、個人としての自由な立場で発言し、全員一致をみた提言についてのみ、全員署名のうえ発表し、その筋にアピールする。それが申し合わせであり、活動であった。事務局長として私(松下注:写真で立っておられるのが日高氏)が、委員それぞれの意向をとりまとめたり、アピールのドラフトを用意しては委員の会議をお願いしたり、または持ち回りで署名を集め、発表およびそれぞれの筋へのアピールの手続きをとる責任に当たった。

第1回のアピールは、その年の第10回国連総会に向かっての勧告であった。核実験の停止、核兵器の廃絶、軍備の撤廃、戦争の否定、国連憲章の改正、国連改組と世界連邦実現の促進が骨子であった。事前にわたくしは、朝日、読売、毎日の各紙を訪れ、七人委員会のアイデアに対するサジェスチョンとアドバイスを求めた。ジャーナリズム側からのアドバイスは非常に参考になり、有意義であった。朝日の論説主幹・笠信太郎氏と森恭三の両氏は、積極的な賛意を示され、その後長く何かと好意的に協力してくれた。そういうこともあって、第1回のアピールは、各紙とも一斉に大きくとりあげ、一面トップを飾ってくれた。NHKおよび民法もニュースの冒頭に報道してくれた。・・・中略・・・。

(p.187-L10)

・そして、1959年5月、わたしは渡欧の準備が忙しくなった。ただヨーロッパに旅をするというのと違って、何年か日本を離れることになる。つまり出国のための身辺整理というべきものであった。その中でも、わたしの最も気にかかったのは、世界平和アピール七人委員会のことであった。七人委のその使命、性格が、そのまま崩されないで持続されるようにと祈らないでいられなかったからである。事務局長に人を得なかったら、かなり異なったものに変貌してしまう危険がある。そのことを前から腐心していたあげくに、白羽の矢を立てたのが、法政大学の内山尚三教授であった。・・・。(参考:世界平和7人委員会の歩み)

(p.190-L17)

|

|

(p.194-L8)

|

|

しかしこれは、あとでロンドンでラッセル卿にお会いしてからのことであるが、日本での講演も、また、世界的七人委の編成も2つとも絶望であることがわかった。前者については、たとえ幾度断られても、最後の瞬間に「諾(yes)」といってもらうまで辛抱強く頼み続けようと覚悟していたのであるが、結局、断念せざるを得なかった。ラッセル卿は、口上では、日本は遠すぎる、老齢の身で飛行機旅行に絶えられない、自分がわざわざ出かけなくとも、自分の書いた著書かパンフレットを読んでもらえばわが意は通じるといった言葉をくりかえしておられるのであったが、落胆の色を隠せなかったわたしを労るかのように語ってくれたエディス夫人の言葉によると、わたしがロンドンに入るわずか前にノールウェイに講演旅行に赴かれたラッセル卿が乗っていた飛行機が墜落して、北海の冷たい海上に投げ出され、たまたま後尾の喫煙室にいた4人の乗客だけが救助されたが、幸いにもラッセル卿は奇跡的に助け出された4人の中の1人だった。そうした事故があってからというもの、卿は絶対に飛行機には乗ろうとしない、飛行機に乗らなければならないような話には全然のろうとしない、だから、日本への講演旅行は、いくらねばっていても、結局実らない話に決まっている。そういって、断念するよう勧めてくれたのだった。(松下注:ラッセルが墜落事故にあったのは1948年のこと、即ち、日高氏がラッセルを訪問した10年以上前のことであるため、「ロンドンに入るわずか前」とは言えない。日高氏の聞き違いか。ただし、ラッセル自伝を訳されている日高氏は、エディス夫人から聞かなくてもそのことは知っているはずではあるが・・・。)

もう1つの世界的七人委の構想については、アインシュタイン博士の存命中なら希望も持てたが、その後は、たとえノーベル平和賞の受賞者といえども、自分が満腔の賛意を表せる人は見あたらない。だから見合わせたほうがよかろう、というラッセル卿のはっきりした応答であった。絶対平和に徹した信念と、潔癖な性格が貫かれている卿の毅然とした姿勢であった。

・バートランド・ラッセル卿から、CND(核兵器撤廃運動-Campaign for Nuclear Disarmament)の国内遊説から帰ったからすぐくるようにとの通知を受けた。ロンドンのチェルシー区ハスカー・ストリート43番地にあるラッセル邸に赴く。90歳に近い老躯にもかかわらず、衰えをみせない風貌、批判精神に徹した眼光が炯々として人を射る。そういった形容がぴったりの老哲学者の風格である。日本への講演旅行も、世界的規模の平和アピール七人委の構想にも、卿の同意を得ることはできなかったが、それどころではないといった面持ちで、滔々と(とうとうと)核兵器廃絶の運動の急務であることを論じたてる卿であった。現在のCNDの組織では役に立たない。どうしても純粋に運動に挺身できる青年組織を結成しなければならない。そういって「百人委員会」(Committee of 100)の構想を語り、自ら率先して「政府に対する不服従運動」(Civil Disobedience)の陣頭に立つ覚悟であることを明らかにされた。CNDは、(第2次大戦)終戦直後に、卿自ら核兵器の脅威を世界に訴え、その廃絶のための実践運動として組織したものであり、その総裁として指導に当たっておられた。ところが、年月を経、勢力が強大になるにつれて、それに便乗して、国会議員の選挙に利用するとか、売名のためにするとか、いろいろ不純な動機で入るものが多くなってきた。そうなると、運動はマンネリ化する。真剣な者の志気がくじかれてしまう。所期の成果を期待できなくなる。自分としてもこれに全身全霊を傾注することができない。そこで自らその総裁を辞し、CNDの中から、使命に殉ずる決意の純真な青年百人をすぐって「百人委員会」を組織したのだというのである。ラッセル卿の純潔な魂の息吹と、その熱情、そして核兵器廃絶を訴える整然たる論調に胸をうたれた。ラッセル卿の「世界権威」の確立と世界連邦実現のための運動、そして絶対平和の立場を堅持する信念に共感を覚えた。そうして、このときから足繁くラッセル邸に通うことになった。結局、セクレタリーとして「百人委員会」の組織化を促進してほしいとの卿のお言葉をうけて、純粋にこの運動に挺身しようとした。

バートランド・ラッセル卿のこと

しかし彼は、そうした家柄にも、地位や名誉にも、利権にもとらわれることなく、さればといって脅迫にも屈せず、つねに真理を探求し、真実に生き、信念をもってほとんど1世紀にもおよぶその生涯をつらぬいた。

ケンブリッジ大学の教壇を追われることを覚悟の上で非戦論を唱え、第1次世界大戦中に投獄される。国会議員に立候補したときは、落選につながると知りつつも、国家権力と癒着し、制度化された国教(松下注:英国国教会)を批判し、形式化された誓いの儀礼を拒否した。英国政府が、インドをはじめ世界中に植民地をつくり、アジア、アフリカ、中南米後進民族を圧迫してきたことを非難した。自らを自由主義の国という英国が、他民族の自由を奪ってきたのは許しがたい罪悪であると糾弾した。そしてつねに、国の内外を問わず、虐げられている民衆の味方となって正論を叫び続けたのである。

ラッセルが立脚する原則は、平和、社会正義、平等、人道、愛であった。その原則に背くものは、ことごとく裁断された。アメリカが背くときはアメリカが、ソ連が背くときはソ連が、英国が背くときはたとえ自分の祖国であってもその英国が糾弾された。偏見にとらわれない、感情にはしって主張を曲げたりはしない。絶対平和の指導者として世界に盛名をはせた。人間的には、これほど学識の深いそして多彩な知識人がかつてあったろうかとおもわれるほどの、非凡で、スケールの大きな巨人であった。

世の文学評論家のうちには、シェークスピアがあまりにも偉大で、多才であったために、シェークスピアというのは数人の文学者と劇作家の総合名であるとさえ論じたものがあったほどであり、ラッセル自身も、「あらゆる偉大な人間がそうであるように、シェークスピアという人間の全体を理解することはとてもむずかしい」と語っていたが、そうした論やことばが、そのままラッセル自身に当てはまるような人物であった。P.マーティン、M.コーンフォース、W.デュラント、J.ルイス、E.C.リンドマン、V.J.マックギルらの思想家たちが、「ラッセル2人説」を唱えたほどであった。(松下注:偉大な才能の複合という点では、シェークスピアもラッセルも同じといえるが、「2人のラッセル説」は、論理学者・理論哲学者としてのラッセルと社会思想家としてのラッセルとは別に考えるべきだという見方をいっており、違った意味である。)

わたくしは、ラッセルという人物に触れてみて、自分がかつて1954年から1955年にかけて、修道のためにヒマラヤ山中にこもって触れたヒマラヤ連峰の神秘と悠大さを連想したのであった。高く聳える巨峰群が、東西900キロにわたって競い立っているかとおもうと、その底知れない谷間には、千古の湖が静寂を保っている。天を摩して切り立つ永壁があるかとおもうと、路傍に咲く可憐な草花がある。そのように人間ラッセルの大きさと深さはまさに端倪(たんげい)をゆるさない。

一箇の人間としてみればラッセルの生涯は、また、世紀に輝く栄光の陰に、義憤と哀愁にみちた孤独のそれでもあった。友に裏切られ、同志に背かれ、家族をかかえて生活に窮するほどの悲運にも泣く。半面、恋あり悩みあり、3度の離婚歴にも苦吟する。しばしば自殺をおもい立つまでに追い詰められる人生でもあった。

彼はつねづね、人と語るときも、また、トラファルガー広場で2万人の大衆集会に訴えるときも、「自分は、英国人としてではなく、また哲学者としてでもなく、1箇のヒューマン・ビィーング(人間)としてヒューマン・ビィーングに訴える」と叫んでいた。真実一路を信條としていた。無類に正直な人であった。

著名人としてはとうてい人にもらしたり、書きしるすことなど及びもつかないようなことまで率直に『自叙伝』に書いた。嘘を徹底的に憎んだ。彼は、死亡記事や弔辞の麗々しさを嫌って、死亡記事を自分で書きもした。世の葬儀や告別式の宣伝的な虚飾を嫌った彼は、遺言して、自分の葬儀や告別式に類する行事を禁じた。

遣体は、ウェールズのコルウィン湾の沿岸の火場で茶毘(だび)にふされた。そこのチャペルまで遺体へのつき添いをゆるされたのは、エディス夫人と息子コンラッドと執事(松下注:秘書)のファーレイと近親者2人の計5人だけであった。5人は、1分間の黙祷を捧げただけで火葬場を立ち去った。

ラッセルの学問を敬仰する専門の学者は多い。ラッセルの人間性を慕うものも多い。各国にラッセル協会やラッセル図書館がつくられた。日本にも生まれた。ラッセルの原著から大学の教科書(語学テキスト)が無数につくられている。わたし自身も、4冊の教科書と、ラッセル自叙伝(全3巻)をはじめ6種の訳本と、『人間バートランド・ラッセル』の著書を出させてもらっている。

(p.214)

日高スクールの誕生

・・・前略。そうこうしているうちに、この日高思想をもっと広く欧州各地に普及したいという声が大きくなってきた。マリーとジャンヌをはじめとして、ベルギーにできた同志と友人たちが、欧州各地の友人に呼びかけて、ベルギーでの講座に参加させるようになった。このような経過をへて誕生したのが、「日高スクール」であった。リエージュの東、西独との国境のフレポンという町に開校の運びとなった。・・・。

・・・。ともかくここで講義するのは、神道、仏教、道教等の東洋の宗教とナザレのイエスの思想と生涯、それからラッセルの哲学とトインビー博士の歴史観。それを通して一元的な宇宙観と、普遍的な人間観を培う。そうして世界連邦思想を理解し、地球市民意識に生きる。

(p.242-L15)

・・・。次の朝、ボーエン夫人同道で、ハスカー・ストリートのラッセル邸に赴く。卿は、ヴェトナムに対する米軍の作戦の非人道性を指摘して、その侵略行為は断じて許せない。「われわれはいまから、ヴェトナム・ソリダリティ・キャンペーンを開始する。ヘイ・マーケットのラッセル平和財団本部に行って、秘書のクリストファー・ファーレイ氏と連絡とるように」とのことだった。

ラッセル邸から財団本部に行くと、オフィスはいかにも戦地の作戦本部をおもわせるような緊張と雑踏でごったがえしていた。トラファルガー広場での大衆集会、それからオックスフォード・ストリートでの平和行進等のプログラムがつくられていた。米国のヴェトナム侵略に対する抗議行動である。

わたくしは、ヴェトナム問題に関するラッセルの批判論文を、これまで発表された新聞、BBC放送、パンフレット、リーフレット、演説記録等から集録して1つの本にまとめあげる作業をうけもった。それから、ロンドンのマハトマ・ガンジー・ホールで、英連邦のメンバー・ネイションである国々の青年、留学生(在ロンドン)の集会を開く幹事役をつとめることになった。・・・。

(p.264-L16)

徳はメソン(中庸)にある

玄関先のベルを押すと、博士はご自分で玄関まで出迎えてくださった。73歳という年齢を感じさせない色艶のいいお顔にやさしい笑みをたたえて、どうぞこちらへと内に招じ入れてくれた。田舎にいる慈父が、帰ってきた息子を抱きかかえてくれるような温かさを感じた。真っ直ぐに先生の書斎に通された。そこには、日本の友人から贈られたものだという、美しいケース入りの京人形が置かれてあった。書斎の窓ぎわにあるゆったりとしたソファーに一緒に腰を下ろしていろいろとお話をきかしてくれた。

バートランド・ラッセル卿のもとで、百人委員会の平和運動にたずさわっている話をすると、「平和は理念もたいせつであるが、実践こそが生命である。実践のともなわない平和論からは真の平和は生まれてこない」と前置きして、ラッセル卿の情熱的な実践活動には心から敬服している、はるかに自分の及ぶところではないと、幾度もくりかえし述懐された。

博士は西洋本位の世界史観の誤りを強調され、白人本位、西洋偏重の差別的文明史観を鋭く批判された。アジア、アラビア、アフリカに淵源する思想、宗教、文化の伝統は、全人類世襲の遺産とすべきであり、「歴史観の転換」が必要である。1つの地球社会時代を迎えて、人類の「意識革命」こそが強く求められていると懇々と語られた。・・・。

(p.267-L15)

WAWF(世界連邦主義者世界協会)の会長に湯川博士が決定

1961年は、わたくしの滞欧中の最も多事多端の年であった。前の年に、CND(核兵器撤廃運動)の総裁を辞任して、新たに「百人委員会」を組織したラッセル卿は、政府の核軍備に反対する果敢な不服従運動を展開し始めたのである。(1961年)2月18日、ロンドンは暗く、そして肌寒い霧雨の日を迎えた。トラファルガー広場には、2万人からの大群衆が集まってきた。ラッセルの名において、百人委員会主催の大衆集会が開かれたのである。この日の集会を告げるポスターが1ヶ月も前から、ロンドンのあらゆる街頭や地下鉄のホーム等に貼り出されていた。壇上に立って、開会を宣するラッセル卿の眼光は燗々(けいけい)として人を射る概きがあった。力のこもったハスキーな声が、トラファルガー広場からヘイ・マーケットにかけての一帯にひびいた。ラッセル卿の熱弁は全会衆を魅了した。

「英国は、他国にさきがけて、今ただちに核兵器を撤廃せよ。ワシントンからの指令によって、いつ何どきでも水爆弾頭ミサイルを発射させるようになっている米空軍基地を英国土から撤去せよ」と叫ぶラッセル卿であった。

やがて会衆は、トラファルガー広場から動き出して、官庁街であるホワイトホールヘの平和行進に移行した。それぞれ所属平和団体の旗や学生たちが掲げるプラカードを先頭にして、5000人の群衆が行進した。その最先頭に立って歩いたのがラッセル夫妻であった。それぞれきちんとした服装で、粛々として歩いた。歩くほどに、時折前部が大きく拡がるラッセル卿のオーバーコートが印象的であった。

「スコットランドヤード(ロンドン警察)当局は、ラッセルにホースを向け、水をかけて退散させるよう消防庁に依頼したが、消防庁はそれを断った。夕暮れ6時、辺りはすっかり暗くなっていた。冬のロンドンは早く日が暮れる。正味2時間の坐りこみ終了した。全員、粛然とこの官庁街を行進しながら帰路についた。沿道の人たちは、ラッセル夫妻に向かって、「彼はいい奴(やつ)だ!」という歌をいっせいに合唱しながら拍手をおくった。その中を、無量の感慨に満たされながら、颯爽と行進するラッセル卿の姿は、88歳の老人とはとてもおもえぬものであった。

そうこうしているとき、RWC(世界市民共和国)指導者スコンフィールド博士から、ドイツとイタリアヘの遊説に同道してほしいとの申し入れがあった。ドイツでは、世界最古の大学の町として有名なハイデルベルクで、学生青年層を主とした講演会に、イタリアではベニスで、国会議員マダム・キエサらを中心とする「世界議会協会」主催の会議に出席し、講演をするというものであった。ラッセル卿の賛成も得たのでスコンフィールド博士と2人で欧州大陸への旅に上った。イタリアのあとは、スイス、ベルギーをまわり、その後に、7月10日から、オーストリアのウィーンで開かれるWAWFの第10回世界大会に出席するというスケジュールであった。博士もWAWFの理事会のメンバーであった。ウィーンの大会は、日本の世界連邦運動史上、画期的な会議になったし、わたくし自身にとっても終生忘れることができない意義深い会議となった。夕暮れ6時、辺りはすっかり暗くなっていた。

(p.274-L6)

ついにラッセル卿に禁固刑が・・・

8月の末、ドイツからポーランドに赴いた。世界連邦主義者であり、以前から親しかったジェノウェファ・ブウェアズィエック、ロゼッカ・ハンナ、ウィルヘルスカ、ヤドヴィらの面々が、RWC(世界市民共和国)の同志たちと共催で「ヒタカ・スクール」の講習会を企画したからぜひワルシャワにきてほしいとのプロポーズがあった。ポーリッシュ(ポーランド人)は、無類に優しくて魅力的である。その上、内奥に東洋的なキャラクターを秘めている。ワルシャワから再びストックホルムに行った。このときは、北欧に訪れる秋風にさそわれて、スウェーデンの哀愁にひたるためであった。冬ともなれば、豪雪に閉ざされるスカンジナヴィア半島を訪れる機会もなかろう。それにラッセル卿からは、この秋から冬にかけての百人委の行動計画を告げられている。ストックホルムの夏の名残りを惜しむ意味もあった。

前に、1955年の正月、エヴェレストを目指して、50日におよぶヒマラヤ山脈の登攀(とうはん)を共にしたワグナー氏を訪れた。彼は、当時の写真の整理に忙しくしていた。帰国後、ヒマラヤ紀行文や写真を発表したスウェーデンの雑誌、週刊誌、写真集を見せてくれた。一行のリーダーとしてのわたくしの顔が載っていることはもちろんであった。それをこの北欧の地で見る不思議さと、久しく逢わずにいる旧友に邂逅するような懐しさのようなものを感じて妙な気がした。

わたくしは、マウンティンニァリング(登山)のためとか、アルピニストとしてとかいうものではなく、オン・マイ・ピルグリメージ(巡礼の旅)としての霊行であったので、カメラも持たなかったし、特に記録にとどめようとの意図もなかった。それでいて、ワグナー氏が参加したことで、写真記録が残ることとなったわけである。彼は、ヒマラヤの旅を西洋に紹介するために、カラーと白黒、2個のカメラをぶら下げて、せっせと写真を撮りまくっていた。そのうちの数葉を、いまスウェーデンを訪れたわたくしにプレゼントするという。それが、わたくしの手許に残っているヒマラヤ生活の写真なのである。

ワグナー氏は画家であったが、夫婦で仏道を修行して僧侶になるためにカトマンズに行った。結局は、ワグナーの方はスウェーデンに戻ってジャーナリストになり、夫人の方は、さらに奥深くテラヴァーダ仏教に帰依して、ラングーンに行った。1956年、仏誕2500年の記念祭典(ブッダ・ジャヤンティ)がラングーンのガバーエで催され、ビルマ政府からステート・ゲスト(国賓)として日本から招待された6人のうちの1人として、ラングーンに赴く光栄に浴したわたくしが、そこでめぐりあったのが、ナン(尼僧)となって祭典につらなっているミセス・ワグナーであった。

9月の声を聞くと共に、ストックホルムをあとにしてロンドンに帰った。百人委のシヴィル・ディスオビーディンスの行動計画が待っていた。秋から冬にかけての過密なスケジュールであった。この機にかけるラッセル卿の決意は非常なものであった。むしろ異常ともおもえるほどであり、悲壮感さえただよっていた。ラッセルを慕う人びと、崇敬する人びと、讃美している人びと、それに旧友の多くが、それほどまでにしなくとも、と密かにおもうほどの果敢な行動計画が盛りたくさんに用意されていた。

突如として9月12日。ラッセル夫妻に召喚状が届いた。ボー・ストリートの治安判事の法廷に呼び出された。民衆の不服従運動を煽動したこと、法規に違反して坐りこみデモを強行したこと、8月6日のヒロシマ・デーにハイドパークで大衆集会を開き、マイクを使用して公園規則を犯したことなどが罪状であった。その日のうちに判決があって1ヶ月の禁固刑を宣告された。これを聞き知った民衆が激昂した。シェーム!(恥知らず!) シェーム! と叫んで判決に異議と不服を唱えた。弁護団は無罪を主張し、医師団は老齢と健康上の理由による減刑を要求する供述書を提出した。

ラッセル卿は、弁護団、医師団、一般市民が、卿にたいする2ヶ月の禁固刑を不服として抗議行動を起こしている最中に、自分では、その刑を当を得たものとして、むしろ抗議行動に出ている方を宥(なだ)めるために全力を傾けていた。卿はこういった――「88歳という年齢は、罪ということには何ら関係がない。いくら老齢でも、罪は罪である。法規に背いたのだから、罰をうけるのは当然である。それを覚悟の上であえてやらなければならないときもある。しかし、目的はどうであれ、法に背いたら法規に定めた罰則はうけなければならない。法を遵守するのは民主主義の基本である。法を犯していながら、法の裁きに服すまいとして圧力をかけたり、法廷闘争を叫んで騒ぎを起こすのは間違っている」と。

とにかく実際は、2ヶ月の禁固刑が1週間の留置ということにきり替えられた。ラッセル夫妻は、ハスカー・ストリート43番地の自宅か、ブラック・マリアという囚人護送車で運ばれた。運びこまれた先が、ロンドン市立病院であった。やはりラッセルの地位や名声や老齢やらが考慮されて、質的には病院での静養という何不自由のない待遇になったものだった。綺麗な病室で、食事も自由、電話も自由、面会も自由。気楽なホテル暮しと少しも変わらなかった。当局からいわれたのは、「何をしてもいいけれども、たった一つ、病院の外には出歩かないで、1週間だけここで静養していただきたい……」というものだった。

|

|

わたくしは、広島の市民に訴えたい――このように全世界に向けてノー・モアー・ヒロシマズを叫びつづけたラッセル卿の平和精神と禁固刑の刑罰をすら覚悟の上で、老齢をもいとわないでヒロシマ・デーの大衆行動を敢行したその至情を忘れてはなるまいと。ヒロシマのもつ人類史的意義を、今日の広島市民自身が忘却しつつあるのではなかろうかと疑わせるような事象さえ見うけられるのは悲しいことである。殊に、「世界平和のメッカ」として世界の人びとに属目されているヒロシマから、平和精神に背く戦争肯定、軍備増強論の政治家を選出するようなことがあっては、ノー・モーア・ヒロシマズを叫びつづけてきた世界平和の先駆者たちに申し訳ないのではないか。それにもまして、あの日、一瞬にして生命を奪われた24万の犠牲者、いまだに原爆症に苦しみ喘ぐ同胞にたいして、どういい訳ができるのだろうか。

10月29日、ラッセルは、さらにまた一段と大規模の不服従運動の大衆討議集会をトラファルガー広場で開いた。雲が低く垂れこめた寒い日だった。この日のラッセルは、核兵器撤廃のアピールからさらに一歩進めて、政府の外交政策そのものの批判に及んでいた――「アジア、アフリカ諸国の自由を侵害しておきながら、それでも自由主義の国といえるのか」と。

1961年12月9日、英国は60年来の記録的な大吹雪に襲われた。寒波は厳しく、交通は麻痺し、暗澹たる1日であった。そしてこの日、英国全土にわたって未曾有の大衆行動がくりひろげられたのである。その最高の指導者がラッセル卿であった。卿は、全国の核兵器基地や、米空軍基地にたいする坐りこみデモを決行させた。百人委員会主催の、政府にたいする不服従運動の実践であった。全国で5万人が動員された。政府は布告を出して、もしこの行動を決行すればデモ隊はその場で逮捕すると警告していた。警官隊だけではなく、陸軍と空軍が出動した。坐りこみは、基地の有刺鉄線を越えて、内部深く潜入したところもあった。軍隊は吹雪の中に埋まったようになって動かないデモ隊を、1人1人、ヘリコプターで釣り上げて、それを軍用トラックに積みこむ作業をしなければならなかった。それが終わるのに深夜までかかった基地もあった。早朝から深夜まで、その全光景がテレビで放映された。全国で500人のリーダーが投獄された。わたくしは、酷寒の朝まだき、吹雪を衝いてラッセル卿の許に馳せ参ずるのに、全身雪まみれになって、転がるようにして駆けつけた。悲壮というか、壮絶というか、いまだにあの日の記憶は生なましい。

ラッセル卿は、あわや米ソの開戦かと世界を不安に陥れたいわゆるキューバ危機に際しては、米ソ開戦、世界核戦争を回避させるために、ケネディ大統領とフルシチョフ首相の双方に働きかけたり、また中印武力衝突に際しては、その平和的解決のために仲介の労をとったりした。国連にたいしてはつねにウ・タント事務総長をバックアップして、その良き相談相手になっていた。

ラッセルが、まさにその1世紀にも垂(なんな)んとする生涯を閉じようとする晩年に当たって、想像すらも及ばないほどの情熱とエネルギーを燃焼させて取り組んだのが、「ソ連のチェコ侵入に抗議する世界大会」の開催であった。1968年、ソ連軍のチェコスロバキァ侵入を非難してブレジネフ書記長とコスイギン首相に抗議し、全世界の平和者に呼びかけてソ連糾弾の実践を要請した。特に「世界の社会主義者、共産主義者よ起ち上がれ。それぞれの国で、ソ連大使館に向けて抗議デモをせよ。君たちが祖国とも仰ぐソ連が、このような人権蹂躙の侵略の行為をするのを黙視してよいのか。社会主義、共産主義の前提には、基本的人権と自由の原則が存在するはずではないか。人民の人権と自由を侵害しながら、人民の解放を口にするのは欺瞞であり、罪悪である!」と絶叫していた。

翌1969年2月にはストックホルムで、そして5月にはロンドンで「ソ連のチェコ侵入に抗議する世界大会」を開催した。これはラッセル卿自らの主唱によるものであり、そのアジェンダ(日程)から、討議するテーマと大会運営の要領にいたるまで、ことごとくラッセル卿ご自身が立案し、起草されたものであった。ラッセル97歳の年であった。そしてその翌年(1970年)2月、北ウェールズのプラスペンリンの中腹の山荘で外に立って大西洋を眺めていたとき潮風に吹かれたのが原因で風邪をひき、すぐそのつぎの日に息をひきとった。98歳の波瀾万丈の生涯の幕を閉じる大往生であった。

(p.294-L8)

ラッセル卿と共に魂を燃焼した平和者たちの記録

ラッセル卿の名著である Has Man a Future? の邦訳に着手したのがロンドン。アフリカからアラビアを経て、訳了したのがインド。訳を続けながらの旅であった。そして、その「あとがき」をカルカッタで書いて、奥付とともに出版社(理想社)に送った。佐々木隆彦社長の熱誠こもる乞いに応じて、理想社から出した。しかし、佐々木隆彦社長からの求めはそれだけではなかった。早大の牧野力教授の要請に応えてほしいというものであった。牧野教授からの連絡は、わたくしがロンドンのラッセル邸にいるときからすでにあった。ラッセルものの出版に関して、ラッセル卿の了承をとりつけてほしいという依頼が多かった。ところがいま、インドに来ているわたくしへの要請というのは、ラッセル研究に熱意を示している各大学の教授連が、「ラッセル協会」をつくりたいとの意欲にもえている。もしできれば、日本にまわってきてほしいとの申し入れであった。・・・中略・・・。箱根町は、わたくしを講師として、定期の教養講座を開設した。婦人講座、青年講座、それに伊豆箱根講座があった。会場は、元箱根、大平台、仙台原の区民会館、そして湯本のホテル三味荘であった。それが、東京オリンピックの年まで続くのであるが、わたくしにとってこの箱根生活は、人生のうちの楽しかった1コマであり、生活舞台も同じ箱根山中でも元箱根から宮の下、そして宮城野におよぶ。宮城野では、大文字のある明星ガ岳の麓が住居であり、明神ガ岳から金時山にかけてがわたくしのヒンター・ランドであった。

毎日のように東京に通うのに箱根登山や伊豆箱根バス、そして湯本から小田急のロマンス・カーに乗り継ぐ。片道約3時間を要した。それでも、東京の都塵を離れて山中の住居に帰ると、やはり箱根の山中はいいなあとおもった。もちろん、この間にラッセル協会の発足準備に当たる。講談社から出版した『拝啓バートランド・ラッセル様』と、『ダライ・ラマ自叙伝』の訳出に当たる。河出書房から出版した『ベトナムの戦争犯罪』を書き下ろす(松下注:といっても、これはラッセルの War Crimes in Vietnam の邦訳)。そしてそこから、相変わらず欧米各国をまわる。・・・。中略・・・。

(p.300-L9)

その翌年(1968年)、ソ連が50万の大軍を侵駐させて、チェコスロバキアを制圧した。「プラハの春」である。ラッセル卿は直ちにブレジネフに抗議し、人道に背き、人間の基本的人権を侵害するソ連の行為を批判する世界的世論の喚起に立ち上がられた。ストックホルムとロンドンでそのための世界会議を開催するというのである。それでわたくしは、またもロンドンに馳せ参じた。このときは、ラッセル平和財団の活動と並行して、『ラッセル自叙伝』全3巻の訳出、また後に講談社から出することになる、『拝啓バートランド・ラッセル様』((Dear Bertrand Russell )の編著といった仕事もあって、結局、翌年(1969年)まで、そのまま1年間の滞欧となった。

1969年、ラッセル卿は、ソ連の武力侵略を許さずとする世界会議を、ストックホルムとロンドンで開催し、しばし英気を養うべく北ウェールズのプラスペンリンの山荘に赴いたのであったが、丘の上に立っていつものように愛してやまなかった絶景に見とれているうち、海原を渡ってきた如月の寒風に喉を痛め、風邪をひいたとおもったらそのつぎの日、すなわち、1970年の2月2日午後8時、ただ1人、80歳にして結ばれた愛妻エディス夫人にみとられながらこの世を去った。

この訃報を日本でうけたわたくしは、何とも表現のしようもない衝撃を感じたし、たとえていえば、立っている大地もろともこの身も崩れ墜ちるような感じであった。

ラッセル協会は、先にも触れたような経緯で、わたくしが帰国する要因の1つになっていたのであるが、帰国して組織化に当たる第1の要務は会長を選ぶこと、それから規約綱領のドラフト作りであった。こうした基礎的な作業は準備段階という意味で、だいたいにおいて東大の碧海純一教授と早大の牧野力教授とわたくしの3人で行った。それに時として東工大の東宮隆教授、相模女子大の江上照彦教授、理想社の佐々木隆彦社長、それに中道会を主宰していた松永芳市弁護士が加わったりした。会長としてわたくしが推したのは、朝日新聞の論説主幹・笠信太郎先生であった。これは発起人全員の賛成を得た。

「ラッセル協会」も、だいたいが学者が主体の集りであるためにファウンドの方が意のままにならず、季刊で出す予定の「ラッセル協会会報」も苦心の末の結晶であった。その間、犠牲的に、ラッセル協会の事務を担当し、奉仕してくれたのが、椎名潤君と京君の兄弟であった。潤君は東洋大学、京君は亜細亜大学在学中から卒業後にいたるまで、誠実をこめて会務万端に当たってくれた。協会を支え得たのは両君の人力の賜といって過言ではない。どんなに感謝しても感謝しきれないほどである。わたくしは、つとに両君の将来に希望を託し、必ずや有為なる人材として登場することを信じて疑わなかった。わたくしは、両君に、常に求道者たる姿勢を持すること、そして広く世界舞台に視野をひろげて進路の指針をただしく定めることを勧めてきた。

ともあれ、われわれは、1972年8月(5月の誤植)18日を期して、ラッセル卿生誕百年記念行事を全国的にくりひろげた。「朝日講堂」での講演会をはじめとして、京都市岡崎の市立公会堂での講演会。京都市の後援で盛会であった。谷川徹三先生、湯川秀樹博士も壇上に立たれた。大阪では朝日講堂。広島市では平和センター・・・。その他、地方の都市でも、それぞれユニークな行事が企画された。まさに、波瀾万丈の1世紀ほどにもおよぶラッセル卿の多彩な人生を偲ぶにふさわしい1年であった。こうした活動は、ラッセルと共に魂を燃焼した平和者たちの貴い人生記録であると共に、ラッセルと共に掲げた平和の灯は、暗黒と不安の世界にあっても、必ずや人類を平和の方向に導く道灯として永遠に消ゆることがないであろう。

永遠の青年(日高一輝君) 谷川徹三(肖像写真:松下が学生時代に大隈講堂控え室で撮影)

笠信太郎君は、1956年、朝日新聞論説主幹のまま常務取締役となり、1962年に辞して顧問、そして1967年12月に死去した。その間、朝日新聞は、数年にわたって、新年の社説で、世界連邦の理想と現実とを説き続けた。これはひとえに笠君の論説主幹としての意志によるものであったろう。

日高君は、1959年から1962年まで、ロンドンにあり、バートランド・ラッセルに親炙してその平和運動の手足となり、ラッセルが多感な青年たちを集めて、「百人委員会」を組織した際には、そのセクレタリーの1人となった。

そういう事情もあって、「日本バートランド・ラッセル協会」が作られたのである。私が、笠君の没後、その会長に推されたのには、1960年1月の雑誌「世界」に、ラッセルとの往復書簡(原題『世界政府の理想』及び『イデオロギーの差を超えよ』)を載せたのによることが大きかったであろう。

日高君は今年(1986年)5月の全国総会で、「世界連邦建設同盟」の理事長に選ばれた。この10月にはWAWFの会長 Hermad Lannung 主催の、デンマークのコペンハーゲンでの World Congress devoted to International Peace Years に出席した。

コペンハーゲンといえば、私が1953年、WAWFの前身で当時は「世界連邦政府のための世界運動」(World Movement for World Federation Government)といっていた、その第5回世界大会に出席のため、約10日間滞在したところで、今も数々の懐しい思い出が残っている。

日高君は、コペンハーゲンの会議から帰った翌日というのに、私を訪れてこの一文を求めた。日高君は、相変わらず若々しい。この永遠の青年のなお今後の活躍に期待する。