小野修「バートランド・ラッセルの歴史観」

* 出典:『日本バートランド・ラッセル協会会報』第10号(1968年4月)p.6-9.

* 小野修(1931~):同志社大学名誉教授/筆者は、このエッセイ執筆当時京都精華短期大学助教授

* (ラッセル協会・会員だより)小野修「トリニティ通信」

はしがき

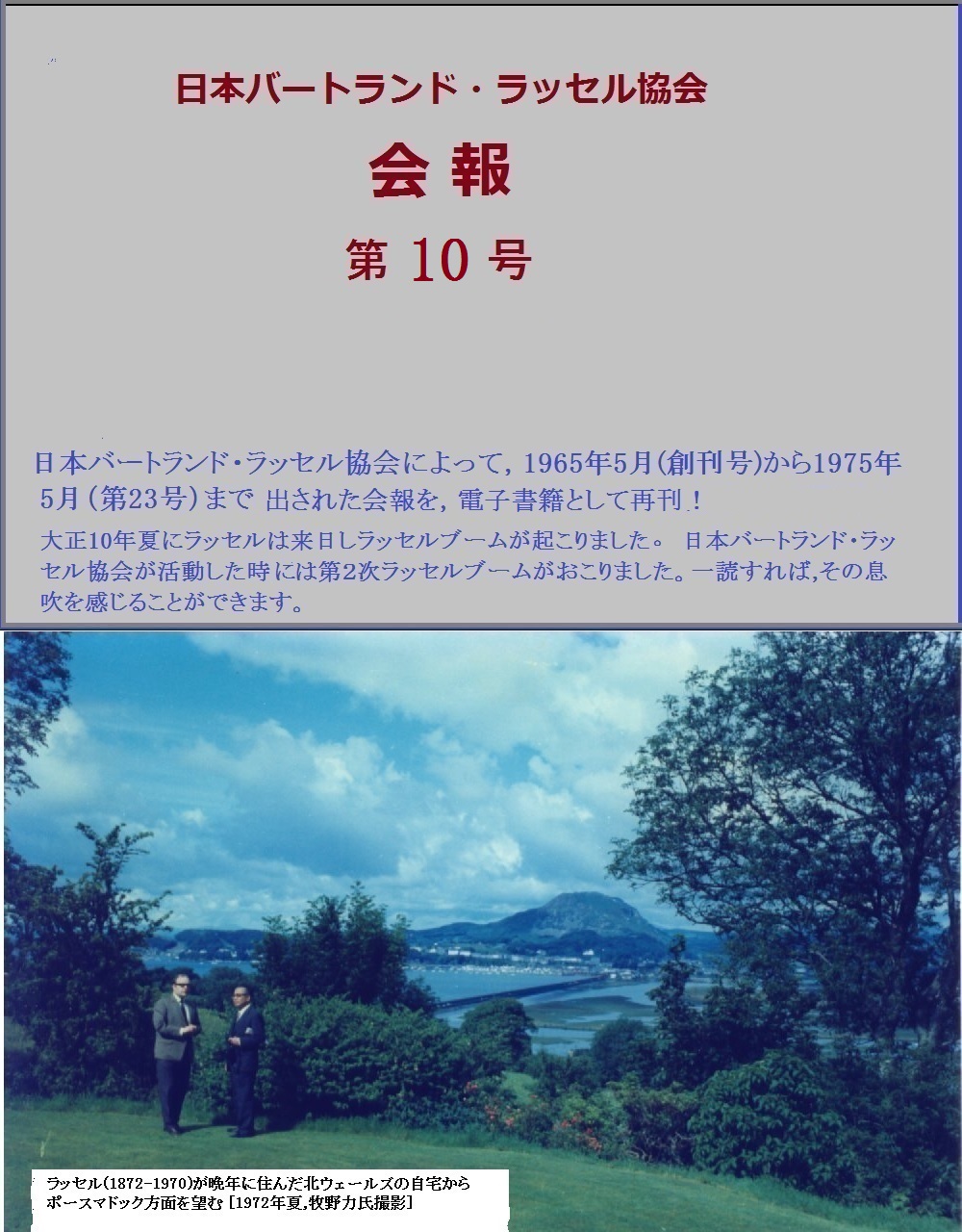

筆者はブリティッシュ・カウンシルの留学生として、1966年秋より一年間、ラッセルの母校であるケンブリッジ大学のトリニティ・カレジ(右写真:トリニティ・カレッジの Great Court)に入り、歴史学科の研究生として学んだ。このカレジには、E.H.カー、キトスン・クラーク、ピーター・ラスレットなどの著名な歴史家がフェローとして活躍している一方、ケンブリッジでは、オックスフォード大学のアイザイア・バーリンや昨秋亡くなったアイザック・ドイッチヤーなどの歴史家の連続講演も催され、筆者も大きな刺激を受けた。

筆者はブリティッシュ・カウンシルの留学生として、1966年秋より一年間、ラッセルの母校であるケンブリッジ大学のトリニティ・カレジ(右写真:トリニティ・カレッジの Great Court)に入り、歴史学科の研究生として学んだ。このカレジには、E.H.カー、キトスン・クラーク、ピーター・ラスレットなどの著名な歴史家がフェローとして活躍している一方、ケンブリッジでは、オックスフォード大学のアイザイア・バーリンや昨秋亡くなったアイザック・ドイッチヤーなどの歴史家の連続講演も催され、筆者も大きな刺激を受けた。

ラッセルの歴史観について書かれた論文は、今のところシドニー・フックによる一篇しかなく、それも、今から二十数年前にアメリカで発表されたもので、日本の学界には未だ翻訳や紹介がなされてはいない。拙稿が会員各位のご参考となれば、筆者の望外の幸いである。

1.歴史への関心

ラッセルは1872年に生れ、24才のときに処女作「ドイツ社会民主主義」(German Social Democracy, 1896)を出版し、英国の学界ではいちはやくマルキシズムに関心を示した。ケンブリッジ大学の学生時代に数学と哲学を学びながら、最初の著作が社会科学上のものであったことは、彼の政治や経済への並々ならぬ関心と研究への意気込みを示している。彼は『幾何学の基礎』(An Essay on the Foundations of Geometry, 1897)と題した数学論文によって、トリニティのフェローに就任したが、失敗したら、政界に入るつもりであったと後に述べている。後年のラッセルの政治上の活動が示すように、ラッセルの心の中には、つねに、数学に代表される冷静な論理の世界へのあこがれと、先祖から受けついだ社会改革にたいする宗教的ともいえる情熱がからみあっていた。ラッセルはあるとき「好きなものは?」ときかれて、「数学と海」と答えたといわれるが、「海」はある意味で、この混沌とした政治の世界の象徴である。(右上写真:ラッセルが晩年に住んだプラス・ペンリン山荘の庭からの眺め(1980年、故・牧野力教授のアルバムから)

ラッセルは1872年に生れ、24才のときに処女作「ドイツ社会民主主義」(German Social Democracy, 1896)を出版し、英国の学界ではいちはやくマルキシズムに関心を示した。ケンブリッジ大学の学生時代に数学と哲学を学びながら、最初の著作が社会科学上のものであったことは、彼の政治や経済への並々ならぬ関心と研究への意気込みを示している。彼は『幾何学の基礎』(An Essay on the Foundations of Geometry, 1897)と題した数学論文によって、トリニティのフェローに就任したが、失敗したら、政界に入るつもりであったと後に述べている。後年のラッセルの政治上の活動が示すように、ラッセルの心の中には、つねに、数学に代表される冷静な論理の世界へのあこがれと、先祖から受けついだ社会改革にたいする宗教的ともいえる情熱がからみあっていた。ラッセルはあるとき「好きなものは?」ときかれて、「数学と海」と答えたといわれるが、「海」はある意味で、この混沌とした政治の世界の象徴である。(右上写真:ラッセルが晩年に住んだプラス・ペンリン山荘の庭からの眺め(1980年、故・牧野力教授のアルバムから)

ラッセルは幼時期に両親をなくしたためか、少年の頃より、心の支えになるものを懸命に求めた。彼は名付親だったJ.S.ミルの『自伝』を読んで、不可知論者になったが、神に代るべき代償物を数学に求めた。数学のもつ真理と美が少年ラッセルを魅了し、後に、アリストテレス以後の壮挙といわれる論理学上の貢献を生む基礎をつくった。ラッセルは回想の中で、「私は正確を好む。はっきりした輪郭を好み、もうろうとした漠然をきらう」と書いているが、こうした精神の傾向は彼の歴史観にもあらわれている。彼は、少年時代、数学の次に歴史、文学へと興味を抱いた。祖父の書庫の蔵書を、彼は、むさぼるように読んだ。この頃のことは、アラン・ウッドの伝記や、ラッセルの『自伝』にくわしく出ている。こうして養われた彼の歴史や古典への造詣の深さは、後年のラッセルの著作の中で如何なく示されている。たとえば、『権力』や『自由と組織』、更には『西洋哲学史』などの筆致が示すものは、ラッセルが歴史家としてでも成功しえたであろうというような歴史感覚の鋭さである。かつて、ウィル・デュラントはその大部な啓蒙書『哲学物語』のラッセルを扱った章で「ラッセルには古典に対する嗜好がない」と書いたが、これは完全な誤りであって、デュラントがラッセルを充分に理解し得なかったことをあらわしている。ラッセルの歴史への関心は、「哲学と数学を除いて、何よりも歴史に私は興味を抱いた」という『我が精神の発展』(1944年)の中に見られる彼自身の言葉にもあらわされている。

2.科学的世界観

ラッセルの歴史観を述べる前に、その根底にある彼の世界観をしらべてみる必要があるだろう。大ざっぱに見て、ラッセルの世界観は、アインシュタインの相対性理論によって自説を修正する以前の時期と以後にわけることができるのではなかろうか。前期において、彼は、物質の実在や持続を認めていたが、アインシュタインの考えを知ってのち、物質の世界というのは、単なる事件の束、言いかえれば、変転する出来事の世界にすぎず、究極的には物量の恒久性も、力といった実体も存在しないと考えるようになった。この考え方は「物質とは知覚の束にすぎない」とみたジョージ・バークレイや、「精神とはつまり知覚群の総称であり、法則とは、出来事の連続の中に観察される慣習であり、慣習には必然性はない」と主張したディヴィッド・ヒュームの経験論を現代科学の先端の理論をとりこむことによって復活させたものであった。この考えを抱くことによって、ラッセルは決定的にへーゲルの哲学と訣別することになる。

ラッセルの歴史観を述べる前に、その根底にある彼の世界観をしらべてみる必要があるだろう。大ざっぱに見て、ラッセルの世界観は、アインシュタインの相対性理論によって自説を修正する以前の時期と以後にわけることができるのではなかろうか。前期において、彼は、物質の実在や持続を認めていたが、アインシュタインの考えを知ってのち、物質の世界というのは、単なる事件の束、言いかえれば、変転する出来事の世界にすぎず、究極的には物量の恒久性も、力といった実体も存在しないと考えるようになった。この考え方は「物質とは知覚の束にすぎない」とみたジョージ・バークレイや、「精神とはつまり知覚群の総称であり、法則とは、出来事の連続の中に観察される慣習であり、慣習には必然性はない」と主張したディヴィッド・ヒュームの経験論を現代科学の先端の理論をとりこむことによって復活させたものであった。この考えを抱くことによって、ラッセルは決定的にへーゲルの哲学と訣別することになる。

へ一ゲルの主張する宇宙における絶対精神の存在を否定した以上、絶対精神の弁証法的な発展としてとらえるへーゲルの歴史哲学を神秘主義とみなすことになる。当然、へーゲルの歴史哲学の継続者であるマルクス及びマルクス主義者の歴史哲学を疑わざるを得なくなる。哲学にかんするラッセルの立場の変化が、政治、経済、社会理論の上に反映するというのはこのような過程を経てはじめて可能なのである。

以上のような点を念頭において1903年、即ちラッセルが30才の年に雑誌に発表した『自由人の信仰』(A freeman's worship)と、1914年に書かれた「神秘主義と論理」(Mysticism and Logic)(松下注:同名の単行書は1918年刊)を読むと、そこには世界観の大きなへだたりが示されているのが理解される。後者で示したラッセルの立場は、その後も大筋においては変らずに保たれている。その主な内容は、真理に至る道は、直観に頼らず推論にもとづき、宇宙の統一原理を神秘とみなし、過去と未来を等しく重要性をもって眺め、事物を善悪によって判断しない公平無私の立場に立つことによって可能であるとする。

ここで問題とすべき今一つの点は、倫理についてのラッセルの考え方の変化であろう。『自由人の信仰』を書いたころのラッセルは善と悪とは客観的に知りうると考えていた。しかし、G.E.ムーア(松下注:G.サンタヤーナの書き間違い、と思われる。)の見解に影響され、善と悪は主観的な情緒の反映にすぎないと思いはじめ、ヒットラーに代表される社会的な悪を糾弾する客観的な規準が見出せずに悩む時期に入る。第二次大戦の前後から、再び、徐々に初期の客観主義に近い見観にもどりはじめ(松下注:「客観主義的」というよりも「自然主義的」)、「無私的な欲望」とか「キリスト教的愛」をはじめ、「共立的な欲望」といった概念を用いて、善的な行為を意味づけようとしている。

こうした世界観は現代科学の思考とその成果の上になり立っているので、それを科学的世界観と呼ぶことができるであろう。ラッセルの歴史に対する考え方は、この科学的世界観を基礎にしている。人間はあくまで宏大な宇宙の中の小さな存在にすぎず、しかも、地球自体の生命も有限である。宇宙はそれ自体善でも悪でもなく、目的も持たない。こうした大前提に立ってはじめて、人間と人間を囲む世界を眺める科学的思考の客観性を得ることができる。言いかえるならば、それは、「いま」と「ここ」ということをはなれて思考する態度であり、時間と空間上の点を越えて明析に、且つ、冷静に思考する態度なのである。ラッセルのこの科学的な世界観は初期から晩年まで一貫しており、それは、いわば、パスカルの述べた考える葦としての人間という考えに共通するものがある。

3.歴史の事実と教訓

ラッセルは、1904年、『歴史について』という論文(『哲学論文集』(1910年)に所収)を発表した。その立場は、その前の年の『自由人の信仰』に似かよっているが、特に歴史について論及しているので興味深い。この論文で、ラッセルは歴史的事実を重視し「歴史的事実は、その多くが、それ自体の価値をもっており、それ自体の面白さを持つものである」とのべ、「50の歴史よりひとつの資料の方が生命をもっている」と書いた。ラッセルによれば、歴史家の役割は、多くの資料から事実を選択してそこにある解釈にもとづいた世界像を提示することであるが、歴史に一般法則を見出そうとする試みには、あくまで限界があることを認めねばならない。というのも、歴史には偶然の要素が働くためである。歴史の価値は、それが我々を日常の世界から想像の世界へと飛翔させることにある。歴史を学ぶことは、人生におけるひとつの解毒の役割を果す。しかし、歴史の教訓は往々にして歴史の因果法則を想定し、それをすべてにあてはめようとするかたちをとるが、この因果法則を求めるのは理論的に健全とはいい難いので注意せねばならない。

『歴史について』では、それほどはっきりしていない因果法則や偶然性についての見解は、後に次第にはっきりと主張されるようになってくる。1956年に出版された『自伝的回想』(Portraits from Memories)の中に収められている「芸術としての歴史学」では、因果法則について次のようなことが述べられている。

「歴史における因果法則を可能な場合には発見するのがよいことは否定しないが、その可能性は、むしろ、せまい領域にしか存在しないと思われる。歴史的因果系列は、過去にかんして確立されたとしても、そのような系列が未来に成立することを期待すべき理由は多くない。なぜなら、関連する事実は非常に複雑であって、予測出来ない変化がわれわれの予言を裏切るかもしれないからである」

50年以上へだたって書かれたこの2つの論文を比較してみると、歴史的事実について、それ自体を興味あるものとして眺めるラッセルの姿勢にはほとんど変りがない。「芸術としての歴史学」では、その点が一層強調されており、歴史は詩になぞらえられている。ラッセルによれば、歴史家は、史実に忠実であって、且つ、芸術の魂を必要とするという。というのも、歴史は単なる事実の叙述に限られず、生き生きとした人間を描き出すことを要請されているのである。しかも、個人の価値を人間の集団より高く見るという個人主義的な見解が歴史の叙述に必要であることが強調されているのもこの論文の特徴である。

4.歴史における個人と偶然性

ラッセルの『西洋哲学史』と『自由と組織』はともに高い賞讃を浴びた書物である。前者は古代ギリシャから今世紀に至る哲学思想の歴史を政治的、社会的背景との連関において論じたものであり、後者は、1814年より1914年に至る産業と国家の百年史である。

ラッセルの『西洋哲学史』と『自由と組織』はともに高い賞讃を浴びた書物である。前者は古代ギリシャから今世紀に至る哲学思想の歴史を政治的、社会的背景との連関において論じたものであり、後者は、1814年より1914年に至る産業と国家の百年史である。

この二著の面白さは何よりも、そこに生き生きとした人間像が至るところにちりばめられていることであって、ラッセルは自ら魅力的な歴史の書き方の手本を示したかの感がある。この二著に共通して見られることは、歴史を動かす要因に偉大な個人の思想と活動と、また、それを可能にした偶然事(ラッセルの言葉によればチャンス)をみとめようとする点である。『西洋哲学史』の'まえがき'においてラッセルは次のように述べている。

「哲学者は結果であるとともに原因である。すなわち、哲学者は、その社会的環境や、その時代の政治、制度の結果であり。また、もし哲学者が幸運に恵まれれば、後世の政治や制度を形成してゆく諸信念の原因となる」

哲学者という一個の人間の上に集約的にあらわされたその時代の思想を、その生成とその影響力の波及というかたちでとらえようとするこの試みは画期的なものであった。手短かに言えば、この書物は個人が歴史の形成において、いかに大きな役割を果しうるかということを論証したのであった。分野こそ違え、産業社会と国家権力の組織拡大を、自由を理想として奮闘した個人との抗争のうちに把えて追及したのが、『自由と組織』であった。

しかし、思想的影響が長い時間的ずれをともないながら、論理というメディアを通して及ぼされる哲学史の分野と異り、実社会の発展は、改革者たちの思想と行動を位置づける社会的環境に、思いがけない偶然事が入り込んでいる。従って、未来は決して歴史の因果法則の予見には従わない。「もしも、ヘンリー八世が、アン・ボレーンと恋に落ちなかったら、アメリカ合衆国は存在しなかったであろう」といったラッセルの得意とする大胆な仮定も、偶然をとくに誇張して考えると、まことらしく思えてくる。勿論、ラッセルのこの仮定は、事実上、アメリカ合衆国が存在しているのを知っている今日の人間には知的な冗談と思われやすいのみか、アメリカ合衆国は社会、経済条件から生れるべくして生れたのであって、ヘンリー八世の離婚にもとづく教皇との衝突がなくても、いずれ、誕生することになったと考えるであろう。しかし、歴史の動きには偶然が働き、個人の意志が働くことを過小評価することは、歴史の発展を実際以上に秩序だったものと見る宿命論的な傾向が結びつく。こうした警告を読者の念頭におこうとするかのように、ラッセルは「自由と組織」の中扉にミルトンの次の詩をかかげている。

裁定者たる混沌が席につき、

決定を下して騒ぎはいっそう紛糾する。

こうして彼が治めたあと、

高位の仲裁者偶然が一切を支配する。

現代社会はコペルニクス、ケプラー、ガリレオなど少数の科学者に負うところが多いが、もし、彼らが存在していなかったら、今日の世界はもっと変ったものであったに違いないとラッセルは考え、知能が技術の原因であることを重視する。シドニー・フックの主張するように、ニュートンがいなかったとしても、誰かがいずれニュートンに代って万有引力の法則を発見したであろうということは大いにありうることである。しかし、ラッセルは例外的な天才の誕生は滅多にあるものではないと考えているのか、容易に自説を曲げようとはしない。

歴史の要因として、偶然を不当に重視することが危険であると、E.H.カーは『歴史とは何か』の中で述べている。カーによれば、偶然は事実ではあっても、歴史発展の要因とみなすことは危険である。というのも、偶然に依拠する歴史観は、未来に向っての行動に指針を与え得ないためであるという。

しかし、ラッセルは必ずしも偶然を過大視はせず、偶然は歴史の幾多の要因のひとつにすぎないとしている。

5.史的唯物論批判

科学的世界観の章で既に触れたように、ラッセルはへーゲルの観念的な歴史観に同調せず、従って、へーゲルの流れをひくマルクスの弁証法的唯物論の哲学的根拠にも批判的である。しかし、歴史の大筋の動向をきめるものが、何よりも経済的な条件であることは認めている。

「私はへーゲルやマルクスなどの歴史発展にかんする全体的見解を決して受け容れることはできなかった。しかし、概略の傾向というものは知りうるものであって、その研究は現代との関係から有益である」(『我が精神の発展』1944年、シルプ編『ラッセルの哲学』に所収)。

「歴史の経済的因果関係については、私は大筋においてマルクスに同意する。政治的な運動ばかりでなく、宗教、芸術、道徳というような部門においても同様に、歴史上の大部分の大きな動きの底には経済的な原因がある、ということについて、私はマルクスに同意する」(『自由と組織』)。

シドニー・フックは、ラッセルのこのような傾向から、ラッセルを批判的マルクス主義者と呼んでいる。「批判的マルクス主義者はつねに史的一元論や、すべての主要な歴史的事件や文化の変転が経済方程式に還元されうるという信念を拒んできた。経済生産の様式に加え、伝統、慣習、知性、ならびに卓越した個人の影響を彼らは認めてきたのである。マルクスも歴史を書いたとき、彼自身、正統的マルクス主義者ではなかった」(シドニー・フック『ラッセルの歴史哲学』)。

ラッセルが受け容れようとしなかったのは、歴史の弁証法的発展であった。ラッセルによると、歴史が弁証法的に発展するという信念は、歴史家の、宇宙にたいする気分(ムード)の反映にすぎず、そうした事実は論証できない。何故、政治の矛盾の結果が、より発展した組織の確立でなければならないのか、歴史は、数々の逆の事実、即ち、発展でなく、衰亡、退化を示しているではないか。しかも、共産主義の確立後の革命について何も語られていないということは、そこで弁証法が終るということになることを意味するのなら、論理的矛盾ではないか。さらに、唯物論は認識論にかんする問題で、それを実社会の問題とを結びつけるのは詭弁であり、どのような形而上学上の信念をもとうとも、そのことと、社会観とは全く別個の問題であるという。

「実際あった事実については、マルクスは彼の著書で非常に詳細な歴史的議論を展開している。これは大筋において完全に正当なものである。しかし、こうした議論のどれひとつとして、いかなる意味においても、唯物論に依存していない。共産主義が普遍的なものになるかどうか、という問題は、形而上学とは全く独立のものである」(『自由と組織』)。

6.歴史を動かす心理的要因

以上で述べた経済、思想、偶然、例外的な個人などにもとづく要因などのほかに、ラッセルは非経済的な歴史の要因として、心理的な原因をあげている。これは大衆心理とか信条に関連する問題で、端的にはナショナリズムの台頭や戦争の原因となってあらわれる。ラッセルが政治的社会的事象に心理的要求が働くことを強く感じはじめたのは第一次大戦の勃発に沸き立つ民衆の姿を見てからである。彼は大衆心理に働きかける信条の恐ろしい帰結について幾度となく警告を発し、積極的に平和連動に挺身しはじめるようになる。

ラッセルの人間観は、あくまで、人間を非合理的な情念の支配をうける生物としてまずとらえるところにはじまっている。彼は人間行動の源泉は衝動であり、その衝動の性質が、創造に向わず所有に向けられるとき、行動は葛藤と破壊的帰結を生み出すと見た。この衝動は単に、経済的利益追求を主要な人間行動の要素と見る合理的な考え方をくつがえしてしまう。

ナショナリズムという非合理的な感情は、経済的に見て明らかに自国に不利をもたらすとわかっているような戦争を敢てひき起すのである。具体的には、所有欲、虚栄、敵愾心、権力欲等の姿をとる所有衝動がもたらす破壊的な帰結をさけ、社会の健全さを育成するためには、創造的衝動の伸長を図らねばならない、とラッセルは考えた。

7.平和のための歴史教育

戦争や個人の抑圧のない自由な社会の建設のために、歴史教育は今後重要な、役割を担ってゆくとラッセルは考える。

今日まで、たびたび、歴史は権力の担い手たちによって事実をゆがめられ、彼等の都合のよいように書き改められ、市民を国家や権威のために、自己の自由を犠牲にしてまで奉仕するように教育する手段として用いられてきた。しかし、人生において真に価値のあるものは、偏狭なナショナリズムを越え、ひろく人類のために貢献をすることであり、個人が自由と尊厳をかちうる世界をつくり出すように努力することであろう。従って、歴史はそのような目標に向って教えられねばならない。ラッセルは次のようにインターナショナルな歴史教育の必要を説いた。

「歴史の教科書は、国際連盟の手により、米ソの援助のもとに書き上げられるべきである。歴史は国民史より世界史であるべきで、戦争より文明上の重要事を強調したものでなければならない」(『教育と社会秩序』)

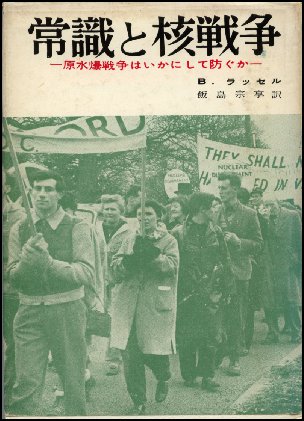

「いずれの国においても、その国の歴史は外国人によって書かれた書物で学ばれるべきである」(『常識と核戦争』)

正しい歴史教育の本質は、何よりも、それによって、人々が過去とそれにつながる現代の社会のありのままの姿をあやまりなくとらえ、権威による宣伝とまやかしを見破る力をつけ、あわせて、人間世界への理解と愛情を深めることにある。歴史は真に民主的で自由と平和を求める人間の形成に役立つものでなければならない。こうした考えが、ラッセルの歴史教育に寄せる期待なのである。

むすび

核戦争の脅威にさらされている人類が、今後生きのびてゆくか滅亡するかは、われわれの平和に対する意志と行動にかかっている。ラッセルが、老齢にもかかわらず、今日の世界に示している積極的な反戦の闘士としての姿は、彼が、大国のエゴイズムや狂信的な人々の暴挙のために、人類とその栄誉ある歴史と英知の遺産が、数刻にして灰燼に帰してしまう可能性の大きさを何よりも危惧するためである。

ある人々は、ラッセルの近年の反戦運動を過激とみる。しかし、勇気と賢明さにあふれた精力的な言動を、今もラッセルに求め、彼に老い込むいとまを与えないほど彼を必要としている今日の状況と人類が死の瀬戸際に追いつめられている現代の世界をつくりだした歴史を、今こそ我々は曇りなき眼で直視せねばならない。(了)

(主な参考文献)

1)ラッセルの著作

・『神秘主義と論理』(江森已之助訳)

・『自由と組織』(大淵和夫、鶴見良行訳)

・『自伝的回想』(中村秀吉訳)

以上、みすず書房。

・『教育と社会秩序』(鈴木祥蔵訳、明治図書)

・『核戦争と常識』(飯島宗享訳、理想杜)

・Bertrand Russell, On History (Philosophical Essays, 1910)

2)ラッセルに関する著作

・アラン・ウッド『バートランド・ラッセル』(碧海純一訳、みすず書房)

・柴谷久雄『ラッセルにおける平和と教育』(お茶の水書房)

・E.H.カー『歴史とは何か』(清水幾太郎訳、岩波書店)

・Sidnye Hook, Russell's Philosophy of History (Schilpp, ed. The Philosophy of Bertrand Russell, 1944.