牧野力「バートランド・ラッセルの中ソ観について」 - 日本バートランド・ラッセル協会_研究発表要旨

* 出典:『日本バートランド・ラッセル協会会報』第20号(1972年1月刊)pp.2-6.

* 牧野力は当時、早稲田大学政経学部教授、ラッセル協会常任理事

1 ラッセルの中国・ソ連とのかかわり合い

一九二〇年五月、約1カ月の滞在期間であったが、地上の一角に生れた社会主義革命の国への思慕の情やみ難く、英国労働党視察団に非公式メンバーとして参加した。その特別列車が国境に近づくと、全員が「インターナショナル」を合唱するほどの熱狂ぶりを示した。

一九二〇年五月、約1カ月の滞在期間であったが、地上の一角に生れた社会主義革命の国への思慕の情やみ難く、英国労働党視察団に非公式メンバーとして参加した。その特別列車が国境に近づくと、全員が「インターナショナル」を合唱するほどの熱狂ぶりを示した。

ラッセルは、一八九六年(二十四才)出版の『ドイツ社会民主主義』(German Social Democracy, 1986)」において、マルクス主義と社会民主主義の理論的基礎を論じ、『共産党宣言』を古今東西の政治的文献の最高傑作の一つと評価しながらも、教条主義や階級闘争論に批判的であった。この共感と批判の共存した彼の心情から、ソ連の革命の過程とその成果を自分の眼で確かめたかった。

レーニン、トロツキー、ゴールキー(ゴーリキー)などとも面談したし、一行も歓待された。しかし、ラッセルの眼に映ったソ連の明・暗の様相について、特に、その暗い面について、彼は沈思した。そして、社会主義建設の将来を考えた。その所見(の公表)は彼を孤立させた*1。

レーニン、トロツキー、ゴールキー(ゴーリキー)などとも面談したし、一行も歓待された。しかし、ラッセルの眼に映ったソ連の明・暗の様相について、特に、その暗い面について、彼は沈思した。そして、社会主義建設の将来を考えた。その所見(の公表)は彼を孤立させた*1。

帰国したラッセルはその所信をまとめ、一九二一年(松下注:1920年の誤記)に『ボルシェヴィズムの実際と理論』(The Practice and Theory of Bolshevism:邦訳書名『ロシア共産主義』)を出版した。

ソ連より帰ったラッセルを待っていたのは、中国講演協会からの招待状であった。米国のジョン・デュウイ博士(John Dewey)の次に、北京大学の講演を依嘱されたのである。ラッセルは、帰英後の孤立的心境の打開を求めて、客員教授としてこの招待に応ずることにした。

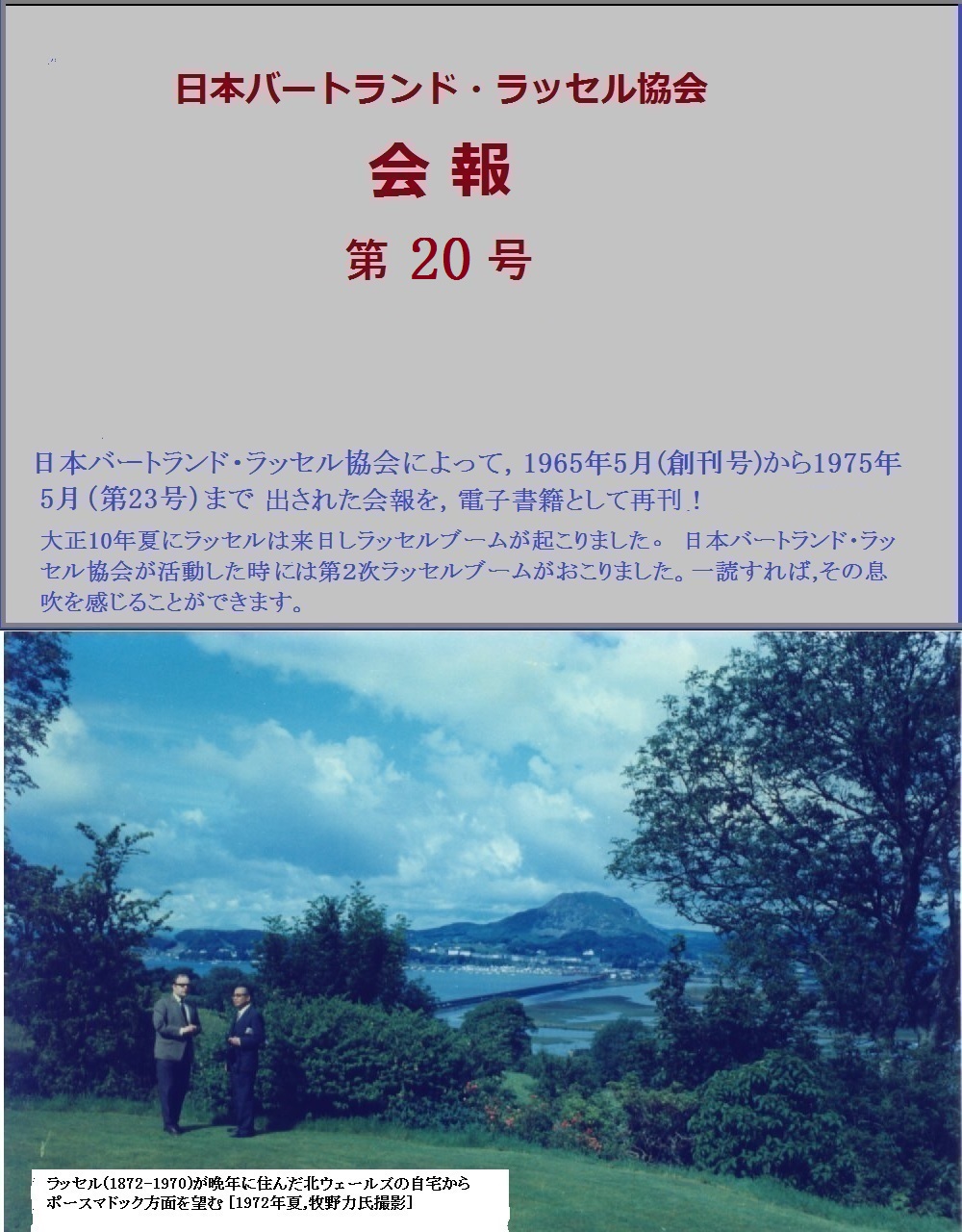

ソ連訪問と対蹠的なのは中国訪問であった。訪問の動機、経過、期間など外表的な点だけでなく、訪問により彼のつかんだ内容の質的な面やその反応ぶりなどにおいても、対蹠的であった。そして、この訪ソと訪中とにおいて行ったラッセルの所論が、半世紀後の一九七〇年代における中・ソ論争や文化大革命などに関連性をもつ記述であると解される。滞在中、肺炎にかかり、死亡誤報事件もあり、約一年後に彼は日本経由で帰国した。(短い日本滞在中の動静は『ラッセル協会会報』*2その他に掲載されている。)

一九二二年、帰国したラッセルは『中国の問題』(The Problem of China, 1922)を出版した。そして同書に語られた中国論は半世紀後の中国の現状に適中している点で高く評価されている。

2 『ボルシェウィズムの実際と理論』について*3

本書は、一九二〇年(当時)のソ連の現実に関する記述の第一部とボルシェヴィズムの理論面を論じた第二部の、合計十五章より成る。特に、理論篇たる第二部の最後の二章、「ロシア共産主義の失敗理由」と「社会主義成功の諸条件」はラッセルのソ連観の視点と論理とを示唆している。

「文明世界が社会主義体制(松下注:ラッセルは、ロシア'共産主義'は否定)を念願するのは必定で、これは次の数百年間の人類の進歩と福祉とに本質的に必要である。重要な問題点はそれへの移行(方法)である。西欧諸国がボルシェヴィズム理論を踏襲すれば、社会主義社会は実現せず、暗黒時代への逆戻りとなる。ソ連の失敗を容認し(松下注:はっきり認め)かつ検討することが必要である。」

と書き出している。

レーニン一派の権力奪取の成功と党員への懸命な献身とにもかかわらず、食料過剰の輸出国であったロシアが食料不足に苦しむ羽目になり、輸送問題と工業崩壊と文盲などがからみ合い、一九二〇年はソ連に最も苦しい時期となった*4。

ラッセルは、これらの現実の底にいろいろの素因が相関的に作用し、失敗を拡大していくのを観察し、諸悪の全系列の究極因として、ボルシェヴィクの人生観をあげる。失敗が失敗を招く連鎖反応の根本因として、「憎しみの教義」と「強制力により完全に人間性を変革しうるという信仰」とを指摘する*5。また、

「前者は体制破壊に有効であるが、権力の偏在や官僚主義との癒着を来たし易い。逆に、理想的社会建設の動力源は他の心理から生れる。このボルシェヴィクのものの見方は帝政ロシア以来の伝統と第一次大戦の諸悪に影響されている。ロシア的マルクス主義であるボルシェヴィズムの失敗を繰り返さぬためには、憎悪の哲学に支えられる企図の代りに、希望に根ざす企図をもってすべきである。

従って、一人一人の社会主義者が、資本家とその同調者の処罰以上に、人類の幸福をヨリ重視する視点に立つことを尊重すべきである。」*6

と述べ、「社会主義成功の条件」に言及する。

「共産主義(松下注:誤解を与え易い訳語となっているが、当時における 'communism' は、現在で言えば「社会主義」にあたる。参考:The Practice and Theory の1948年版へのラッセルの注)の基本理念は決して実践不可能ではない。実現すれば、はかり知れぬ程、人類の福祉に貢献する。従って、困難な点は、基本理念にはなく、資本主義からの移行に関するところにある。」*7

と彼は書き出す。

「一九二〇年のソ連の現状こそ、移行問題が如何に重大かを証明する実例である。第三インター方式では移行は成功しないし、共産革命の成功は産業を麻痺させないことにある」

と考える。そして、欧米各国の革命勃発の場合をそれぞれ想定して、第三インター方式の非現実性を説く。

「大衆の支持を得ない少数者の先駆的工作にも限界があるし、勤労者の生産面と経営面とにおける能力が確保されぬ限り、文盲のために権力奪取の成功も裏切られることになる。産業自治と民主化とは成功の必須条件である。」*8

憎しみは破壊をもたらし、権力奪取を成功させるが、やがて必然的に、強制主義→権力集中→官僚主義→非民主化→大衆離反→大衆疎外→権力悪蔓延、などの連鎖反応を招き、建設の妨害要素を生むことを彼は指摘する。

本書は、英国で、ソ連誹謗の書と受けとられた。彼らはソ連礼賛の言葉を期待していたからである。そして、この書評は英国だけでなく、アメリ力の共産主義同調者についても同じであったらしい。果して、彼はソ連に悪口を言ったのであろうか。

最近、猪股研究グループが故猪俣津南雄氏の未発表の英文書翰を発見した*9。彼は日本共産党初代議長だったが、まだ米国で共産主義研究をしていた頃、白人共産主義者同調者に宛てたものがそれである。その内容は「ラッセルのソ連観はソ連非難のものでなく、権力の在り方を示したもので、レーニン政権への忠告」と読み、かつ文脈の誤解をいましめている。まさに、ラッセルが彼の権力論において述べた内容に一脈あい通じている。

死ぬ前のレーニンは、彼の著述*10の示すように、プロレタリア民主主義の充実に苦慮していた。それは「権力」の在り方への正論であり、社会主義者の悲願であろう。そして、ラッセルの民主主義論もその中で生息できる性格のものである。

ラッセルはソ連に好意を寄せていた。その故にこそ訪問したのであり、忠告をしたのである。本書の中で、一九二〇年のロシアにおけるレーニン政権の役割を認めている。また訪中の途次、求められて、船内で講演を行なうラッセルの姿勢にもそれは読みとれる。社会主義とボルシェヴィズムの差異を知らぬ一般人にソ連の話を行なう時、ラッセルの講演はソ連称賛の話であった*11(H)。

誹謗の書とみるか、忠告の書とみるかの事柄以上に、一九七〇年代のラッセル研究において更に意義深いのは、次の点ではあるまいか。

本書が一九二〇年のソ連の実情を観察した上の分析であり、社会主義の成功のための判断と結論である故、それらを(スターリン治政をもふくめ)五十余年間のソ連の歩みをふくめ、現状と対比できること、更に、同じ共産主義国として弟分にあたる中国の歩みとも対比でき、中・ソ間に起きた関係や論争に対応させる意味すらあることなどで、本書は、今日的意義を失っていない。そして、ラッセルの分析と判断と結論とが果して、正論か邪説かを論ずる上でも、この中・ソ関係の現況にまで延長配慮する必要があろう。これらの点で、本書は半世紀後にその真価を問われる運命をもつわけである。

3 『中国の問題』について

本書は十五章より成る。中国を論ずる上で白人列強と日本とは除外できないので、日本にも数章を割いている。日本の長所と短所とを素直かつ的確に指摘している。(日米戦争の勃発と末路とに関する彼の記述は現実的に論証された。)今から約半世紀前の中国は、外からは白人列強と日本とに侵食され、内は馬賊的将軍たちの縄張り争いにより無政府状能に陥っていた。

本書は十五章より成る。中国を論ずる上で白人列強と日本とは除外できないので、日本にも数章を割いている。日本の長所と短所とを素直かつ的確に指摘している。(日米戦争の勃発と末路とに関する彼の記述は現実的に論証された。)今から約半世紀前の中国は、外からは白人列強と日本とに侵食され、内は馬賊的将軍たちの縄張り争いにより無政府状能に陥っていた。

日本人は、弁髪と纏足の中国人を"チャンコロ"(松下注:今では差別用語としてこのような用語は使ってはいけないということになっていますが、訂正することはよくないと考えますので、そのまま掲載します。)と蔑視する発想に馴らされていた。それは日本が近代化、西欧化の優等生だったからである。西欧物質文明を追う眼には、対蹠的な姿の中国の現実は、劣等国、弱大国としか映らなかった。ラッセルはこれに反し、第一章「問題点」の中で、西欧文明そのものを懐疑し反省している。

「中国はやがてアメリカに次ぐ世界最強の国となる。」(大正十年頃の中国を見れば、これは奇狂の言としか思えなかったろう。)

「中国人は、日本人と逆に、西洋文明に対処している。自国の長所と西欧の長所との融合を計る発想と体質をもつ故に、新しい人類の文明を生み出す資格をもつ。」

「中国人は倫理を最上に重んじ、平和主義者、かつ、合理主義者である。」

「妥協実践・輿論尊重の二点で英国人に似ている。」

「'若い中国'(young China)はボルシェヴィズムに救国の期待をかけているが、やがて、失望するであろう。」

「中国の文化的独立が政治的独立と共に必要で、前者は後者の(松下注:会報n.22に訂正あり:「後者は前者の」の誤記)ための手段にすぎない。」

他の古代文明国が消滅したのに、二十世紀までその文明を持続させてきた中国に、彼は驚き、解明を求めた。中国を珍奇な極東博物館と観ず、また、西欧的視点から判断して中国の後進性を論ずる姿勢に同調しなかった。中国の文化的伝統を貫く論理をつかむ上からも、西欧文明的発想と離別し、逆に西欧文明の反省と批判から出発した。

その結果、西欧文明のメリットを科学とテクノロジーに見た。しかし、これは、物質主義・権力主義・軍国主義・帝国主義へと移行し、やがて、西欧文明のデメリットに変貌する論理を見落さなかった。

例えば、西欧人が例外なしにありがたがる"進歩"なる概念内容を、欲望達成のための倫理上の仮装、権力愛の現れと、赤裸々に白日に曝した*12。今日の公害時代の公害論(環境論)を思い出させる。

本書の冒頭にラッセルの掲げた荘子の「混沌の寓話」を科学的分析に立脚する西欧機械文明への自戒・批判と読む時、その意義と文脈とが生かされるのではないだろうか。

本書は中国ベタぼれ論と全然ちがう。ラッセルの判断のもつ浸透性と広域性と綜合性の故にこそ、西欧主義の視点にのみ立脚しないが故にこそ、(中国問題の権威である)フィッツゼラルド教授の書評が生まれた*13。そして半世紀の射程内においてもその判断と結論とが光彩を失わないのであろう。

本書出版は大正十年頃(松下注:1922年=大正11年出版)である。観察力・洞察力の抜群さがよくわかる。

国民性論や文明論で漢字文化とアルファベット文化のちがいが「言語と思考」との関係に及ぼす問題に言及している。この点もラッセルの立論の性格を現わしている。(第二次大戦後には、言語と思考との相関性などに由来する論議は世界的に普及し、常識となっているので、少しも目新しくないが、半世紀前に、国民性論、文明論に適用する発想は尋常ではない。)彼は約四十年後の再版の序の中で、中国国民性論と東西文明比較論との二章には,「加筆訂正の要なし」と自信の程を示した。

ラッセルの指摘した中国国民性論や中国人自助自立論が一九五〇年代の中国に適中していただけでなく、さりげなく二、三行に書き示された諸点が一九六〇~七〇年代の中ソ論争の基本的争点の論拠をわれわれに示したとさえいえる。ここに、本書の今日的意義がある。そして、訪ソの成果である『ボルシェヴィズムの実際と理論』と訪中の成果である『中国の問題』とが、共に七〇年代の国際関係の現実の中で、実証的に、解明説得の論理を内包しているのは興味深い次第である。

4 中ソ論争と文化大革命について

イ)中・ソ論争の基本的争点

共産主義・マルクス主義を共に信奉するソ連と中国との兄弟国が一九七五年から一九八○年の間に一大決戦を行なうと予想する人*14もいる。軍事に門外漢である筆者は唯、回避を祈願するだけであるが、他方、中・ソ論争を国際的利害関係のかけ引き以上の根深さをもつものと読みとる次第である。これは、国連参加の冒頭における中国代表の初演説にもうかがえよう。

では論争は何に由来するのであろうか。(論争の実相解説には、筆者は専門家の所見・判定(福島正夫編『中国の文化大革命』)*15~20を参考にする外ない。)

「周知のように、中ソ論争のなかでも、このプロレタリアート独裁をめぐる両国共産党の対立は、早くから一つの焦点になっていた。…ところが中国における文化革命の開始とその進展によって、はじめてプロレタリアート独裁をめぐる問題こそが、中ソ社会主義の生死をかける決定的な対立点であることが明らかになったのである。劉・鄧実権派がしばしば中国のフルシチョフとか、"走資派"(資本主義の道を歩む派)と呼称されるのは、中国国内におけるプロレタリアート独裁のソ連的理解者として批判されるのであり、それは資本主義樹立を直接指向しているのではなく、いわんや造反派が実権派打倒へ民衆を扇動するための、たんなる蔑称ではない。*16

「社会主義のもとで生産力を回復するため、一時的にせよ革命のテンポをおくらせることは、歴史的にみて不可避ですらある。しかし、その場合でも、革命が先か、生産が先かという二者択一を迫る見解の対立が、社会主義とは何かという問題に根ざして、たえず発生してこざるをえない。この点で、ソ連と中国、具体的にはスターリン、フルシチョフと毛沢東とのちがいは決定的であるように思われる。……スターリンの社会主義観に特徴的な点は、基本的には、生産手段の社会的所有そのものにたいする絶対的信頼、社会主義社会における生産力の急速な発展への確信、そして、生産力の発展によって人間の意識も変化していくという楽天的な物質第一主義であり、思想革命の軽視がひそんているように思う、とりわけこの傾向は、第一次五カ年計画の遂行以降強まり、その最終的決着が、一九三六年末のソ連社会における階級消滅論となった。 このロシア革命後、ほぼ二十年で階級は消滅したとするスターリンにたいして、革命後同様の歳月を経過した中国が「絶対に階級闘争を忘れてはならない」と叫び、文化大革命をおこなったことは、中国とソ連の、社会主義のめざす目標とその方法がほとんど一致点をみいだしえないほど隔絶していることを示すものであり、また中国の文化大革命が、明らかに一九三六年のスターリン以降のソ連社会主義の実態を分析したうえで、おこなわれたものであることも推測にかたくない。その場合、批判されている実権派の政策は、ソ連社会主義建設路線をそのまま踏襲したというよりは、物質的生産力の向上によって、人間の意識もかえうるとの認識が不徹底ながらあり、かつまた政策担当者として生産力の回復を第一とせざるをえない立場におかれていたことも考慮に入れざるをえない*17。

「しかし、社会主義社会に現に実在する労働者、農民は、まだ旧社会の習慣を色濃くその身にまとっているのであって、とりわけ私的利益の追求欲は隠然として存在している。労働者、農民の一人一人の思想革命を経ずに、その私的関心を刺激することで当面の生産意欲を向上させることは、プロレタリアート独裁を内部から崩壊させることになると、毛沢東は考えたのである。プロレタリアート独裁下の階級闘争が、小ブルジョア的意識との長期にわたる激しい闘争を主としているにもかかわらず、客観的諸条件が生産力の急速な回復を必要としているとき、毛沢東は生産が先か、革命が先かという二者択一を、革命をうながすことで生産を発展させるという二者択一として提起したのであった。それは物質第一主義に対する人間第一主義、思想第一主義であり、そのため極端な精神主義とも非難される所以である」*18。

「大衆の中へ入り、大衆に密着し、大衆に学ぶという発想は、ほとんどスターリンに認めることは不可能である。このようにスターリンと毛沢東との幹部政策の相違、ひいては官僚主義の克服策の相違は決定的に異り、従ってまた当然、その相違が文化大革命という形をとって中国であらわれざるをえなかったのである。」*19(この相違の可能性は『中国の問題』の各所に散見される。)

「スターリンと毛沢東との、社会主義下における階級闘争観の決定的相違点は、前者の早期階級消滅→階級闘争消滅→全人民国家の成立説に対して、後者の階級、したがって階級闘争の半永久的存続説という点であろう。」*20

(少し長いが以上の文脈から、文化大革命の生起する背景も了解されるかと思う。)

レーニンも死亡の数年前に思想革命に苦慮した。精神革命により、プチ・ブル根性のたたき直しを至上とするエネルギーこそ、文化大革命ではあるまいか。

ロ)文化大革命のねらい

文化大革命が邦学新聞(注:多分邦字新聞の誤記)に報ぜられた当初、毛・劉の党内権力争いという解釈が外表的ニュースと共に流された。しかし、一部の人々は共産主義国建設におけるソ連路線と中国土着派との対決と解釈した。そして、次第に真相が判明した。資本主義体制からの権力奪取に成功しても、プチ・ブル根性が精神革命の洗礼を受け、確実に実践を通して保証されなければ、ソ連の二の舞をすることになると毛沢東は考えて、之に着手したのであろう。そして、大衆参加により、官僚主義を阻止し、プロレタリア民主主義が形骸化するのを避けたいのである。それは、奨励金を与える優遇方式や利潤理論導入などにみられる生産第一主義・物質的報酬を優先させるなどのソ連型に対し、人間倫理第一主義・精神力優先の思想革命を広く充実させたいのであろう。

5 ラッセルの社会思想の射程

ソ連型と中共(中国)型とのちがいには、ラッセルが社会主義論、権力論、民主主義論において述べた内容が関連している。明治維新と十月革命とは、ラッセルの眼には後進国の西欧的近代化への努力として共通していて、一方は西欧資本主義を、他方は西欧社会主義を目指しているという差があっても、その理念への姿勢・態度・政策発想の点では西欧文明の特色を踏襲し、しかもデメリットまでもまる抱えにしている点*21で共通している、と映じた。しかし、中国人に接したラッセルは、中国人の思考性格・国民性の文化的背景を知るに及び、中国が西欧文明のデメリットに迷わされないところ-人間尊重、倫理主義の伝統、人生の目的への発想、平和主義に世紀の希望をかけた*22。十月革命につづくソ連の歩みにアメリカニズムの類似を見た*23。それが忠告に変った。ここにラッセルの洞察力が働いている。そして、それが五十年後に、異質的文化の背景をもつ弟分の国が兄の国を批判するというカタチをとった。

ラッセルの権力論に根ざす、彼の洞察力の帰結は、対ソ忠告となり、その忠告の真意は、半世紀後に同じ共産主義の弟分国によって民主主義の形骸化阻止への努力として継承された観がある。(勿論、上述のように、レーニンも文化革命と、大衆参加とに配慮していたことは著述に示されている)*24。つまり、彼の権力論、民主主義論の語る論理から、中・ソ論争の関係を照射してみよう。

i)独裁と大衆参加(プロレタリア民主主義の一方式)

ii)階級と対内交流(民主化充実持続の一方式)

iii)官僚主義化と大衆参与(民主化充実条件)

独裁・階級・官僚主義化は「権力」の在り方に関する重大問題である。大衆参加・対内交流・大衆参与は、民主化の必須条件である。(ラッセル『権力』参照)

一方に、裁判処罰と強制労働があり、他方に、大衆批判と自己反省・実践とによる戦列復帰がある。これらの関係領域に対するラッセルの中核的論議は『権力』(Power,1938)『政治理想』(Political Idals, 1962→松下注:米国では1917年刊)、『民主主義と何か」(What is Democracy,1961→松下注:1953年のまちがい)、その他の中に詳述されている。

いささか極端で粗放な表現を許されるならば、"社会科学の根本概念は「権力」の在り方の解明にある" というラッセルの論理と彼の権力論とは、*25ソ連と中国の両国の共産主義国建設の経過の中で、実験・実証されている、といえまいか。(紙面の都合上、参考文献の挙証、出典、それらの頁や行の記載を省いた。詳述は他の機会にゆずりたい。)

参考文献

1)『(ラッセル)自叙伝』第二巻

2)『日本バートランド・ラッセル協会会報』第二号及び(雑誌)『改造』など

3)江上照彦訳『ソ連共産主義』(社会思想社)

4)河合秀和著『レーニン』(中央公論社、中公新書)

5),6)The Practice and Theory of Bolshevism(以後PTB と略す)第二部第六章

7),8)PTB第二部第七章

9)『日本バートランド・ラッセル協会会報』第十七号

10)世界の名著n.58『レーニン』(中央公論社)、『現代の理論』(昭和四十六年十月号)

11)『自叙伝』第二巻

12)『歴史の進歩とはなにか』(市井三郎著、岩波新書)

13)アラン・ウッド著、碧海純一訳『バートランド・ラッセル-情熱の懐疑家-』(みすず書房)

14)菊地昌典著『人間変革の論理と実験』

15)福島正夫編『中国の文化大革命』

16) 14)のpp.79-80.

17) 14)のp.82.

18) 14)のp.83-84.

19) 14)のp.88.

20) 19)に同じ

21)『中国の問題』(理想社)第十章

22)『中国の問題』第十章及ぴ終章

23)『自叙伝』第二巻、PTB、『中国の問題』

24) 10)世界の名著『レーニン』、『現代の理論』及び、14)『人間変革の理論と実験』

25)『権力』第一章