服部平治「バートランド・ラッセルとG.D.H.コールの場合」

* 出典:『木鐸』(木鐸社)n.54(1988年8月30日発行)pp.6-7 & 5下

* 服部平治(Hattori Heiji, 1935~ ):執筆当時、聖泉短大助教授/現在、鈴鹿国際大学国際学部国際文化学科教授

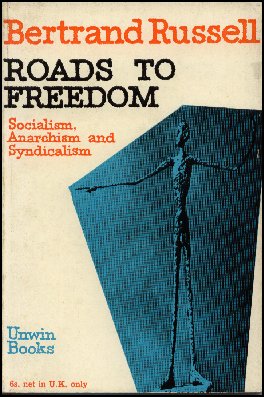

NCF(徴兵反対同盟)の週刊誌 Tribunal(注:一番下に Tribunal の画像があります!) に掲載された論文が原因で、1918年5月に、バートランド・ラッセルは投獄されることになったが、この入獄直前に『自由への道』を書き終えていた。この著書において、ラッセルとギルド社会主義との接点が見出される。その中で、ラッセルは無政府主義的ギルド社会主義を支持するとのべている。

NCF(徴兵反対同盟)の週刊誌 Tribunal(注:一番下に Tribunal の画像があります!) に掲載された論文が原因で、1918年5月に、バートランド・ラッセルは投獄されることになったが、この入獄直前に『自由への道』を書き終えていた。この著書において、ラッセルとギルド社会主義との接点が見出される。その中で、ラッセルは無政府主義的ギルド社会主義を支持するとのべている。

ラッセルの家系は、伝統的に自由党支持であり、ラッセル自身も若い頃は当然の如く自由党員であった。事実、1914年までは正統派自由主義者であることを自認していた。ただ、1910年代に入ると、ラッセルは次第に社会主義に関心を持つようになり、第1次大戦が勃発すると間もなく労働党へ入党することになるが、彼は終生個人主義者であったといえよう。

ラッセルは集産主義、とりわけ官僚主義的社会主義を嫌悪した。国家社会主義が権力集中(これは人を堕落せしめる)に導く恐れがあることを強調し、ギルド社会主義が個人的自由と両立するとみなすが故に支持したのである。彼にとっては富の不平等よりは、権力の不平等のほうが耐えがたかった。フェビアン主義者になりながらも、フェビアン主義の根本命題は国家崇拝であると断じ、典型的なフェビアンであるウェッブ夫妻に対しては、その自伝の中で辛辣な言葉を吐いている。即ち、ウェッブ夫妻が非民主的で、効率のためには手段を選ばぬマキャベリストであり、ドライさと冷酷とを兼ね備え、個人的感情など紙屑籠同然とみなしている、と(もっとも、ビアトリス・ウェッブの方でも、ラッセルを「貴族主義的アナーキスト」と呼んでいるところをみると両者とも相手に対して手厳しい見方をしているが)。

また、第1次大戦後、ソ連へ旅したが、その時の体験をもとに著したボルシェヴィズム論(1920年)の中で、ボルシェヴィキを専制主義者と断じ、ロシア民衆はロシア政府の「奴隷」であると喝破している。ところで、1910年代に入ると、イギリスではいわゆる労働不安が発生し、フェビアン主義のような改良主義は激しい批判にさらされることになる。「労働組合運動を単に賃金と労働条件を守る為の手段としてだけでなく、資本主義との戦いにおける攻撃的武器として用いるという新しい考え方」(G.D.H.コール,1889-1959/右下肖像写真)が発生してきた。この新しい考え方を表現する観念の1つが、直接行動(ゼネスト)による新しい社会の創出を説くサンディカリズムをイギリスに輸入した、ギルド社会主義に他ならない。ギルド社会主義の芽生えは、A.J.ペンティに見られるが、当時華々しい活躍をしたのがG.D.H.コールであった。コールは、オックスフォード大学時代からフェビアン協会に入っていたが、フェビアン主義者がもっぱら理論的研究に専心していて、労働者階級の日常の要求を充足させる運動に取り組まないのを不満に思っていた。また、資本主義体制内で労働者の雇用条件や地位の改善を求めることで満足する労働党が、積極的に社会主義の実現を目ざすのではなく、もっぱら自由党にすり寄る状況を見て、議会不信に陥ち入ったコールは、フェビアン協会が労働党と手を切ることを執行委員会に提案したが、圧倒的多数で否決されてしまった。1915年3月の執行委員会で、客気にかられた「怒れる若者」は、先輩フェビアンに向って悪罵の限りをつくした。彼は隠然たる力を持つビアトリス・ウェッブを攻撃し、委員連中などは血ぬられた愚か者であり、協会が微温的態度をとりつづける限り、コール自身は執行委員会から、否、協会からすら脱退するであろう、と恫喝した(このような跳ね上がったコールを目の当りにしながらも、ビアトリス・ウェッブはコールを高く評価し、夫シドニーの後釜に坐るだけの才覚を持つと考え、「この若者は将来きっと首相になるわ」とすら同志に漏らしている)。だが、協会内部の大勢は、そのような反抗を許さなかった。そこで、コールを含めてフェビアン協会のオックスフォード支部は、協会から脱退してしまった。

コールは、W.モリスの著書を読んで社会主義者になったといわれる。彼は1930年代には、多くのイギリス知識人同様、マルクス主義に接近するが彼の心情には、モリス的反産業主義が色濃く刻印されている。コールの美的趣味は、モリス的世界に支配されていた。夫人の言によると、イギリスの田園へ行くと、コールが探し求めるのは、モリスの描く村や野や牧草地であった。彼は観念的田園人なのであって、現実の農業については皆目無知なのであった。だから、豚小屋の中をうろつく豚や牛馬の糞を目にすると、怖気づく有様であった。

コールは、W.モリスの著書を読んで社会主義者になったといわれる。彼は1930年代には、多くのイギリス知識人同様、マルクス主義に接近するが彼の心情には、モリス的反産業主義が色濃く刻印されている。コールの美的趣味は、モリス的世界に支配されていた。夫人の言によると、イギリスの田園へ行くと、コールが探し求めるのは、モリスの描く村や野や牧草地であった。彼は観念的田園人なのであって、現実の農業については皆目無知なのであった。だから、豚小屋の中をうろつく豚や牛馬の糞を目にすると、怖気づく有様であった。

最後に、ラッセルとコールとの関係について考えてみよう。この両者は、最後まで親交を結ぶことがなかったといわれる。両者は気質的に合わなかったようだ。貴族出身のラッセルは高踏的で、上から民衆に接近しようとしたのに反して、不動産屋の息子であるコールは、民衆と共に歩もうと考えていたといえよう。「自由と組織」というテーマは、ラッセルのお得意のテーマであるが、彼は特定の組織にのめりこむことはなかった。例えば、労働者協会への加入をめぐって、ラッセルは、加入を自発的なものと考え、コールは、労働者の立場に立つのなら、加入は強制的であるべきだといって対立した。ラッセルは、ギルド社会主義にコミットした時期でも共鳴者にとどまった。コールは、彼のこの限界を鋭くかぎとっていたのである。(聖泉短大助教授)