「人間の内なる平和-バートランド・ラッセルは語る」

* 出典:『朝日ジャーナル』v.7,n.47(1965.11.14)pp.12-19.

* Interview with Enrique Raab.

Sunday Citizen, 31 Oct. 1965.【インタビュー(朝日ジャーナル特約)/上原和夫(訳)】

記事巻頭の説明)

アメリカ兵の一団が,暴動化した(ソ連の)コルホーズの周辺をパトロールしている姿や,中国の派遣部隊がアメリカのリトルロックで秩序回復に当っている場面を,想像できるだろうか

(松下注:いずれの部隊も国連軍,あるいは世界連邦政府軍の指揮下にあるもの)--だが,ラッセル卿は,こうした姿をなお強く追い求めている。これは,九三歳になっても死よりも生を信ずる老哲学者が,最近のできごとについて,その見解をフランス人ジャーナリストに語ったものである。

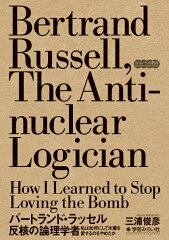

(右下写真:最近,労働党の政策に反対して脱党,党員証を破るラッセル卿=WWP)

二〇年前,

広島が最初の原爆で焦土と化したとき,人類はこれらの廃墟のなかに,また受難者への追悼のうちに,憎むよりむしろ恐れるべき象徴,つまり

第三次大戦の可能性を見出した。第三次大戦は,不可避的に,最後の,そしてもっとも恐ろしい,絶対的,確定的な核戦争となるのであろう。

哲学者であり,綿密な数学者でもあるバートランド・ラッセル卿は,人びとの'平和のためのたたかい'をおこなっている。光栄ある老齢に達したにもかかわらず,献身的で,一歩も後にひかない彼は,平和は不可避であり,また可能であるとの考えを人びとにうえつけるため,多くの都市の通りを行進し,数多くのたたかいをたたかうことをちゅうちょしなかった。

広島を二度と繰り返してはならない

(ノー・モア・ヒロシマ)という希望は,追憶より大切であるから,この希望を誰よりもよく'象徴'しているラッセル卿に接することは,あの天変地異的爆発から二〇年をへた

一九六五年の今日,諸般のことがらについて,もっとも現在に密着した,新しい解明を与えるように思われる。

このため,

わたし(Enrique Raab)は,ある雨の日の午後,(英国)ウェールズのペンリンダイドライス村のプラス・ミッドフォードの自宅に,バートランド・ラッセル卿をおとずれた。

この人里離れたところでわたしは,広島,現在の世界の指導者,国々の政策,人間の運命,について,彼と長い間話し合った。以下は,九十三歳になっても,死より生を信じている老哲学者の見解を記録したものである。(アンリック・ラーブ)

[松下注:ラッセルが使うはずがないと思われる「ぶっきらぼうな言葉(訳語)」については,ほんの一部だけですが,少し丁寧なものの言い方に直してあります。]

|

ラーブ |

ラッセル卿,最初の原爆が広島に投下された一九四五年八月六日は,「歴史的」意義のある日ですか。 |

|

ラッセル |

その質問に答えることは,いまのところまだ不可能だ。人類が自殺行為に走るほどバカなら,もちろんこの日は重大だ。患者の'断末魔の苦しみ'がはじまった日は,カルテのうえで重大な日なんだから。だが,人類が見かけよりもっと理性的だということになれば,その答えは'ノー'だ。八月六日という日は,(歴史的に言って)重大ではない。

|

|

ラーブ |

だが,数人の決定で人類が破滅する'可能性'は,核兵器の登場ではじめて現れてきたのです。(注:そういう意味では重大な日ではないのか?)

|

|

ラッセル |

その通りだ。これは精神的にみて,'新しい事態'が生れたことを意味する。数人どころか,たった一人でも,やろうと思えば,人類を破滅できる。たとえばジョンソン(大統領/任期は1963-1969年)だ。

|

|

ラーブ |

おっしゃる通りだが,その点,ブレジネフ(ソ連首相)だって同じでしょう。ともかく,この危険と向かいあっているのですから,人類存続の運命と直接結びついた'新しい責任'が政府に生じてきたことは否定できませんね。ところで,ラッセル卿,あなたのみたところでは,この責任はどういうふうに認識されていますか。

|

|

ラッセル |

てんでお話にならない。'新事態'に気がついているものは(政府の要人には)誰もいないのではないか。みんないい気になって,あいかわらずバカげたことを繰り返している。

|

|

ラーブ |

たが,この認識不足も,わたしのみるところでは,それぞれ,異なった段階をへていますね。あなたもそう思いませんか。

|

|

ラッセル |

確かにそういえる。だが,不安と懸念の瞬間がおとずれるのは,いつも大きな危機が起った後なのだ。一九五六年にはスエズ戦争とハンガリー動乱があった。当時,全世界は火遊びの危険におののいたようだ。そこで'良識の段階'がやってきた。このときは,われわれは良識をとりもどしたようにみえた。だが,次はキューバ,ベトナム,サントドミンゴの危機だ。思慮ある瞬間が,われわれのあいだに歴史的に定着しているとは,どうしても考えられない。

|

|

ラーブ |

こういった危機的事件は,ふえる傾向にあると思いますか。

|

|

ラッセル |

もちろんそうだ。わたしは,いまの政治的均衡はじつに頼りない,あやふげなものだといいたい。だがね,わたしにはよくわからないのだ・・・。ときには楽観的になって,こう思うこともある。こんな状態でも長くつづいてゆけば,しまいには,ひとびとも,ばっさり幕が切りおろされてはたいへんだと恐れるようになり,人類の歴史にとって,あまり名誉でもない,こういった'幕切れ'から後ずさりするのではないかとね・・・。実際,幕をおろすにはまだ早すぎるようだ。いまのところ,人類にとって,自己の歴史に誇りを感ずべき理由はあまりないんだから,人びとだって,これからさき,さらに演じなければならない,いくつかの幕がまだ残っていることをさとるようになるのだろう。

|

|

ラッセル |

最終的にそう決めているわけではない。ときには,すっかり悲観的になってしまう日もある。ところで,こういったことはみんな,朝食のときの気分で決まるのさ,きみにもわかるだろうが,わたしの年になると,朝食のときというのは,とてもたいせつなんだ。

|

|

ラーブ |

それはそうでしょう。だが,わたしはあなたが,この問題に対するもっと客観的な評価を持たれていると確信します。

|

|

ラッセル |

それはもちろんだ。ごく客観的にいって,わたしは予言は不可能だと思う。現存する危険とその除去について,一定の見解を持つことができるだけだ。たとえば,わたしは心から思うのだが,あすの朝,ジョンソン(大統領)が腹のなかにガンをかかえこんで起きてきたら,平和の見通しはすぐよくなるのだ。(松下注:死ねば良いと言っているのでははく,そのような状態になれば他国にちょっかいを出すという気持ちも少なくなる,といったニュアンス) |

|

ラーブ |

ラッセル卿,あなたはジョンソンが'平和への脅威'であるかのようにいわれますね。ところで,人類への危険という点からみて,ケネディ・フルシチョフ時代と,ジョンソン・ブレジネフ時代のあいだに,なにか違いがありますか?

|

|

ラッセル |

あまり違いはないのだが,ケネデイ・フルシチョフ時代は,キューバ危機をみてもわかるように,危機は電撃的だったのだが,こんどは危機のテンポが遅く,何カ月もぐずついているうち,危険な伝染病のように病毒をまきちらしてゆく傾向にある。この意味では,たしかに違うと思う。こんなふうに,じわじわとうみただれてゆくこととは,心理的にみて,より多くの害毒を流すのだ。

|

|

ラーブ |

われわれは恒久的緊張状態に直面していますが,最近,十数年間を通じて,この底しれない深淵を指さし示すこころみが精神界の諸勢力によっておこなわれましたか?

|

|

ラッセル |

君のいうような精神界の諸勢力は,政治に影響力を持っていないと思う。たとえ,ローマ法王が,あすバチカン宮殿のバルコニーに現れて,戦争に参加するか,戦争をひきおこす恐れのある人は,だれでもすぐ弾劾する,とおごそかに宣言したとしても,(重要な政治家の)誰一人耳を傾けるものがいないのはたしかだ。もっとも,こんな宣言をした法王は,いままでにないのだから,これは単なる仮定だ。。 |

|

ラーブ |

それなら,核戦争の危険を避けるため,あなたはどんな大きな計画を提案しますか?

|

|

ラッセル |

理論的にいって,また暫定的解決策として,わたしは世界政府がその道を開くものだと思う。

だが,これは単なる理論なのだ。国というものが生れて以来,各国はたがいに,憎しみあってきた。どんな国でも,力の放棄,一部の放棄でさえ望んでいない。

現在,大国はほとんどみんな水爆を持っており,敵国をおどせるのだと大喜びでいる。彼らは宣言する。

「われわれは決してわれわれの爆弾を使わない。だが,われわれは強い。われわれはおどすことができる。」

こんな態度が危険なのがどうして彼らにはわからないのか,わたしには理解できない。

|

|

ラーブ |

あなたの言われることは,わたしにはよくわかったつもりですが,そうすると,あなたは世界政府の創設は実際には可能でないと思っておられるようですね,そうではありませんか?

|

|

ラッセル |

まったくその通りだ。少なくとも,われわれがナショナリズムを捨てるときっぱり決めて,「さあ,みんな,わが身を救いだそう。再出発だ・・・」と言えるようになるまでは不可能だ。これはもう前に何回か言ったことだが,一七八二年,アメリカの愛国者パトリック・ヘンリーが,あらゆるナショナリズムの横行,乱舞を許す文句をあみだしたのだ。かれは「イギリス国王への従属よりも死を」といった。ここから大きな不幸がはじまり,この方式が広まった。もし,アメリカ人のだれでもが,「死ぬならいっそ共産主義を」という日がきたとすれば,あるいはソ連市民の誰でもが「死人となるならいっそ資本家だ(注:「資本主義」の誤訳? それとも資本家として死にたいということ?)」と赤い広場(→「赤の広場」)で叫ぶ日がきたとすれば,その日こそ,人間の考え方に革命が起ったのだ。だがどうかね・・・。ときどき,わたしはすっかり絶望してしまう・・・。

|

|

ラーブ |

その日がやってきて,考え方の革命が起ったと仮定してみましょう。そのとき,世界政府はどのような形をとると思いますか。

|

|

ラッセル |

世界政府は,国連の犯したあらゆる誤りを繰り返すことを避けるべきだと考える。一九四五年に,人びとは国連のような機構で戦争の危険を避けられると考えたのだろうか。もし実際にそうだとすると,かれらの頭の調子は狂っていたのだろう。国連の最大の誤りは'拒否権'を手段の一つとして採用したことだ。もちろん,一九四五年のサンフランシスコ会議では,これはどうしようもないことだった。国連に拒否権を持たせるか,さもなければ国連を流産させるかのどちらかだったのだから。結局,妥協の道が選ばれたが,どっちつかずの解決がいつでもそうであるように,この結果は破滅的だった。

|

|

ラーブ |

しかし,国連憲章に含まれている諸点はどれも,あなたの提案される世界政府に活用できないといわれるのですか。

|

|

ラッセル |

わたしは,世界政府を提案しているのではなく示唆しているのだ。第一,提案する権限などは,わたしにない。ところで,きみのいうことだが,それはもちろん,国際連合の要素のなかには活用できる面もあろう・・・。ともかく,国連にしても,みじめな国際連盟にくらべれば一歩前進といえるのだから・・・。だが,なんとしても'拒否権'を廃止することと,すべての国の部隊か,超国際的軍隊に義務的に参加するよう指令することなどが必要だ。きみは,アメリカ兵の一団が暴動化したコルホーズの周辺をパトロールしている姿や,中国派遣部隊がリトルロックの秩序回復に当っている場面を想像できるかね。

[参考:リトルロック高校事件]

|

|

ラーブ |

正直なところ,そんなことは想像できません。

|

|

ラッセル |

わたしにも想像できない。だがここに世界政府の可能性が少なくなっている理由があるのだ。一九六一年,わたしが『人類に未来はあるか』という本を書いたときは,それが回答だとまだ確信していた。だが,いまではもっと懐疑的になっている・・・。

|

|

ラッセル |

ほとんどない。軍縮の構想はつねに全面的軍縮を対象としなければならない。そのなかには,もちろん,事前予告なしの完全な相互査察も含まれる。この目標が達成できないので,われわれは一方的軍縮に頼っているが,これはバカバカしいことだ。

|

|

ラッセル |

そんな道は(現在のところ)ない,そこが悲劇なのだ。どんなに口をすっぱくしていってみても,だれも自分の持っている力(権力)は少しも手放そうとはしない。この数年の間に,わたしの発見したもっとも恐ろしい事実はこのことだ。

人間は,いろいろなことを納得させることができる。「これを信じろ,あれを信じろ」「こういう種類のものを食べて他のものは食べるな」「服装はこれこれにしろ」「あの神さまをおがめ,この神様をおがめ」・・・ こういってその通りさせることはできる。だが,自分の持っている力(権力)となると,小指のさきほどでも納得ずくで放棄させることは絶対に不可能なのだ。・・・。人類の運命である,この涙の歴史をとくカギはここにある。

|

|

ラーブ |

そういった性格は人間のなかに生まれつきそなわっているものですか。変えることはできないのでしょうか。

|

|

ラッセル |

以前は,わたしも変えられるから不幸を避けられるだろうと考えてきた・・・。だが,いまではそれほどの確信はない。次のような事態になる可能性のほうが大きいのではないだろうか。誰も力(権力)を放葉しようとはしない。アメリカは力をふやそうと努力する。中国も同じことをやる。そこで戦争が宣言され,アメリカは,北京か上海にまた爆弾を投下する。

こうなると中国に中国人がいなくなるから,そのあとをアメリカ人でうめなければならない。こうしてわれわれは,数世紀にわたるアメリカの支配のもとにおかれる。これは,実につらいことだ。そうだろう。

|

|

ラーブ |

ラッセル卿,どうみても,きょうの朝食のときの気分はあまりよくなかったようですね。

|

|

ラッセル |

いや,いや・・・。とてもよかったのだ。だがときには,絶望のあまり,こんなとんでもない恐ろしいことを頭のなかに描いてみるのだ。こうした事態を考えれば,こうした事態はおこらない--そんな可能性があるのではないかと思うのだ。

|

|

ラーブ |

では、別の未来図をえがきだしてください。もっと好ましいのを。

|

|

ラッセル |

もちろん、別のもある。ときにはそれは、あまりにも遠くて手が届かないようにみえるが、またときには、じき起るのではないかと思うのだ。たとえば、次のアメリカ大統領選挙で、自由主義的な穏健派が勝つかもしれない。そしてこの新政府が人民中国の国連加盟を認める。もっとも、これは政府が変ったということだけでなく、アメリカ国民が為政者に現実的圧力をかけるということによって起りうるのだ。そうなる見通しは少ないが、可能性はある。

* 注:1971年10月25日、国際連合総会で中華人民共和国が中国の唯一の正統な政府として認められた(形式的には台湾政府から北京政府に移行。ちなみに、当時のアメリカ大統領は、ジョンソンの後継のニクソン(Richard Milhous Nixon 第37代大統領:在任期間は 1969-1974))

。

|

|

ラーブ |

だが、一九六四年一一月、ジョンソンが選ばれたときには、全世界の自由主義的な人びとは「これからの見通しはいい。ゴールドウォーターが勝ったら、それこそ平和に対する現実的脅威だ。」と考えました。あなたは、その評価が正しいと思いますか。

|

|

ラッセル |

絶対に正しくない。だが、そういった評価はアングロ・サクソンの政治の象徴なのだ。イギリスとアメリカでは、在野中もっとも注目された優秀な政治家が権力をにぎると、最悪の政府を組繊をする。

|

|

ラッセル |

ああ、しごく簡単さ・・・。権力は、彼らを酔わせる。酔った彼らは、権力を維持するためなんでもやってのける・・・。このことは、この世がはじまって以来、変りないことだ。

|

|

誠実と宣伝の選別を(「大国の指導者にかける期待」の小見出し)

|

|

ラーブ |

政府に対して、そんな激しい不信感を持っているのですか。それなら、個人としての立場はどうなのでしょう。自分が絶滅される危険を防ぐため、なにをしたらいいのでしょう。

|

|

ラッセル |

それは重大な質問だ。それに答えることは、二〇世紀後半における人間の行動はいかにあるべきかということを明らかにするのと同じだ。まず第一にわたしの思うのは、健全な個人はまるで疫病神から逃げだすように、毎日毎日まとも(注:真面/正面)から押しつけてくる宣伝からいっさい遠ざかることだ。宣伝がどこからやってくるかは問題ではない。右からでも左からでも、牛乳屋であろうが、政府であろうが同じことだ。宣伝の時期が終って個人の良心が確立され、人間が人間に話しかける誠実な言葉と,べらべらしゃべり散らす宣伝文句との見分けがつくようになったら、そのときこそ,政府内のもっとも自由主義的な要素に働きかけるべきときだ。わたしは、これは実現可能だと思う。世界のどの政府にも、ちいさな自由主義的スキ間があって、そこから良識がはいりこむ余地がある。

|

|

ラーブ |

社会主義社会でそれができますか。たとえばソ連ではどうでしょう。

|

|

ラッセル |

いや、いまのところはダメだ。個人としてソ連でそんなことをやったら、かわいそうたが、最後はどうみても牢獄行きだ・・・。だが社会主義国圏内でも、他の国では少しはましだ。たとえば、ハンガリー、ポーランドだ。ここでは個人が支配階級に対して影響力を及ぼすことが可能なばかりではない。現にそういうことが起っているのだ。時がたてば、ソ連だってそうなるのだと思う。いままでは、いやでも独裁的政府のもとでやってゆかねばならなかったが、もうそろそろあきがきているのだ。

|

|

ラーブ |

そうですね。しかし、ハンガリーもポーランドも社会主義ブロックの主要国ではないのですから、ソ連か中国がそうなるのが根本的なことではないのですか。

|

|

ラッセル |

そのうち、そうなるよ、小国の示した手本が大国に広がる。だが、もちろん、戦争がないと仮定したうえでの話だ。戦争となれば、いうにたるような手本というものはないんだから・・・。

|

|

ラッセル |

次はもちろん、敵をにくむべきものにしたてあげようとする、人間の性根にしみこんだ悪習だ。アメリカ人はみんな、ロシア人はどれもこれもハシにも棒にもかからない悪者だと思っている。ロシア人はロシア人でアメリカ人がそうだと思っている。だから、みんな、のうのうとした気持でわが家に帰るんだ。「他人はあんなひどいやつだが、おれたちはなんという善人なんだろう!」

|

|

中・仏と非同盟の立場(「大国の指導者にかける期待」の小見出し)

|

|

ラッセル |

もちろん。われわれが中国に対して、もののわかったいい方をすれば、中国だって、とてもものわかりのいい国になるだろう。だが繰返していうが、これにはどうしても、前もって一定の条件を満たしてやらねばならない。中国の国連加盟、国際軍への中国部隊の編入・・・だが、きみのいう通り、わたしは一般論を述べているので、具体的提案をしているわけではない。提案は実行できるものでなければならないが、これはそうではないようだ。

|

|

ラーブ |

ラッセル卿、あなたは現在の国際的争いを二大ブロック、つまり東と西、社会主義世界と資本主義世界間の対立として提示されています。だが、最近、一部の国は、この対決の均衡をみだすような'非同盟'の立場をとっていると思いませんか。

|

|

ラッセル |

そうだ。第一にフランスのドゴールだ。わたしはドゴールの実験に、大きな興味をよせている。だが、一九五七年前(以前)までは、ドコールが大きらいだった。独裁的傾向を持つ誇大妄想狂とみえてしかたがなかった。いまでもこの性格を持っていると思うが、この数年間の彼をみていると、本人は意図しないことだろうが、彼が争いの条件を変えてしまったようにみえる。これは見上げたことだ、彼のおかげで、争いが激化しなかったのだから。

いまや、争いはより複雑となって危険性が減ってきたといいたい。だがイギリス人はどうだ。あいかわらず月の世界に暮しているようだ。いわゆるイギリスの平和勢力は、いつまでたっても争いを米ソ間の対決としてみている。中国という要素がこの方程式を変えてしまったかもしれないということを、明確に認識さえしていないのだ。中間色とかニュアンスに対する感覚が,イギリス政界の誇るべき長所となったことは一度だってないんだから。

|

|

ラッセル |

これは難問だ。ドゴールはフランスの歴史のとりこになっている。かれは教科書に第二のナポレオンをいれる余地が十分あると思っている。自分の地位を保ってゆくため、かれはぜひとも、何かとても重大なものをつくりあげねばならない。と同時に、フランス国民に、自分たちは現在の国際政局でとても重大な国民であるという気持をふきこまなければならない。

|

|

F.カズンズへの期待(「大国の指導者にかける期待」の小見出し)

|

|

ラーブ |

おそらく、ドゴールは正しいのでしょう・・・。

|

|

ラッセル |

わたしはそうとは思わない。人口統計をとって自分で調べてみたまえ。ナポレオン当時のフランスの人口の密度はドイツの三倍だった。だが、いまは違う。第二のナポレオンが時代錯誤で、こっけいな存在だという理由はここにあるんだ。

だが、あやしげな個人的野心や誤った歴史の評価からでも、ドゴール主義が示したよう(な)積極的行動が生まれるんだからね、この点は注目すべきだ。

|

|

ラーブ |

イギリスでも'非同盟政策'へのこころみがありましたか。

|

|

ラッセル |

イギリスだって? とんでもない! イギリスは力も影響力もすっかりなくしてしまった。われわれはアメリカ人のごきげんをとるため腹ばいになっている。それでいて、何一つ不満を感じていない。(やりきれないといった身振りと皮肉な笑い)

イギリスがこんな状態から抜け出す唯一の道は、新しい進歩的政党をつくることだが、この政党が政権をとるまでは、労働党と同じように、五十年ぐらいかかるだろう。それから先は、この政党も、いまの労働党と同じぐらい、ひどいものになろう。そのころには創設当時のことは誰もおぼえていないんだ。

|

|

ラッセル |

偶然のことだが、ちょうど咋夜、ロンドンからきた数人の友だちと、そのことについて話しあった。原則として、この政党はイギリス労働組合を基礎として設立されるべきだ。とくにいいたいのは、ここに優秀な人物が一人いる。フランク・カズンズ(Frank Cousins, 1904-1986)だ。かれはいま一時、政府に協力しているが、まもなくしたら、きっとウィルソン(首相)と手を切るだろう。新政党の設立については、われわれはかれに期待をかけている。だが、繰返しいうが、少なくとも五〇年間はわれわれに機会はない。イギリスの制度はゆっくり動くのだ・・・。きみのみる通り、わたしは悲観論者だ。

|

|

チェスタートンの寓話(「大国の指導者にかける期待」の小見出し)

|

|

ラーブ |

イギリスは別として、ほかに楽観できる理由がありますか。

|

|

ラッセル |

中南米がそうだ。カストロが成功したら、他の中南米諸国も成功すると思う・・・。もっとも、カストロが勝ったといってもぐらぐらだ。アメリカがサントドミンゴのときと同じように、あすにでも手を出すかもしれない。またアメリカはアフリカ、東南アジアにも手を出すかもしれない。

中南米がそうだ。カストロが成功したら、他の中南米諸国も成功すると思う・・・。もっとも、カストロが勝ったといってもぐらぐらだ。アメリカがサントドミンゴのときと同じように、あすにでも手を出すかもしれない。またアメリカはアフリカ、東南アジアにも手を出すかもしれない。

だが、そうなった場合、どういうことになるのか。アメリカがどこにも手を出して、西欧世界のどの国も、ほとんどみんなヤンキーの支配下にたつということになったら、アメリカ人自身、へんな気持がしてくるだろう・・・。どこへいっても自分自身の顔をみるのにあきてくるだろう。チェスタートンの話にでてくるようなものだ。

その話というのは、ある男がある晩、おおいにはりきって、赤いペンキの大きなカンと、でかいブラシをさげて表に出た。町は眠っている。通りにも公園にも、人っ子ひとりいない。この男は鼻歌まじりで町を赤く塗りはじめた(注・町を赤く塗るとは、英語の熟語で、バカ騒ぎをするという意味がある)まず壁、次は歩道、次は通り、橋、記念碑だ。一生懸命塗りたくっているうちに調子づいて、木の幹から枝、葉まで塗りつぶした。もののけにとらわれたようなこのペンキ屋の仕事は真夜中近くに終った。あたりを見まわしてみると、みんな真赤だ。その瞬間、かれはいうにいわれぬ悲しみにおそわれた。もう身のおきどころはない。なにもかも一色に塗りつぶされたのが恐ろしい。かれは自分のやったことにおいえて、人影たえた町のなかをあちこち,やみくもに走りまわった。そのとき、雪が降りはじめた。最初の白いひとひらが赤一色のうえにまいおりてきたのを見たとき、ほっとして叫び声をあげた・・・。アメリカ人にもこれと同じことが起るだろう。もっとも、赤というのでは、たとえ話としても、おあつらえの色ではないことはたしかだが。

|

|

ラッセル |

もちろんそうだ。だが、ソ連は以前の侵略性を,大部分すてた。わたしは、スターリンが死んでから、ソ連帝国主義というものはなくなったと思う。

|

|

スターリンの役割(「大国の指導者にかける期待」の小見出し)

|

|

ラーブ |

スターリンについてのあなたの意見はどうですか?

|

|

ラッセル |

とても悪い。スターリンは社会主義革命を三〇年おくらせた。ソ連では現在、彼の名誉を回復しようという動きがあるのを知っているが、そいつらは、またもとの地位を取りもどそうと努力している反自由主義的旧分子だ。だが,かれらの時代は人間蔑視と非情、過酷の時代だった。幸いなことには、これは過去のものとなった。

|

|

ラーブ |

アメリカの非常に保守的な層にも自由化を予見しますか。

|

|

ラッセル |

自由化すると思う。現在、これは大学を通じて、学生運動によっておこなわれていると思う。わたしは数人のアメリカ学生と話したが、かれらの態度は開放的で、自己本位なところが少なくなってきている。戦争中、一九四二年から四四年にかけて、わたしはアメリカで暮らした。フィラデルフィアのバーネス財団(注:「バーンズ財団」のこと)で講義していたのだ。アメリカの先生といっしょに教室にでかける途中、かれらは、わたしの気持を察するかのように、腕をとって、わたしに「ドイツをうちまかすのはイギリス人すべての神聖な義務ですね。ドイツときたら、じつにひどい」と心をこめて、いってくれた。こういう先生は大勢いたが、かれらはドイツをうちまかすことはイギリス人の義務だが、自分たち自身の義務ではないと思っていたのだ。その証拠には、わたしのアメリカ滞在中、ヒトラーまたはドイツに対する、なまの敵意に実際におめにかかったことは一度だってなかった。かれらは日本をにくんだ。だが、ドイツは別だった。しかし、繰返しいうように、これはいま変りつつある。アメリカの青年は楽観への希望を与える。

|

|

ラーブ |

上のほうの政治ブロックは別として、ほかにも、なにか心強い兆候があると思いますか。たとえば、カトリック教会の態度はどうです。これはあなたに希望を与えませんか。

|

|

ラッセル |

与えない。故ヨハネス二三世は誠実な人で、存命中、良識への転換を成しとげようと苦心し、これに成功したが、それは、少しも疑いをさしはさむことを許さないかれの人柄の力によってはじめてできたのだと思う。だが、わたしは個人的現象を一般化したくない。宗教はすべて好戦的で、相手に対して敵意をもやしている。宗教は先達を確保し、入門者をつくらなければならない。したがって、宗教は宜伝を利用し、ものごとをゆがめる。

|

|

ラーブ |

人間の宗教心はなくてもすむものだと思いますか。

|

|

ラッセル |

その通りだ。なぜ必要か。中国人は一千年も宗教なしで暮してきたが、当時が中国の歴史上、最悪の時代だったといいきることはできない。わたしも若いときは・・・。そうだ二〇歳までは、宗教心がとても強かった。なによりも宗教に興昧を持った。もっとも、数学だけは別だったかもしれない。その後、数学のおかげもあって、わたしは、神という考えはなくてもすむものだとさとるようになった。

|

|

ラーブ |

神という考えはなくてもすむというなら、神は存在しないということを明らかにすることができますか。

|

|

ラッセル |

ずっと前に述べたわたしの議論を説明しよう。じつのところ、神が存在しないと実証することはできないと思う。だが、この問題はギリシャや北欧の神々のレベルで問われているのだ(?)。わたしには、ソア(注:Thor:北欧神話のおける雷神)やジュピターが存在しないと証明することはできない。それとまったく同じように、キリストの神が存在しないと証明することはできない。この問題はこれだけで十分だ。

|

|

ラーブ |

核(による)絶滅の地獄図に直面している科学者の倫理的義務はどうでしょうか。

|

|

ラッセル |

きわめて簡明だ。科学者の義務は真理の探求にある。絶滅、壊滅、死は真理ではない。したがって、これらに導く、あらゆる探究は方向を誤った探究であり、迷いの道である。

|

|

ラーブ |

科学者はみな、この義務を意識していますか。

|

|

ラッセル |

これは非常にやっかいな質問だ。それにわたしは仲間と争いたくない。一部の科学者は、もちろん、意識している。まず第一にわたしが思いうかべるのは、わたしの偉大な友人ライナス・ポーリング博士だ。だが、別なところでは、なにがおこなわれているのだろう。一九六五年の今日、科学者の大部分は、もっとも優秀なものを含めて、政府のために働いている。かれらはひとり立ちしていない。かれらの真理探究は相対的だ。かれらの探究しているのは、かれら自身の真理ではなく、かれらを食べさせてやっている政府の真理なのだ。だが、ご承知の通り、政府の真理は変るものだ・・・。これは出口のない悪循環だ。

|

|

ラーブ |

科学者が希望の声でないとすると、だれがそうなんででしょうか。

|

|

ラッセル |

率直にいって、わたしにはわからない。この二〇年間、わたしは、いろいろな目にあってきた。信念の持てるときが多かったが、ときにはまったく、虚無感におそわれた。一九五〇年頃、アメリカが誠実な政策をとった時期があった。アメリカが亡霊を追放し、全面的絶滅の可能性をとりのぞこうと考えていることがよみとれた。それはリリエンソール、バルークの時代だった。だが、当時、向う側のソ連にいたのはスターリンだった。スターリンはもちろん、反応を示さなかった。その後、立場は逆転した。

フルシチョフ(時代)となると、ロシア人のほうに誠意があった。解決を見出そうという率直な願いがあった。だが、自由主義はアメリカで死んでいた。自由主義時代が終りをっげているのだった・・・。ああ、なにがなんだかわからない。まるで、つんぼ同士の話し合いみたいなものだ。スポークスマン同士が、同時に耳を傾けて聞くことは決してすまいと申し合わせたかのようだ・・・。ときどき,ぞっとする恐怖にとらわれるが、そのようなときは、人間が存在しつづけるのが好ましいかどうか疑いたくなる・・・。

|

|

ラッセル |

一〇年か一二年前、わたしは『倫理と政治における人間社会』という本のなかで、この問題をとりあげた・・・。そこでは、わたしは信念を持っていた。明るい未来図を信じるといった。それは、だれもひもじい思いをせず、病人はごくまれで、仕事は楽しく、重すぎない世界だ。人びとが恐怖から解放されて、耳や目や心をよろこばすものを創造できる世界だ。

わたしは、この希望が幻想だと(は)信じられない。わたしはそう(幻想だと)信じることを拒否する・・・。オセロがデズデモーナを殺そうとして、短刀を抜いたとき、ちょっと疑問が頭をかすめ、イアーゴのほうを向く。「だが,それにしても、かわいそうだ、イアーゴ、おお、イアーゴ、かわいそうだ・・・」(訳者注:この部分はラッセルの思い違いと考えられる。オセロが「それにしても、かわいそうだ」というのは四幕一場にでてくるが、デズデモーナを殺す場面ではない。また、オセロがデズデモーナを殺すときは、短刀を使わず、しめ殺すのである。)

ジョンソンでもブレジネフでも毛沢東でも、最後の二分間前に、自分の心のなかに、人をかわいそうだと思う気持を見出して、こんな言葉を思わずもらすかどうか、わたしにはわからない。本当にわからない・・・。

だが、繰返しいうが、わたしは青年を信頼している。わたしは青年に導かれることがますます多くなった・・・。わたしは九三歳だ。ときには、ものすごく年老いたと感ずる。だが、わたしは,青年がわたしの忘れてしまった多くのことを(私に)また教えることができるのだという気がする。たとえば、希望だ。人間の行動のすべてがすべて悪ではないという確信だ・・・。わたしは生涯に多くのことを経験した。おそらく多すぎただろう。きみは若い。おいくつだね。

|

|

ラッセル |

教えて欲しい。良識が勝ち、われわれは生存してゆけると思うかね

|

|

ラーブ |

わたしにはわかりませんが、そうだと思います。

|

|

ラーブ |

説明はしようないのですが、生命の消滅を想像することはできません。それはわたしにとって想像外のことです。

|

|

ラッセル |

そうだ。想像外のことだ。きみの答えはいい答えだ。わたしそれにしがみついてゆこう。

|

|