アラン・ウッド「バートランド・ラッセルの哲学」

* 出典:バートランド・ラッセル(著),野田又夫(訳)『私の哲学の発展』(みすず書房,1960年8月 364+ii pp./ラッセル著作集別巻として1963年1月再刊)* 原著:My Philosophical Development, 1959.

アラン・ウッド「ラッセルの哲学-その発展の一研究」(=『私の哲学の発展』付録)

序

|

| |

|

アマゾンで購入 |

この論文の限られた目的のために私は「ラッセルの哲学」を相当狭い意味に解する。ラッセル自身或るとき論理学は「哲学」の一部ではないと言ったが、その場合の「哲学」とほとんど同じ意味に解するのである。もちろんかれは、論理学が哲学の不可欠の前提条件であると常に考えたし、かれの哲学思想の大部分のものの基礎は、『数学の諸原理』と『数学原理』とにあることは明らかである。しかし私はこの2著について、哲学者としてのラッセルに関して重要な意味をもった側面のみを問題にし、数学者や専門的論理学者に対して第1級の重要性をもつ広い範囲の主題をとりあげないでおく。たとえば数学の基礎に見出された「矛盾」と「型の理論」とを論ずるにあたっても、私の関心事は、いまなおその問題をめぐって論争の種となっているいろいろな問題にはなくて、ラッセルが「型の理論」によって哲学の中に、根本的な意義をもつ一観念をもちこんだ、という事実にある。

私の目指すのはほとんど解説のみであって批評ではない。というのはラッセルの哲学が普通の意味の「批評」の余地をほとんど残していないと思うからである。バーナード・ショーの劇の中で、ナポレオンは宿屋の亭主に向い、「お前は首をくくられはせぬ。首をくくられることをいやがらぬ者の首をくくっても面白くないからだ」と言っている。似たような困難に、ラッセルの批評家をもって自ら任ずる人々は出会うのである。ラッセルの仕事の欠陥や弱点で、かれ自身がこの上ない率直さをもって指摘しなかったものはほとんどない。かれのなす前進はすべてかれの以前の主張の批評なのである。現在のラッセルの批評者で、知らず知らずにラッセル自身のすでに述べたことをくりかえすか、ラッセルの真の見解を知らぬことを示すか、いずれかでない批評者に私はほとんど出会わなかった。(なおラッセルの書物はすでに古典となりつつあるという事実にも留意しなければならぬ。古典とは、それを読んだことなしに、それについて知っていると人々の考えるような書物、であると定義できるであろう。)

それゆえ現在必要なことは、ラッセルを批評することではなく、ラッセルを理解することである。この書物はこの目的への手引きとして書かれたのである。それは、多くのちがった建築の様式や時期を示すところの大寺院への案内書にたとえられるであろう。ラッセルのどの著書を読む場合でも、それがかれの思想の発展において占める位置を知ることが必要なのである。

しかしながらこのことはまた、別の意味でもラッセルの理解を促進することになるであろうと私は思う。ラッセルの見解を説明する最もたやすい道は、かれがその見解に到達した足どりを細かく跡づけることである場合が多いのである。しかしこの点についてもまた、私の目指すのは大変控え目な目標である。はじめてラッセルの本を読もうとするすべての人を困惑させるいくつかの直ぐ目につく問題がある、『数学の諸原理』(松下注:The Problems of Mathematics, 1903./これは Principia Mathematica, 3 vols., 1910-1913 とは別の著書)についての本がなぜ「固有名、形容詞、動詞」についての章をふくまねばならないのか。なぜ『数理哲学入門』は定冠詞(the)に2章を費やさねばならぬのか。ラッセルの解説書で、このような単純な問いに答えようとしたものを私は知らない。ラッセルはかれの『数理哲学入門』を「初学者」に適した本だと明言しているが、初学者で、その通りだと正直に言える者はまずないであろう。ラッセルを理解する最もたやすい方法は、力学の一問題にはじまり、次々に幾何学、解析学、記号論理学、文法学へと導いていった一連の思想を、ラッセルがいかにして追求したか、を説明することである、と私は思う。『数学の諸原理』におけるかれの説明の順序はまさしくその正反対である。読者は論理学からはじめて力学に終る。これを理解する最もたやすい方法は、ほかのいくつかのラッセルの著書の場合もそうだが、それを逆に知ってゆくことである。それでこの本では、そのように、『数学の諸原理』の主張を、後から前へと逆に概観しておいた。

I 概観と手引き

バートランド・ラッセルは哲学をもたない哲学者である。しかしかれはすべての哲学をもつ哲学者だと言っても同じ意味になるであろう。重要な哲学的見地のどれをとっても、ラッセルのどれかの時期の著作の中にその姿が見出されえないものはほとんどないのである。

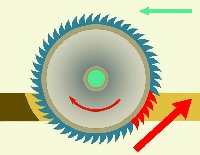

ホワイトヘッドは或る時、ラッセルはかれ自身がひとつのプラトン的対話である、と言った*1。リットン・ストレイチは、ラッセルの心を、円鋸(松下注 circular saw: 丸鋸・まるにこぎり)にたとえた*2。このたとえはとりわけよく当っている。円鋸の両側の歯は反対方向に動く。実は同時にあらゆる異なる方向に動いている。しかも鋸自身はまっすぐ前方へ切りこんでゆくのだ。

ホワイトヘッドは或る時、ラッセルはかれ自身がひとつのプラトン的対話である、と言った*1。リットン・ストレイチは、ラッセルの心を、円鋸(松下注 circular saw: 丸鋸・まるにこぎり)にたとえた*2。このたとえはとりわけよく当っている。円鋸の両側の歯は反対方向に動く。実は同時にあらゆる異なる方向に動いている。しかも鋸自身はまっすぐ前方へ切りこんでゆくのだ。ラッセルの哲学的著作の全体をとって見ると、そこには一見互いに矛盾する主張が多く見出されるにもかかわらず、またかれが異なる時期に異なる意見を支持した場合がいくつかあるにもかかわらず、全体を通じて一貫した目的と方向とがあり、一貫した方法がある。

*1 ホワイトヘッドとラッセルとの対話で、アラン・ウッドに報告されたものに拠る。

*2 リットン・ストレイチからヴァージニヤ・ウルフに宛てた手紙。1919年5月27日付。

「私は人々が宗教を求めるような仕方で確実性を求めた」とラッセルは回顧している。*3ラッセルのすべての仕事の背後にある元来の目的は、人間以上のものであり人間の精神から独立でさらには人間の存在からさえ独立であるような、何らかの真理を求めようとする、ほとんど宗教的といってよい熱情であった、と私は思う。しかしラッセルの研究者の誰もが出会うところの、相矛盾する引用文という問題のひとつに、はじめから出会っておくのはよいことである。というのは、或る通俗的論文の中ではかれは、上述に反して、「非人間的世界が崇拝に値いしないことを認める」ようにわれわれに要求しているからである。

ここで問題となっているのは動機の問題である。従って、ラッセルは問題の両面を認めはしたが、かれの優勢な動機は絶対的に確実な非人間的知識へのあこがれだった、と私が主張しても、それを支持するに、ただラッセルの抱く感情の強さという証拠に訴えることができるだけである。たとえば、数学に含まれる主観的要素についてのカントの主張のことをラッセルが語る仕方を、引き合いに出すことができるであろう。かれの声の調子は、聖書を文字通りに取る宗派の人が、モーゼは十戒を勝手に作ったのだという説に対して示すであろうような、嫌悪の調子であるとしか言えない。「カントを読んで気持が悪くなった。」*4

「この小さな遊星およびその上をはいまわる卑しい小動物のみしか本気で考えない哲学者たちの、卑屈な微視的な視野」をラッセルは軽蔑した。デューイに対してはその「宇宙的非敬虔」を不満とした*5。後年オックスフォードの哲学者の或る者を、「馬鹿な人々が馬鹿げたことを言ういろいろな言い方」に関心をもちすぎて、世界を理解しようとは努めない、と言って咎めた*6。

私の採る見解は、ラッセルが数学に対して熱情をもつとともに、神秘主義に対して同感に満ちた理解をもちうるという、外見上の矛盾を和解させうるものである。両者は、うつろいゆく人間的経験から独立な真理を目指しているという点において、ひとしくラッセルにとって魅力があったのである。

*3 「第80回誕生日にあたって」『自伝的回想』。(邦訳著作集第1巻所収〕

*4 バートランド・ラッセルとアラン・ウッドとの対話に拠る。

*5 『西洋哲学史』p.856(邦訳著作集14巻p.329)

*6 アームソン著『哲学的分析』の書評。「ヒッバート・ジャーナル」1956年7月号。(本書第18章-Iに収録。p.296参照)

*7 バートランド・ラッセルからコンスタンス・マレソンヘの手紙。

それゆえ私は、次の一節を重要な典拠とする。

「私は若いとき哲学において宗教的満足を見出そうと期待した。私がへーゲルを捨てた後でさえ、プラトンの永遠の世界が私の崇める非人間的な或るものとなった。……私は崇敬の念をもって数学を考えた。…人間の生活の外にあって畏敬に値いすると思われる或る種のものがひき起す感情に対して、何らかの理由づけを見出そうと、私はいつも強く望んだ。それは星空であり、…科学の示す宇宙の広大さであり、…また単に偶然に存在する世界を記述するにはとどまらぬ、数学のような非人間的真理の体系である。*8 「私の精神の発展」『バートランド・ラッセルの哲学』(1944年)所収。

「人間より偉大なものを何もみとめないヒューマニズムを宗教の代りにしようと試みる人々は、私の感情を満足させない。しかも私は、いま知られている世界において、人類以外に私の尊重しうる何ものかがあるとは信じえないのである。……客観的な非人間的な真理なるものは幻想であるように見える。かくて、私の感情ははげしくそれに逆らうにもかかわらず、私の知性はヒューマニストと行をともにするのである。*8」

この相反する傾向の対立が、ラッセルの哲学の発展についての今後の叙述をつらぬく主要な筋となるであろう。

*9 私はこの公式には賛成できない。私の究極の見解はアラン・ウッドが考えるほどカント的ではない。私は2つの点をあげておきたい。第1。外的世界は、おそらく知覚の世界そっくりのものではないであろうが、知覚の世界と対応関係によって結ばれており、このような対応関係は、時間と空間とを主観的だと考える哲学においては成り立ちえない。第2。私が主張する非演繹的推論の諸原理は、確実なものまたは先天的なものとしてではなく、科学的仮説として、提出されているのである。――バートランド・ラッセル

*10 『幾何学の基礎』p.179

哲学においてではなかった*11。心の中では通常、哲学が、数学や科学より劣った仕事である、と考えていた。かれの著書において最もしばしばくりかえされる文句のひとつは、「哲学者たち」が怠惰であって数学の研究を企てることができず、愚鈍であって数学を理解できない、という絶え間ない嘲罵である*12。かれは自身が哲学者でなく科学者になればよかった、と一度ならず残念がった(たとえば1936年ビヤトリス・ウェッブ(ベアトリス・ウェッブ)に向ってそう言った*13)。

*11 ひとつにはかれは、哲学をどういうものと考えるかについて、自分の考えをきっぱり決めたことがなかったのである。

*12 たとえば『数学の諸原理』(多くの個所で)。『神秘主義と論理』p.80。『数理哲学入門』p.11。『懐疑的論文集』p.72。

*13 ビヤトリス・ウェッブヘの手紙。

ラッセルの哲学を理解するための鍵は、それが本質的に副産物であったという点にある。ラッセルの哲学を、目的自体であったかのように考えることは、哲学者にとっては極く自然な誤解ではあるが、ラッセルの哲学を無意味にしてしまいやすい。しかしながら、実を言えば、価値ある哲学はすべて副産物である、という見方が成り立ちうるのである。ラッセル自身が言っているように「哲学が何らかの価値をもつべきならば、それは、特別に哲学的とは限らぬ知識の、広いしっかりした土台の上に建てられねばならない」のである*14。

ラッセルの本来の目的は、宗教の真理、数学の真理、科学の真理、を確立することであった。かれ自身このことを、宗教と数学とについてははっきり述べている。「私は哲学において宗教的満足を見出そうと期待した。……*15」「私は数学を通じて哲学にいたった。或いはむしろ、数学の真理を信ずるための何らかの理由を見出したいと望んで、哲学にいたった。*16」

科学に関してはこの感情はおそらくそれほど強くはなかったであろう。ともかくも科学は、「偶然に存在する世界」を扱うだけだからである。しかしラッセルの解説者の最もすぐれた人のひとりであるワイツ(Weitz)教授は「ラッセルの元来の関心は、科学の真理性を理由づける試みであった、と私には思われる」と言っている*17。それゆえ或る意味でラッセルの一生は3重の失敗だったと言えるであろう。

(a)かれは宗教を捨てねばならなかったのみならず、客観的な倫理的知識をもまた捨てねばならなかった。

(b)かれは『数学原理』の体系に全く満足しえたわけではなかった。そしてヴィトゲンシュタインは、あらゆる場合に数学的知識はトートロジーにすぎないことを、ラッセルに信ぜしめた。或いはほとんど信ぜしめたのである*18。

(c)『人間の知識』における、科学的知識の理由づけは、以前にかれが満たそうと望んだような標準*19に合致するものではなかった。

*14 アームソン著『哲学的分析』の書評。「ヒッバート・ジャーナル」1956年7月号。(本書p.297)

*15 『バートランド・ラッセルの哲学』(「私の精神の発展」)

*16 「論理的原子論」(ミュアヘッド編『現代イギリス哲学』第1巻所収)。

*17 『バートランド・ラッセルの哲学』p.102。

*18 「第80回誕生日にあたって」『自伝的回想』。(邦訳著作集第1巻所収〕

*19 『数理哲学入門』p.71。

すべての哲学者は失敗者である。しかしラッセルはそれを認める正直さをもった少数の人のひとりであった。この点にかれのこの上なく重要な意義がある。かれがカントについて書いたところをかれ自身にあてはめることができるであろう。いわく、

「率直な哲学者ならば自分が究極の真理に到達したとはどうも言えないということを認めねばならないであろう。しかし、先生を崇めたいという、抜きがたい人間性の傾向にかんがみれば、哲学者は、もしかれが自らの失敗を極めてはっきりさせておかないなら、後の人からは、究極の真理に到達したのだと考えられるにいたるであろう。そのことをはっきりさせておく義務を、カントは、その率直さゆえに、他の大多数の哲学者たちよりもよく果たしたのである。」ラッセルの哲学的思想は、確実な知識の追求の副産物であった。しかしこの追求そのものは失敗に終ったのである。ではかれの失敗が、どうしてそのように生産的でありえたのか。概して言えば、このことは2つのちがった仕方で生じたのであった。

(a)ひとつの哲学的問題が解決をもたないことを明らかにすることは、その問題に対するひとつの解決である。あたかも数学においてリンデマン(Ferdinand Lindeman, 19世紀ドイツの数学者で、πが超関数であることを証明した)が円を正方形に直すことが不可能であることを示した場合のように。

(b)ラッセルはかれの探究において、ひとつの際立った哲学的方法を作り出し、これは、確実性を与えなかったにせよ知識を増大したのである。かれは言った、「真に哲学的なあらゆる問題は、分析の問題である。そして分析の問題において、最上の方法は、結果から出発して前提にいたるという方法である。*20」

大まかに言えば、ラッセルは哲学者の役割が探偵小説における探偵の役割に似たものであるとみとめたのである。かれは結果から出発し、証拠を分析することにより原因へさかのぼらねばならなかった。(この類比の大まかなところが、どの程度に誤解の種となるかは、後に示されるであろう。)

哲学の方法に関する上のラッセルの叙述の前半のみに、多くの場合注意が向けられて来たのは、不幸なことだったとおそらく言えるであろう。いつも強調されたのは、かれの「分析」の方法であった。そして実際一語で言うのにこれ以上に適切な語は選ばれえなかったであろう。しかしこの「分析」なる語はいまでは非常に多くの異なった意味に使用され濫用されるにいたっており、ほとんど無意味にちかいものになってしまっている。私は、'結果から出発して前提にいたる、という観念'の方が、「分析」という概念よりも先にあった、と考えうると思う。そしてその観念の方が、ラッセルの仕事の基礎にある統一を、一層忠実に表現しているのである。かれは『数学の諸原理』において結果から出発して前提にいたった。それから40年以上も経った後、『人間の知識』において全く同じことをした。「科学的推論の諸要請」を立てるための主な論拠は、『数学原理』における還元可能性の原理の理由づけ*21と同じものであった。認識論についてのかれの仕事は、数理哲学の仕事の従属的な補遺というようなものではなかった。それは同じ仕事場から生れ、同じ道具で作られたものである。

ラッセルは言った、「帰結から前提を推論することが帰納の本質である。従って数学の原理を探究する方法は実はひとつの帰納的方法なのであり、他のあらゆる科学において一般法則を発見する方法と根本においては同じものである」と。

1924年にはこう書いている、純粋数学においても、また演繹的体系の形にととのえられたどの科学においても、「前提の或るものはそれの帰結の或るものよりも、はるかに明白さを欠いており、主としてそれの帰結のゆえに信ぜられる」と*22。

ではなぜラッセルはこの哲学的方法を採ったのか。なぜ与えられた一団の知識の前提をかれは見出そうと欲したのか。それはかれが、十分にさかのぼれば絶対的な確実な前提にいたりうるとはじめは期待していたからである。なぜかれは前提の数をできるだけ少なくしようとしたのか。その理由のひとつは、誤謬の機会を減らすことであった。それでオッカムの剃刀が用いられることとなったのである。分析の目的は何であったか。知識を増すことであった。もしラッセルがはじめ確実な知識に到達する希望に燃えていたのでなければ、かれの哲学的方法は決して展開されなかったであろう、と私は信ずる。確実性が到達しえないものであることをはじめから心得ていたのならば、かれは哲学を捨てて経済学か歴史学かに没頭したであろう。かくてかれの仕事は、不可能を企てることによって何が達成されうるかということの、典型的な例となるわけである。

哲学の本来の手続きは前提から帰結に進む演繹的なものでなく、まさにその反対であるというラッセルの見解から、いくつかの帰結が生ずる。

*20 「数学的論理学の哲学的意義」(「モニスト」1913年10月)。なお『外界についてのわれわれの知識』とp.211参照。

*21 『数学原理』第1巻p.59。

*22 『論理と知識』p.325。なお『人間の知識』参照。

学的論争における唯一の決定的な武器は「帰謬法」である。すなわち到達された前提が矛盾に導くことを示しうるのである。まことに哲学においては、何ものかの反証を示すことはできるが、いかなるものをも証明することはできない。従って「哲学的論議は、厳格に言えば、主として、著者が知覚したものを読者にも知覚させようとする努力から成っている。つまり、論議は証明に類するものでなく、勧告に類するものである*23」。

論争的問題を明瞭にする方法は、「ややもすれば無意識に用いられがちな諸前提を一層注意ぶかく吟味することであり、根本原理に一層長く注意を向けることである」。そうした上は、哲学的論議は、「ごらん、私の見るものがあなたにも見えないか」(これはラッセルの言葉ではない)という言い方になりうるのみである。哲学的進歩は、或るものを突然新たな見方で見るということである。

哲学的進歩は、分析と、それからラッセルがさまざまな言葉で、(a)洞察(insight)*24とか、(b)直観(intuition)*25とか、(c)本能(instinct)*26とか、(d)見ること(vision)*27とか言っているもの、とによって達成される。われわれが明白であると信ずるものへの「洞察」や「本能」が誤まりやすいことをかれは度々強調したが、結局においてはわれわれの本能的信念は、それが他の本能的信念と矛盾するという理由によってのみ斥けられうるものであることを、承認したのである。哲学が達成を期しうる最上の目標は、(1)われわれの本能的信念を、確実性の多いものから確実性の少ないものへ進む一種の段階組織に排列することであり、(2)内面的に無矛盾な、信念の体系に、到達することであった。*28

ラッセルのこれらの見解は強調に値いする。時々かれは「直観」や「本能」(その他多くのもの)に訴えることを、かれの哲学から厳しく排除するかのように述べているが、これはそれらのものの重要性をかれが理解しなかったことを意味するのではない。かれの哲学から斥けられた多くのものがあり、批評家たちはそれらを挙げて「深さ」の欠如の証拠とするが、実はそれらはかれが実際に哲学をやる仕方の中に(そしてまた他の領域でかれがなしたことの中にも)見出されうるのである。

*23 ラッセルは『数学の諸原理』においてこの注意をするに先立ってこう断わっている、これは数理哲学の考察から出て来たものであって、哲学のほかの部門には「必ずしも適用されない」であろう、と。しかしすでに述べたような、かれの哲学的方法の基本的な統一性にかんがみ、私はそういう制限をつけることはもう必要でないと考える(p.129、130)。 *24 『数学の諸原理』p.129。『外界についてのわれわれの知識』参照。哲学的論議が「勧告」から成るという事実は、かれの書くもののもつ、格式張らぬ独特な味わいと、かれの考えのさまざまな通俗的な例証(そこに批評家たちは矛盾を見出すが)との多くを説明する。ラッセルは「もしあの述べ方が納得ゆかなければ、これでわかるだろう」と読者に言っているかのごとくである*29。

*25 『外界についてのわれわれの知識』p.31。『ライプニッツの哲学』p.171参照。

*26 バートランド・ラッセルからF.H.プラッドリヘの手紙。

*27 『外界についてのわれわれの知識』p.24。

*28 『哲学の諸問題』。

ラッセルが哲学についての上のような考えに50年以上も前に到達して以来、久しくそれは忘れられていて、近年ふたたび、あたかもそれがヴィトゲンシュタインとその学派とのなした新発見であるかのごとくに、提示されている。(たとえば『現代イギリス哲学』(Contemporary British Philosophy)の最近出た第3巻においてヴァイスマン博士は言う、「哲学的問題が論議によって解決され、しかもただ論議をどのように運ぶべきかを心得ていさえすれば、決定的に解決されうる、という考えがある。……しかし私はどうやら新しいかつ幾分おどろくべき結論に達するようだ。すなわち、そのことは不可能である、と。どの哲学者もかつて何ごとをも証明しなかった。……(なぜなら)哲学的論議は演繹的ではないからだ。*30」)

上にラッセルの哲学的方法の一部としてのオッカムの剃刀が、確実な知識を求めるかれの熱情によって採られたものだと私は述べた。これはラッセル自身がそれを用いる理由として述べたことである(「誤謬におちいる機会を少なくするのがオッカムの剃刀のとりえである」*31)。しかし実ははるかに多くのことがそれにふくまれているのである。われわれはラッセルが自分自身の仕事を小さく見せるように述べる習慣をもっていることに留意せねばならない。ラッセルは自分自身については言おうとしなかったことをアインシュタインについては言った。相対性理論は「材料の文字通りの最小限をもって達成された広大な結果において感ぜられるところの偉大さにみちあふれている」とラッセルが書いたとき、かれのいだく真の感情が何であるかをよりよく示したのである。

オッカムの剃刀は単に哲学的節約運動のようなものではない。そう考えるのは、彫刻家を、大理石の不要な細片をとりのぞいてゆく人だと言うにひとしい。それはまたヴィトゲンシュタインが言ったように、記号法上のひとつの規則なのでもない。さらにそれは単に哲学的計算において正確さの確率を大きくするための規則ではない。オッカムの剃刀の使用はラッセルにとっては、或る目的への手段であるのみならず、動機それ自身であるものの一部なのである。それは、非人間的真理へのかれの熱情とほとんど同じくらいに強いひとつの熱情であった。

それは自分の原稿から不要な語を削りとるすべての著述家によく知られた熱情であり、最も洗練された証明と最も一般的な法則とを求めるすべての数学者や科学者によく知られた熱情である。それを定義し説明しようとつとめるより、それの実例を挙げるほうがたやすい*32。

ラッセルは1906年にこう書いている。「数学的論理学のための原始的概念の体系のいろいろちがったもののうちどれかを選ぶに際しては、原始的概念が最も少数で最も一般的であるものが、美的には、採らるべきである。あたかもケプラーの3つの法則よりも引力の法則が採られるべきであるように」(傍点アラン・ウッド*33)。ケプラーの第2法則を引力の法則からニュートンが演繹するのを読んだとき「ほとんど陶酔に似た感じ」を覚えたとかれは追想している*33。かれは子供のとき等差級数の総和を求める公式を独力で見出したときの喜びや Eiπ=-1 というような簡潔な公式において見出した喜びについて述べている。こういう実例においてかれははるかによく真実のすがたを描いているが、改まった文章で書くときには、たとえば、「数学において極度の一般化がなされる理由は、一般的に証明されうることを特殊な場合について証明して『時を空費』せぬためである」と言う*34。

*29 リンゼイ(A.D.Lindsay)が同様な言葉をカントについて言ったことを注意するねうちがあるかも知れない。問題になっている事柄は、美的洗練への愛とか、統一への愛とか、体系への愛とか、深さとか(「深さ」という語の意味ありと私に思える唯一の意味において)いろいろに言えるであろう。これは非人間的な確実な真理へのかれの熱情と、部分的には結合し、部分的には背馳するところの熱情であった。そしてそれは、やはり同様に実現不可能なものだったのである。

*30 Contemporary British Philosophy, v.3, p.471。

*31 「論理的原子論の哲学」(『論理と知識』所収)。

*32 『神秘主義と論理』p.70。(邦訳著作集第4巻)

*33 『ライプニッツの哲学』p.8頁。

*34 『教育論』p.203。(邦訳著作集第7巻pp.213-214)

*35 『数理哲学入門』pp.197-198.

初期の論文の中でかれは言う、最も偉大な数学の著作において「統一と不可避性とがひとつの劇の展開におけると同様に感ぜられる。……体系への愛すなわち相互連関への愛は、おそらく知的衝動の最も内的な本質であろう」と*36。しかし後にかれは体系への愛が哲学における正直な思考に対する最大の障害物であるという結論にいたらざるをえなかった。あたかも「確実性への要求は人間には自然なものであるが、やはり知的悪徳である」という決定にいたったと同じく*37。

1931年に次のように書いたとき、かれは自分の結論を最も極端な形で述べているのである。

「パルメニデスの時代以来、アカデミックな哲学者たちは世界は一なるものだと信じて来た。…私の知的信念の最も根本的なものは、そのことが馬鹿げた考えだということだ。宇宙は汚点だらけ割れ目だらけであって、統一もなく、連続もなく、整合性や秩序や、その他女教師の愛するようなすべての特性をもたないものだと私は思う。いったいひとつの世界がある、という見解に賛成して言われることはたいてい偏見か習慣かにすぎない…*38」

外的世界は幻想かも知れない。しかしもしそれが存在するとするならば、それは、短い、小さな、でたらめな出来事から成っているのである。秩序、統一、連続は、人間の作為であり、カタログや百科辞典と全く同様である。*39

こういう文章の力を評価するに、それを大多数の「アカデミックな哲学者」に対する全般的な攻撃であると見るだけであってはならない。それはラッセル自身がかつて抱いた主張に対する攻撃なのである。そしてその主張は、それを知的に可能だと、或る意味で、かれが常に考えたがっていたものなのである。

ラッセルの書くものがなぜあのように複雑で徴妙で込み入っているか、なぜホワイトヘッドはラッセルをプラトン的対話そのものと呼んだかが、いまや一層容易に理解できるであろう。実際、プラトン以後、その見解を短く要約することのこれほど困難な哲学者はないのである。ラッセルの哲学は、かれがかれ自身に対して'敗け戦さをたたかった戦場'なのである。或る時はこちらへ向い、或る時はあちらへ向い、結論に達するまでには問題の全範囲を経めぐり、しかもその結論はたいていの場合かれがはじめに期待したものとは正反対のものだった。*36 『神秘主義と論理』p.66。(邦訳著作集第4巻p.78)『外界についてのわれわれの知識』p.238参照。ラッセルとその最初期の哲学上の論敵との間の主な論争点を要約するとなると、どちらの側も或る意味で正しかったと述べることにならざるをえないように思われる。しかし「内面的関係」についてのラッセルとブラッドリとの論争における根本的な論争点は、ブラッドリの側での一種の想定すなわち、ひとつの存在が事実上或る関係をもつ場合、それはその関係を必然的にもたねばならないのだ、という想定にあったと、私は思う。そしておそらくわれわれはラッセルのディレンマを次のように要約するのが最もよいのでないかと思う。すなわちラッセルもたいていの場合に充足理由の法則を信じたく思った(ブラッドリと同じく、現実を論理的に必然化したいと思った)が、かれの知的誠実はそれを拒ませたのだ、と。そしてこのゆえにラッセルには、いかにして科学的知識が可能であるかを説明する問題が残されたのであった。

*37 『反俗文集』(Unpopular Essays)p.42。

*38 『科学の眼』(The Scientific Outlook)p.98。

*39 同上,p.101。

随分逆説めいた言い方になるが、ラッセルのいつもの文体の明断さそのものが、かれの議論の常に具えている精微と独創性とを不明瞭にして来ているのである。論争にあたっての言い過ぎや八つ当りの警句は誰にでもよくわかるから、くりかえし引用されたが、かれがひとつの主張から他の主張へ骨を折って進むところ、或いは自問自答をくりかえしているところを示す著書は読まれないことが多い。相当名のある近頃の一解説者によれば、ラッセルの書くものは「最も困難な主題についても常に単純で容易である」と言うが、ここから、その解説者は『数学の諸原理』を、さらには『人間の知識』をさえも、一度も読んだことがないのだ、と推論しても誤まりではないように思われる。

ラッセル自身がサンタヤーナを評して言ったように、なめらかな文学的形式は独創的な観念と相容れることはめったにない。独創的な観念の方は、「少なくともその最初の表現においては、ぶざまななまり言葉」で特徴づけられることの方が多いのである。ラッセル自身は「ぶざまななまり言葉」をつかうことがなかったことが注目される。しかしかれの哲学は決して「単純」ではなかった*40。さて或る哲学者の研究書では、その著者自身の見解をまず述べて、読者が著者の無意識の偏見をあらかじめ勘定に入れて読むことができるようにすること、が正しいであろう。気質から言うと私は神秘主義的なベルクソン風の考えをもつ者である。私はラッセルの静的分析的な物の見方には満足できない。実を言うと、ラッセルの哲学を研究するに当っての、私の主な目標は、かれの出した結論を避ける何らかの道を見出すことであった。しかしこのことにおいて、いままでのところ、私は完全に失敗した。そして私は、誰か他の人が、ラッセルの哲学に対して、知的誠実をもって承認できるような反対説を生み出している、とは信じないのである。

すでに言ったように、ラッセルと一元論者たちとの間に、正確には何が論争点であったのかを確かめることはむずかしい。ラッセルも次のブラッドリの主張に異議を唱えることはほとんどできないであろう。いわく「私が実際に出発点にとったものはこれであり、その代りに分析によって私に残されたものは前とはちがったものであるから――従って私は、少なくとも一部分は、分析の結果をしりぞけざるをえない」。では「分析は虚偽化を意味するか」という問いに対しては、唯一の正しい答は次のものであると私は信ずる、「さよう、もしわれわれがわれわれのなしつつあることを知らないならば」。物理学者は、もしかれが水を分解した後にもなお、かれの分析の結果から冷たい飲みものを得ようとするならば、明らかに誤まっている。しかし分析が、われわれの知識を増すための適切な方法であるという事実には変りはないのである。生きた生物体を解剖する生物学者は、分析された物を集めてふたたびその生物体を作りあげうると期待できないし、また(私の信ずるところでは)その生物体を生かしている原理を発見しうるとも期待できない。しかし医学における大きな進歩の大多数は、人体についての唯物論的見解を作業仮説として受けいれることから生れた。たとえ近頃の医者の或る者が唯物論的見解をそれだけで十分なものとみなすことによって誤まりにおちいりがちであったとしても。同様にしてラッセルが、知識を増加する方法として、分析の哲学を行けるところまでおし進めたのは、正しかったと私は信ずる。そしてかれの場合は現在達しうる極点につき当っているのであり、倫理説にいたるとかれは自分の結論に実は満足できなかったのである。*40 バートランド・ラッセルのジョージ・サンタヤーナについての談話。哲学者は今日、正確な思考のそとに別に存在する諸領域を認めながらも、正確な思考をできるかぎりおし進めるか、さもなくば大規模な綜合を企ててその中に自らの感情と神秘主義的要求とをもちこんで自らの思考を濁らせるか、のいずれかを選ばねばならない。ラッセルは第1の道を採ったのである。要約すれば、分析は方法としては十分に根拠をもつ。しかしそれがひとつの形而上学とみなされるにいたると人を誤まりうるのである。ラッセル自身もこのことを感じていたかも知れぬことを暗示する個所がかれの書いたものの中にある。たとえば「一般的に言って、科学の進歩は分析と人為的な分離とによってなしとげられて来た*42」(傍点アラン・ウッド)。

*41 ブラッドリ『論理の哲学』p.693。

少なくとも1つの節においてかれは形而上学と方法との、私の考える区別を強調した。かれはマイノングについてこう書いた(1904年)。「哲学としての経験論は支持しうべきものとは思われないが、研究の経験的方法というものがあり、これはすべての問題に適用せられねばならない。」*42 『人間の知識』p.49。(邦訳著作集第9巻p.64)II 警告的注解

ラッセルの思想の発展を論じはじめる前に、いくつかの予備的注意が必要である。(右写真出典: 1958年のラッセル From R. Clark's B. Russell and His World, 1981)

かれの思想が、かくかくの結論に達したいというかれの欲求のゆえに、或る方向に進められた、と私は今後たびたび書くかも知れない。しかしこれは、この動機が、意識的にか無意識的にか、かれの思考の結果に影響した、と言っているのだと解せられてはならない。この区別は全叙述を通じて絶対に明確に維持されねばならない。すでに示されたようにかれの思想の一般的方向はかれが到達しようと望んだものとは正反対の結果に導いたのである。そしてこの区別は、私がその時々に述べる他の動機についてもあてはまるのである。

ラッセルの考えとかれの先行者または同時代人の考えとの結びつきを跡づけるとき、かれの思想が事実上そうであったよりも独創の度が少ないかのような印象が与えられるおそれがある。この印象は、またかれ自身が他人に負うところを認めるときの気前のよすぎる態度によっても、強められるであろう。かれはかつて、ひとつの発見を他人よりも自分が先にしたと主張するような哲学者は、株屋の水準にまで落ちた者だ、と書いた。

おそらくホワイトヘッドを別にしなければならないであろうが、ラッセルは、多分他のどの同時代の哲学者よりもひろく本を読んだ人である。哲学に対するかれの最大の寄与のいくつかは、多数の観念を多くの源泉からとって来てそれらをひとつの十分仕上げられた体系にまとめ上げるという能力から生れた。あたかもニュートンのプリンキピヤがガリレイに発するいくつかの根本観念をまとめ上げたように。*43 しかしそれらの思想がまず他の人々によって暗示された場合にでも、ラッセルは、自分自身の精神の産んだものしか書かなかったのである。その最も明白な証拠は、(たとえば中性的一元論の場合のように)他の哲学者の見地をかれが受けいれるまでの長い時間上の遅れがあったいくつかの場合である。

*43 かれの業績が「根気と執拗さ」とから生れたというかれのことば(アラン・ウッドとの談話における)は、ニュートンの「私には特に知力があったのでない、ただ辛抱して考える力があったのだ」ということばと比較されうる。

それからまた、ラッセルがほかの人の出した同様な結論を知らずに自らの結論にいたった、全くの偶然の一致という場合も多かった。ライプニッツとニュートンとによる無限算法の発見や、ヴェルディの「オテロ」とグノーの「ロメオとジュリエット」とにおける4つの同一の小節の場合と同様に。ラッセルの場合、最も明らかな例は、言うまでもなく、かれとフレーゲとが全く独立に到達した数学理論がそれである。

さらにラッセルが比較的おそくまで、哲学の知識――他の哲学者の著作を研究するという通常のアカデミックな意味での――を大して得なかった、ということも注意されて然るべきであろう。かれは、ケンブリッジの第4学年までは正式に哲学の本を読まなかったので、ケンブリッジにおけるかれの研究課程はいくつかの重要な空隙を示している。少年の時代にラッセルは、まだデカルトを読まない前にデカルトの二元論に似たものに達している。またヒュームを読む前にヒューム的な疑いをもった。*44 かれが組織的な哲学教育をうけなかったことがよかったのであり、あまり若い時から過去の哲学者についての行きとどいた知識を得ることほど、独創的な思考を窒息させるものはない、と私は考えたい。なぜならそうすることは、自分の思いつく観念がたいていすでに誰かによって考えられていることに気づくという、意気沮喪をもたらすからである。(無知がよい結果を生んだ典型的な例は、ウィトゲンシュタインであろう。)

ラッセルの仕事の仕方についていくらか知ることはかれの書物の理解に不可欠であろう*45。強烈な思考の時期が次々に現われ、その各々がひとつの著書を生み出したのであるが、それらの著書は、最後に急いで書かれたのである。ラッセルは自分の書いたものを後で訂正することがほとんどなかったし、本を出した後それを読みかえすこともほとんどなかった(そのことの十分な証拠に、かれの著書にはいくら版を重ねても依然として残っている小さな誤植の数々がある)。かれはみずからの思考において新たな前進をはじめるときいつも新たな心がまえをもってした。自分の新たな観念とすぐ前に自分の言ったこととの間の関係をめったに顧慮しなかった。たとえばヴィトゲンシュタインが『哲学的論究』を書いているとき前著『論文』をいつも念頭においていたのとは反対であった。

その結果は、初期と後期との間に実際にあるよりも大きな不一致があるかのような印象を与えることとなった。ラッセルがひとつの問題を全く新たな見地から論じているために、或いはちがった論敵に対して議論しているために、外見上の矛盾を示すことはある。しかし反対の方向からの攻撃に対して同じ主張を弁護するとき、ちがった向き方をするラッセルに、矛盾があったとは言われない。ラッセルの著作のこのような論戦的な側面は大変重要だと私は思う。そしてかれの論敵が何を言っているかを知らずにはラッセルの主張を理解することが不可能である場合が多いと思う。ラッセルが自分の著作を後から見直して訂正することをしなかったために生じたもうひとつの結果は、かれが別々の著作で言葉を少しちがった意味に用いながら、一方の用法が他方の用法とちがうことをはっきり言わないため、外見上の矛盾が起りうるということである。敵意をもつ批評者ならば、このようにして言葉の上の矛盾をたやすく集めることができるのである。

注釈者の義務はそういう純粋に言語的な混乱を、ひとつの語のラッセルの或る時期の用法を他の時期の用法に翻訳する一種の辞典をつくることによって、とり除くことだ、と言われるかも知れぬ。そのような辞典の編集ということが、ムーアの『倫理学原理』以来、哲学研究の当然ふむべき第一歩であると考えられるようになっている。そしてラッセル自身も、哲学的議論をはじめる前に、自分の用語を定義しようとしばしば試みている。しかしながら、ラッセルが正当に主張したように、日常言語では避けられないところの*46、不明確さを避けるためには、それが最上の方法だとは私は思わないのである。或る語をどういう意味に使うかを確定せずにその語を使うことは明らかに危険を伴う。しかし正確な定義を与えようとつとめることにも、それほど目立たないが、また危険がある。その危険とはわれわれがそれに成功したと思うかも知れない、という危険である。*44 『パートランド・ラッセルの哲学』(「私の精神の成長」)p.7および、『現代イギリス哲学』所収の「論理酌的原子論」p.323。哲学における正しいやり方が、まず定義できぬ名辞をそろえてこれらによって他の語のすべてを定義する、ということから始めることだ、とは私は信じない。哲学においては、定義できぬ名辞を示すことも、それによって他を定義することも、最初によりはむしろ最終に来るべきものだと私は信ずる。哲学は、観念論者と実在論者、先天的と経験的、必然的と偶然的、普遍的と個別的、というような語の用いられる主題なのである。そしてわれわれは最後には自分の語っていることが何であるかを知るであろうとの希望(それは決して完全には実現されない)によって元気づけられるのである。

*45 『自伝的回想』pp.195-196。(邦訳著作集第1巻pp.24-225)

*46 たとえば『バートランド・ラッセルの哲学』p.690。

ラッセルがいろいろな語をいろいろに用いていて誤解を招くおそれのあるさまざまな個所を指摘することは必要かも知れない。しかし全体として言えば、或る特定の連関の中で或る特定の語をラッセルがどういう意味に用いているかを知ろうと望むならば、最もよいやり方はその前後の連関そのものを注視することである。一例として、「哲学」という語自身を考えて見よう。これはラッセルが結局、定義を断念した語である。「私は哲学者という者が何であるかを知らない。」一般的に言ってかれは哲学を見る2つの異なった見方をもっていた。

(a)「特殊科学では……運動は……単純なものから複雑なものへ向う。*47 しかし哲学では……われわれは分析によって単純な抽象的なものの方へ進み、その途上において、もとの主題の個別性を除去して、われわれの注意を当の事実の論理的形式にのみ向けようとつとめる。」

「新実在論は…ただ科学の基礎概念を明晰にし、さまざまな科学をただひとつの包括的な見解に総合することをのみ目指す。*48」

(c)「哲学は……神学と科学との中間にある何ものかであり……どちらのものともきまらぬ境界地である。*49」

「科学はわれわれの知るものであり、哲学はわれわれの知らぬものだ。*50」

ラッセルが哲学を第一の仕方(a)で考えていたとき、かれは論理学は「哲学の本質」であると書いた。しかしもう1つの仕方(b)で考えたときには、次のようなおどろくべき矛盾を示す主張をした。「論理学は哲学の一部ではないと私は主張する。」しかも「哲学とみなされているものの十中九までは全くのうそであると私は主張する。明確だといえる唯一の部分は論理学であるが、それは論理学であるから、哲学ではない。」*47 『外界についてのわれわれの知識』pp.189-190頁。この例は、ラッセルにおける言葉の上の矛盾に誤まられないようにする技術の、恰好の予備的練習をわれわれに与える。論理学と哲学とについてのこれら一見矛盾した主張において、かれは「哲学」という語を異なる意味に用いていたのである。またかれが「論理学」という語を用いる意味にもいくらか相違があったし、また前後の連関も異なっていたのである。論理学が――或る意味で――ラッセルの後期の哲学においては、1914年におけるほど強調されていないことは事実である。しかしながら、はじめて読んだときにそう思われるほどに、見解の全面的な逆転があったのではない。誰かが或る前後の連関において「われわれはABCを知らずに読むことはできない」と書き、他の連関においては「ABCの知識は文学の鑑賞に何の関係もない」と書くような場合のあることはたやすく想像できる。

*48 『懐疑的論文集』p.79。『哲学の諸問題』p.232をも参照。

*49 『西洋哲学史』p.10。(邦訳著作集第11巻p.10)

*50 『論理と知識』p.,281。

ラッセルが或るとき言ったように「論理学と数学とは……自然という書物のアルファベットであり、その書物自身ではない」。

(この論文は(ウッドの死亡により)ここで未完に終った。)