バートランド・ラッセル(作)「赤外線透視機」(『ラッセル短篇集』より)

* 出典:『ラッセル短篇集』(内山敏訳)(中央公論社、1954年4月刊。207pp.)

* 原著:Satan in the Suburbs, 1953.

* 内山敏氏(1909~?)は、

日本バートランド・ラッセル協会設立発起人の一人

「郊外(町)の悪魔」目次

バートランド・ラッセル「赤外線透視機」(Infra-Redioscope)

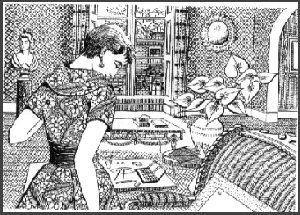

友だち仲間では、「愛らしいミリセント(lovely Millicent)」で通っているミリセント・ピンターク夫人は、豪奢な(自分の)部屋でただひとり、肘掛椅子に腰かけていた。部屋にある椅子やソファはすべてやわらかで、電灯のあかりもシェード(かさでやわらげられていた。そばの小テーブルには、ひだの多いスカートをはいた大きな人形らしいものがおいてあった。壁面には水彩画がたくさんかけてあり、すべて「ミリセント(Millicent)」というサインがしてあり、アルプスやイタリア地中海沿岸、ギリシヤやテネリフェ島(Teneriffe)のロマンチックな風景が描かれていた。夫人は(壁にかかっているものとは)別の水彩画を手にとり、細心の注意をはらってじっと眺めていた。やがて片手を人形の方にのばし、ボタンにさはった。(すると人形はまんなかからパッとわれ、内から電話がでてきた。彼女は受話器をとりあげた。彼女の振る舞いはいつものことながら優雅そのものであったが、どこかしら緊張しており、たったいま重大な決心をした様子であった。彼女は、ある番号に電話をかけ、相手がでると、「バルバス卿(Sir Bulbus)をお願いします」といった。

バルバス・フルティガー卿(Sir Bulbus Frutiger)は、『デイリー・ライトニング』紙(The Daily Lightning)の編集長として、またどの党が名目上政権につこうと、わが国における大有力者の1人として、世界中にその名が知れわたっていた。彼には秘書が1人と、秘書の秘書が6人おり、外部のひとびとが近よれなくなっていた。彼に直に電話をかけるような大それたことをするものはめったになく、こういうめったにないもののなかでも、彼を電話口に呼びだせるものは、そのまた何十分の一にすぎなかった。彼の夜間の瞑想は非常に重要だったので、これをさまたげてはいけなかった。が(自分が編集をしている)新聞の読者すべての平静を打ち破る計画をたてている間、落ち着いて平静さを保つのが彼の使命だったのである。だが、このような防壁にもかかわらず、ミリセント夫人からの電話にはすぐに応じた。

「ああ、ミリセント夫人ですね?」、と彼は言った。

(The Infra-Redioscope の他の挿絵)

* この続きは、原書を購入して読まれるか、邦訳書をお読みください。(『ラッセル短篇集』は、早大ラッセル関係資料コーナー、国会図書館、都立中央図書館、東洋大、京大総合人間学部、神戸市立大学、琉球大学等で所蔵しています。また、Cambridge 大学図書館及び Oxford 大学図書館でもこの邦訳書を所蔵しています。)

★「赤外線透視機」は、『中央公論』v.68,n.7(1953年7月)p.267-286(山内俊雄訳)にも収録されています。

... He was protected from the public by a secretary and six secretary's secretaries. ...