バートランド・ラッセル『神秘主義と論理』への訳者(江森巳之助)あとがき(1959.04.08)

* 出典:ラッセル(著),江森巳之助(訳)『神秘主義と論理』(みすず書房、1959年。276+ii pp.)

* 原著:Mysticism and Logic, 1918.

* 訳者:江森巳之助(えもり・みのすけ 1917~2001):東大法学部卒/経団連国際通商部長を務める。

*

『神秘主義と論理』目次

本書はラッセルの著作の中で

(松下注:英国あるいは欧米では)もっとも広く読まれているものの一つだそうである。だが,われわれ日本人にはかなりとっつきにくい本ではないかと思う。それだけに、とっつきやすい本では得られない何ものかを得ることができる本であるから、少しでもとっつきやすくする意味で、本書に対する訳者の感想を書き綴っておくこととする。本書を批判的に読むための一助――とまでは行かなくても、読み疲れたときの息抜きにでも役立てば、蛇足を加える目的は達せられる。

まず、本書は

著者の自選論文集であるだけに、彼の哲学のあらゆる側面を万遍なく解説するように構成されている。異なる機会に異なる問題を論じた論文や講演を巧みに取り合せて、ラッセル哲学の全貌を行間に浮き上らせようというのが本書の狙いである。精神と物質、現象と本体、運動と静止、多と一、論理と倫理、時間・空間の性質等々、挙げればきりがないが、こういう

古くてしかも新しい哲学上の根本問題は、ことごとく本書の中で論じられ、ラッセルの流儀に従って一応の決着がつけられている。

第2に彼が本書を通じて語りかけているのは、哲学の専門家だけではなく、自由に考えたいという

知的情熱を持つかぎりでの一般の人々である。なるほど本書後半の諸論文は、著者も言っているように、「やや専門的」であって、訳者にも理解できなかった箇所があるけれども、そのことは決して本書の大衆性を傷つけるものではなく、むしろ大衆性がしばしば陥りやすい卑俗性から本書を救っている。専門家でない読者も、後半の専門的論文へ読み進むうちに、前半の非専門的論文の背景となっている論理の王国へ、知らず知らずさまよい入ることができる。非専門的論文が専門的論文への導入部となり、後者が前者の理論的支柱となることによって、本書の全体としての大衆性が高い水準に保持されている。

第3に、本書の叙述の明快さを挙げなければならない。「

ラッセルは自分のよくわかっていること、あるていどわかっていること、よくわからぬことの区別をつけて、しかも自分が人間としてかかわりを持たざるを得ないあらゆる問題について、考えてゆく」と

鶴見俊輔氏は言った。もちろん訳者には、本書の所説に賛成できないところがいくらでもあるが、ラッセルのフェアな思考様式のおかげで、どことどことに賛成できないかが、はっきり指摘できる。だから読者は、「自由に考える」という自分の足場を崩さずに、本書を読むことができる。

第4に重要なことは、本書の全篇が「

独断的宗教的信念を持たないものは、いかに考えいかに行動すべきか?」という問題の提起であり、それに対する回答試案ともなっている、ということだ。「揺がない信条」を持た

ないために行動の基準を見失いやすい人々は、本書から何ものかを得ることができるであろう。もっともこの点については、後にやや立入って考えてみたい問題がある。

さて以上の特徴づけから、ラッセルは論理だけしか眼中におかない干からびた合理主義者だ、と受取る人があるかもしれない。なるほどそういう解釈を許すような一面も彼にはあるであろう。しかし私は、それが彼のすべてだとは思わない。それどころか、彼の一つの魂は、つねに超論理的な、非合理な、激情的なものに憧れているのだと思う。しかしもう一つの魂は、ともすれば主観の中に閉じこもろうとする――あるいはその裏返しとして、主観を客観に押し上げようとする非合理主義、

神秘主義の誘惑をしりぞけて、客観性の保証人ともいうべき論理に、人間にかかわりある諸問題の解決を委ねるように、彼を牽制しているのである。

したがって彼の合理主義は、非合理と合理との力の均衡点に立たされた人間の、いわば――ラッセルの嫌いなへーゲル流の表現を便宜上借用するならば、対自的な合理主義であって、非合理なものの自覚を欠いた即自的な合理主義ではない。言いかえるならば、非合理主義の泥沼に頭まではまり込まないように、全体重を論理で支えようと必死に努めているのが,彼の合理主義なのである。ラッセルに合理主義者というレッテルを貼るのは誤りではないが、彼の合理主義のこういう本質が、案外そのレッテルで貼り隠されているのではなかろうか? 本書の諸論文の中にも、この意味における「対自的合理主義」の精神が浸透している。特に「神秘主義と論理」や「自由人の信仰」にはそれが著しい。――「神秘主義と論理」が本書全体の標題に採用されたのも、故無きにあらず、というべきだ。だが、このことは、彼の合理主義を決して不純にしてはいない。私の尊敬する――ほとんど唯一の――マルクス主義哲学者、故加藤正氏は、「合理主義とは、課せられた問題の解決を理性において求めんとする立場をさす。…合理的なもの、理性的なもの、科学理論的なもの、論理的なもの、そういうものの価値を認めるか否かではなく、そういうものの中に解決を求めるか否かが、合理主義を非合理主義から分つ根本的徴表である。……非合理的なもの、反理性的なもの、…の意義と役割り、必要と必然とを認めることは、合理主義者としての立場に矛盾しない。そういうものに解決を求めんとする時にのみ彼は非合理主義者である」(『弁証法の探究』p.228、三一書房刊)といった。してみればラッセルの立場こそ真の合理主義に属するのであろう。

最後に前出の「第4」で約束した問題を掲げて、読者にも考えて頂くこととしたい。それは、「革命的行動は、ラッセル流の論理主義によっては裏付けることができないのではないか?」という疑問である。論理的合理主義を採るかぎり、あらゆる主張の前提は常に仮説の域を脱することができない。科学の本性は仮説的だ、というのはおそらく本当だろう。しかしわれわれは、「確からしい」だけの仮説に基づいて、革命を起せるだろうか? 革命的行動には、革命家の自己犠牲が要求されることは勿論だが、それだけでなく、彼に率いられる大衆の運命を、いや、社会全体を、

歴史のルーレットに賭けることが必要とされる。それは、実験室で仮説を検証する科学者の情熱とは、かなり異質な情熱を要求するのである。

自分の思想の無謬性に対する絶大な信念――すなわちラッセルに言わせれば「独断的宗教的信念」あるいは「狂信」-がなければ、何びとも

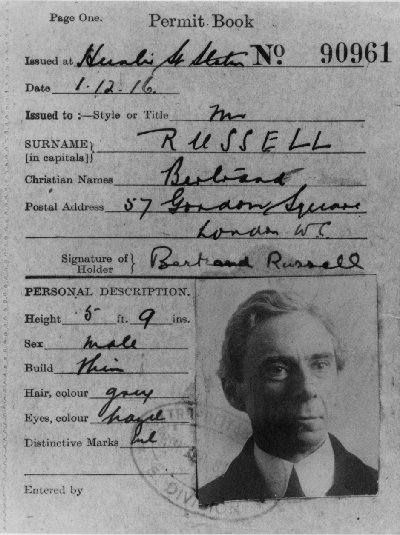

良心的な革命家にはなりえないであろう。(ただし、その人がニーチェ主義者であって、超人の理想を実現するためには衆愚はどうなろうとかまわぬ、と考えているのならば、また何をか言わんや、だ。)(写真:渡航許可書、1916年)

論理的合理主義は、社会思想としてはいわゆるピースミール・ソーシャル・エンジニアリング、すなわち

マルクス主義者の敵視する改良主義としか結びつかないのではないか? そうだとすれば、ラッセルが反共反ソの悪名をほしいままにしているのは、彼の首尾一貫性を示すものであることを、敵も味方も正視しなければならないと思う。'改良主義者'は革命家と違って「からだを張る」機会が稀である。いや、主観的にはどれほど「からだを張る」ように努めても、権力者は滅多に彼を絞首台に登らせてくれないから、革命家は、改良主義者がからだを張った、とは認めてくれない。せいぜい「あいつは進歩的ではあるが、からだを張りたくないために改良主義者にとどまっている」というぐらいに認めてもらえればよい方である。このことが日本では

進歩的改良主義者の革命主義者に対する劣等感を裏付けている。

楽天で購入!

|

ありていに言えば,世界観の本質は、自己の生活、行動に対するジャスティフィケーションである。改良主義者が、血を流すことを恐れる怯儒のジャスティフィケーションに論理的合理主義に赴くとすれば、革命主義者は、他人にも武器を取らせようとする激情のジャスティフィケーションを信条の根本的無謬性の上に基礎づけているのである。おたがいさまである。

われわれの時代が当面している諸問題をもっと的確につきとめるためには、進歩派の一方がいつも劣等感を懐いて遠慮がちに――あるいは陰険に――発言している現状を改め、双方ともイデオロギーのジャスティフィケーション性の上に大あぐらをかいて、歯に衣着せない論争を発展させなければならない。その際

ラッセルの首尾一貫性からくるふてぶてしさは、気の弱い側の気付薬になるであろう。ただ、ラッセルのような改良主義が、日本の水準にさえ達しない後進諸国にとっても有効かどうかは、多分に疑わしい。一般に論理的合理主義だけで社会問題が現実に処理されるようになるのは、人類全体がもっと賢くもっと裕福とになって、社会的行動に悲壮なスローガンなどが不必要になった暁においてであろう。とは言っても、そうなるまではこういう思想の存在意義がない、ということにはならない。むしろ正反対である。

本書に関連して言いたいことはまだまだあるが、この辺で

凡例的な記載に移ることとしよう。まず、元々論文として書かれたものは「である」体で、はじめは講演として発表されたものは「あります」調で訳すこととした。人名等は、日常われわれが気取らないでしゃべるときの発音を、そのままカナ書きにした。本文中の〔 〕に挿入のものは訳者の注で、欄外の注は特に断りのない限り原注である。「諸感官与件」とか「諸伝記」とかいう語呂の悪い訳語は、止むを得ない記号だと思って大目に見てもらいたい。

(それらの意味は本文の中で十分に説明されている。)それらの術語が単数形か複数形かは、ラッセルの理論にとって非常に重要なので、ある程度体裁を無視しても明確に訳出する方針を取った。また、「

それによって未来が過去の函数として示されうるところの、

公式」(p.234)というように、傍点

(松下注:ホームページ上では下線)を用いて原文の関係詞構造を明らかにした箇所が多い。欧文の邦訳を容易かつ正確にするための1つの試みであった。

なお本書は、3、4年前一部を訳したままになっていたのであるが、これを全訳して出版する機会を得たのは市井三郎氏のおかげである。同氏をはじめとして、何かとお世話になったみすず書房の富永博子氏および口述筆記や校正に協力してくれた妻礼子に感謝する。

1959年4月8日 江森巳之助