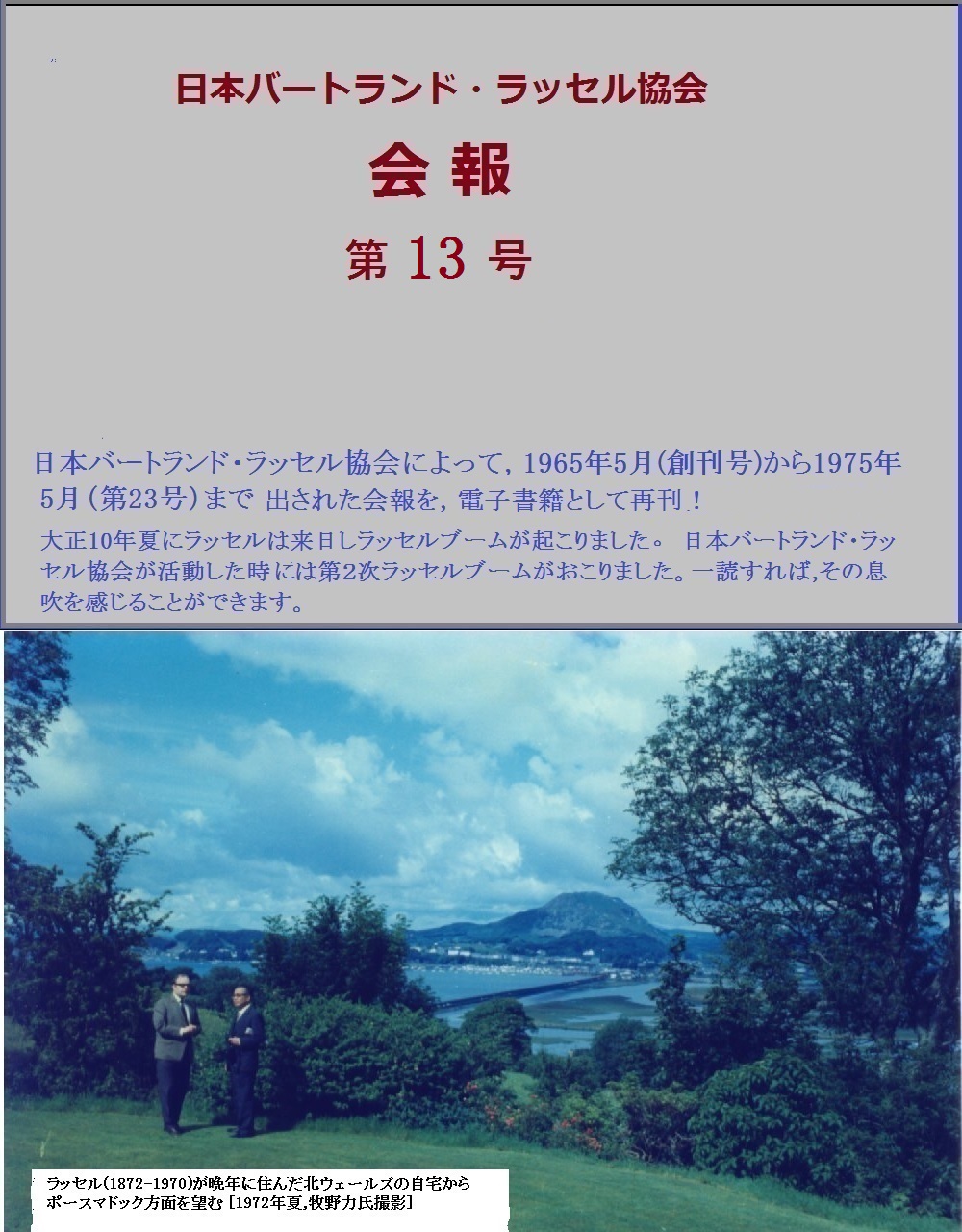

梅根悟「大学の本質 」(講演要旨)(バートランド・ラッセル卿生誕97年記念講演会)

* 出典:『バートランド・ラッセル協会会報』第13号(1969年8月刊)pp.2-4.

* (故)梅根悟氏(1903~1980)は当時、和光大学(初代)学長

今晩はラッセル卿の誕生日を祝いつつ、卿の思想と行動をたたえる集いでの講演としてふさわしいかどうか分りませんが、主催者の方からのご希望もございまして、大学の本質というようなことでお話しをしてみようと存じております。それもヨーロッパの古いユニヴァーシティの起源と歴史のうちに、今日の大学問題を考え、解決する上での示唆を求めてみるというようなお話になろうかと思っております。

今晩はラッセル卿の誕生日を祝いつつ、卿の思想と行動をたたえる集いでの講演としてふさわしいかどうか分りませんが、主催者の方からのご希望もございまして、大学の本質というようなことでお話しをしてみようと存じております。それもヨーロッパの古いユニヴァーシティの起源と歴史のうちに、今日の大学問題を考え、解決する上での示唆を求めてみるというようなお話になろうかと思っております。

私はユニヴァーシティというすぐれてヨーロッパ的なものの歴史を(1)ユニヴァーシティ以前、(2)非制度的ユニヴァーシティ、(3)制度化されたユニヴァーシティ、(4)カレッジ・システム、(5)インスティチュート、(6)ユニヴァーシティ復興、といった、6つ位の段階に分けて考えております。

第一(段階)の、ユニヴァーシティ以前というのには、十二世紀の前半ごろ、イタリーのボローニアやフランスのパリなどの町に、ある偶然の事情から、著名な新しい学問を開拓しつつあった学者が住み、そこで研究と講義を行なったのが評判になり、そこに多くの学生とまた教師とが住むようになりだした初発の時期で、ボローニアでは市民法(ローマ法)の開拓者イルネリウス、パリでは唯名論哲学の驍将アベラールの時代です。彼らは共に新しい学問の開拓者であり、それは何れも体制批判的な学問でありました。このような学問の魅力にひかれて、諸国から国境を超越して学徒がつどい、純粋に学問を媒介とした師弟と学友の共同体が、一人の教師を核としておのずからにして醗酵しつつあったのです。その場合教師も学生も、宗教権力や国家権力とは何の関係も癒着もない「自由人」でありました。これが私のいうユニヴァーシティ以前の段階であり、私はこの初発の状況のうちにこそ、自由な研究と学習の共同体としてのユニヴァーシティの本質が見られると思っているのです。

第二の段階は、同じ町に住んでいる多くの教師と学生の間にルーズな、任意団体的なつながりまたは組織ができて、それがユニヴァーシティと呼ばれはじめた時期、年代的には一一七〇年代から一二〇〇年ごろまでの数十年間であります。この団体の目的は今日で言えば、学会的で、時事講演会や討論会を開いておたがいの学問の交流をはかるのがおもなしごとであったらしく思われます。そしてこの段階でもユニヴァーシティは宗教権力や国家権力からは自由でありました。時にそれらの権力との間に反目や紛争が起ることはあっても、それらの権力の支配をうけることはありませんでした。ユニヴァーシティは、いわば自由な地域単位、都市単位の学会だったわけであります。ここにも私たちが今日の大学のあり方を考える上での一つの示唆があるように思われます。

第三段階は、この自由で非制度的な団体が、特に教師の団体として教皇や皇帝によって特許状による特権団体として公認され、法人格をもった団体になった時期でありますが、注目すべきことは、この特権団体化は一方において体制批判的な学者に対する宗教権力による苛烈な弾圧と引きかえに、いわば「笞(=鞭)と飴」の政策として行なわれたものだということであります。十三世紀になってイノセント三世が教皇になると、体制批判的な学者は焚殺されたり追放されたり、ひどい弾圧にさらされました。そして教皇は、一方で体制順応的なおとなしい学者たちに、物質的、金銭的な利益や名誉を伴ういろいろの特権をもった団体を作ることを特許したのです。こうしてできた特権団体としてのユーニヴァーシティの自治権こそが今日のわが国の大学の学部教授会に与えられている人事権や学位授与権の起源でありますが、それは集団的利己主義の機構としてのギルドに外なりませんし、ユニヴァーシティは特権と引きかえに権力に身を売ったと申しても過言ではなく、ユニヴァーシティの制度化はそれ自体その堕落史の第一歩であったと申してさし支えありません。

第四段階のカレッジ・システムというのは、十三世紀ごろから生まれて、もともとは篤志家が貧乏学生のための慈善事業として設けた無料宿泊施設であったカレッジが、その内部に教師を雇って、学校の形を備えるようになり、十五世紀に入ると封建反動の動きの中で、それが大司教座その他の宗教団体や国王や篤志家によって、聖職者養成を目的として設立された寄宿学校として確立し、やがて十六世紀になるとイギリスなどでは、在来のユニヴァーシティは消滅してしまって、カレッジだけになり、ユニヴァーシティがもっていた学位授与権その他の特権は、カレッジ長会議が引き継ぐことになって、ユニヴァーシティは実体のない、虚名となってしまいました。フランスでも多くのカレッジのうちの一つにすぎなかったソルボンン・カレッジがユニヴァーシティに取って代ることになってしまいました。そのカレッジはもともとは聖職者養成のための神学校でありましたが、十六世紀の半ばころからは、貴族や紳士階級の子弟がここに入れられ、紳士的教養を身につける場として利用されるようになり、カレッジの性格は一変して、紳士階級の子弟たちがそこで何年間か、文学や芸術を学び味わい、乗馬、フェンシング、ボートなどのスポーツを楽しむ、いわゆるカレッジ・ライフの場になってゆくのでありまして、十七世紀以後に生まれて、今日有名大学となっている英米の大学、例えばアメリカのハーバード大学などは、このような起源でカレッジとして出発したものであり、わが国の同志社大学その他のミッション系大学も、このカレッジ型に属するものであります。カレッジにも新しい風が吹きこみ、近代化されてゆきましたが、もともとは一つの宗派的立場に立つもので、自由な学者の自由な集団としてのユニヴァーシティとは全くちがった原理に立つ存在であります。

第五段階のインスティチュートというのは、十八世紀の絶対主義国家権力がその富国強兵策の手段として、新しい軍備と産業のための新技術を教えこんで、国家のための幹部技術者とするために、ユニヴァーシティやカレッジとは別に、直接に国家直営の機関として作ったもので、一七〇二年にロシアのピヨトル大帝が作った砲兵航海学校だの、ナポレオンが「黄金の卵を生むめんどり」だといって高く評価したと伝えられるフランスのエコル・ポリテクニック、新らしいところではベルリンのテヒニッシェ・ホッホ・シューレ、ボストンのマサチューセッツ・インスティチュート・オブ・テクノロジー、など何れもこのタイプに届します。このタイプの高等教育機関は本来的に国家の営造物であり、目的学校であり、軍学協同、産学協同を当然の内容とし、課題とするものであって、学問の自由や体制批判の自由などの割りこむ余地のないものであります。

第六の役階は、一八一〇年代に創立されたベルリン大学をモデルとするもので、それはユニヴァーシティは実質的に消滅し、カレッジやインスティチュートだけが巾をきかせていた時代に、フランス革命の精神のドイツ的表現として生まれたものであります。それはパリの体制批判的な哲学者たちの自由な、学会的集団としてのユニヴァーシティを回顧し、そのような集団としての哲学部を中核とし幹として、この本来のユニヴァーシティの周辺に、枝として、国家に必要な人材を提供する職業的専門学部を配置するという、立体的構造を作り上げようとしたものであり、ユニヴァーシティの精神の回復と、それとカレッジ及びインスティチュートとの統一を企てたものでありました。

以上六つの段階を見てきた上で日本の明治以後の高等教育史をみると、官立のそれは全くインスティチュートとして出発したものであり、その性格は今日もなおつづき、ますます強化されようとしているように思われます。戦後の大学改革にはインスティチュートからユニヴァーシティヘという着想が皆無ではありませんでしたが、それも不徹底で、今日では挫折し去った感があります。そしてそのことが今日の大学紛争の大きな原因をなしていると言うべきでありましょう。

最後に、ラッセル卿の教育論に少しばかり触れてお話を終りたいと思います。ラッセル卿は教育の問題に深い関心をもち、いくつかの著作もありますが、その教育論は卿の全思想の一環にふさわしいものであって、例えば学校は超国家的であるべきで、教育の国家目的への従属を排すべきであることを終始力説されております。

また卿は学校が体制批判の場であることを以て学校の人類史的使命とされております。また学校は価値の観点から現在を批判する能力の育成をこそ第一義的目的とすべきであることを力説されております。そのような観点から卿は宜伝と教育の関係について、学校は宣伝から疎外され、その外に立つのではなく、むしろ相対立する宣伝に耳を傾けつつ、その当否を批判検討して、自己自身の判断と評価と立場をみずからの責任において形成してゆくようにすべきてあり、学校では例えば共産主義についてラジ才を通してソビエト大使とチャーチル首相との討論を聞かせ、インド問題についてはガンジーとインド総督の間の討論をきかせ、宗教問題についてはスターリンとカンタベリー大僧正の討論を聞かせるべきだ、というようなことを申されております。

これを大学論としてみれば、大学とはまさにそのような、超越的で、批判的精神を支柱とする研究と学習の場であるべきであります。

ラッセル卿の教育思想は、この短い紹介によっても分かりますように、まさに大学の本質の基本的なところをおさえたものであると申すべきでありましょう。

最後に今日その存在の重みがいよいよ大きくなっております時、ラッセル卿の健康を遙かに祈りつつ、この講演を終らせていただきます。(講演は、一時間余わたったものであるが、その要旨を改めて短い講演体にまとめた為に、意を尽さないところの多いことをお断りしておく)