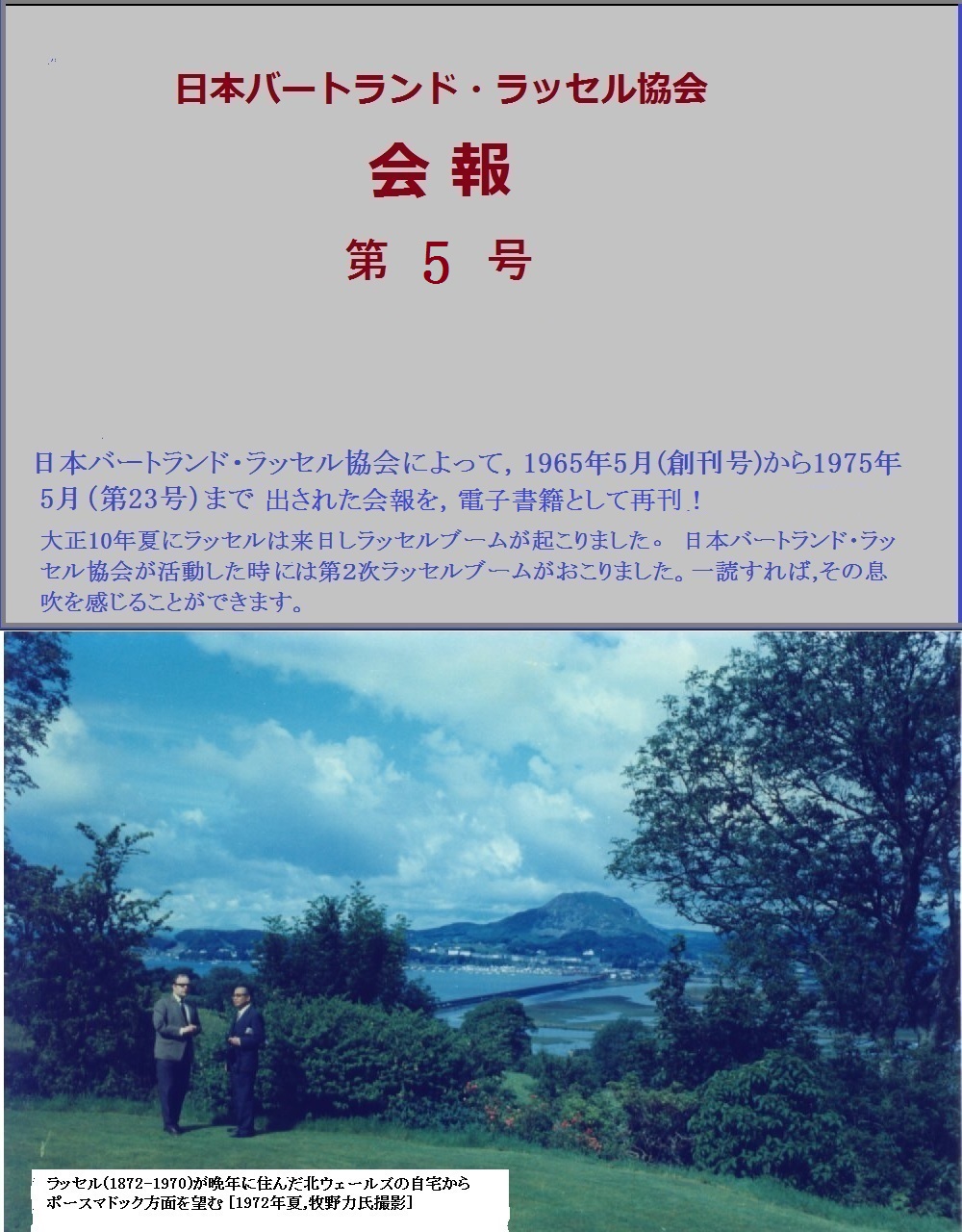

(巻頭言) 東宮隆「バートランド・ラッセルの『権力』について」

* 出典:『日本バートランドラッセル協会会報』第5号(1966年7月),pp.4-5.

* 東宮隆(1911~1985)は当時,東京工業大学教授

「ラッセルの『権力』について」という題名は,「『権力』を通してみたラッセル」とでもするほうがよかったかも知れない。わたくしは,本書によって,できれば,ラッセルの考えの特徴と,ラッセルの人間像とを引きだそうとした。それというのが,どんな書物でも,すみからすみまで読めば,そこに著者のすべてが何らかの形であらわれているにちがいないと思ったからである。

しかし,実際には,本書が冒頭から痛快な文字で綴られているため,わたくしは,ラッセルの独特な魅力の秘密を探ってみたくなった。ラッセルは猛烈な冗談をとばすかとおもうと,時々,知らん顔をして分り切ったことを云ったりする。しかも,それを抽象的に云うのである。そしてそのあとに,あまり細部にこだわらない,きわめて具体的な例を引いて,先の抽象的分析を解きほぐしてみせたり,逆に,具体例を述べておいてから急に抽象的定義をくだしたりする。この抽象と具象のコントラストの際立ちが,ラッセルの魅力の一部をなしていると,わたくしには考えられた。ここで,ラッセルを真似た定義ふうな云いかたをすれば,ラッセルの場合,叙述の抽象度が強ければ強いほど,具体例によるカリカチュアリングの度もそれだけ強くなり,両者の対照から知的ユーモアが生ずる,と言えるかと思うのである。

本書(Power; a new social analysis, 1938)の一節を引用してみよう。

「ほんとうのところを云えば,学者に払われた敬意も,じつは,純粋の知識に対して与えられたのではなく,魔力を持っていると想われるものに対して与えられたのである。科学は自然の働らきについて直接の親しみを人々に与え,魔術に対する信仰を打ちやぶり,従って知識人に対する敬意をも消し去ってしまった。このようにして,科学者は,現代と過去の時代を区別する特色の根本原因となり,その発見と発明によって出来事の流れに測りがたい影響を及ぼしているにもかかわらず,個人としては,インドの裸の行者やメラネシアの禁厭師ほどの知恵に対する評判も持たぬものとなった。知識人は,自分自身の活動の結果として,今までの威厳が逆に手からすり落ちてしまったので,近代世界に対して不満をいだくようになった。この不満の一ばん少ない知識人が共産主義に惹かれ,その最も深い知識人が象牙の塔に閉じこもる。(右イラスト出典:B. Russell's The Good Citizen's Alphabet, 1953.)」

一読して明らかなように,これは,抽象的分析と具体例の交錯を示す文字ではない。ここにはもう,対象の実態を小気味よく裸にしておいて突然オチをつける,ラッセルの思考の切れあじのよさが,そのままの姿であらわれていると云ってよいであろう。このような魅力を持った言葉は,ラッセルにはじつに多く,さらに驚くべきことは,それが次々にとび出してくることである。ラッセルの書くもののおもしろさは,大づかみに対象をむき出しにしてゆくスピードにもある。

このほかにも,ラッセルの魅力をあらわすものは幾つかあるであろう。書斎人的というよりもむしろ政治人的な考えかた,それに何よりも真の哲学者らしい斬新な着想-「権力」を社会科学の中心概念とする着想など,そのよい例である。(松下注:「権力(Power)」は政治学において重要な概念であり,主として「政治的権力」を言うが,ラッセルの場合は,財界の有力者,偉大な宗教家,著名な知識人たちが持つ影響力も「権力」の一形態であり,かなり広義に使っていることに注意をする必要がある。)ラッセルの文章は,よく云われるほど必ずしも平易なものばかりではないが,しかし,明確達意の文章であると云って差しつかえないであろう。

次にわたくしは,本書の一ばん大きな特徴がどこにあらわれているかを探ろうとした。もとより,本書に繰りかえし示されているラッセルの姿勢には,たとえば,国家に対する徹底的に懐疑的な態度とか,未来に対する予言者的な眼などがあって,これは誰の眼にも明らかなものである。しかし,わたくしには,この書物の一ばん大きな特徴が,「道徳の掟と権力」(第13章)にあるようにおもわれた。それは,マルキシズムと全く異る「観念的」方法によって,マルキシズムの到達した一つの結論とほぼ同じものを,本章が示しているとおもわれたからである。

社会制度としての道徳,実際道徳は,ラッセルに従えば,当局の味方にまわるものであり,予言者を容れぬものであるから,個人道徳こそ何としても必要なものであり,社会は,原始社会の道徳の掟から,やがて予言者や聖人の影響のもとに起こる新しい道徳に移行してゆく。この間の事情はもとより複雑であるが,とラッセルは前置きして,以下のように要約する。

「原始社会の道徳の掟は,一般にその社会では超自然の起源を持つものと信ぜられている。部分的にではあるが,このような信念に理由の見出せないことはわれわれの見てきた通りである。しかしかなりの程度まで,この信念は,当該社会の権力の均衡をあらわしている。つまり,神々は権力ある人々に対する屈服を義務と考えるが,しかし権力ある人々も,叛逆をひきおこすほど過酷であってはならない。しかしながら,予言者や聖人の影響のもとに,新しい道徳がおこる。それは時には古い道徳と並んでおこり,時にはまたこれに代っておこる。予言者や聖人は,殆んど例外なく,権力以外のもの-例えば知恵とか正義とか普遍の愛-を尊重して,人類の大半に,これらのものこそ個人の成功以上に追求する価値のあるものだと説いてきた。予言者なり聖人なりが変えたいとおもっている社会制度の何らかの部分のために,苦しみ悩む人々が,この予言者なり聖人なりの意見を支持するのには,当然な個人的理由があるわけである。その結果として起こる革命運動に不可抗な力を与えるものは,じつに,この苦しむ人々の自己本位の倫理が,予言者なり聖人なりの非個人的な倫理と合して一つになったときである。」

ここに叛逆の契機が生ずる。

本来,権力を目指していないものが,目指していないが故に権力をえる-それはもはや権力とは言えぬものかも知れない。

ラッセルが多少とも熱情的に論じているのは,本書のこの部分であり,ここに本書の意義の大半がかかっているとさえ,わたくしにはおもわれた。それは,ラッセルの到達した一種の理想主義的到達点であり,この点を理解することは,もはや,ラッセルの魅力を云々することなどとは何の関係もない,おのずから別の問題となる筈である。(了)