大竹勝「文学者としてのバートランド・ラッセル」 - 日本バートランド・ラッセル協会_研究発表要旨

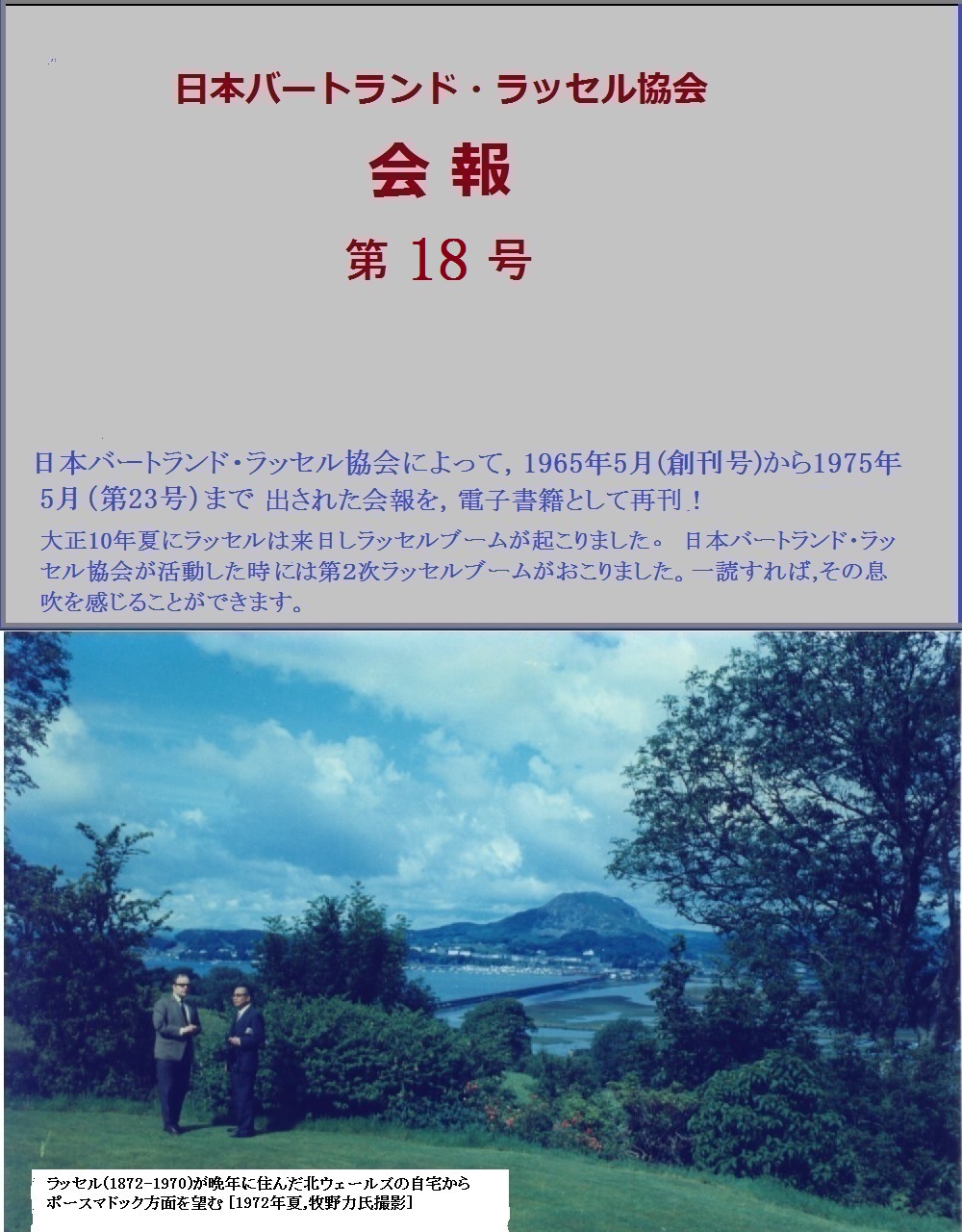

* 出典:『日本バートランド・ラッセル協会会報』第18号(1971年6月)pp.2-3.

今夕(1971年4月3日)御集り下さった方々の大部分が若いひとたちであることは、本協会が今年度の一連の講演会について打ち出したイメージ通りでありますので、わたしは大変うれしいのですが、同時に文学を教えているものの一人として、改めて困難を感じています。基本的な困難は、ある作家はこんな作風の、こんなテーマの持ち主で、このような作品を書いているということを、どの程度教えるべきかということです。わたしも六十才を過ぎましたので、そろそろドグマティクになってもよいのでしょうが、新鮮な気持ちである作家に臨む学生諸君に、どこまでこちらの知識を押しつけて先入観を持たせるか、ということは依然として問題であります。さらにもっと端的な問題があります。それは皆さんがどれだけラッセルを読んでおられるのか、主として英米文学について、あるいはヨーロッパ文学についてどれほど接触があるのか、という問題であります。と申しますのは、ラッセルの数々のエッセイのなかにも、もし読者に文学的な関心があるならば、ハッと思うような節があちこちに散見されるからであります。例えば『懐疑論』のなかでラッセルはスペリングのことより、散文のリズムをとらえることが大切で、以前は日曜に家長が家族のものを集めてバイブルの朗読をしたので、子供たちはおのずとそのリズムを体得したものであったと、語っているのであります。

今夕(1971年4月3日)御集り下さった方々の大部分が若いひとたちであることは、本協会が今年度の一連の講演会について打ち出したイメージ通りでありますので、わたしは大変うれしいのですが、同時に文学を教えているものの一人として、改めて困難を感じています。基本的な困難は、ある作家はこんな作風の、こんなテーマの持ち主で、このような作品を書いているということを、どの程度教えるべきかということです。わたしも六十才を過ぎましたので、そろそろドグマティクになってもよいのでしょうが、新鮮な気持ちである作家に臨む学生諸君に、どこまでこちらの知識を押しつけて先入観を持たせるか、ということは依然として問題であります。さらにもっと端的な問題があります。それは皆さんがどれだけラッセルを読んでおられるのか、主として英米文学について、あるいはヨーロッパ文学についてどれほど接触があるのか、という問題であります。と申しますのは、ラッセルの数々のエッセイのなかにも、もし読者に文学的な関心があるならば、ハッと思うような節があちこちに散見されるからであります。例えば『懐疑論』のなかでラッセルはスペリングのことより、散文のリズムをとらえることが大切で、以前は日曜に家長が家族のものを集めてバイブルの朗読をしたので、子供たちはおのずとそのリズムを体得したものであったと、語っているのであります。

それでは、ラッセルを文学者としてとらえるには、彼のエッセイを皆読まなければ解らないのかというと、それについては幸いに「どのようにわたしは書くか」もっと簡単に「わたしの著述法」とでも言いますか、一つのまとまったエッセイが『記憶からの肖像』(Portraits from Memory, and Other Essays, 1956/みすず書房版邦訳書名は、『自伝的回想』)のなかにおさめてありますので大変助かるのです。ではラッセルは間接的に文学者だったのかと言いますと、彼には晩年、二つの短篇集があって、それはもと読売(新聞)の内山氏が翻訳されています。この集りのなかには、かなりラッセルに打ち込んでいたり、なかには文体論をやっているわたしの教え子の顔も見えるほどでありますので、折角お出になったのですから、まだはっきり言い切れませんが、一つのヒントを皆さんに提示して今晩のおみやげにしていただきたいものがあります。詳細はあとで申し上げますが、一九五〇年の末ラッセルはノーベル賞授与式で、「いかなる欲望が政治的に重要であるか」との講演をしていますが、このなかに盛られている思想がそのまま彼の最初の短篇『郊外の悪魔』(一九七一年/←誤植か? 初版は、1953年に出版されている)のテーマとなっていることであります。(このノーベル章講演は本年中に「主婦の友社」から刊行されるわたしのラッセルの翻訳にはいる予定でありますので御覧下されば幸です。)

さて、「ハウ・アイ・ライト How I write」(わたしの著述法)をかいつまんで紹介しましょう。二十一歳になるまでラッセルはジョン・ステユアート・ミルの文体で書きたいと思っていたのですが、数学の影響かも知れませんが、前から出来るだけ簡明に記述するという理想を持っていたので、ビーデカーの旅行案内の文体に学ぶべきで、美学的なよさなどは犠牲にしてもよいと考えていたのです。しかし二十一歳の時、後に義兄になったローガン・ペアサル・スミスの影響を受けたと言っています。スミスの理想の作家は、フローべールとウオルター・ぺーターでした。スミスはラッセルにいろいろ簡単な方則(法則)を与えたと言っています。例えば、「四語ごとにコンマを用いよ」「アンド(and)は文章の始め以外には使用するな」というのがあります。スミスが一番強調した忠告は「推敲」することでした。ところがラッセルは推敲した文は結果的にいつもまずく、むしろ最初の文のほうが良いことを発見したので、まずかったらその文章をあらたに書きなおすのが一番よいという結論に達しました。ついでに申し上げるなら、スミスの方則の第二については彼には印象が深かったのか、ラッセルにはアンドで始まる文章がかなりあります。ただ注意すべきことは、この「アンド」という英語を'馬鹿の一つおぼえ'で、「それで」「それで」と訳することはやめなければなりません。「アンド」は日本語の「それで」にもなれば「しかも」となることがあるので、この語の翻訳によって、訳者の感覚がどのくらい鋭いかをテストすることが出来るほどであります。さて、ラッセルは立派な文章をみるたびに、その作家の影響を受けたり、自分の実力に対して疑惑を持ったりしたのですが、大切なことを発見したのです。それは書こうと思うものを一応潜在意識のなかで孵化させる期間を置くというのです。日本式に言えば、酒をつくる前に「こうじをねかす」期間が必要だと言うことになります。外のところでラッセルは六万語の本を書くのに、長い間、頭の中で考えをあたためておいて、いよいよ書くべき機が熟した時には、口述によって二十日間で書きあげたと言っています。数学的な推理の賜物かも知れません。

さて、「ハウ・アイ・ライト How I write」(わたしの著述法)をかいつまんで紹介しましょう。二十一歳になるまでラッセルはジョン・ステユアート・ミルの文体で書きたいと思っていたのですが、数学の影響かも知れませんが、前から出来るだけ簡明に記述するという理想を持っていたので、ビーデカーの旅行案内の文体に学ぶべきで、美学的なよさなどは犠牲にしてもよいと考えていたのです。しかし二十一歳の時、後に義兄になったローガン・ペアサル・スミスの影響を受けたと言っています。スミスの理想の作家は、フローべールとウオルター・ぺーターでした。スミスはラッセルにいろいろ簡単な方則(法則)を与えたと言っています。例えば、「四語ごとにコンマを用いよ」「アンド(and)は文章の始め以外には使用するな」というのがあります。スミスが一番強調した忠告は「推敲」することでした。ところがラッセルは推敲した文は結果的にいつもまずく、むしろ最初の文のほうが良いことを発見したので、まずかったらその文章をあらたに書きなおすのが一番よいという結論に達しました。ついでに申し上げるなら、スミスの方則の第二については彼には印象が深かったのか、ラッセルにはアンドで始まる文章がかなりあります。ただ注意すべきことは、この「アンド」という英語を'馬鹿の一つおぼえ'で、「それで」「それで」と訳することはやめなければなりません。「アンド」は日本語の「それで」にもなれば「しかも」となることがあるので、この語の翻訳によって、訳者の感覚がどのくらい鋭いかをテストすることが出来るほどであります。さて、ラッセルは立派な文章をみるたびに、その作家の影響を受けたり、自分の実力に対して疑惑を持ったりしたのですが、大切なことを発見したのです。それは書こうと思うものを一応潜在意識のなかで孵化させる期間を置くというのです。日本式に言えば、酒をつくる前に「こうじをねかす」期間が必要だと言うことになります。外のところでラッセルは六万語の本を書くのに、長い間、頭の中で考えをあたためておいて、いよいよ書くべき機が熟した時には、口述によって二十日間で書きあげたと言っています。数学的な推理の賜物かも知れません。

十七歳の頃、簡潔に書く理想を立ててから晩年にいたるまで、彼の著述法は変らなかったと言っても、かなりの曲折があったので、例えば、『自由人の信仰』(一九〇三年)を書いた頃にはミルトンの散文に心酔していたので、ミルトンの朗々と読みあげるような文章に魅せられて、それを真似たのであると言っています。ここのところでラッセルはなかなか味のあることを言っています。「実を言えば、すべての模倣は危険である。」例えば、ジームズ王の欽定訳バイブルの文章が良いと言っても、それはわれわれの思索と感覚とはちがったものであるから注意しなければならないが、しかし散文のリズム感を養うにはこれに親しむことは意義があると述べています。そこで結論としてラッセルは三つの方則を提案しています。一つ、短かい言葉で用が足りる場合には長い言葉を用いるな、二つ、ある叙述をする場合、幾つも修飾句を必要とするなら、そのうちの幾つかは他の独立した文章にまわすがよい。第三に、ある文章の書き出しで一定のことを叙述して最後でそれをひっくり返すようなことをしてはいけない。なるべく平明な文章で文章を書くのがよいが、若い教授は第一冊目の著述で専門家以外には解らないような本を出版し、その次には、大いに世俗的な表現の本を書くのが望ましいとラッセルは忠告しています。

この『記憶からの肖像』の外に彼が文学を論じているエッセイ集は『事実と想像』(一九六一年)(Fact and Fiction, 1961/音羽書房版の邦訳書名は、『事実と虚構』。ただし、Fact の部分のみの邦訳)であります。前者にはバーナアド・ショー、H.G.ウェルズ、ジョーゼフ・コンラッド、D.H.ロレンスなどが論じられており、後者では詩人のシェリーが論じられています。しかし今日ラッセルを文学者、ことに自伝作家として見のがすことは出来なくなりました。わたしの考えでは、自伝三巻のうち最初の一巻が一番面白いと思われます。それは第一、彼の意気込みがちがっていたし、そのなかの人物の大部分は死んでいるので、比較的に書きよかったからだと思います。しかし、フランクリンの自伝を始めとして、伝記類は今日文学のジャンルの一つとして生きているのであって、ラッセルの自伝も、他の同類の著述に比べて、なかなか面白いと思います。皆さんのなかには、ラッセルをこれから読んでみようとなさる方もあるかと存じます。その入門書としてお奨めしたいのはわが協会の碧海純一氏がお訳しになった『バートランド・ラッセル-情熱の懐疑家-』(みすず書房)で、原著者はラッセルの弟子アラン・ウッドで、この本は、言ってみればラッセルの自伝三巻の覚え書きみたいで、若い時から、晩年にいたるラッセルの研究の推移、私人、社会人としての彼の行動等々、まことに要領よく書いてありますが、文学者としてのラッセルに関係ある碧海氏訳本の頁を取り挙げておきたいと存じます。頁六八、六九、七二、一一五、一二〇、二二三、二八七、などであります。

さて、ノーベル賞授与式における彼の講演について述べるとすれば、ラッセルは先ず四つの基本的な欲望が人間にはあるというのです。その第一は所有欲であり、次は競争心、虚栄心、権勢欲であるというのです。ところがそれだけでは現代人は満足せず、倦怠を破るために刺激を求める心を持っています。彼は欲望をおさえるだけでは解決にはならないことを述べ、道学者の一見立派な議論がいかに空しいかを指摘し、むしろ正直に我欲を認め、その我欲を「合理的に」実現するところに政治においても良識ある解決を把握することができるのだと結んでいます。

そこで『郊外の悪魔』ですが、これらの人間の欲望を知りつくしているマードック・マラーコという博士がいて、彼に相談したひとびとは一見成功しそうな奸策をさずけられるのですが、これらの人々は皆途中で計画にそごをきたし、ある者は刑務所に入れられ、ある者は自殺し、ある者は狂人となり、ある者はのっぴきならぬ運命をたどるのです。『牧師の恩恵』などはまさにブラック・ヒューマの優なるものであります。また『赤外線写真機』ではチャーチルのパロディなどまで出て来るのであります。

『郊外の悪魔』の姉妹篇に『有名人の悪夢』(一九五四年)があって、シバの女王から、シェイクスピアの作品のなかの、きわどいところを削除したボラドラー氏の妻が、良人が削除した部分を読んで、狂おしい悪夢に悩まされるなど、この本についてはいろいろ申し上げたいこともあるのですが、前置きが長くなって詳細な点にふれられなくなったのは残念ですが、これは他日を期すより外に手がないと思います。シェークスピア、ミルトン、ブレイク、シェリー等等、彼はイギリス文学の古典となった作家をよく読んでいます。フランス文学で彼が一番好きであったのはヴォルテールでしょう。軽々しく世間のイデオロギーにだまされるなというのがラッセルのエッセイや、ノーベル賞講演の底を流れる精神であるようです。現代小説の特徴である風刺、バーレスク、パロディ、どれをとっても彼の作品に見られる要素であって、その点、彼は最も急進的な文学者の一人と言えるでありましょう。(東京経済大学教授)

『郊外の悪魔』の姉妹篇に『有名人の悪夢』(一九五四年)があって、シバの女王から、シェイクスピアの作品のなかの、きわどいところを削除したボラドラー氏の妻が、良人が削除した部分を読んで、狂おしい悪夢に悩まされるなど、この本についてはいろいろ申し上げたいこともあるのですが、前置きが長くなって詳細な点にふれられなくなったのは残念ですが、これは他日を期すより外に手がないと思います。シェークスピア、ミルトン、ブレイク、シェリー等等、彼はイギリス文学の古典となった作家をよく読んでいます。フランス文学で彼が一番好きであったのはヴォルテールでしょう。軽々しく世間のイデオロギーにだまされるなというのがラッセルのエッセイや、ノーベル賞講演の底を流れる精神であるようです。現代小説の特徴である風刺、バーレスク、パロディ、どれをとっても彼の作品に見られる要素であって、その点、彼は最も急進的な文学者の一人と言えるでありましょう。(東京経済大学教授)