ゲオフリー・ムーアハウス(著),小野修(訳) 「バートランド・ラッセル-驚くべき執念」

* 出典:『日本バートランド・ラッセル協会会報』 第8号(1967年7月)pp.10 & 18.

* Guardian, Feb. 17, 1967 掲載(訳者の小野修氏は当時ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジ留学中)

1

生ける歴史とでも言うべきラッセル卿はじっと石炭の火をみつめており,懐疑的な感じの顎がパイプをくわえている。「色んなことにね」と彼は言った。「幻滅してしまったよ」 彼の眼が警句を言い出す前のように満足気に細められた。「税金がもう少し上るようになったら,アメリカ人の方も幻滅するだろうね」 秘書のファーレー氏がこれを聞いて笑った。

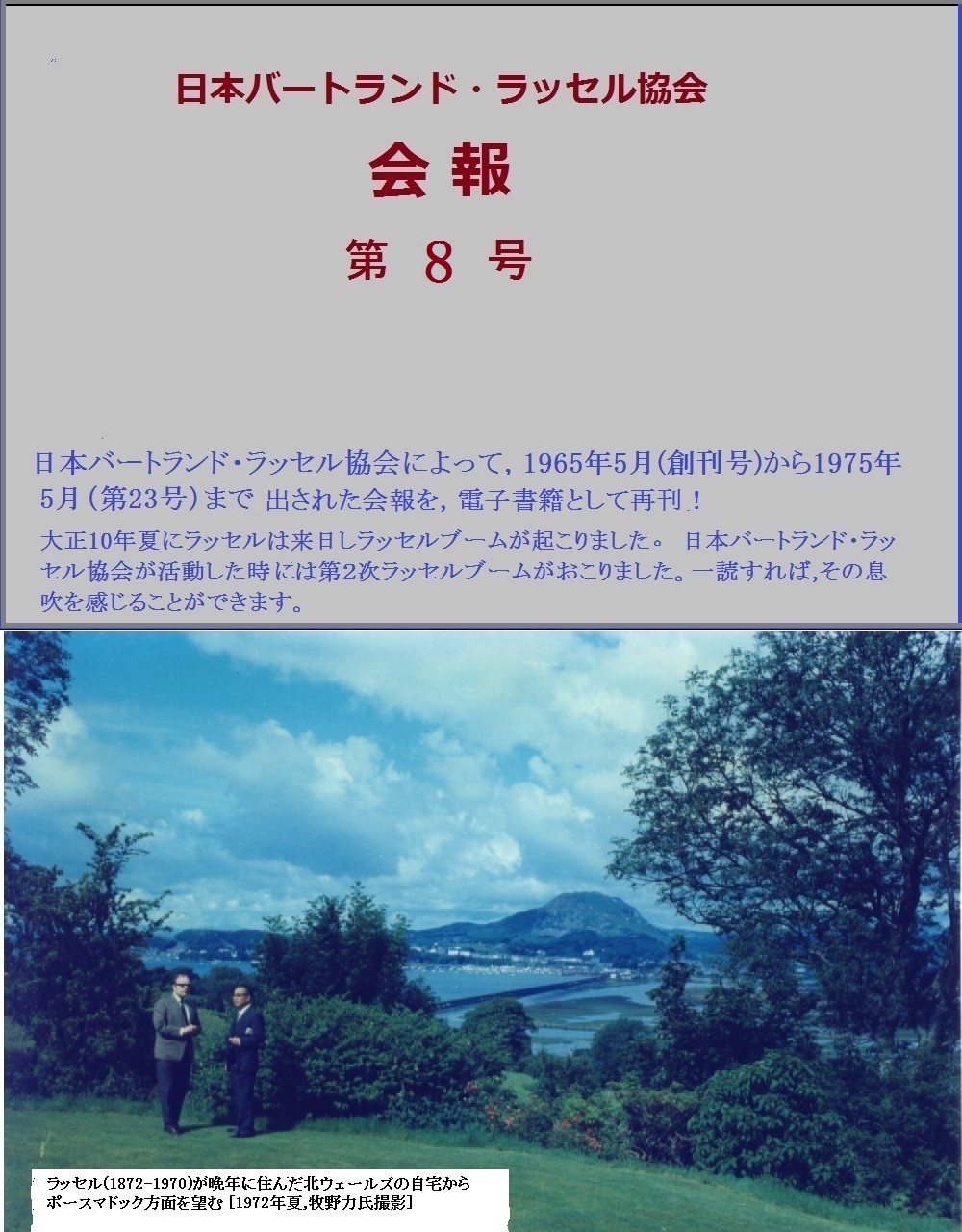

ラッセル卿は会話を強引にベトナム問題にひき込んでくる。それも,プラス・ペンリンから,グラスリン河口を見遙かす息をのむような美しい眺めを居ながらにして満喫しながらやってのけるのである。というのも,多分,彼は今や耳が遠くなっており,はっきりと聞きとれない質問は皆自分の当面の関心事についてのことだときめてかかるためである(あろう)。彼は多忙である。今,「自叙伝」の第二巻を書き終えようとしているが,この作業さえも,アメリカ人たちが極東でしていることを知らせて我々を驚かせようという気持に駆りたてられて,後廻しになりがちである。彼は(1967年)4月にパリで開かれる戦争犯罪裁判をはっきりと次のような口調で説明する。彼に言わせると,「アメリカ人たちは,あらゆる種類のいまわしい武器をべトナムで使用している」とのことである。彼は何か栂指責め器か何かのことをつぶやくが,本気に受けとってよいのか,はっきりしない。

彼は老人であり,94才という年令のきざしがあらわれはじめている。もはや,かつてのように背が高く,すらりとして鶴のようだという感じではない。背がかがみはじめ,顔は柔和になり,よく知られている,尖った感じの印象も消えて円味が加わった。彼の精神も,もはや半世紀前のバートランド・ラッセルを知的な軌道にのせたあの閃光を放つ装置ではないようである。とはいえ,まだまだ人をやりこめる鋭敏さは失われてはいない。彼の自叙伝の第一巻は来月(3月)出版されるが,彼のたどってきた驚ろくべき距離の一部を読みとることができる。この人こそ,実際にグラッドストーンと食事をとったのだった。グラッドストーンは少年ラッセルにただひと言こう述べた。「これは仲々結構なポート・ワインだが,どうしてクラレット用のグラスにいれてくれたのかのう。」 この本にはもう一つ憶い出が書かれてある。それはラッセルをたびたび世の潮に抗わせしめた護符である。彼の生い立ちに大いに影響を与えた祖母は彼に贈った聖書の見返しにこう書いたのであった。「悪を為す多数に与するなかれ」

彼は老人であり,94才という年令のきざしがあらわれはじめている。もはや,かつてのように背が高く,すらりとして鶴のようだという感じではない。背がかがみはじめ,顔は柔和になり,よく知られている,尖った感じの印象も消えて円味が加わった。彼の精神も,もはや半世紀前のバートランド・ラッセルを知的な軌道にのせたあの閃光を放つ装置ではないようである。とはいえ,まだまだ人をやりこめる鋭敏さは失われてはいない。彼の自叙伝の第一巻は来月(3月)出版されるが,彼のたどってきた驚ろくべき距離の一部を読みとることができる。この人こそ,実際にグラッドストーンと食事をとったのだった。グラッドストーンは少年ラッセルにただひと言こう述べた。「これは仲々結構なポート・ワインだが,どうしてクラレット用のグラスにいれてくれたのかのう。」 この本にはもう一つ憶い出が書かれてある。それはラッセルをたびたび世の潮に抗わせしめた護符である。彼の生い立ちに大いに影響を与えた祖母は彼に贈った聖書の見返しにこう書いたのであった。「悪を為す多数に与するなかれ」

2

悪と思われるものと闘うことは,今日まで彼の驚くべき,また時には孤独な執念であった。ある人々が信ずるように,その執念は時折彼の政治的,社会的判断を左右したのであった。即ち,その理由の故に彼は向う見ずで幼稚な運動にすら名を貸すことを承服させられてきた。その為に入獄もしたし,大学の席を追われもした。いさぎよく道路に坐り込みをし,他の人が行進し弁舌をふるうあいだ,挨の中をおとなしく運ばれて行きもした。彼は米国政府を単に誹謗するばかりでなかった。彼は一人の入獄中の学生の運命のためにソ連政府を相手どって交渉をしたし,また別の学生の投獄のために,東ドイツ政府に向って平和勲章を投げ返しもした。1948年,リース記念講演を行った際,モスクワ放送は,それを「狼の遠吠え」にたとえたのであった。彼は決して一方だけにかたよった人間ではなかった。

プラス・ペンリンの自宅の火の近くに坐り,パイプ立てをそばに,ファーレー氏と向い合っているとき,彼の心は彼の思いのふもとをかすめて飛び去ってゆく。彼は,未来について楽観的ではない。しかも,これは,何も利己的な問題ではない,つまり,これは彼が終りなき世界などを信じ得ないからなのではない。その理由は,むしろ,彼の生涯の間に,集団的な残虐行為に対する寛容さが大きく育ったと彼が考えている為である。集団的残虐行為は彼の主たる攻撃日標であり,次の目標は無知であった。「私が遺憾に思う学校教師は,自分の国はいつも立派であったと教える連中さ」 また笑い声が起った。

彼はいつも敵をぴしゃりとやっつける。「コンゴでやっているベルギーのやりくちは,皆,考えられぬほど恥知らずのことだし,熱心なキリスト教徒がこの不正を支援しているのだからね。」 彼は自分自身のおかした明らかな撞着について問われても,それを受け流し,自分は,アメリカに積極的に出るようにすすめ,ソ連を原爆で攻撃するようにすすめた憶えはないという。「あれは当時としては論じうる見解だった。なぜなら,そうすることによって,ソ連を降参させることもできただろうから。自分もそこまで言えば言えたのだった。」 彼はいつもながらの教育観を今日的状況にもち出してくる。「英国における哲学教育は嘆かわしい状況だ。しかしほかの国ではよくなりつつある。」 彼はこの点についてはそれ以上語ろうとしない。静かすぎてかえって落着かない池に石を落すように彼はぽつりと語った。彼はすぐに当面の関心事に戻ってくる。4月,もし彼の健康が許せば(「そして相手方にとっては,とても不快だろうけど」)彼は裁判のためにパリに行くであろう。彼の副官のラルフ・シェーンマン氏は極東で問題状況を調査し,今,帰路についている。ラッセル卿は,彼がいつ帰国するか定かではない。「彼は自分のやっていることの全部は知らせてくれないのだ。」

3

中国問題はどうであろうか。「中国人が今の怒りに狂った気分にいる限り,扱いにくいのではないか。数年前,彼らが文明人だったころなら,国連に参加させることで処理できただろうけど,今はとても文明人とはいえない。むろん,またもとに戻るだろうとは思う。困った事には,その頃になれば,今度は彼らと戦争をするようになるに違いない。たとえ国際的な平和交渉の方法に頼ってもだよ」(松下注:1966~1977の間,中国全土で「文化大革命」の嵐が猛威をふるい,多くの者が粛正されたと言われている。/ラッセルは中国の「文化大革命」を批判しておらず「片手落ちだ」という人もいるが,ラッセルはどの国であれ「是々非々」であり,批判はあたっていない。)

しかし,これはプラス・ペンリンの高い丘からみた世界の,実在する恐ろしい悩みではない。「問題はすべての人たちが,敵側へ損害を与える方が自分側への利益になることをするより役に立つと考えていることなのだ。そのために政治は今日ますます正気でなくなっている。」(右イラスト出典:B. Russell's The Good Citizen's Alphabet, 1953.)

これがバートランド・ラッセルの有限な地平線上に垂れ込めている雲であり,ファーレー氏すらもそれを考えるとき暗然となるのである。この雲は哲学者の詭弁などよりはるかに大きい存在なのである。(終)