バートランド・ラッセル著書解題21:『自由と組織』(東宮隆・解題)

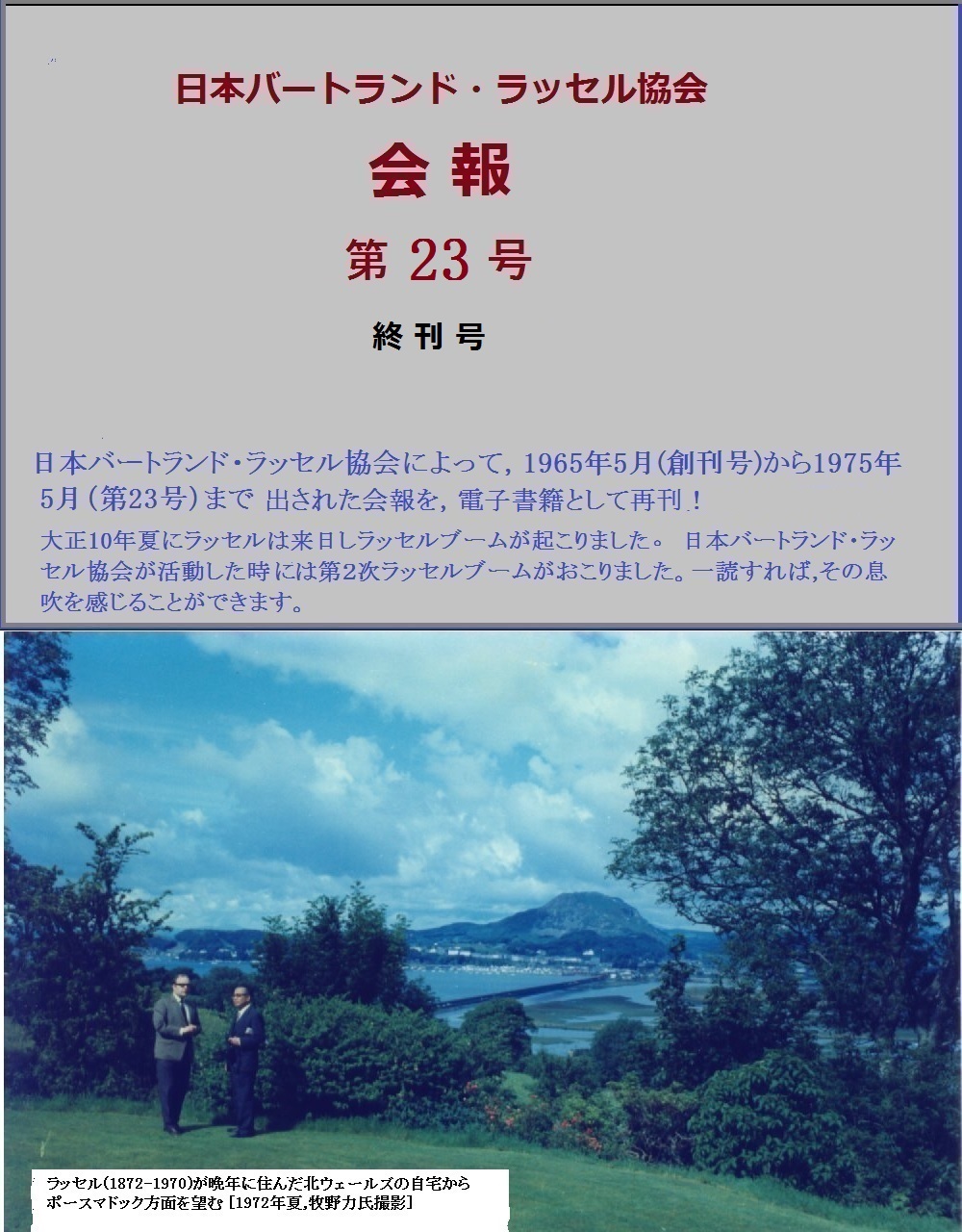

* 出典:『日本ートランド・ラッセル協会会報』第23号(1975年5月)pp.3-4.

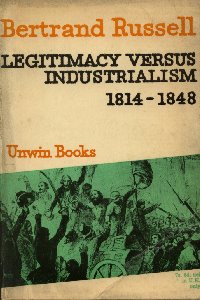

本書(Freedom and Organization)の初版は一九三四年、出版社はいつものアレン・アンド・アンウィン社である。ただ、五二八頁にのぼるかなりの大冊として世に出たので、同年のうちに、早くもこれを二冊に分け、前半の二章を一冊にまとめて『インダストリアリズム対レジティマシー』(松下注:正しくは、Legitimacy versus Industrialism 1814-1914)、後半の二章を『組織、対、自由』と題して、リプリントした。後者は、すぐわかるように、『自由と組織』の題名にほぼちかい。この解題は、『自由と組織』についてとしたが、じつは、後者でなく、前者だけに関するものであることを、まず、ことわっておかなくてはならない。

本書(Freedom and Organization)の初版は一九三四年、出版社はいつものアレン・アンド・アンウィン社である。ただ、五二八頁にのぼるかなりの大冊として世に出たので、同年のうちに、早くもこれを二冊に分け、前半の二章を一冊にまとめて『インダストリアリズム対レジティマシー』(松下注:正しくは、Legitimacy versus Industrialism 1814-1914)、後半の二章を『組織、対、自由』と題して、リプリントした。後者は、すぐわかるように、『自由と組織』の題名にほぼちかい。この解題は、『自由と組織』についてとしたが、じつは、後者でなく、前者だけに関するものであることを、まず、ことわっておかなくてはならない。

『インダストリアリズム対レジティマシー』という題名は、一見わかりにくいが、それは、ナポレオン戦争のあと始末のためのウィーン会議が、これを措いてほかにないとして掲げた直系王位継承(Legitimacy)の原理による、言わば上からの戦後処理方策が、下から盛り上げられた工業化 (Industrialism)の波によって、次第に突き上げられ終には崩れ去っていった経過を、あらわすものと考えられる。『組織、対、自由』という題名も、十九世紀の自由主義者と急進論者のあいだに普通であった「自由」に対する信念と、産業的科学的技術によって生じた組織の必要と、これら両者の対立と角逐を示すものである。ラッセルは、十九世紀西欧の政治的変革を、二つの相反する要素の消長として-単純化の危険を警戒しながらも-とらえている。

第一章の冒頭は、つぎのような書き出しになっている。「アイディアリズム(松下注:「理想主義」)は、苦悩と希望から生まれ出るものであり、したがって、それが最高潮に達するのは、不幸の時期がどうやら終わりそうに見えてきたときである」。ここでのアイディアリズムとは、直接には、ウィーン会議の立役者ロシア皇帝アレクサンドルに対する当時の世間一般の救世主待望の気分をあらわすものであるが、それは、同時に、皇帝に対するこの期待が、神聖同盟という、自由の抑圧につながるものの締結に終わった、奇妙な空しさをもあらわしているようである。

それにしても、この書物には、アイディアリズムという言葉がよく出てくる。それは、使いかたによって、かなりの意味のちがいを伴っているが、ラッセルは、どうも、この言葉を目のかたきにしているようである。たとえば、アンウィン・ブックス中の同書136頁には、つぎのような叙述がある。「経済上の常識と、いわゆるアイディアリズムとの対立は、クリミア戦争で尖鋭化したが、以後ずっと続いており、人類にとって不幸なことに、アイディアリストのほうが全体として、勝利をおさめている。わたくしは、何も、抽象的な倫理学の命題として、物質的繁栄にまさるものなしなどと言うつもりはないが、コブデン(Richard Cobden, 1804-1865)と同じように、およそ政治目的で重大な社会的結果を及ぼしたもののうち、全般的な物質的財貨の追求こそ、最上のものだと言いたい。いや、それだけではない。おいしいものばかり食べている者が、貧しい者に向かって、君たちは口腹の慾を超越して魂を高く掲げるべきだなどと言うのは、吐き気を催させるほど偽善的なにおいがする。このような都合のよいアイディアリズムには、いろいろな形のものがある。ナポレオン戦争の一ばんひどかったころ、メソディストもエヴァンジェリカルも、貧しい人々に向かって、望みを天にあつめよと説き、地上では金持ちに歯向かわず、かれらにかねを持たせておけと説いた。このメソディストとエヴァンジェリカルのあとに出てきたのが、各種の中世礼讃者であった。コウルリッジ、ディズレイリ、オックスフォード運動主唱者たち等々、かれらの教えは、本質から言って、美的見地からする機械と産業財閥に対する反動であった。……」

それにしても、この書物には、アイディアリズムという言葉がよく出てくる。それは、使いかたによって、かなりの意味のちがいを伴っているが、ラッセルは、どうも、この言葉を目のかたきにしているようである。たとえば、アンウィン・ブックス中の同書136頁には、つぎのような叙述がある。「経済上の常識と、いわゆるアイディアリズムとの対立は、クリミア戦争で尖鋭化したが、以後ずっと続いており、人類にとって不幸なことに、アイディアリストのほうが全体として、勝利をおさめている。わたくしは、何も、抽象的な倫理学の命題として、物質的繁栄にまさるものなしなどと言うつもりはないが、コブデン(Richard Cobden, 1804-1865)と同じように、およそ政治目的で重大な社会的結果を及ぼしたもののうち、全般的な物質的財貨の追求こそ、最上のものだと言いたい。いや、それだけではない。おいしいものばかり食べている者が、貧しい者に向かって、君たちは口腹の慾を超越して魂を高く掲げるべきだなどと言うのは、吐き気を催させるほど偽善的なにおいがする。このような都合のよいアイディアリズムには、いろいろな形のものがある。ナポレオン戦争の一ばんひどかったころ、メソディストもエヴァンジェリカルも、貧しい人々に向かって、望みを天にあつめよと説き、地上では金持ちに歯向かわず、かれらにかねを持たせておけと説いた。このメソディストとエヴァンジェリカルのあとに出てきたのが、各種の中世礼讃者であった。コウルリッジ、ディズレイリ、オックスフォード運動主唱者たち等々、かれらの教えは、本質から言って、美的見地からする機械と産業財閥に対する反動であった。……」

これらの「高貴」な信条は、形こそちがえ、みな、ひそかに隠し持った残虐と専制と貧欲のはけ口にすぎない。ほんとうに地上の富のむなしさを説くのならば、よろしく、聖フランシスのように、みずからも貧窮の誓いを立てるのでなければ、信用はできない……。ラッセルは、このように述べている。

十九世紀初頭のイギリスの「文学者」と「思想家」、コウルリッジとベンサムに対する、著者の好悪は、あまりにもはっきりとしている。わたくしは、右の引用個所と、続いて出てくるテニスンの『モード』のブライト批判に対するラッセルの反批判を読んで、今更のように、「文学と思想のあいだ」の問題を考えざるをえなかった。ラッセルには、功利主義という一種の合理主義とそれへの反動としての理想主義的ローマン主義を、英国思想の歴史によく登場してくる、大きな波のうねりのような、動と反動の繰りかえしの一つとして、積極的に評価しようとする、カザミアンのような見方は、求められない(松下注:フランスの英国通ルイ・カザミアンのことを指していると思われる。/参考:カザミアン著 『イギリス魂--その歴史的風貌』 (社会思想社・現代教養文庫、Ce qu'il faut connaltre de l'Ame Anglaise, 1927))。ラッセルは、シェレーの詩などを強く愛する一面を持っているが、しかし、何と言っても、ベンサムの功利主義と、ゴブデン、ブライトの自由主義に、批判もあるが共感を寄せている、英国の伝統的政治思想家の一人だという感じを、わたくしは本書を読んで、ひとしお深くした。

本書(松下注:東宮氏が最初にことわっているように、あくまでも前半の2章)は、一八一四年から一八四八年までの十九世紀前半の西欧政治思想史とも言うべきものだが、ラッセルは、この中で、この世紀初頭の貴族政治のかけひきを描き、同時に労働者生活の悲惨な実態をも描き出している。本書の中程から末尾にかけて、著者は、インダストリアリズムに触発された数々の理論-マルサスからマルクスまで(本書の大半はかれらについての論議である)を、共感と理解をもって分析しているが、この分析には、著者が厳密な知識を求める際に駆使する方法の一端がよくあらわれている。ラッセルは、終わりのほうのマルクスとエンゲルスという一章で、両者の認めるべき点をはっきりと認めながらも、他のすべての章と少しも異ならない、達観から来るやゆの態度をかえてない。