バートランド・ラッセル著書解題18:『武器なき勝利』(牧野力・解題)

* 出典:『日本バートランド・ラッセル協会会報』第19号(1971年10月)pp.7-10.

* 筆者(故)牧野力氏は当時,早大政経学部教授。ラッセル協会常任理事。

「1962年の10月24日から25日にかけて,国際的知識の持ち主や想像力の働く人々は不安なひと時を過した。いつ何時,米ソ戦争が勃発し,先ずまちがいなく,人類全滅を招くだろうという予想が現実となりそうに思われた。」

こういう書き出しで,この本は始まり,4章から成っている。

第一章 国際的背景

第二章 キューバの危機

カストロ政権と米国

危機の日々

解決

第三章 中印紛争

紛争発生の輪郭

紛争

余波

第四章 二つの危機の教訓 (以上)

最も時局的と考えられる本書が特に執筆・出版されるに至った動機として,次の事情が在ったようである。

最も時局的と考えられる本書が特に執筆・出版されるに至った動機として,次の事情が在ったようである。

ギリギリの所まで事態が悪化し対峙をつづける米ソ関係を唯拱手傍観すれば,核戦争は必定,人類存続はおぼつかない。この時点で,面子やそれぞれの側の事情から米ソ双方とも譲歩の兆候を示さず,唯不安と狼狽としかない時,むしろ無位無冠の一個人である者にこそ活動する余地のまだ残されているのに,ラッセルは着限した。そして,核戦争回避と人類存続とのために決意した。

老躯にもかかわらず,昼夜の別なく,関係国首相,国連事務総長,調停国元首などと連絡した。事態の刻々展開する中で,交渉経過の報告,目標の公告,具体的施策の示唆,提案などを盛り込んだ声明書を関係各国政府や新聞,通信社に発送した。

これを受けた新聞社は自国政府への遠慮,関心度の弱さ,洞察力の貧しさなどから,それらの声明書をそのまま掲載しなかった。自己に好都合の部分のみを切り抜いて,文脈に関係なく支離滅裂な継ぎはぎをして発表した。

'商業新聞紙' 頼むに足らず,という確信が固まって行った。一切の経過と裏面事情とを,正確に記録することこそ,政治家や外交官の為よりも,各国の人民,つまり人類にとって重要であると信じ,一切を公表する必要を痛感したのである。そして,衝突回避の成果を得るや公表に踏み切った。それが本書である。(ラッセル平和財団の活動もこの心境と無関係でなかった。)

一見,本書は甚だ時局的著述の観がする。しかし,この経過を報告し,対策を示唆したり,発想する記事を読むと,単なる時局的なものを越えたものを感ずる。緊迫し急速に進展する緊急事態の中で,人間は自己喪失に陥りやすいものであるが,合理的な物事の判断と整理の仕方,適正な手順をふんだ上の実践への配慮などについて,教えられる点が少なくない。これらは,単なる時局性を越える領域の問題である。更に,素直な日常性に馴れ切った善意の人々への開眼のことばもある。その中の一つとして,商業紙への反省・判読の問題である。(これは反体制的意見の持ち主が常に指摘していることで,別に何も事新しいものではないが,ラッセルの具体的な実践経過の記述を通す時,説得力をもつ。)

「人類の終末という凶事に向って,事態の進展は続いた。私は,権力の座についている人々の中に正気の頭脳の持ち主はいないものかどうか,と自問した。'いる! たった一人だけいる。偶然にもその人はロシア側にいる' この人の頭脳が狂っていないお蔭で,この世界は救われた。」

この人とは,フルシチョフである。ソ連国内の新スターリニストから足をすくわれることを覚悟の上で,つまり,失脚覚悟で,人類を核戦争の危険から救うため,自己犠牲という真の勇気を失わなかったのだと,ラッセルは評価する。

ケネディが産軍協同体の圧力に対し,同様の勇気を抱いたであろうか,とラッセルは疑問を提出している。また,この人類存続を優先させるフルシチョフの比重のかけ方,自己の失脚をかけて,対米譲歩を決意する意味などを,西側,特に米国側が「米国の不動の実力に対し弱気になった」としか解釈しない心の姿勢,自己勢力拡充の前には人類存続を後回しにしてしまう物の見方に,ラッセルは甚だ不満であった。

ここで,かかる不満の底にあるラッセルの考え方にふれる必要があろう。

「私は民主社会主義を信奉する者であります。共産主義は非民主的であるが故に,私は共産主義を嫌いますし,資本主義は搾取に味方するが故に,私は資本主義が嫌いです。

しかし,平和か戦争かの問題に該当する時は,いつでも,東西いづれの主義の長所美点も,平和の重要性に比較すれば取るに足らぬ事柄になります。核武装時代において,人類は平和なくして存続できません。こういうわけで,強力な諸国間のどの紛争においても,ヨリ多く平和的な側に,私は常に味方するでしょう。キューバ事件と中印国境紛争との両紛争問題において,たまたま共産側が相手側よりずっと好戦的でなかったということでしたが,今後いつでもそうだとは言えません。そして,ヨリ平和的である場合には,私は反共側に共感を抱きます。

この引用文から,民主的社会主義と人類存続優先という二本の柱がラッセルの判定の基準的なものになっていることがわかる。これが,ラッセルの反戦論に関連している。ラッセルの平和論,反戦論は一貫性がないと批判する人がいる。確かに,第一次大戦と第二次大戦とでは,外表的には逆である。しかし,民主的と社会主義との二項及びそれを支える人間尊重,人類存続の二項の(計)四項に対する適合度という点からすれば,逆とは言えなくなる。更に,核武装反対の先頭に立つ戦後のラッセルの態度もこの四項の適合度から見て,ラッセルは一貫していると言えよう。その結果,特定イデオロギーや国家的利益に組みする考え方だけに拘束されない。

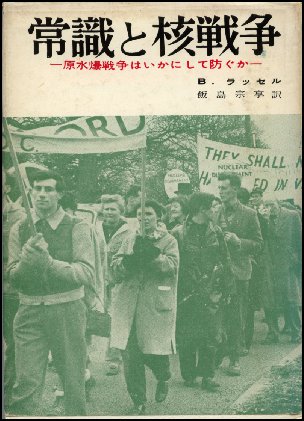

そして,ラッセルは「常識と核戦争」(Common Sense and Nuclear Warfare, 1959)の中で,人間一人一人の常識に訴えて,'平和を守る' 意味を語り,平和運動の重要性を説く。

そして,ラッセルは「常識と核戦争」(Common Sense and Nuclear Warfare, 1959)の中で,人間一人一人の常識に訴えて,'平和を守る' 意味を語り,平和運動の重要性を説く。

「核戦争を回避できるならば,世界が共産主義ひと色に塗られても致し方ない。」という発言も,人類存続優先主義に立てば当然となる。そして,「米国が言う程,共産主義が悪いものであれば,人類は必ず2,300年の中にその世界を改めるだろう。人間の歴史はそれを保証している。」と,楽観的に人間を信頼し,存続を優先させるのである,(「人類に未来はあるか」(Has Man a Future?, 1961 参照)

サテ,本書に基いて,両紛争について,素描しよう。

キューバは,特に親米的バチスタ政権下では,飢餓の自由,貧困の自由しかなかった。米国の搾取に役立つものしか存在を許されない甚だしい状態に置かれていた。

カストロは初めは必ずしも親ソを目標としていなかった。唯,農地改革推進者にすぎなかった。米帝国主義が彼を親ソへと追いやった。それ以外,良心にそむかない,まともな生き方は見出せなかったようである。

ソ連がキューバにミサイルを設置するのは確かに米国の脇腹にドスを突きつけるに等しいことはラッセルも認める。しかし,米国がソ連の国境に張りめぐらした米軍基地はこのドスの林であると彼は指摘する。ケネディはソ連を山賊・海賊呼ばわりするが,招かれたソ連人は賊にはならない。日本,英国,全世界に条約で招かれた米軍基地の米人が賊でないのと同じである。こういう論議を越えて必要なことは,唯々,核戦争回避である。そのためには,対峙を交渉へと,展開させねばならない。それには,何よりも,核戦争へとエスカレートする危険性・核戦争の論理とを十二分に認識した上で,譲歩を行なうことしかない。一番危険なのは,自己の面子保持と自己勢力拡充のために,戦争勃発のギリギリの瀬戸際まで押しの一手で自国の主張を貫ぬこうとする心情,姿勢や態度である。(ブリンクスマンシップと呼んでいる)この姿勢こそ全面戦争の出発点だ,とラッセルは説く。

米・ソ両国に,その譲歩を要請した。ケネディはブリンクスマンシップを優先させた。

フルシチョフは,自国の革命的建設と共に,人類存続を優先させ譲歩した。(人類への平和保証と引き換えに,彼は失脚という代償を覚悟した。)

こう考えて,ラッセルは彼の真の勇気と正気な認識とを讃えた。

次に,中印国境問題に移る。

全長2,300マイルの国境線の一部,2,3マイルの差についての中国・印度両国の見解の相違が争点である。

ラッセルは双方が提供した地図と関連文書とを熟読熟視した。

「私に言える唯一の結論は,いづれの側の主張も根拠が薄弱で,どちらも,決定的論拠がない,ということである。」

ラッセルも,最初は,この紛争が中共の侵略かな,と暗に考えていたことを正直に告白している。事情が次第に詳細に判明するに及んで,西側の考えるように,そう断定できないことを知った。

例えば,中国が一大軍用道路を国境近くに建設した。この大工事が完成するまで,インド側は知らなかったという事実は,インドが主張する正当性への疑問となった。

ラッセルは,この国境紛争がエスカレートして,米・ソを背景とする核戦争を誘発する公算多し,と考えた。そして,核戦争阻止の観点から,即時停戦・交渉開始へと懸命な努力を計った。

ネールは,中国の完全徹退を交渉開始の前提条件とした。そして,ハーグの国際司法裁判所への提訴を主張して,ラッセルの要請に甚だ消極的であった。

ラッセルは少年時代から抱いてきた親印的心理・インド連盟会長としての関与,ネールの朝鮮戦争停戦への努力などを背景として,大いなる期待をインドにかけていた。しかし,インド政府の国民への態度,国内の情況は日一日と好戦的になって行き,自国の利益がからむとネールの日頃の交渉第一主義も全く影をひそめた状態に,甚だ失望した。

他方,周恩来はラッセルの要請に応えて,

(イ)インド側と意見不一致な地域に関する管轄問題は停止状態にしておく,

(ロ)同中国の提案と占領地域とを既成事実に利用する意図をもたない,

(ハ)交渉に応ずる

という回答を,ラッセルに寄せた。ラッセルは「インド国内における急速に増大する好戦的なヒステリックな情況」に不安を感じ,中国側に戦闘行為の即時停止及び撤退その他を更に要請した。

突然,11月20日遅くなって,ラッセルの要請に応えて,

「中国政府は一方的に停戦し,かつ,(インド側の要求する撤収線よりも更に内側の)1955年11月7日における事実上の占領線へと,12月1日より自国軍隊の撤退を開始する」という旨の公報を伝えてきた。

ラッセルは次のように書いている。

「周恩来の書翰や駐英代理大使との会談から,国境紛争において,中国側には分別があり,中庸をえていると,私には思われたから,中国政府がとったあのような度量ある行動について,私の感じた通りを周恩来に書くだけの値打ちがあると,私は考えた。

しかし,思い切った措置を講じて,自国の利得を犠牲にしても戦争を避けねばならないと,中国政府が充分明瞭かつ強固に信じていたことには,世界中も驚いたように,私も驚いた。」

また,こう書いている。

「両危機が緩和されたその方法について,充分明確な認識をもつことが絶対に必要である。両危機とも,直接交渉によってではなく,交戦国たる立場に立つ一方が一方的措置をとることによって緩和された。国民感情が燃え上ると,恐怖と憎悪とが高まって,関係者間の熟慮と意見の交換とが手遅れになる。」

商業新聞やジャーナリストについて次の発言がある。

「無責任なジャーナリストは政府に迎合し,思い切り派手に書き立て,やがて,政府にとっても,戦争回避施策の上で,邪魔な存在になってしまう。」

次の引用文は日本国民にも無縁でない。

「キューバの危機で即応の措置を講ずる必要な時に,西欧側大国間の協議など全く不可能であることが非常にハッキリ判った。」

「事前協議について,英国政府は何回となく国民に対し,米国と事前の打ち合せ協議を行なうと,確言保証してきた。」

日本における安保条約締結の際,当時の岸首相の行った説明と符合している。

「最もハッキリしていることは,(米・ソの同盟国より非同盟国の方がまだ安全であるが)欧州における米軍基地をもつ国々は,ソ連の挑発物であり,攻撃目標であることは当然である。それらの国々全部は西側軍事力をいくらかでも増すというよりも,むしろその国の危険率を増大させるだけである。」

だから,一方の側の同盟国になるよりも,世界政府的実践しか安全保障はないと説く。

「最大強国が先鞭を切って,地上の国全部を参加させて,あらゆる紛争は利害関係のない国々の調停に一任する,という協定を締結する必要がある。・・・(中略)・・・

諸戦争を阻止する唯一の究極的で確実な方法は世界政府の樹立である。」

この世界政府についての具体案は「人類に未来があるか」の中で詳論されている。

要するに,一見甚だ時局解説的である本書の,全体を通読して教えられる点は,(反逆的か反体制的思考法の持ち主であるよりも,むしろ素直な良識家を以って自認し,また,事実善意の人々は,いつの間にか商業紙に迷わされ体制派にまわっている人々,あるいは人間尊重と民主主義とに支えられて,人類存続の世界平和を念願する人にとって)ラッセルの記述が具体的な経過報告であるだけに,そこから今後の国際問題を考えたり,判断したりする上で,何らかの意味を発見できることにあると,思われる。

米中ソの三極構造が論じられ,ソ印条約締結は中印紛争を新に想起させる。大国のエゴイズムは新しいものではないが,米国のドル防衛非常措置といい,曝露されたペンタゴンの秘密文書など,今後の国際問題は正に狂乱怒濤である。

『武器なき勝利』に盛られたラッセル的思考と実践への反省は決して無駄ではないと思う次第である。(終)