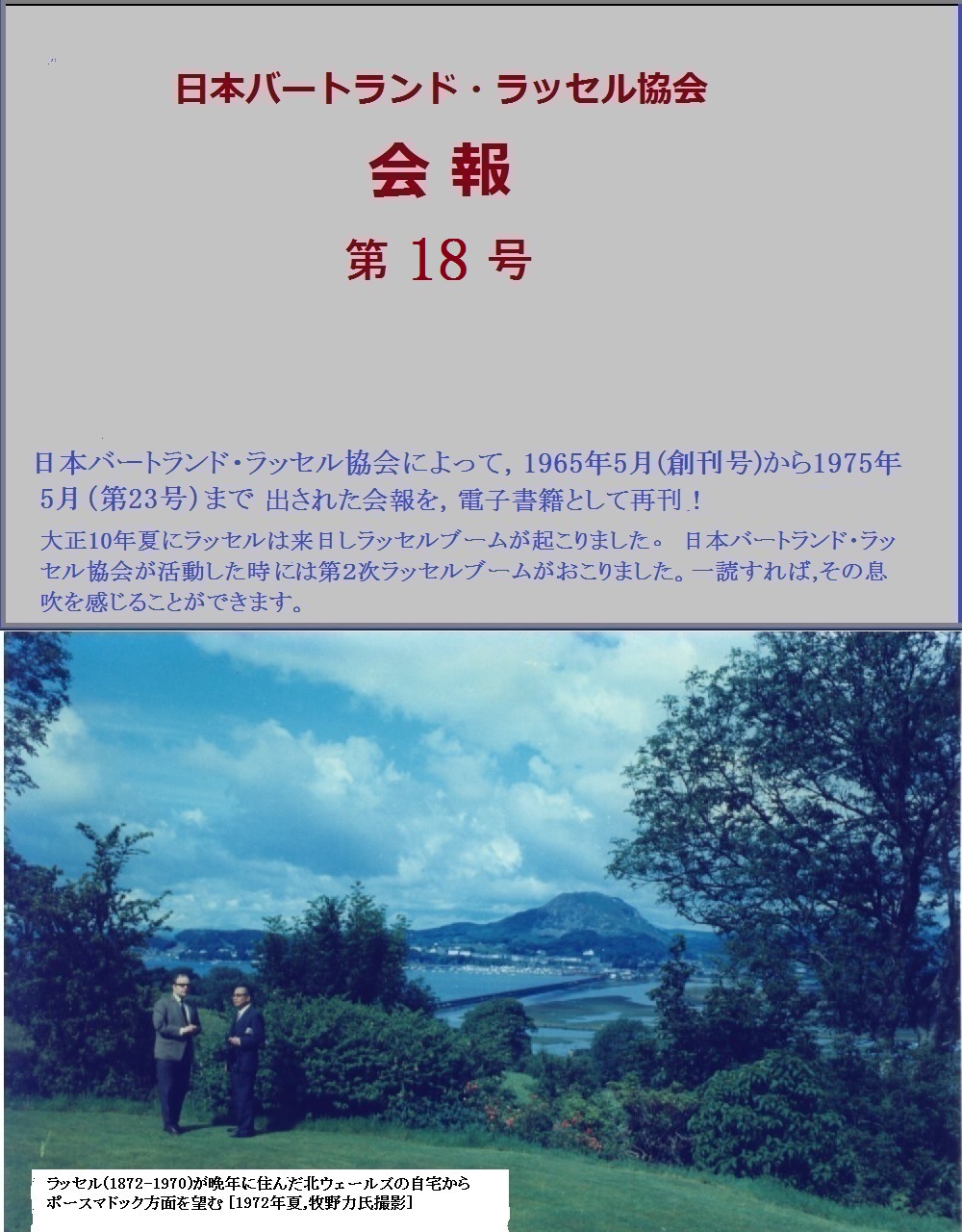

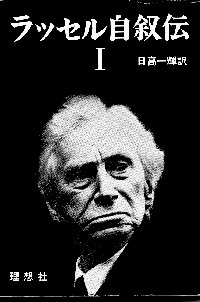

バートランド・ラッセル著書解題17: 「ラッセル自叙伝」全3巻(日高一輝・解題)

* 出典:『日本バートランド・ラッセル協会会報』第18号(1971年6月)pp.3-6.

* 日高氏は当時,ラッセル協会常任理事,相模女子大講師

I.

I.

ラッセルが自叙伝を書きつづっておられることを知ったのは,一九五九年の夏から一九六二年の春にかけてロンドンでラッセルの謦咳(けいがい)に接している頃であったが,そのときは自分の存命中は世に出さないつもりだと語っておられた。ところが,その後一九六六年にお目にかかった時は,やはり発表することにしたといってせっせと筆をはこんでおられた。その最大の理由は,早く完結し出版して,その印税をバートランド・ラッセル平和財団の資金として提供し,ヴェトナム・ソリダリティ・キャンぺーンや核兵器撤廃運動を支援したいとの意向からであった。こうして,一九六七年に第一巻,六八年に第二巻,六九年に第三巻というように相ついでロンドンのジョージ・アレン・アンド・アンウィン社から出版されたのである。ひとたびこれが出版されると,欧米においては非常な反響をよび,特にアメリカでは権威ある書評により絶大な賛辞があたえられ,良書ベストセラーに選ばれた。

第一巻は,一八七二年から一九一四年までで,生い立ち,青春期の悩み,恋愛と伝統との相剋,学問政治と理念・良心との葛藤等を叙述したものである。概していえば,自己内面の生長と苦悩の半生を告白したものであった。

扉を飾っているのは彼の生涯の最後をみとってくれたエディス夫人への愛と感謝の言葉である-

「今,老いてそして人生の終りに近づいてわたしはあなたを知った。そうしてあなたを知ってはじめて法悦と平和を見いだした。あの長い淋しい年月をへてわたしはやすらぎをえている。今もし眠りにつくとすればわたしは心満たされて眠ることであろう」

- 「まえがき」には,「わたしは何のために生きてきたか」と題して,

「わたしの人生を支配してきたのは,単純ではあるが,圧倒的に強い三つの情熱-すなわち,愛への熱望,知識の探求,それから人類の苦悩を見るにしのびず,そのためにそそぐ無限の同情である」

と述べている。第一章:幼年時代,第二章:青春時代,第三章:ケムブリッジ,第四章:婚約,第五章:初婚,第六章:「プリンキピア・マテマティカ」,第七章:再びケムブリッジヘ。

II.

第二巻では,一九一四年から一九四四年まで,すなわち第一次世界大戦から第二次世界大戦にいたる間の変動期に,彼がいかに発言し,行動し,それがどのように自分にはねかえってきたか,すなわち対外的実践とそのためにうけた迫害,苦難の半生を語っている。しかもこの間にこそその名声をはせるにいたった数々の大著が生まれるのであり,そのいきさつが興味深く描写されている。第一章が「第一次大戦」。反戦論を唱え,良心的参戦拒否者たちと行動を共にし,ケムブリッジ大学の教壇を追われ,投獄される-しかもその獄中で,参考書類の不自由な中で,「数理哲学入門」という数学原理の基礎に関する著述をするあたりが描写されている。第二章が「ロシア」。ここでは実際に見たままのソ連の実情を赤裸裸に述べている。ラッセルは先に社会主義に共感をおぼえ,二十四才にして処女作「ドイツ社会民主主義」を著わした。理論的には唯物論の哲学的根拠をドイツ観念論的ドグマとして批判し,マルクシズムの弁証法的歴史観をうけいれ難いものとしていたが,歴史上の大部分の大きな動きの底には経済的原因があるというマルクスに同意し,資本主義経済にたいするその冷徹な分析を賞賛し,農民と労働者によせるその愛と正義感につよく共鳴していた。それが,ソヴィエトの実態にふれ,レーニン等指導者層に会って,ボルシェヴィキの権力イデオロギーと官僚独裁機構を鋭く批判するようになる。こうして生れたのが,「ボルシェヴィズムの実際と理論」(一九二〇年)である。「共産主義の狂信,偏執,不寛容は,中世の教会と同様にドグマティックで,社会に害がある」-「わたくしのように,自由な知性こそが人間進歩の手段であると信じているものは,ローマ教会に対すると同様,ボルシェヴィズムにも反対せざるをえない」と言っている。ラッセルは,マルキシズを宗教と呼んだ最初の人であった。

第三章は「中国」。北京大学その他での講義を頼まれて一九二〇年中国に赴いたラッセルは,英国をはじめ白人の植民主義がいかに中国を毒しつつあるかを見て義憤を発する。中国の復興のため自ら実践に乗り出そうとし,若い世代の指導に情熱を燃やす。今日,共産中国の指導的地位にある人達の多くが,その青年学生時代にラッセル(中国語で羅素と書き,Luo-suと呼んだ)に啓蒙されたこと,或は少くともその影響感化をうけていることは確かである。ラッセルは中国で肺炎から余病を併発し,瀕死の重態に陥いる。上海滞在中の大阪毎日新聞特派員が「ラッセル卿病気のため北京において客死す」という特電を発し,それが日本の各紙に一斉に報道され,日本からさらにアメリカ,英国へとニュースが流され,ラッセルに多大の迷惑をかける。一九二一年夏,ラッセルは,中国からアメリカを経て英国に帰国する途次,日本を訪問する。「改造」社主催の招待講演に応じたものだった。当時の日本では,非戦論者で社会改造論者のラッセルなど,とうてい入国も難かしかろうと危ぶまれていた。それも,世界的に著名な哲学者で,しかも英国貴族の名門であるというところから,外交上の考慮がはらわれて難無きを得た。神戸に入港すると,労働者の一団が手に手に赤旗をふり,「ラッセル卿歓迎」と書いたプラカードをかかげて埠頭に行進して来るのが船の甲板から見えた。それをラッセルは神戸造船所のストライキのデモと見た。この章では,「著名な外人の歓迎のためででもなければこのようなデモ行進を警察が許可しないので,便法としてわたしの名を利用した」と書いている。しかしそれはラッセルの思い違いであって,事実,神戸の五万の労働者の歓迎であった。ただ多数の講内入場が禁止されて少数の代表者だけが許可されたのだった。その歓迎は賀川豊彦氏の指導によるものだった。横浜埠頭での新聞記者団の礼を失する振舞は極度にラッセルを激怒させた。特高警察の尾行や監視もラッセルの心証を害した。ラッセルを不快にさせ,悪印象をあたえた暗い出来事が数々あった。しかし彼は伊藤野枝に逢って,「日本で親しめたたった一人の若く美しい女性」と言って賛えた。その彼女も,夫君の大杉栄と共に無政府主義者として迫害され,後に関東大震災の日,甘粕憲兵大尉のために惨殺されたことを聞き,ラッセルは深い悲嘆にくれた。第四章は「第二の結婚」。ドーラとの恋愛から結婚生活への経緯を綴る。そうして第五章が「テレグラフ・ハウス時代の末期」。テレグラフ・ハウスというのは,ラッセルがその教育理論を実地に行なおうとして実験学校に使ったところである。彼がどのようにして悪戯(いたずら)ざかりの児童たちを扱ったか,どんなことで悩まされたか,まことに興味津津たるものがある。ラッセルは,愛と知性,自由と人間性,創造性と世界性を教育の基調としていた。彼は言った

「愛情だけあって知性の伴わない教育は無力であるが,知性のみあって愛情の裏付けのない教育は破壊的である。愛と創造こそが教育の最高原理である。教育は新しい世界を開く鍵である」

と。ラッセルはまた歴史教育の重要性を説いて,歴史はこれまでとかく権力の担い手たちによって歪められ,彼らに都合の良いように書き替えられたりしているから,そのようなまやかしを見破る力をつけるような教え方をすべきだと言う。偏狭なナショナリズムや,頑迷な英雄崇拝や,おろかな官尊民卑の感情を助長したり,それにつけいってはいけない-それかといって,階級闘争の制約下に子弟をおくようでもいけない-歴史はつねに真実を伝えるものでなければならないし,国史よりも世界史に重きをおくべきだと説いた。ラッセルは,その理想として期待する人間像は,「聖者,予言者,詩人,学者,作曲家,美術家等のように,輝く美と素晴らしい光栄を創造する力,および平和をもたらす力を発揮する者」

であるとした。

第六章は「アメリカ(一九三八年~一九四四年)」。ここでは,ハーバード大学,シカゴ大学,カリフォルニア大学等での講義の依頼をうけて渡米したラッセルが,自分の書いた恋愛論,結婚論,道徳論等のことでどんなにひどく罵詈(ばり),讒謗(ざんぼう)をあびせられたか,どんなに迫害されたか,どんなに生活に窮したか等々を恥も外聞もなくありのままに述べている。有名なあの「バートランド・ラッセル事件」の全貌が語られている。ところがその半面,いよいよ暮しに困ってバーンズ博士に雇われて講義をする哲学の原稿から,ラッセルの著作の代表的快著の一つとして激賞される『西洋哲学史』が生れるのである。

皿.

第三巻には,一九四四年から一九六七年までのラッセルの世界平和運動指導者としての苦闘の生涯が切々と語られている。第一章:「英国へ帰国」,第二章:「国の内外において」,第三章:「トラファルガー広場」,第四章:「ラッセル平和財団」となっている。第二次世界大戦の終戦の前年(一九四四年)にアメリカから英国に帰ったラッセルは,彼本来の思索と講義と執筆の生活に落ち着きたいと思った。ケムブリッジ大学の教壇に帰る。やがて国会の上院にも議席をしめる。欧州,濠州の諸大学にも講演に招かれる。ノーベル文学賞の栄誉に輝く。専門の著述とならんでフィクションにも手をそめ,短篇集『郊外の悪魔』,『著名人の悪夢』等を世に出す。非常な好評を博して創作の前途も洋洋として見えた。けれども,ヒロシマ,ナガサキが彼の人生コースをきわめて険しいものにしてゆく大きな因素をなしていた。原爆のすぐあとから水爆が来るし,核戦争となれば人類は破滅する-黙視すべからずとして彼はまず上院において演説し,人類の危機を警告した。つづいて,集会,スピーチと動くことがいそがしくなっていった。相つぐ原水爆の実験の放射能塵の害が大きくなるにつれて彼のアピールと運動も激しさを加えていった。いつのまにか動くことの方が主になっていき,運動も次第に組織的になっていった。いわゆるラッセルの本格的な世界平和運動が開幕することになる。世界的オーソリティの確立を叫んで世界連邦運動を推進し,国会委員会に力を入れる。科学の倫理を説き,原水爆による人類破滅の危機を警告してラッセル=アインシュタイン声明を発し,パグウォッシュ世界科学者会議を提唱し指導する。CND(核兵器撤廃運動)を展開し,COH(百人委員会)を組織し,核軍備政策に反対する不服従運動に乗り出す。八十八才の老齢にもかかわらず青年学生達の平和行進の先頭に立ってロンドンの街頭を歩き,国防省前に坐り込みデモをして投獄の刑をうけるのもこの頃である。やがてバートランド・ラッセル平和財団を設立し,ヴェトナム・ソリダリティキヤンペーンを発足させ,ついでヴェトナムにおける米国の侵略と非人道的行為を糾弾するためのヴェトナム戦争犯罪国際法延を発起する。ラッセルはこう語っている-

「自分は,ワシントン,リンカーン以来の自由精神の国としてアメリカに望みをつなぎ,そのイメージを抱いて来たがそれが裏切られた。自分は,英国の伝統を愛し,自由の国としての誇りを感じてきたのにそれも裏切られた。他国の自由と独立を侵害してそれでも自由の国と言えるか。祖先からの国で,しかも自分の生れた土地で自分の愛する血族たちと共に生きたいとねがっているものの自由を奪っても,それでも自由主義といえるか。アメリカはヴェトナムで自由の原則に背いているだけでなく,人道をふみにじる残虐行為をくりかえしている。その罪は人類の良心と文明の名において裁かれなければならならい。ニュルンベルク国際軍事法廷において主任検事をつとめた米国最高裁ジャクソン判事が,ナチス・ドイツの戦争犯罪と非人道的行為を裁くのは人類の良心と文明そのものに他ならないと論告したが,まさにそれと同じ精神をもってヴェトナムにおけるアメリカの戦犯行為を裁くのである」

百歳に垂(なんな)んとするまで燃えつづけたラッセルの反骨精神と,自由のためにたたかうその生生しい苦闘の物語が詳しく第三巻に叙述されている。とくに「トラファルガー広場」の章をもうけて,シヴィル・ディスオビーデンスを指導し,投獄される顛末の詳述はまさに圧巻である

IV.

全巻を通じて脈々としているラッセルのイメージは,一言でいえば天衣無縫そのものといえる。貴族でありながら虚栄がない。学者でありながら衒学がない。思ったことを思った通り,あったことをありのままに書いて嘘が無い。隠しだてが無い。普通の人ならとても恥ずかしくて書けそうもないセックスに関するプライベートな秘事をもあけすけに書いている。どう思われようと,誤解されようと,自分の不利になることであろうと少しも意に介しない。またいろいろな社会的,政治的,国際的な問題で発言するにしても,世評,権力を全然恐れない。独立不覇の意志をもって貫き,信念をもって行動する。最も嫌うのが不純と偽善であるが,それでいて自らはすこしも偏見をもたない。こうした人間味が,彼の廉直な知性と,合理的で普遍的な思想の基調をなしていると言えよう。

しかもまたその根底には,数学者,論理学者としての冷徹な分析と,哲学者としての真理探求への執念がひそんでいる。彼自身は,自分の哲学と,社会思想および実践との間には必然的な関係が無いと言っているけれども,それは哲学者としての自分と,社会思想家ならびに実践家としての自分との間には制約関係は無いという「主観」を言おうとするのであって,客観的にみれば,やはりその哲学の基本的な特質が彼の社会思想および実践の基調でもあることは否めないように思う(松下注:そうではなくて,ラッセルの理論哲学と社会思想との間には「心理的な関連」はあるとしても「論理的な関連性」はないということ)。彼の哲学は,論理実証主義の立場,あるいは中立一元論,新実在論ともいわれる。ヒューム以来の英国経験主義の流れを汲み,へーゲルからシュペングラーにいたる,もしくはマルクスとなって展開するドイツ観念哲学の流れに批判的であった。デモクリトスに傾倒し,それ以前の古代ギリシアの自然哲学を賞賛する。そして,ソクラテス,プラトン,アリストテレスの流れをあまりに人間中心にかたよるといって批判する。惑星の一つである地球の上の,しかも地中海周辺での解釈が,はたして神とか宇宙とかを説明できるものかどうかと椰楡する。そうして自分のことを,もし問われるならば結局は不可知論者であると答えるほかはあるまいと言っている。彼は,推移と変化,歴史的事実と経験的内容を率直にとらえ,多元的,科学的に思考し,究明し,その知識を合理的に総合する。その主体が自己である。だから,自己の知的主体性(intellectual independence)が先決要件として要求されるとしている。こうして彼は知的自由を強調し,Conventional なものをそのまま accept するのでなく,question を発することを勧める。疑いを発し得るよう導くことが教育の任務の一つでなければならないと言う。そこにも,功利的な意図を排して純粋に真理を追求していこうとするラッセルの姿勢をうかがうことができる。しかもラッセルという人間の心奥には,まぎれもなく永遠なるもの,完全なるもの,美しいものへの憧憬と,彼の天性ともいえる人間愛と,祖先からうけついだ社会正義感がもえていた。彼はつねに自然を愛し,大自然の神秘にひかれるものをもっていた。純化された宇宙信仰といったらいいか,自然宗教的感情といったらいいか-そういったものをひめていた。また,クラシック音楽を楽しみ,詩を朗読してその韻に胸をときめかし,文学を好み,東洋の哲理に想いを寄せ,「山上の垂訓」にも真理があるという。真実の人生というのは,詩や宗教の素材となるような感動とか情緒とかそういった人おのおのの経験のことをいうのだと語る。われわれはラッセルのうちに,崇高な知性と実践的情熱と芸術的素質とがかねそなわっていることを知る。理知と行動,学問と実践,思想家と運動家の統合を見るようにおもう。世に,情熱的思想家,科学的哲学者,哲学的実践家等々といわれる所以であろう。

この自叙伝にみられるように,ラッセルの書くものに尽きない興味をおぼえるのは,その広範な思想の内容と情熱的な行動によるものであろうことは勿論であるが,それとならんで彼独得の発想と,風刺,皮肉,ユーモアに富んだ絶妙な表現からでもあることは確かである。一刀両断,胸のすくような切れ味があるかとおもうと,読んでいてつい吹き出してしまうユーモアにぶつかる。「いかなる国家も国内で人を殺せば殺人罪で罰するのに,国外に対しては,殺人に反対するものを罰する」といったような人の意表をつく警句が随所に出てくる。かとおもうと,また,つぎのような場面も見せられる。神戸に上陸した時,共同会見を申し込む記者団にたいして丁寧に一人一人に紙片を渡させる。それにはこう書いてある-「ラッセルは死亡した。死んだものはインタヴィユに応じるわけにはいかない」と。これは,ラッセル病死の誤報を世界に流した日本の新聞にたいする皮肉であるが,そういう辛辣さを平然とやってのけるところに底知れぬユーモアが湧いてくる。文は人なりという言葉のあるように,ラッセルものにはこうしたラッセルの人と為りの魅力があふれている。(「ラッセル自叙伝」全3巻。日高一輝訳,理想杜版)